昼食後、岐阜城に向かいます。

七間櫓跡と土塀跡

上格子門の西にそびえたつ岩壁の頂に七間櫓が築かれていた。高さ9尺(2.7m)の石垣を積みあげて10間(18m)×5間(9m)の平地を作り、番兵詰所と高い望楼的な建物を設けていた。

七間櫓から堀切(松風橋)を経て二の丸まで土塀が築かれていたという。岐阜城再建30周年記念事業として昭和61年(1986)7月に土塀の一部を復元した。

松風橋

猪が出てきたらどうしよう。

一部工事中。通行止。

二ノ門周辺の石垣

二ノ門周辺では、1539年頃の斎藤道三から始まる後斎藤期の石垣と、1567年の信長入場後に築かれた石垣が見つかっています。

後斎藤期の石垣は、角張った石材を隙間なく垂直に積むのに対し、信長入場後の石垣は角の丸い石材を穏やかに傾斜を付けて積まれています。後斎藤期に築かれた二ノ門周辺の石垣の一部は、信長入場後も引き続き利用されていたようです。

これらの石垣から二ノ門の構造を推定すると復元のようになり、今立っている場所にはテラス状の張り出しが作られていたと考えられます。

大手道を見下ろして見張り、上格子門を防御する役目を果たしていた。

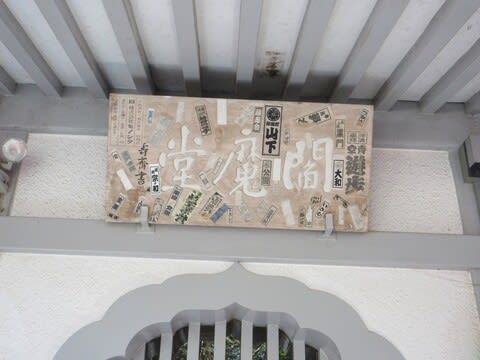

金華山閻魔堂

山頂駅から歩くと途中の二の丸跡にあるのが閻魔堂。 延文3年 (1358)、土岐頼康が革手城を築いた際に「鬼門・悪霊除け」と「美濃の繁栄」を祈願して、堂を建立し閻魔王を安置したと伝えられています。

岐阜城題目塚

岐阜城は斉藤道三以来、織田信長・池田輝政・織田秀信等、幾田英雄の攻防の地として多数の戦没者を出しているのであります。これらの霊を慰めるためいつのころか無名の信者によって、南無妙法蓮華経のお題目碑が建てられたのであります。

稲葉城址之図

山頂部の城郭を中心に、随所に砦跡が描かれており、岐阜城の全容が覗えます。この上位機は、現在の国有林の範囲とほぼ同一です。

右下にみえる伊奈波神社宮司「塩谷左門」の名前から、17世紀後半から18世紀前半に書かれた絵図とみられてます。

伝 下台所跡

江戸時代の絵図では、ここを「下台所」、上段の平地を「台所」と描かれています。

1569年に来訪した宣教師ルイス・フロイスは付近の様子を「2,3の大きな座敷があり、百人ほどの若い貴人がいる。彼らは信長の領国の主な領主の子で、12歳から15歳です」と記しています。

道三・信長ゆかりの岐阜城(むかしは稲葉山城)

険しい山道を登り、やっとたどり着きました。

つづく

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます