洞爺湖町の金比羅火口災害遺構散策路です。

前回はコロナの為閉鎖中で、再度訪れた際は冬季休業中で、今回は3度目の

正直になります。(画像はクリックしたら大きくなります)

お目当ては野外彫刻なのだけど、災害遺構の写真もたくさん撮ってきて

埋もれるには惜しいので、先に載せることにしました。

これは道路が破損したのか?と思ったら、

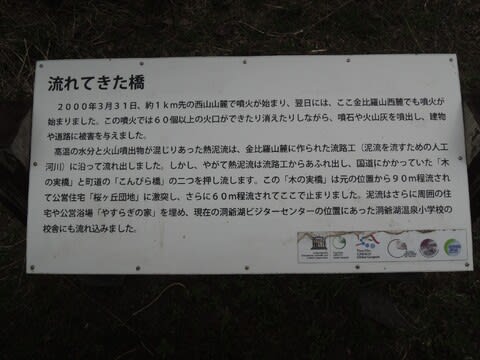

流れてきた橋

2000年3月31日、約1km先の西山山麓で噴火が始まり、翌日には、ここ金比羅山西

麓でも噴火が始まりました。この噴火では60個以上の火口ができたり消えたりし

ながら、噴石や火山灰を噴出し、建物や道路に被害を与えました。

高温の水分と火山噴出物が混じりあった熱泥流は、金比羅山麓に作られた流路工

(泥流をながすための人工河川)に沿って流れ出しました。しかし、やがて熱泥

流は流路工からあふれ出し、国道にかかっていた「木の実橋」と「こんぴら橋」

の二つを押し流します。この「木の実橋」は元の位置から90m程流されて公営住宅

「桜ケ丘団地」に激突し、さらに60m程流されてここで止まりました。泥流はさら

に周囲の住宅や公営浴場「やすらぎの家」を埋め、現在の洞爺湖ビジターセンタ

ーの位置にあった洞爺湖温泉小学校の校舎にも流れ込みました。

橋が流れてきたんだと!びっくり。

金比羅散策路は子どもが小さいときに来ていると思うのだけど、全然記憶がない。

(何しろ洞爺湖は毎年夏休みに来ていたので)

やすらぎの家

この「やすらぎの家」は町営温泉浴場として昭和63年に建てられました。2000年

噴火の前年に改修したばかりで、地元の人達と観光客が楽しく交流していた場所

でした。

2000年噴火では金比羅山の斜面に次々と火口が形成され、白煙を上げながらの噴

火が続きました。噴出物は熱泥流となり流路工(泥流を流すための人工河川)に

流れ出しました。これにより温泉街全域への被害は軽減されましたが熱泥流の勢

いは収まらず、ついに数日後には流路工からあふれ出し、「やすらぎの家」の周

辺にも押し寄せました。今でも壁には泥流のしぶきがそのまま残り、建物の内部

は約1mもの厚さで泥流に埋もれています。さらに屋根には多数の噴石の跡を見

ることができます。

現在ここは、より安全なまちづくりのため、泥流が発生すると一時的にため込め

る遊砂地を伴う「砂防施設」になっています。平常時には噴火遺構公園として噴

火の実情を後世に伝え、減災に繋げるために、被災当時のまま展示しています。

泥流で埋もれて天井が低くなっているのがわかります。

自動販売機が倒れています。温泉だからポカリスエットとか売れるよね。

コインロッカーかな。

これは大浴場ですかね。

次の建物です。

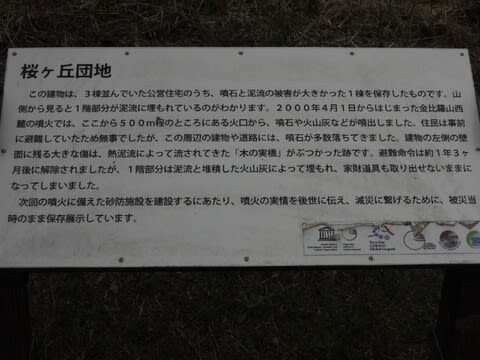

桜ケ丘団地

この建物は、3棟並んでいた公営住宅のうち、噴石と泥流の被害が大きかった1

棟を保存したものです。山側から見ると1階部分が泥流に埋もれているのがわか

ります。2000年4月1日からはじまった金比羅山西麓の噴火では、ここから500m程

のところにある火口から、噴石や火山灰などが噴出しました。住民は事前に避難

していたため無事でしたが、この周辺の建物や道路には、噴石が多数落ちてきま

した。建物の左側の壁面に残る大きな傷は、熱泥流によって流されてきた「木の

実橋」がぶつかった跡です。避難命令は約1年3か月後に解除されましたが、1階

部分は泥流と堆積した火山灰によって埋もれ、家財道具も取り出せないままにな

ってしまいました。

次回の噴火に備えた砂防施設を建設するにあたり、噴火の実情を後世に伝え、減

災に繋げるために、被災当時のまま保存展示しています。

流れてきた橋がぶつかった跡だと思うのです。

1階部分は泥流で埋もれ、家財道具も取り出せなかったとのこと。

避難生活も長くなり不安だったでしょうね。

上の階には木が生えていて、植木だったのか、種が飛んできたのか・・。

金比羅火口 災害遺構散策路

北海道虻田郡洞爺湖町洞爺湖温泉142-5