細呂木関址

細呂木の集落のはずれ、観音川沿いの民家の脇に案内板がある。

だいたい県道29号線が旧北陸道に沿っているが、ここは少し外れる。本来の旧街道は集落の中を通っていたのだろう。細呂木の宿は越前最北端の宿となる。

観音川が一つの境目だろうか。西に北潟湖の風車が見えた。

JR細呂木駅はこの辺りから3kmほども西南西に当たる。細呂木駅辺りが細呂木の中心かと思っていたが、越前最北の宿場としての細呂木はこっちにあったのか。

細呂木の名前は、興福寺領の荘園河口荘の郷として細呂木郷として現れる。

河口荘には、本庄、新郷、王見、兵庫、大口、関、溝江、細呂木、荒居、新庄 の十郷が知られ、十郷用水が灌漑用水として使われる郷であるが、細呂木郷だけは地域的に離れているように見える。

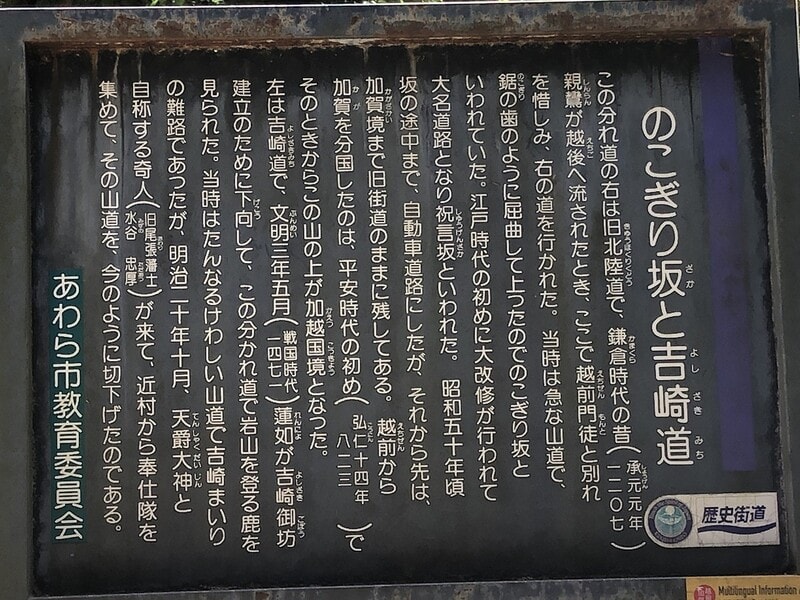

関址から北へ緩く登る坂を行くと程なく吉崎へ行く蓮如道と旧北陸道の岐れ道があり、碑がある。

蓮如道は蓮如が京都から吉崎に来て道場を開いた時通った道らしい。今でも毎年、御影道中と称して蓮如の御影と共に歩く人達がいる。道程はほぼ旧北陸道に一致するようだが、寺に寄ってはいくため、ところどころそれるようだ。のこぎり坂から吉崎までは特に古い道の面影が残っていて有名なようだ。木立から木漏れ日の注ぐ山道だ。

右の旧北陸道を行ってみる。

太陽光発電のパネルが立ち並ぶところを右手に、左手に海側北潟湖畔風車軍を見ていくと、車道が尽きる。ここから徒歩となる

案内板には、ここを通った人として、義経・親鸞・蓮如・勅使・加賀藩の大名行列が挙がっている。むしろ義経は怪しいかも。北国下向の平維盛率いる遠征軍も通ったであろうし、敗走経路ともなったであろう。そして、軍勢を膨らませつつ勢いに乗る源義仲も駆け抜けたであろう。