オウム真理教のどんな犯罪にどう関与したという容疑で指名手配をされているのかも知らぬまま、10年以上も駅や警察に張られている菊地さんらの手配写真を眺めつづけてきました。

正直、法律家の私でさえ、菊地さんと呼ぶことに抵抗があるくらいです。

あらためて、オウムによる犯罪の被害者の方々のご冥福と、ご遺族や生き残られた被害者の方々のお幸せをお祈り申し上げます。

これだけ予断と偏見を持たされていたら、一般市民に公正な判断を求める方がむしろ酷だ。

それにしても、マスコミには菊池さんと呼び方を変える勇気がないらしく、同じように無罪判決が出て釈放もされた他の事件と違い、菊地被告とか菊地元信者と書いているが、これでは菊池さんが社会内で立ち直るのは難しい。

そんな、国民誰もが昔の顔を知っているような「民衆の敵」、17年間も逃亡を続けていた人に無罪判決が出たのかと、私も驚きをもって東京高裁判決の報を聞きました。

凄い判決出た→オウム菊地直子元信者に無罪判決 東京高裁 NHKニュース https://t.co/8h7t5XwEH0

— 宮武嶺 (@raymiyatake) 2015, 11月 27

もう、これしか言う言葉がなかった。

昨日の判決言い渡しで、裁判長は

「法律的には無罪となったが、客観的にはあなたが運んだ薬品で重大な犯罪が行われ、指を失うという結果が生じている。当時は分からなかったとしても、教団の中でやってきた作業がどういう犯罪を生んだのか。きちんと心の中で整理してほしい」

と説諭し、菊地さんはこれにうなずいて、涙でぬれた顔を両手で覆ったのだそうです。

1995年の都庁での郵便小包爆発事件で左手指を失った元東京都職員の方は

「長年逃亡生活を続けており、罪の意識は十分持っていたはずです。無罪の判決は、その事実を法廷という場でしっかりと立証できなかったということで、誠に残念なことだと思います」

との談話を出しています。被害者として無理もない感想だと思います。

菊地さんは閉廷後に弁護人を通じて出したコメントで改めて謝罪し、

「裁判長からの言葉を今後の人生で重く受け止めていきたい」

と言っていますが、そうしてくださいとしか言いようがありません。

ある意味、教団幹部に比して、末端信者はオウムの被害者でもあった。

私は今回の裁判について、公判も見ていないし、証拠も見ていないので、一審・二審の判決の論評をできる立場にはありませんが、事件の概要だけ自分のためにもおさらいしたいと思います。

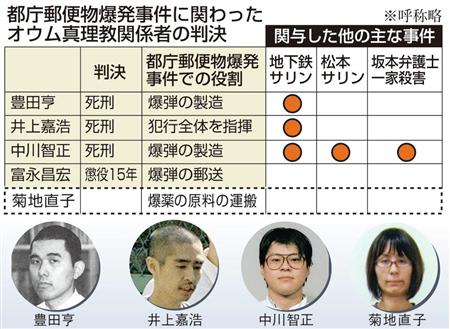

菊地さんが地下鉄サリン事件やVXガス殺人事件に関わったとして、警視庁が殺人などの容疑で逮捕状を取り、1995年5月に警察庁が特別手配したのだそうです

そして、菊地さんは17年間の逃亡生活を経て、2012年6月に、地下鉄サリン事件で殺人などの容疑で逮捕されました。

その後、猛毒の化学剤VXを使った事件で殺人などの容疑で再逮捕され、さらに都庁事件で殺人未遂と爆発物取締罰則違反容疑で再逮捕されたのだそうです。

ところが、起訴されたのは、都庁事件での殺人未遂と爆発物取締罰則違反のそれぞれ幇助(ほうじょ)罪だけだったというんですね。

私、うかつにも、地下鉄サリン事件などで無罪になったのかと思ってましたが、そもそも、検察庁は起訴さえできていなかったのです。皆さんはご存じだったのでしょうか?

さて、東京高裁はこの事件について、どうして逆転無罪としたのか。判決要旨だけ読めましたのでそこから見てみたいと思います。

1審判決は、菊地さんがテロ計画を知らされていなかったことを認めています。

また、1審でも、菊地さんは自分が運んだ薬品が取り扱いに注意を要する毒劇物だと分かってはいたが、薬品に爆薬原料が含まれていることや、運搬先のアジトで爆薬が作られていることを知らなかったと認定したというのです。

それなのに、よく殺人未遂で有罪に出来たと思うのですが、東京高裁は

「そうであれば、どのような殺害行為に出るのかほとんど想起できないのではないか。被告人に殺害行為をほう助する意思があったとするには、より説得力のある論拠が必要だろう。」

としています。

1審判決は、菊地さんの殺人のほう助の故意を推認したけれども、それは無理があるというのです。

さらに、東京高裁は、

「当時、被告人には教団が危機的状況下にあるという認識はあった。

しかし、教団の意思決定や幹部らの意向について関知するような立場になく、教団が追い詰められているとしても、そのことから殺人などのテロ行為を企てていることを想起し、教祖の逮捕阻止のために、危険な化合物を用いて人の殺傷を含み得る活動を起こすという井上死刑囚らの意図までを認識していたとはいえない。

被告人は、教団の教義には殺人を肯定すると受け取られかねないような内容があったが、それは例え話や机上の空論のようなものだと思っていたと話しており、その供述は信用できないものではない。

信者であれば、教団によるテロ行為を予想できたはずだという検察官の主張は論理の飛躍があり、採用できない。」

としています。

また、東京高裁は、菊地さんが逃亡を続けたのが有罪の証拠だという論に対しても、

「被告は逮捕状が出ていることを知りながら長年逃亡生活を続けていたが、地下鉄サリン事件などの重大犯罪で指名手配を受け、客観的には、毒ガスや爆発物の製造過程に携わったり、今回の殺人未遂に使われた爆薬原料を運んだりした事実がある。

しかも、事情を知らずに関与したと考えていた他の信者が有罪判決を受けたことも知っていた。

処罰を恐れて逃亡していたという事実から、殺人未遂ほう助の意思を推認することはできない。」

と、理路整然と説得しています。

こうして見ると、東京地検は地下鉄サリン事件など主要事件について証拠不十分で起訴さえできず、かと言ってこれだけ指名手配して追いかけてきた菊地さんをそのままにはできず、都庁事件で無理矢理に起訴した感が強いです。

たとえば、オウム事件捜査を担当した警視庁OBの大峯泰広さんは毎日新聞の取材に

「被告の当時の上司だった土谷正実死刑囚らから、被告に事件の計画を話したという供述を得られなかった記憶がある。状況証拠を詰め切れたとは言えず、判決は致し方ない気もする」

と話しています。

また、朝日新聞の取材に、無罪判決には驚いたという警視庁の幹部は匿名で、

「逮捕状を取った当時は、オウム信者を微罪でも捕まえろ、という世論の後押しがあった。年月を経て、慎重な司法判断が下されたのではないか」

と話しています。

重大事件で、絶対犯人を捕まえろという社会の雰囲気が捜査機関を追い詰め、無理な捜査と起訴でえん罪事件が起こるということはよくあります。

それにしても、こんなあいまいな状態で捜査をし、起訴をしたのかと、やはり驚きを禁じ得ません。

17年間の逃亡生活に加え、逃亡中の私生活も暴かれ、社会的制裁は十分受けた。

そしてさらに、一審で有罪判決を出したある裁判員のコメントには驚くばかりです。

「事件から年月が経過し、被告の内心の認定に頭を悩ませた。決め手となる証拠もなく、真剣に話し合った」

「裁判員を務めた意味が何だったのか考えてしまう。直接的証拠があり、市民も判断しやすい事件に裁判員の対象を限ったほうが良いのではないか」

(以上、毎日新聞)

「無罪と聞いてショック。確かに証拠が少ない難しい事件だったが、私たちが約2カ月間、一生懸命考えて出した結論。それを覆され、無力感を覚える」

「何が本当なのか判断が難しかった」

「その分、自分の感覚を大事に意見を出した」

「内心は、推認するしかなかった。それがだめだというなら、裁判員裁判は証拠がそろった事件だけを対象にするしかなくなるのでは」

(以上、朝日新聞)

なのに、一部マスコミには、「走る爆弾娘」と呼ばれていたらしい。

そもそも刑事裁判は、「疑わしきは罰せず」、「疑わしきは被告人の利益に」と言われるように、推定無罪の原則が働き、検察官側が「合理的な疑いを入れない程度に」有罪であることを裁判官らに「確信」させないといけません。

挙証責任は検察官にあります。検察官が有罪を「確信」させられなかったら、裁判所は無罪にしないといけないのです。

もし、裁判員にとって「何が本当なのか判断が難しかった」のなら、それは有罪を確信したという心証の程度とは全く違いますから無罪にする義務があります。

もちろん、偶然裁判員に選ばれたに過ぎない市民の方々のご苦労は多とするものです。

しかし、「決め手となる証拠もなく」、「何が本当なのか判断が難しかった」から、「その分、自分の感覚を大事に意見を出した」という発言には絶句です。人の内心は推認するしかないのは当たり前で、それでも適法・適式な証拠に基づかないといけないという証拠裁判主義さえ分かっていない。

裁判員制度では、職業裁判官たちが一般市民である裁判員に、刑事裁判制度の本質をくどいくらいに説明することが必要だと思うのですが、それが全くできていないことがわかります。

ちゅうか、有罪評決をした一審の裁判官3人だってダメじゃん。

オウムの事件を追い続け、この裁判も1審から傍聴し続けてきたジャーナリストの江川紹子さんは

「裁判員らは一般人の感覚で『自分ならこう思う』という発想で結論を導いた。控訴審は、(信者をマインドコントロールした)オウムの特殊環境に置かれていたことも考慮して彼女の内心を推し量った」

と高裁の無罪判決を評価しています。

そもそも、裁判員制度は一般人の感覚を司法に持ち込むのがその目的でした。

しかし、その結果は、

「何が本当なのか判断が難しかったから、その分、自分の感覚を大事に意見を出した」

もう

「直接的証拠があり、市民も判断しやすい事件に裁判員の対象を限ったほうが良いのではないか」

というよりも、裁判員制度を止めることを検討すべき時です。

即日釈放された菊地さん。これからの人生は多難でしょうが。。。

関連記事

裁判員裁判ってなにかいいことあったんだろうか 長期間の事件は裁判官だけで判断とは

発達障害でひきこもり30年の殺人事件 一審判決を破棄して減刑 障害に無理解な裁判員の問題点も

ひきこもり30年 姉を殺害した発達障害の弟に「社会秩序維持のため」求刑を上回る判決 障害に無理解な社会

地下鉄サリン事件から20年 中川死刑囚の母「でも、昔に戻ってくれました。だから本当に覚悟しています」

参考ブログ

御苑のベンゴシ 森川文人のブログさんより

裁判とは? 裁判員制度の危うさ

『この方はさらに「内心は推認するしかなかった。それがだめだというなら、裁判員裁判は証拠がそろった事件だけを対象にするしかななくなるのでは」とコメントされていますが、裁判員裁判でなくても、証拠がそろった事件しか有罪に出来ないのは当たり前です。ちょっと・・・いや、かなり恐ろしいことです。裁判員裁判においては、職業裁判官よりもさらに、恐ろしくフリーな判断が横行しているのではないでしょうか。』

弁護士猪野亨のブログさんより

オウム元信者に対する逆転無罪判決 裁判員や被害者の声に違和感

『元裁判員は、自信を持った判決だったそうです。このような自信をどこから持てるのかが不思議ですが、裁判員制度のもっとも重大な問題点でもあります。もともと裁判員をもてはやすマスコミは、これを「市民感覚」と表現して持ち上げてきました。その結果、裁判員は批判の対象から外され、自信だけが増幅されていったのです。』

|

|

| 江川 紹子 (著) | |

| 新風舎 |

一九八九年の坂本弁護士一家殺害事件、一九九五年の地下鉄サリン事件など、十三にもおよぶ事件の罪を問われた松本智津夫被告。法廷に響く不規則発言や証人を脅すとも取れる態度に、被害者の怒りは増大。証言台に立つ元信者は涙を流し、そして何を思うのか―。実行犯の法廷証言からあらたなる真実が明らかになる。

|

アンダ-グラウンド |

| 村上 春樹 (著) | |

| 講談社 |

村上春樹が追う、地下鉄サリン事件。

迫真のノンフィクション、書き下ろし。

1995年3月20日、それは何の変哲もない朝だった。見分けのつかない、人生の中の一日だ……。

変装した五人の男たちが、グラインダーで尖らせた傘の先を、奇妙な液体の入ったビニールパックに突き立てるまでは……。

|

伊藤真の刑事訴訟法入門―講義再現版 |

| 伊藤 真 (著) | |

| 日本評論社 |

人権保障の視点からわかりやすく解説。好評入門シリーズ第6弾。著者自信の書き下ろし。

裁判員裁判で有罪判決が出た事件が、高裁で逆転無罪となるのはもう7件目。

裁判員制度はいったん凍結にして、小学校の段階から、無罪推定や黙秘権・弁護人依頼権などの被疑者・被告人になった時の権利など、刑事手続の基礎を学校で勉強したほうがいいと思います。

私は引用した両弁護士さんたちより、さらに職業裁判官もダメダメだと思ってますので、元の刑事裁判に戻せとも言い難いですが。

今回の事件では、逃亡していたから犯罪だと思っていたということはない、という東京高裁の判決要旨部分を我々はしっかりと読むべきです。

よろしかったら大変お手数とは存じますが、上下ともクリックしてくださると大変うれしいです!

毎日新聞 2015年11月27日 21時04分(最終更新 11月27日 21時20分)

菊地直子被告を無罪とした東京高裁判決の要旨は以下の通り。

【薬品に関する認識】

1審判決は、何らかの危険な化合物を大量製造していると被告が認識していたとしたが、自分が運んだ薬品が取り扱いに注意を要する毒劇物だと分かっていても、そのことから、毒ガスや爆発物を製造することを直ちに想起することは困難だ。

井上嘉浩死刑囚らが人の殺害を含むテロ行為を計画していることを、被告が知らされていなかったというのであれば、運搬した薬品で凶悪なテロに使う物を製造するということが分かっていたと推認するには、単にそれらが「危険な物」というだけでなく、ある程度具体的に殺害手段が想起できるような認識が必要だ。しかし、1審判決は、薬品に爆薬原料が含まれていることや、運搬先のアジトで爆薬が作られていることを被告が知らなかったとした。そうであれば、どのような殺害行為に出るのかほとんど想起できないのではないか。被告に殺害行為をほう助する意思があったとするには、より説得力のある論拠が必要だろう。

【井上証言の信用性】

1審判決は、井上死刑囚から爆薬を見せられ、ねぎらいの言葉をかけられた際に驚く様子を見せなかったとする井上死刑囚の証言から、何らかの危険な化合物を大量製造していたことを被告が認識していたとする。しかし、他の多くの証人が、当時の記憶が曖昧で具体的な事実を思い出すのに苦労しているのに対し、井上死刑囚の証言は、不自然に詳細で具体的だ。疲れて眠ってしまった中川智正死刑囚から、黒色火薬の製造作業を自発的に引き継いだとする証言も他に裏付けはない。運搬した薬品を使って危険な化合物を大量製造することを被告が認識していたとは認められない。

【意思決定への関与】

当時、被告には教団が危機的状況下にあるという認識はあった。しかし、教団の意思決定や幹部らの意向について関知するような立場になく、教団が追い詰められているとしても、そのことから殺人などのテロ行為を企てていることを想起し、教祖の逮捕阻止のために、危険な化合物を用いて人の殺傷を含み得る活動を起こすという井上死刑囚らの意図までを認識していたとはいえない。

被告は、教団の教義には殺人を肯定すると受け取られかねないような内容があったが、それは例え話や机上の空論のようなものだと思っていたと話しており、その供述は信用できないものではない。信者であれば、教団によるテロ行為を予想できたはずだという検察官の主張は論理の飛躍があり、採用できない。

【逃亡に関する付言】

被告は逮捕状が出ていることを知りながら長年逃亡生活を続けていたが、地下鉄サリン事件などの重大犯罪で指名手配を受け、客観的には、毒ガスや爆発物の製造過程に携わったり、今回の殺人未遂に使われた爆薬原料を運んだりした事実がある。しかも、事情を知らずに関与したと考えていた他の信者が有罪判決を受けたことも知っていた。処罰を恐れて逃亡していたという事実から、殺人未遂ほう助の意思を推認することはできない。(共同)

毎日新聞 2015年11月27日 21時46分(最終更新 11月28日 01時03分)

17年間逃亡を続けたオウム真理教の元信者に、プロの裁判官は市民感覚とは異なる結論を言い渡した。1995年の東京都庁爆発物事件で菊地直子被告(43)を逆転無罪とした27日の東京高裁判決。弁護人らは「証拠を厳密に見た結果」と評価したが、1審を担当した裁判員経験者からは「市民参加の意味は何なのか」と戸惑いの声が上がった。

「被告人は無罪」。午後1時半、東京高裁102号法廷。大島隆明裁判長が主文を言い渡すと傍聴席がざわめいた。黒い髪を後ろで束ね、上下グレーのスーツ姿の菊地被告は弁護人の前に座り、目を伏せたまま判決理由に耳を傾けた。時折唇を震わせ涙をハンカチでぬぐった。

「法律的には無罪となったが、客観的にはあなたが運んだ薬品で重大な犯罪が行われ、指を失うという結果が生じている。当時は分からなかったとしても、教団の中でやってきた作業がどういう犯罪を生んだのか。きちんと心の中で整理してほしい」。裁判長の説諭に被告はうなずき、涙でぬれた顔を両手で覆った。閉廷後に弁護人を通じて出したコメントで改めて謝罪し、「裁判長からの言葉を今後の人生で重く受け止めていきたい」と心境を明かした。

主任弁護人の高橋俊彦弁護士(45)は報道陣の取材に「正しい判断が導かれたことにほっとした」と述べた。逮捕数日後に初めて接見した時から無罪だと感じたといい、「1審では、運んだ薬品が毒物や劇物であるという認識が、人を殺す危険性の認識にすり替えられた。控訴審は危険性についてきちんと認定してくれた」と評価。「検察には上告しないでほしい」と話した。

爆発物事件で左手の指を失った元都職員の内海正彰さん(64)は「被告は長年逃亡を続けており、罪の意識は十分持っていたはず。無罪判決は、その事実を法廷でしっかりと立証できなかったということで、誠に残念」とコメントした。

被告の裁判を1審から傍聴し続けてきたジャーナリストの江川紹子さんは「裁判員らは一般人の感覚で『自分ならこう思う』という発想で結論を導いた。控訴審は、(信者をマインドコントロールした)オウムの特殊環境に置かれていたことも考慮して彼女の内心を推し量った」と判決を評価。「被告は裁判長の説諭に何度もうなずいていた。過去に向き合ってという説諭に誠実に応えてほしい」と話した。【山下俊輔、石山絵歩、山本将克】

◇「まさか逆転無罪とは」

逆転無罪判決について、1審で裁判員を務めた男性会社員(34)は「控訴審で刑が軽くなることはあるかもしれないと思っていたが、まさか逆転無罪とは。自信を持って出した判決なのでショックだ」と話した。

1審では教団元幹部らの証言が食い違った。事実をどう認定するかが難しく、評議は約3週間続いた。男性は「事件から年月が経過し、被告の内心の認定に頭を悩ませた。決め手となる証拠もなく、真剣に話し合った」と打ち明け、「裁判員を務めた意味が何だったのか考えてしまう。直接的証拠があり、市民も判断しやすい事件に裁判員の対象を限ったほうが良いのではないか」と語った。

検察幹部らからは「全く予想していなかった判決」などと驚きや疑問の声が相次いだ。判決が井上嘉浩死刑囚の証言が不自然に詳細だと指摘した点について、ある幹部は「井上死刑囚らの頭の中は今もあの時代で止まり、それぞれの場面の記憶が非常に鮮明だ。時間の経過だけで、直ちに捏造(ねつぞう)と疑うべきではない」と首をひねった。別の幹部は「被告が危険物を運んだのは事実。地下鉄サリン事件が起き、教団が捜査をかく乱しようとしていたのだから、被告には人を傷つける認識があったと考えるべきだ」と批判した。

一方でオウム事件捜査を担当した警視庁OBの大峯泰広さん(67)は「被告の当時の上司だった土谷正実死刑囚らから、被告に事件の計画を話したという供述を得られなかった記憶がある。状況証拠を詰め切れたとは言えず、判決は致し方ない気もする」と話した。【島田信幸、平塚雄太、深津誠】

◇証言評価が逆転

元東京高裁部総括判事の木谷明弁護士の話 事件発生から長い時間が経過した後の公判は有罪無罪の判断が非常に難しくなる。DNAや指紋など決定的な証拠が残っていれば判断しやすいが、今回のように多くの共犯者がいて、証言もバラバラとなると、証拠の見方によって結論が変わってしまうこともあり得る。今回は井上嘉浩死刑囚の証言に対する評価が1、2審で分かれ、判断がひっくり返った。井上証言を客観的に担保する証拠がなく、高裁は有罪を確信できなかったのではないか。

人気ブログランキング

人気ブログランキング

フランス・パリへのISの攻撃でも、テロリストに関わりがあると恣意的に認められて、最悪は、撃ち殺される人も出て来るのではないのでしょうか。

中東では、何千、何万にも上る人が、テロに加担した、と勝手に米軍その他の軍事部門に認定されて殺されているのでしょう。

この事件の一審では、裁判員は、裁判の前に既に有罪、と決めていたのでしょうね。 二審の裁判官は、流石、と云うか、当然に冷静であったようです。

オウム事件の当時には、日本全体がヒステリックな対応をしていましたから、警察も対応が変でした。 オウムであろうと、無かろうと、上層部と只の構成員には、相当な違いがあるので当然ですから、最下層の信者にまで、確信犯のレッテルを貼るのは、異常です。

しかし、その異常なことをしてしまう人間社会は、関東大震災等の異常事態に乗じて、通常の心理では犯し得ない虐殺等をしてしまうのです。

阪神大震災の折に、在日韓国人が、又もや虐殺されるのではないか、と韓国の人が恐れた、と後日に知りましたが、今の日本社会は、当時と同じく、何時、そのような悲劇を犯すのか分からない異常な時期かも知れません。

裁判について、考えさせられました。

学校では、「刑事手続き」の基礎を教えるよりも、そういったことに関わらないよう教育することを優先・前提としているように思います。

しかし、よく考えたら、いつどこで、どんな形で自分がその当事者になるかわからない、背中合わせの中で、私たちは生きているのですよね。

できれば、ブログ主さんのおっしゃるように、学校教育の中で、それを教えてもらえるのが理想ですね。

例えば、法律の勉強をしたことのない一般人にでも理解できるような、分かりやすい書籍、おすすめの入門書などがあれば、教えていただけないでしょうか。

http://www.amazon.co.jp/%E4%BC%8A%E8%97%A4%E7%9C%9F%E3%81%AE%E5%88%91%E4%BA%8B%E8%A8%B4%E8%A8%9F%E6%B3%95%E5%85%A5%E9%96%80%E2%80%95%E8%AC%9B%E7%BE%A9%E5%86%8D%E7%8F%BE%E7%89%88-%E4%BC%8A%E8%97%A4-%E7%9C%9F/dp/4535517398%3FSubscriptionId%3DAKIAIRNYLEHVWKXBWIKA%26tag%3Dmirai0501-22%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3D4535517398

入門講座には特に定評のある伊藤真さん。

講義再現版ですから、非常にわかりやすくなっています。

学者の本よりお勧めです。

これは、一審の裁判官にも言わなければいけません。

裁判員裁判では、裁判員だけでなく裁判官も同意しなければ判決は下せません。

つまり、この日本には素人同然の裁判官が居るということです。しかも、どの裁判官に当たるかは「運」。

違法逮捕で無理やり起訴されて、運悪くド素人裁判官に当たったら、重罪が待っているかもしれません。

今回の逆転判決は、元々一審で有罪にしていたことが問題ではありますが、裁判員には全く責任はありません。最初にたいへん「丁寧」な説明を受け、評決がまとまるように誘導されているはずですから。

「一審有罪」はケーサツ、コーアンのご意向がはたらいたということでしょうか。

刑事手続の各部では、寧ろ、素人が居抱く疑問なり、不審なり、違和感なり、を大切に、司法専門職が故に犯す先入観や、経験から依って来る予断、或は、予見、等に基づく誤判断を排することが重要である、と思われます。

米英等での、陪審制では、法令に関しての専門知識は、判事等が提供するので、陪審員は、素人ならではの、率直な判断が求められるので、司法におけるバランスが保たれる制度となっています。

日本でも、裁判員が法律を勉強して専門職並みになったところで、裁判そのものの公正さが向上するものではないでしょう。

むしろ、専門職(知識)に感化され、素人としての存在価値が薄れる効果があるかも知れません。 司法専門職を増やすのみでは誤審は防げませんからね。

日本人に共通してみられる大勢順応性を排して、自己のみに忠実に、疑問に忠実に、専門家を疑い、合理的な疑いを全て排して、証拠のみに基づく判断が出来るように自己を鍛えるのが大事でしょうね。

それには、米英で盛んな推理小説を読めば良いのではないでしょうか。

テレビでも、DVDでも良いものがあります。

個人的には、スウェーデンのクルト・ヴァレンダーが活躍する警察小説が好きです。 内容が現代的ですから。 読んでいて、或は、観ていて、見逃すような些細なことが解決に結びついたり、主人公が家庭内の問題で傷ついたり、と人間社会をそのままに描いているのも良いです。 司法職にある者が、善良な者とは限らないのも現実的です。 勿論、警察官にも、悪漢が居るのも同じです。

(以下の予告編は、スウェーデン語です。 御免なさい。)

Wallander - Innan frosten – Trailer

https://www.youtube.com/watch?v=MGQlUWKhqZM

その観点に基づくなら、私は監督・

中原俊、脚本・

三谷幸喜 の映画『十二人の優しい日本人』やご存じ『十二人の怒れる男』を推します。特に前者。最後のどんでん返しで「本当に付和雷同していたのは、自分たち観客なのだ」と冷水を頭っからぶっかけられます。