最近は夜寝るときには窓を開けて寝れる様になりました。秋風と虫の音を聞くと季節の移り変わりを堪能できます。夏には蛙の鳴く声、冬には雪の降る音、そんな季節感が都会では高層マンションなどに住むと失われてきています。掛け軸にもそのような季節を愉しむ感性が欲しいものです。本日は季節感漂う作品の紹介です。

「奥谷秋石」は今ではすっかり忘れ去られた画家と言えますが、当方ではその画力を高く評価しています。本ブログでも記載のとおり著名な画家の作品は贋作が非常に多いですから、著名な画家ばかり蒐集するよりもこのように画力がある画家の作品を入手していくほうが、いいコレクションが出来上がると思います。

奥谷秋石の画風は、そのひと世代前の画家、川端玉章などとも共通点が多いですが、その一方で、同世代の竹内栖鳳とは、正反対といってもいいような画風です。栖鳳を「柔」の香りの強い画家とすれば、秋石は「剛」のにおいのする画家と表現されています。

本日紹介する作品は別々にあった作品ですが、双幅にしたら魅力が倍増するだろうと思い、二作品を同時に入手下作品です。

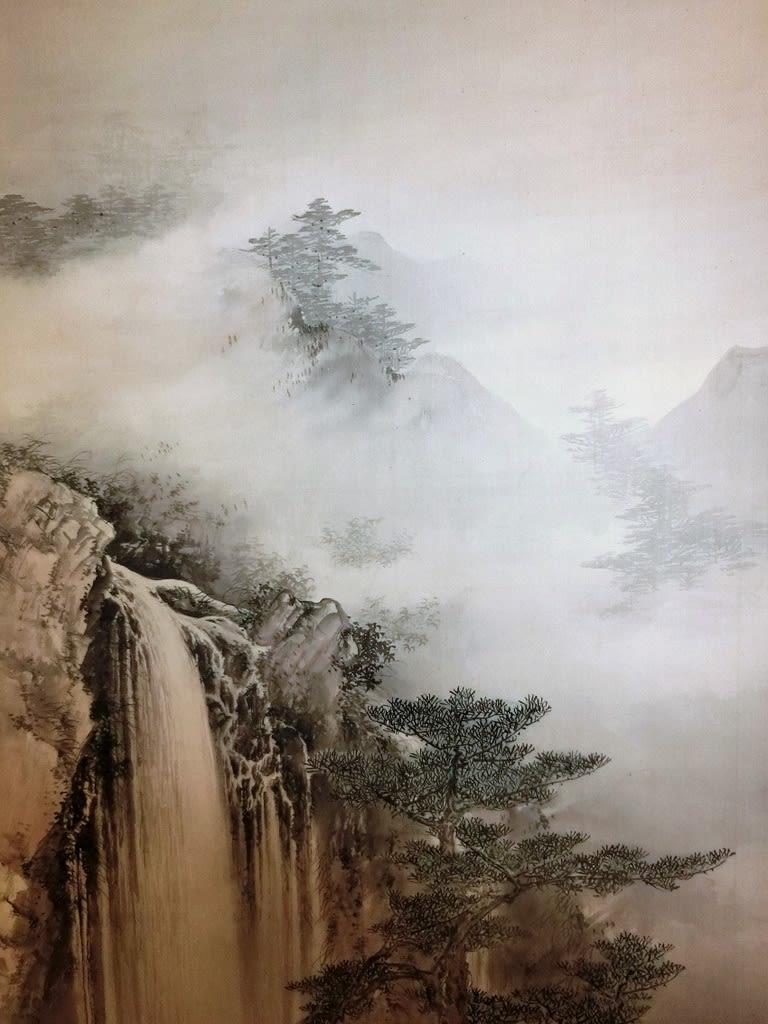

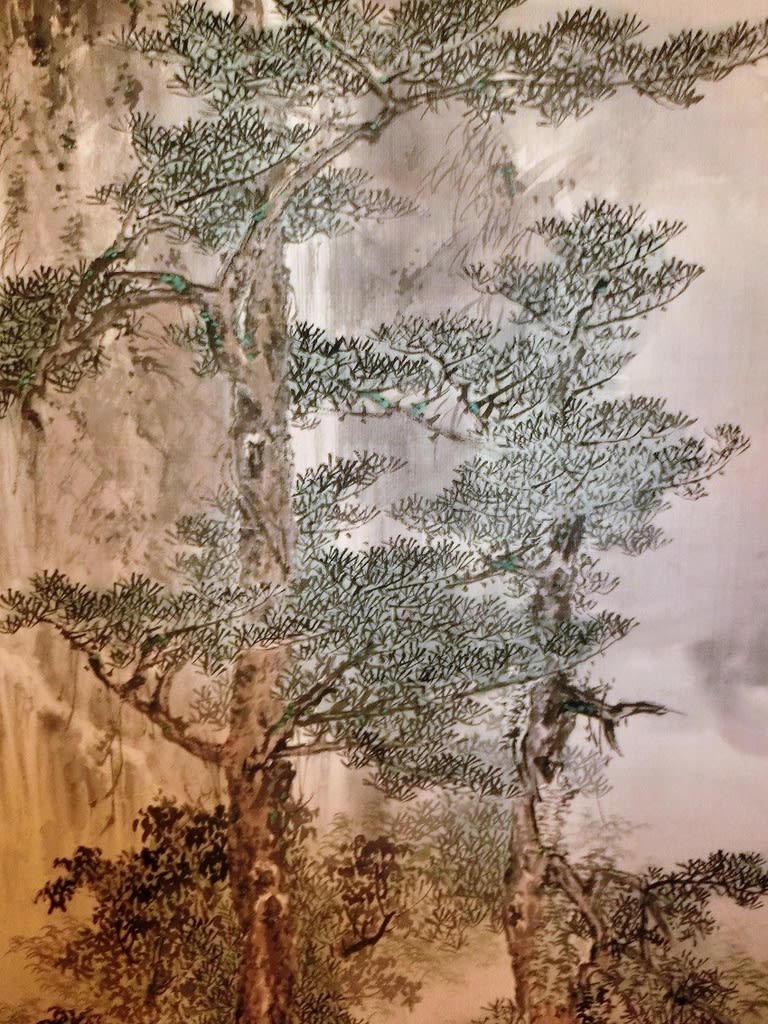

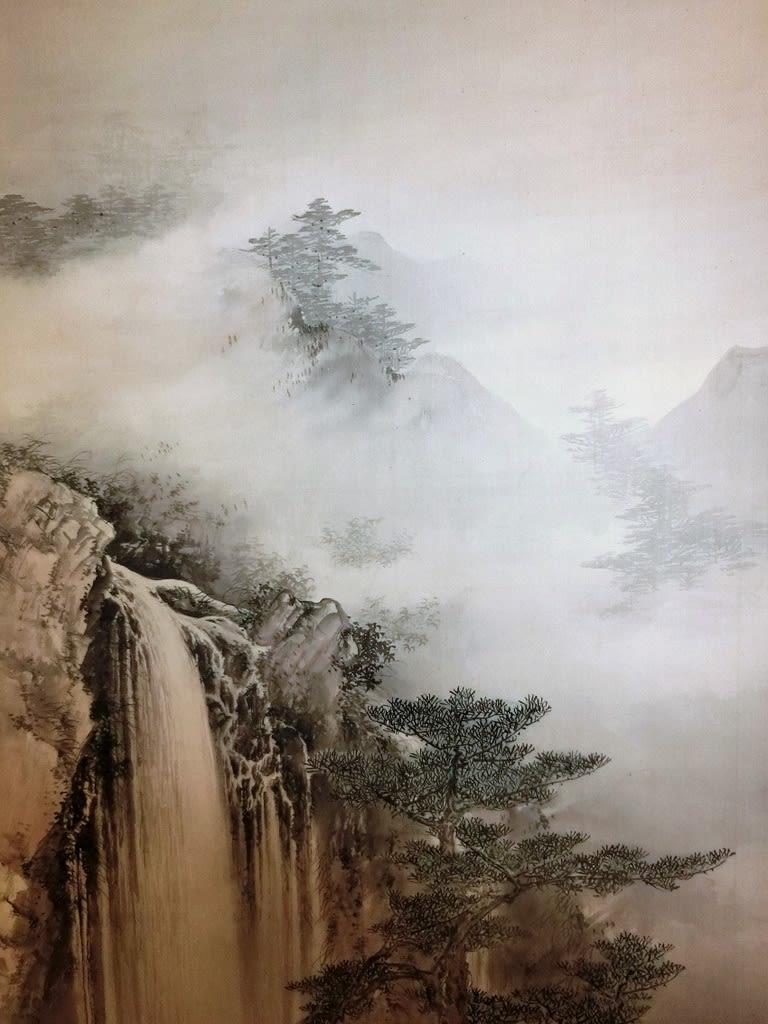

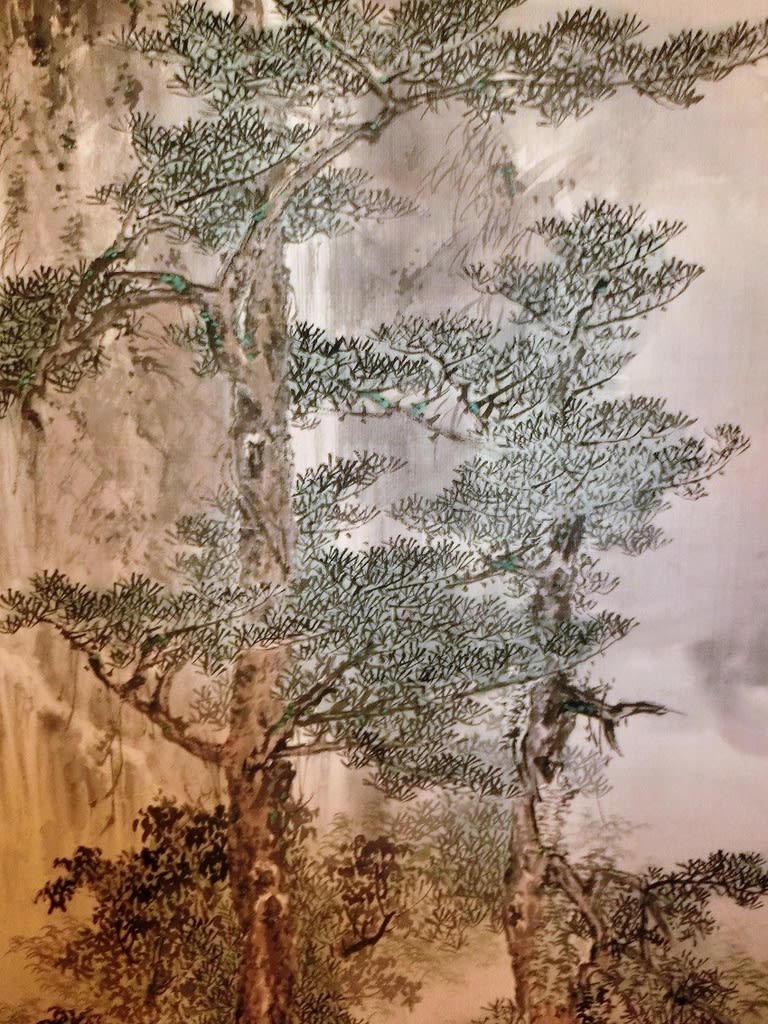

魚住之瀧図 奥谷秋石筆 その4

絹本水墨着色軸装 軸先木製 合箱

全体サイズ:縦1910*横610 画サイズ:縦1270*横490

**************************************

奥谷秋石:日本画家。大阪生。本名は常次郎(常治郎・恒一郎)、秋石・洗耳洞・曲水園と号す。

はじめ重春塘、のち森寛斎に師事し円山派を学ぶ。早くから橋本雅邦・川端玉章を主領とした青年絵画協会や日本絵画協会等に出品し受賞を重ねた。

明治44年日月会展で日月賞を受賞。昭和5年第2回聖徳太子奉讃美術展に『白雲紅樹』で入選。また家塾を開いて門弟の養成に尽くし、明治・大正・昭和初期の京都画壇に重きをなした。昭和11年(1936)歿、65才。

**************************************

*「魚住の滝(うおずみのたき)」は、大分県竹田市の大野川にある滝。落差約5m、幅約15m。

古くから知られた名瀑で、昭和初期に選定された日本百景のひとつにも数えられているが、1955年(昭和30年)にすぐ上流に竹田調整池堰が建設されたことなどにより、往時の景観は損なわれている。

本作品が果たして「魚住の滝(うおずみのたき)」を描いた作品かどうかは不明です。画題の根拠は合箱に書かれた題名からですが、滝の落差に違いがあるように思われますので、確証はありません。ただ「魚住の滝」なら、調整池堰ができる前の貴重な作品となります。

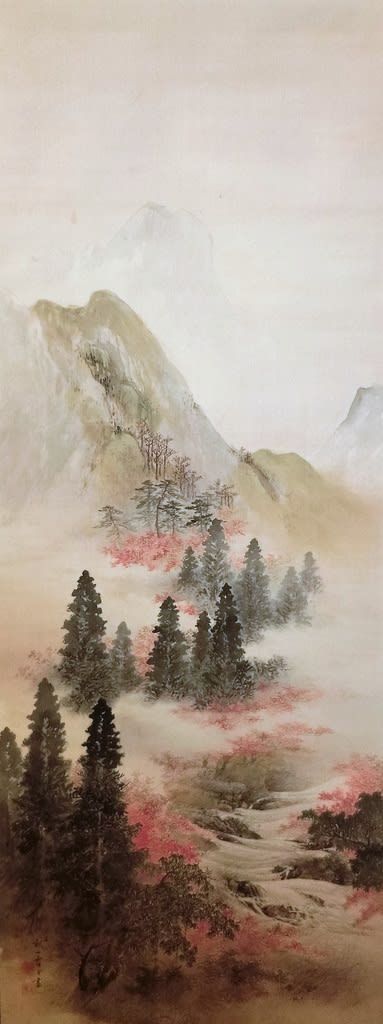

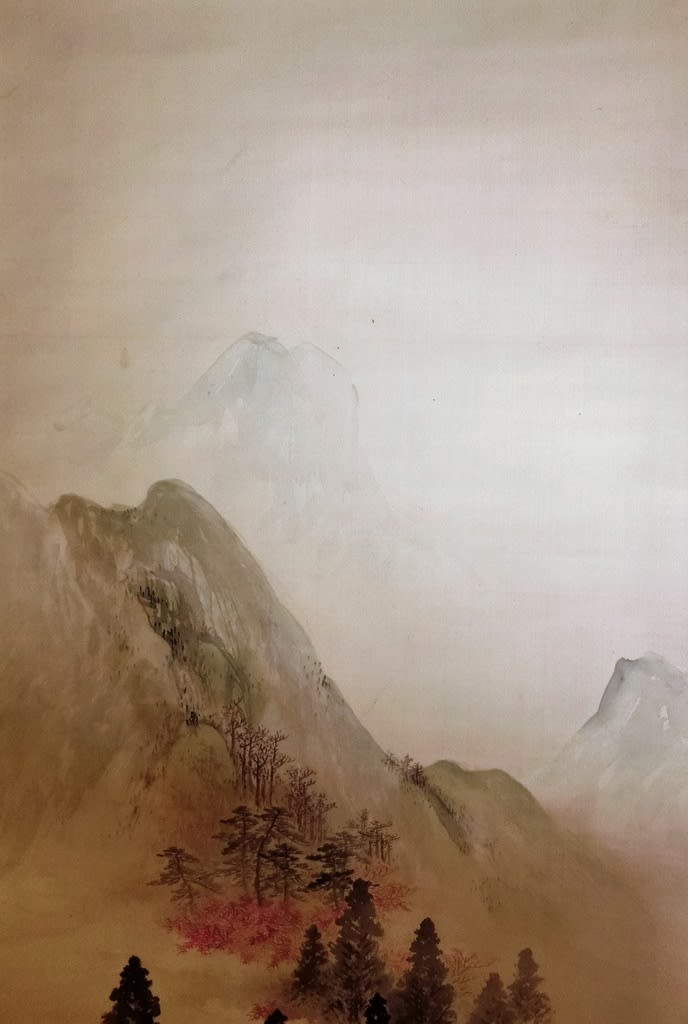

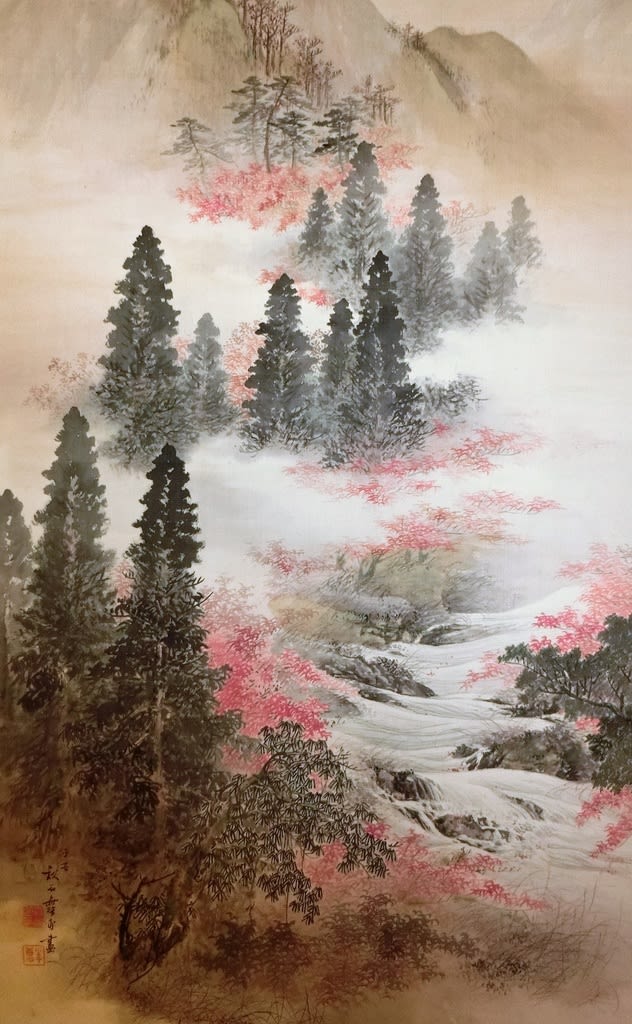

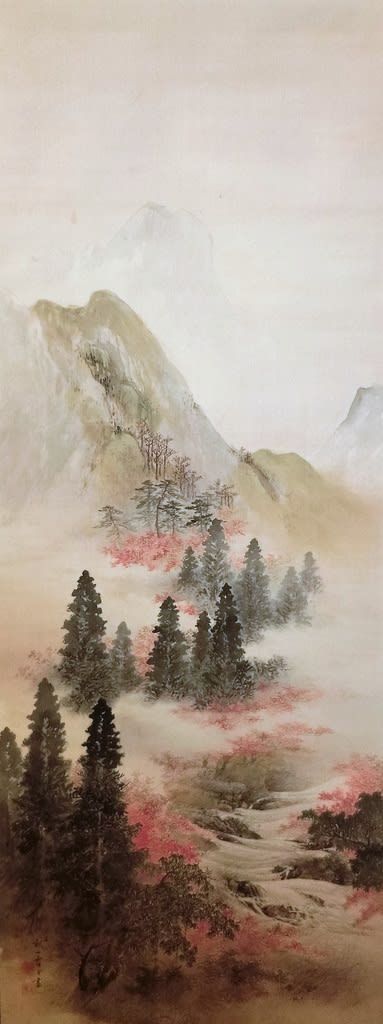

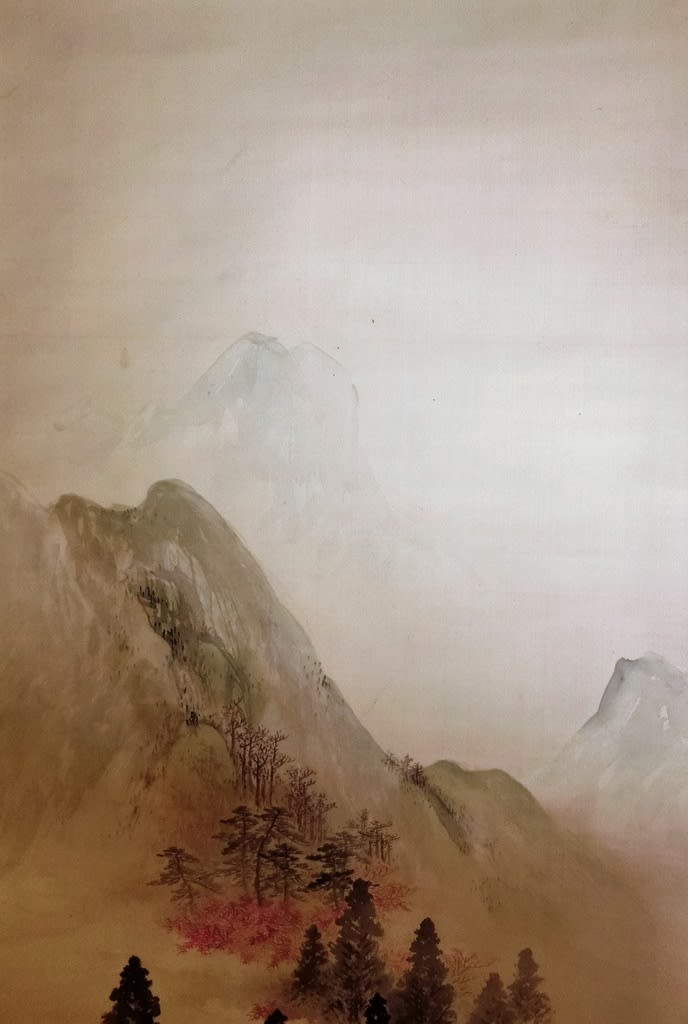

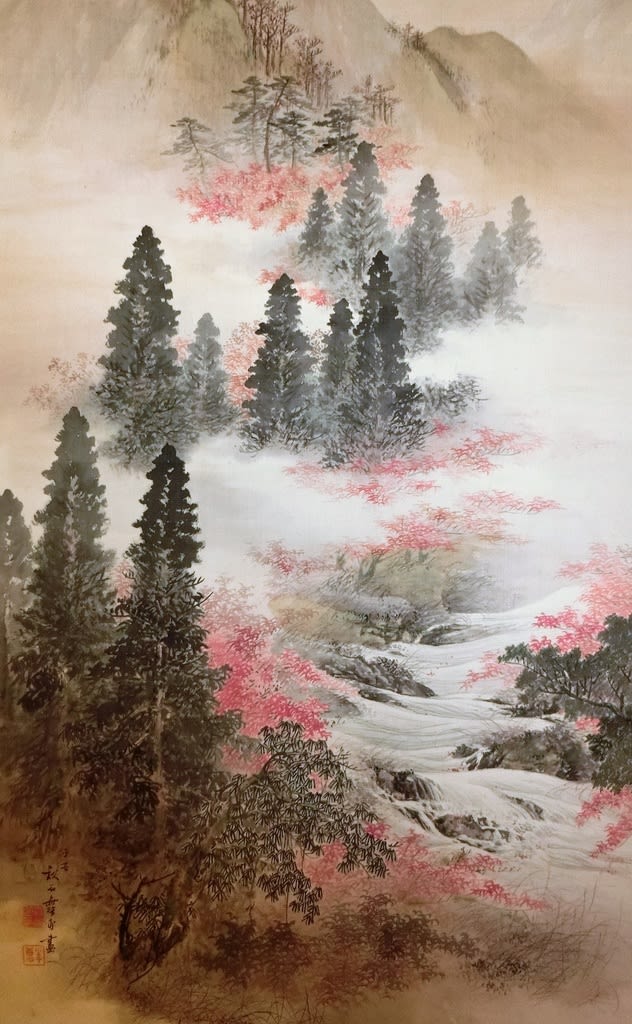

高雄之図 奥谷秋石筆 その3

絹本水墨着色軸装 軸先木製 合箱

全体サイズ:縦1960*横620 画サイズ:縦1270*横490

このらの作品も画題の根拠は箱書からですが、「高雄」が八王子の「高尾山」なのか、はたまたまったく違う地を描いたのかは不明です。

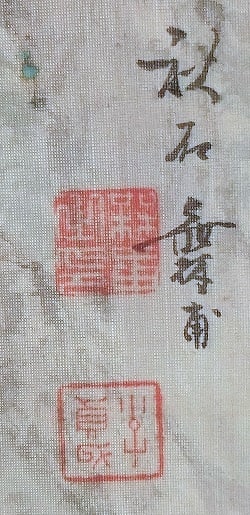

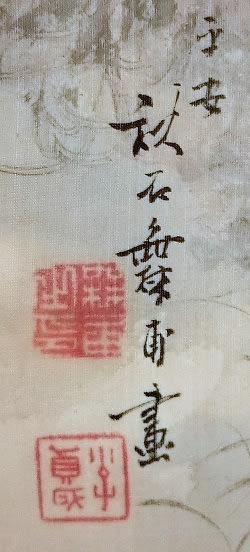

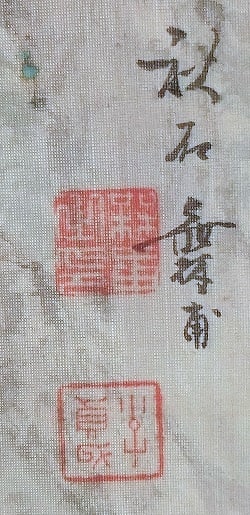

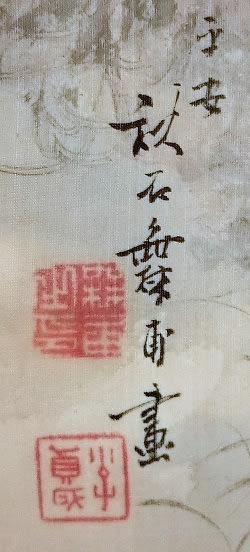

表具の大きさに若干の違いはあるものの、本紙の大きさは同じですし、ひとつは右に落款、もうひとつは左に落款・・・、双幅の条件が揃っています。題名は「夏秋山水図」が当たり障りのない題名かな?

*奥谷秋石は今の裏千家家元の先々代、淡々斎に絵を教えおり、待合などの茶掛け作家としても著名であった。また本ブログでもお馴染みの山元春挙は森寛斎の同門の画家です。

箱の大きさは同じです。表具寸法を同じにすると違和感の少ない双幅の作品となります。どちらともに水の描きが抜群の出来の作品です。

「奥谷秋石」は今ではすっかり忘れ去られた画家と言えますが、当方ではその画力を高く評価しています。本ブログでも記載のとおり著名な画家の作品は贋作が非常に多いですから、著名な画家ばかり蒐集するよりもこのように画力がある画家の作品を入手していくほうが、いいコレクションが出来上がると思います。

奥谷秋石の画風は、そのひと世代前の画家、川端玉章などとも共通点が多いですが、その一方で、同世代の竹内栖鳳とは、正反対といってもいいような画風です。栖鳳を「柔」の香りの強い画家とすれば、秋石は「剛」のにおいのする画家と表現されています。

本日紹介する作品は別々にあった作品ですが、双幅にしたら魅力が倍増するだろうと思い、二作品を同時に入手下作品です。

魚住之瀧図 奥谷秋石筆 その4

絹本水墨着色軸装 軸先木製 合箱

全体サイズ:縦1910*横610 画サイズ:縦1270*横490

**************************************

奥谷秋石:日本画家。大阪生。本名は常次郎(常治郎・恒一郎)、秋石・洗耳洞・曲水園と号す。

はじめ重春塘、のち森寛斎に師事し円山派を学ぶ。早くから橋本雅邦・川端玉章を主領とした青年絵画協会や日本絵画協会等に出品し受賞を重ねた。

明治44年日月会展で日月賞を受賞。昭和5年第2回聖徳太子奉讃美術展に『白雲紅樹』で入選。また家塾を開いて門弟の養成に尽くし、明治・大正・昭和初期の京都画壇に重きをなした。昭和11年(1936)歿、65才。

**************************************

*「魚住の滝(うおずみのたき)」は、大分県竹田市の大野川にある滝。落差約5m、幅約15m。

古くから知られた名瀑で、昭和初期に選定された日本百景のひとつにも数えられているが、1955年(昭和30年)にすぐ上流に竹田調整池堰が建設されたことなどにより、往時の景観は損なわれている。

本作品が果たして「魚住の滝(うおずみのたき)」を描いた作品かどうかは不明です。画題の根拠は合箱に書かれた題名からですが、滝の落差に違いがあるように思われますので、確証はありません。ただ「魚住の滝」なら、調整池堰ができる前の貴重な作品となります。

高雄之図 奥谷秋石筆 その3

絹本水墨着色軸装 軸先木製 合箱

全体サイズ:縦1960*横620 画サイズ:縦1270*横490

このらの作品も画題の根拠は箱書からですが、「高雄」が八王子の「高尾山」なのか、はたまたまったく違う地を描いたのかは不明です。

表具の大きさに若干の違いはあるものの、本紙の大きさは同じですし、ひとつは右に落款、もうひとつは左に落款・・・、双幅の条件が揃っています。題名は「夏秋山水図」が当たり障りのない題名かな?

*奥谷秋石は今の裏千家家元の先々代、淡々斎に絵を教えおり、待合などの茶掛け作家としても著名であった。また本ブログでもお馴染みの山元春挙は森寛斎の同門の画家です。

箱の大きさは同じです。表具寸法を同じにすると違和感の少ない双幅の作品となります。どちらともに水の描きが抜群の出来の作品です。