本日は朝早くから筑波へ・・・

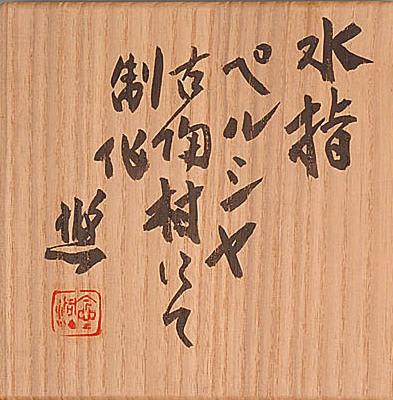

波斯水指 近藤悠三作

口径145*高さ190

近藤悠三は昭和47年(1967年)にイラン(ペルシャ)の古陶村と呼ぶラレージン村に滞在し現在の窯材料を用いて作陶しており、そのときの製作された作品と思われます。

1967年9月22日から、1ヶ月間イランに出向き作陶しという。悠三が65歳の時です。ラレージンはテヘランとバクダードの真ん中辺りに位置している昔からペルシャ陶器を造る処。標高2000メートルを越える場所に位置し、京都よりも酸素の薄い環境の中で近藤悠三は周りの人がブレーキをかけるほどパワフルに作陶しました。

イラン政府、日本大使館もバックアップしたといいます。当時、現地には、電気が無いので夜明けから日没まで仕事をし、産油国らしく、陶器を造る窯の燃料も灯油であったそうです。

帰国後、東京日本橋・三越にてペルシャ陶器による作陶展を開催する事が決まっていましたが、現地の輸送・梱包の不手際で多くの作品が破損しました。

この作品は、底に底の一部窯キズを共直ししていますが、無事に届いた貴重な作品の一つと思われます。近藤悠三の作品は染付けを主流であり、このようなペルシャ釉薬の作品を知らない人が多いかもしれません。

お茶会にて使ってくれる方がいて本当に嬉しいです。器は使ってみて頂いて生き生きします。

近藤悠三氏の作品は染付よりもこのような作品のほうが私は好きです。とはいっても染付もいいのですが、今のところ高嶺の花といったところです。いつかは入手したいものです。

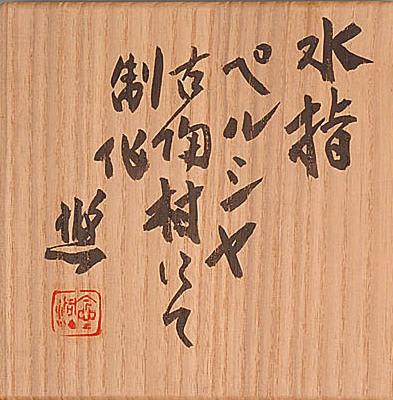

波斯水指 近藤悠三作

口径145*高さ190

近藤悠三は昭和47年(1967年)にイラン(ペルシャ)の古陶村と呼ぶラレージン村に滞在し現在の窯材料を用いて作陶しており、そのときの製作された作品と思われます。

1967年9月22日から、1ヶ月間イランに出向き作陶しという。悠三が65歳の時です。ラレージンはテヘランとバクダードの真ん中辺りに位置している昔からペルシャ陶器を造る処。標高2000メートルを越える場所に位置し、京都よりも酸素の薄い環境の中で近藤悠三は周りの人がブレーキをかけるほどパワフルに作陶しました。

イラン政府、日本大使館もバックアップしたといいます。当時、現地には、電気が無いので夜明けから日没まで仕事をし、産油国らしく、陶器を造る窯の燃料も灯油であったそうです。

帰国後、東京日本橋・三越にてペルシャ陶器による作陶展を開催する事が決まっていましたが、現地の輸送・梱包の不手際で多くの作品が破損しました。

この作品は、底に底の一部窯キズを共直ししていますが、無事に届いた貴重な作品の一つと思われます。近藤悠三の作品は染付けを主流であり、このようなペルシャ釉薬の作品を知らない人が多いかもしれません。

お茶会にて使ってくれる方がいて本当に嬉しいです。器は使ってみて頂いて生き生きします。

近藤悠三氏の作品は染付よりもこのような作品のほうが私は好きです。とはいっても染付もいいのですが、今のところ高嶺の花といったところです。いつかは入手したいものです。

最初、濃い色の水指なので冬に・・・と思いました。が、夏にも使ってみると、内側までかかった深い緑でたいへん清涼感があり、柄杓で水を汲むと、森の奥の泉から水を汲んでいるような静かで豊かな気持ちになります。いい水指です。

人をいい気持ちにさせる、そんな作品がそばにあるといいですね。