母の見舞い行って話をしてあげないと痴呆が進むようです。入院中の母と話をしていると昔のことは良く覚えているようです。

母が「東京の人はお洒落だね」とよく話していたのを思い出します。江戸時代、東京は参勤交代もあり武士の人口比率が格段に高く、地方の武士と言えども妻子は江戸育ちですから、武士の体面上、身なりには厳しく必然的にお洒落になったようです。そのことが明治時代を経て受けつがれ、東京は大阪などに比べて身なりに気を使いお洒落らしいです。

子供の頃、母に連れられて秋田から上京し、年に一回くらい銀座で買い物をした記憶があり、そのときにも母は「東京の男の人はお洒落だね」と言っていました。

今はどうでしょうか? クールビーズと称していますが、その前からどうも身なりがきちんとしていないような気がします。ネクタイはすぐ緩んでいるようなだらしなさが目立ち、背広、靴の手入れもおろそかなようです。私は決してお洒落ではありませんが、その私でさえ気になることがたびたびあります。名は体を表し、服装のだらしなさは仕事にも出るようです。クールビーズが東京人のお洒落崩壊に拍車をかけているようです。気をつけましょう。

ときおり、母と昔話をしながら過ごす時間を大切にしようかと思います。

さて本日は季節はずれの作品です。

作品をどう調べるかは日頃、どこにどのような作品の資料があるのかを覚えておかなくはなりません。仕事も趣味も常に日頃の積み重ねです。

本作品の鑑定箱書が誰のものであるかを調べつかないうちに自宅の整理用の棚にしまったままになっていましたた。今回、表具にシミがでたきたので、改装するかどうかを検討するということで借家のほうに持参しました。

訥言は、文政6年(1823)両眼を失明してしまい、絶望の中で自ら食を断ち、最後は舌を噛み切って命を絶ったという画家です。

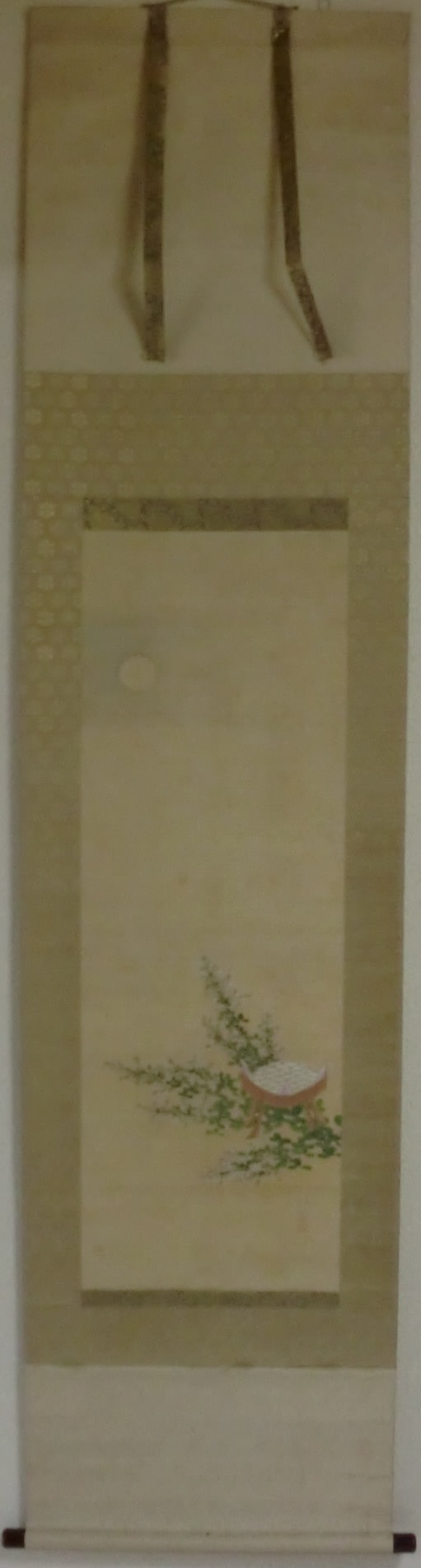

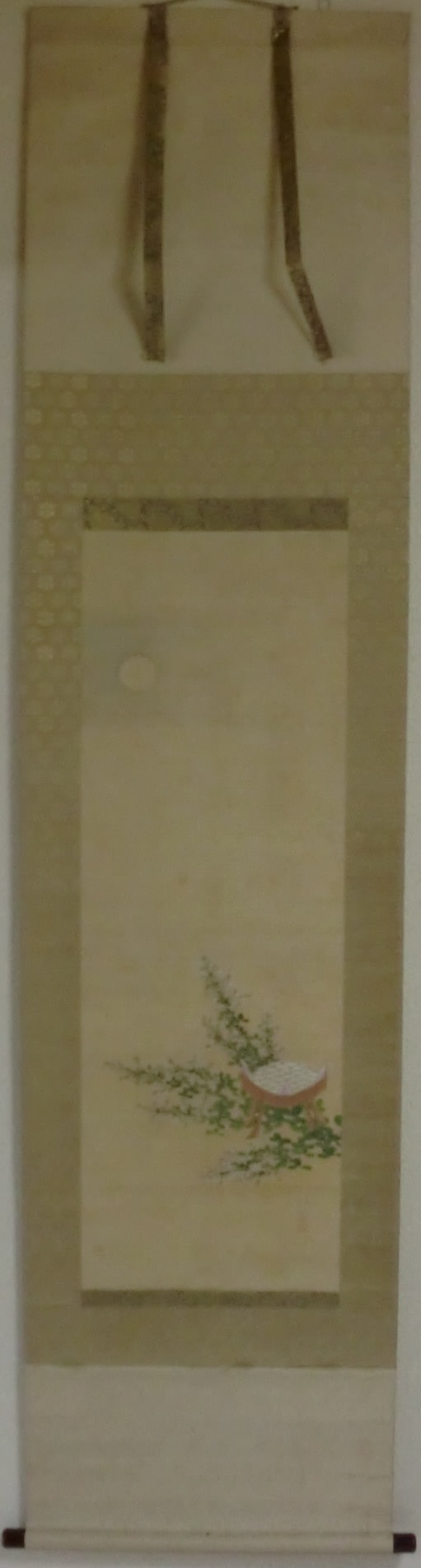

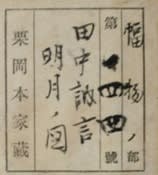

月明之図 田中訥言筆

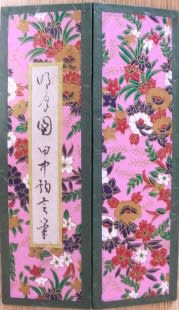

絹本着色絹装軸 江上瓊山鑑定箱入

全体サイズ:横468*縦1920 画サイズ:横318*縦937

本作品は純大和絵風の典型的な作品。気品の高さが窺える佳作といえます。

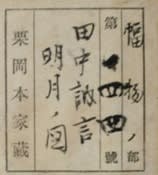

「栗岡本家所蔵」とあり、明治34年初春に江上瓊山が鑑定し、箱書きをしています。落款、印章、出来から判断して真作と断定されます。

江上瓊山:文久二年長崎市東上町唐津屋敷生。名景逸、字希古甫、瓊山は号。守山湘に南画を、岡田篁所に書を学ぶ。長崎を訪問の露皇太子の前で彩筆を揮う。警察の辞令書き、長崎市立商業学校習字教師をて、明治40年(1907)大森長崎県知事の京都府知事就任に伴い京都に移住。その際大森知事より明治皇后へ、山の画が献上されたという。京都で活動。元・明諸家を臨模してその技を極めた。大正13年に62歳で没す。

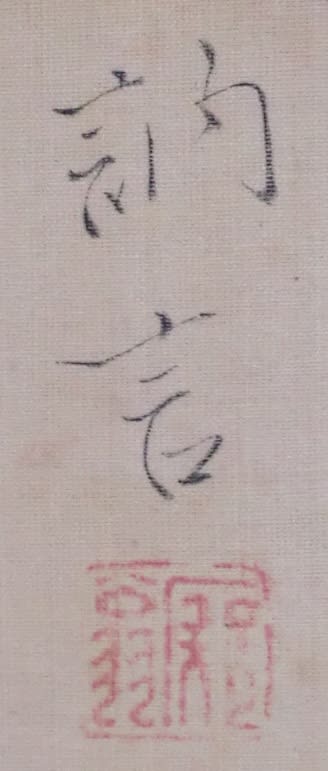

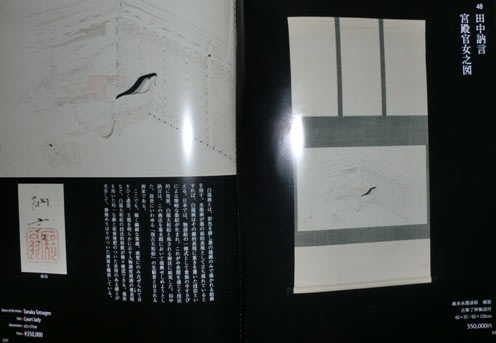

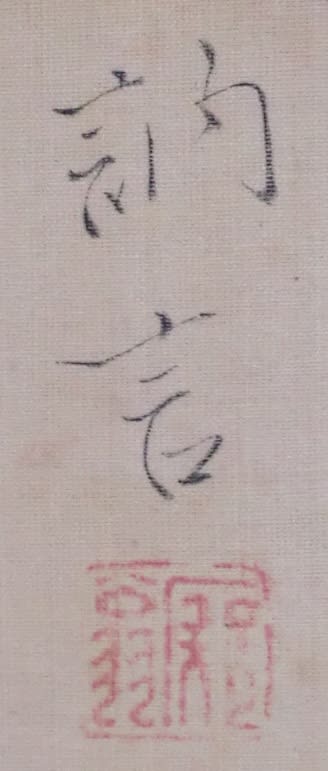

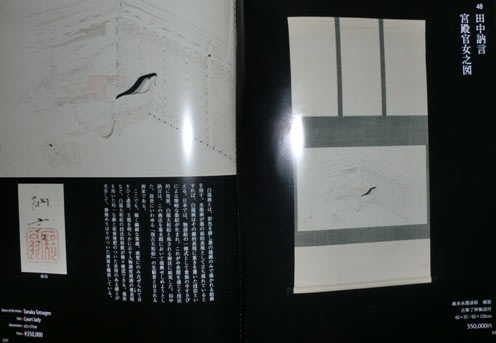

印章は朱文白方印「痴翁」であり、照合は思文閣「和の美』墨蹟資料目録第455号 作品NO48「宮殿官女図」より参考にしました。

箱に貼られている「栗原本家」については詳細は不明です。

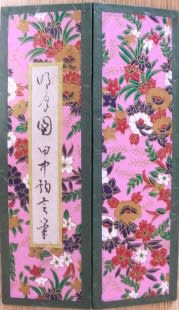

気に入った作品には下の写真のような栞を作った記憶があります。せっかく作るならお洒落にしなくては

掛け軸の防虫のために、掛け軸用箱にショウノウを入れてはいけません。絵や表具にシミとなります。いわゆる大名シミと呼ばれているものができます。あくまでも掛け軸用の防虫剤を購入していれてください。これも掛け軸を扱うには基本中の基本です。

田中訥言(とつげん):明和4年(1767)に尾張清洲田中(現在の清洲城趾のすぐ南の地)に生まれたとされる。名は“痴”もしくは敏、字は虎頭、別号は痴翁、得中、過不及子。幼少の時に家を出て、比叡山延暦寺で僧侶としての修行をした。

修法の余暇に画を京都の狩野派の石田幽汀に学んだが、後に還俗して土佐派の土佐光貞の門に入って大和絵を習った。しかし当時の土佐派の綺麗ごとに終始して形式化した画風に飽き足らず、「古土佐」の旺盛な写実的描法を取り入れ、大和絵本来の姿の復古を唱え、平安・鎌倉時代の絵巻物などに見られる優れた大和絵の伝統の復活をめざした。

有職故実に精通し、「復古大和絵」派という一派を形成し世に名をなした。京都の大火で灰じんに帰した内裏が、寛政2年(1790)再建されることになった時、訥言は御用絵師の一人に若くして選ばれた(23歳)。このときの絵が評判となり、その実力が認められることとなる。

京都には「賀茂祭礼図」などの訥言の多くの作品が残されている。最高傑作とされるのは、現在徳川美術館に所蔵されている「百花百草図屏風」(国重文)である。この作品は、尾張の豪商岡谷家の六世惣助(二珪)が訥言に描かせたものである。代々岡谷家に伝えられたが、昭和41年(1966)岡谷家から徳川美術館に寄贈された数多くのコレクション(80余点)の中の逸品である。春秋の花卉約百種を二双に、それぞれの特徴を捉えて写実的に描き分けている。

訥言は、文政6年(1823)両眼を失明してしまい、絶望の中で自ら食を断ち、最後は舌を噛み切って命を絶ったという。57歳の生涯であった。

母が「東京の人はお洒落だね」とよく話していたのを思い出します。江戸時代、東京は参勤交代もあり武士の人口比率が格段に高く、地方の武士と言えども妻子は江戸育ちですから、武士の体面上、身なりには厳しく必然的にお洒落になったようです。そのことが明治時代を経て受けつがれ、東京は大阪などに比べて身なりに気を使いお洒落らしいです。

子供の頃、母に連れられて秋田から上京し、年に一回くらい銀座で買い物をした記憶があり、そのときにも母は「東京の男の人はお洒落だね」と言っていました。

今はどうでしょうか? クールビーズと称していますが、その前からどうも身なりがきちんとしていないような気がします。ネクタイはすぐ緩んでいるようなだらしなさが目立ち、背広、靴の手入れもおろそかなようです。私は決してお洒落ではありませんが、その私でさえ気になることがたびたびあります。名は体を表し、服装のだらしなさは仕事にも出るようです。クールビーズが東京人のお洒落崩壊に拍車をかけているようです。気をつけましょう。

ときおり、母と昔話をしながら過ごす時間を大切にしようかと思います。

さて本日は季節はずれの作品です。

作品をどう調べるかは日頃、どこにどのような作品の資料があるのかを覚えておかなくはなりません。仕事も趣味も常に日頃の積み重ねです。

本作品の鑑定箱書が誰のものであるかを調べつかないうちに自宅の整理用の棚にしまったままになっていましたた。今回、表具にシミがでたきたので、改装するかどうかを検討するということで借家のほうに持参しました。

訥言は、文政6年(1823)両眼を失明してしまい、絶望の中で自ら食を断ち、最後は舌を噛み切って命を絶ったという画家です。

月明之図 田中訥言筆

絹本着色絹装軸 江上瓊山鑑定箱入

全体サイズ:横468*縦1920 画サイズ:横318*縦937

本作品は純大和絵風の典型的な作品。気品の高さが窺える佳作といえます。

「栗岡本家所蔵」とあり、明治34年初春に江上瓊山が鑑定し、箱書きをしています。落款、印章、出来から判断して真作と断定されます。

江上瓊山:文久二年長崎市東上町唐津屋敷生。名景逸、字希古甫、瓊山は号。守山湘に南画を、岡田篁所に書を学ぶ。長崎を訪問の露皇太子の前で彩筆を揮う。警察の辞令書き、長崎市立商業学校習字教師をて、明治40年(1907)大森長崎県知事の京都府知事就任に伴い京都に移住。その際大森知事より明治皇后へ、山の画が献上されたという。京都で活動。元・明諸家を臨模してその技を極めた。大正13年に62歳で没す。

印章は朱文白方印「痴翁」であり、照合は思文閣「和の美』墨蹟資料目録第455号 作品NO48「宮殿官女図」より参考にしました。

箱に貼られている「栗原本家」については詳細は不明です。

気に入った作品には下の写真のような栞を作った記憶があります。せっかく作るならお洒落にしなくては

掛け軸の防虫のために、掛け軸用箱にショウノウを入れてはいけません。絵や表具にシミとなります。いわゆる大名シミと呼ばれているものができます。あくまでも掛け軸用の防虫剤を購入していれてください。これも掛け軸を扱うには基本中の基本です。

田中訥言(とつげん):明和4年(1767)に尾張清洲田中(現在の清洲城趾のすぐ南の地)に生まれたとされる。名は“痴”もしくは敏、字は虎頭、別号は痴翁、得中、過不及子。幼少の時に家を出て、比叡山延暦寺で僧侶としての修行をした。

修法の余暇に画を京都の狩野派の石田幽汀に学んだが、後に還俗して土佐派の土佐光貞の門に入って大和絵を習った。しかし当時の土佐派の綺麗ごとに終始して形式化した画風に飽き足らず、「古土佐」の旺盛な写実的描法を取り入れ、大和絵本来の姿の復古を唱え、平安・鎌倉時代の絵巻物などに見られる優れた大和絵の伝統の復活をめざした。

有職故実に精通し、「復古大和絵」派という一派を形成し世に名をなした。京都の大火で灰じんに帰した内裏が、寛政2年(1790)再建されることになった時、訥言は御用絵師の一人に若くして選ばれた(23歳)。このときの絵が評判となり、その実力が認められることとなる。

京都には「賀茂祭礼図」などの訥言の多くの作品が残されている。最高傑作とされるのは、現在徳川美術館に所蔵されている「百花百草図屏風」(国重文)である。この作品は、尾張の豪商岡谷家の六世惣助(二珪)が訥言に描かせたものである。代々岡谷家に伝えられたが、昭和41年(1966)岡谷家から徳川美術館に寄贈された数多くのコレクション(80余点)の中の逸品である。春秋の花卉約百種を二双に、それぞれの特徴を捉えて写実的に描き分けている。

訥言は、文政6年(1823)両眼を失明してしまい、絶望の中で自ら食を断ち、最後は舌を噛み切って命を絶ったという。57歳の生涯であった。

萩はとても写実的なのに、お団子はすこし形式化しているところが面白いです。

お団子があまり写実的だと食欲が刺激されてしまい、花よりダンゴではお品がよろしくありませんものね☆