先日、自宅の庭を手入れしてくれた植木職人らが午後からブルーベリー畑の草刈りしていったらしい。小生が朝早く出社した後に、畑にいた義母が鳥の巣と卵を発見したようです。家内からメール連絡・・。

なんという鳥かな?

可哀そうに天敵からすっかり丸見えのようです。

学校に出かける前に刈った草を積み上げて応急処置の目隠し。

はてさてカラスもいれば、狸も猫もイタチも・・。大丈夫かな? 自然は意外にも残酷ですからね。

心配になった小生は次の日の早朝に息子と二人で様子を見に行きました。宿題をやりながら前日には宿題を中途半端に寝てしまった息子に「絶対に行くんだよ。行かないとダメだよ!」と床に就きながら脅かされましたから・・。

念のために刈られた草をさらに積み上げて置きましたが、まだ心配ですね。しかも親鳥がいない、卵は全部で8個無事ですが・・。こういうことは宿題よりも重要・・・😂

さて本日は浜田庄司の作品のリメイクの連載です。

当方で蒐集対象としている浜田庄司の作品ですが、一時的に整理していて、そのままになっているので改めて整理し直してみることにしました。ひとつずつだとかなり面倒なのでとりあえず花入れと茶碗をセットで整理を始めています。

おそらく浜田庄司の作品で一番入手しやすいのが、茶碗と型で作った六角花入でしょう。盃類は非常に数が少なく、湯飲み類は揃いのセットが多いので、意外に入手しずらくなっています。

茶碗は丈夫そうなので飯茶碗に重宝しますし、茶席では数茶碗として活用できます。花立(花入れ)は工房作品(もしくは「門窯」)が多いので、たとえ共箱でも印の種類が六角なものは工房作品として蒐集対象から外しましょう。ただ工房作品と言えども島岡達三らの作もありますので、それなりの評価はありますが・・。

友人から結婚祝いや新築祝いで贈られた作品、母が頂いた遺品としての作品など浜田庄司の作品が当方にて数点所蔵するようになりました。その影響で当方でも徐々に作品を蒐集するようになりました。一番最初に整理し、最近まで見直してなかったので現在整理しています。

まずは廉価?作品として数多く出回っている六角花立の作品です。知人はは20点近く所蔵していたようです。窯買したとのことで多くの作品を所蔵していた茶碗と共に数が多かった作品のひとつです。兄弟らに遺品で配ろうとしてようです。

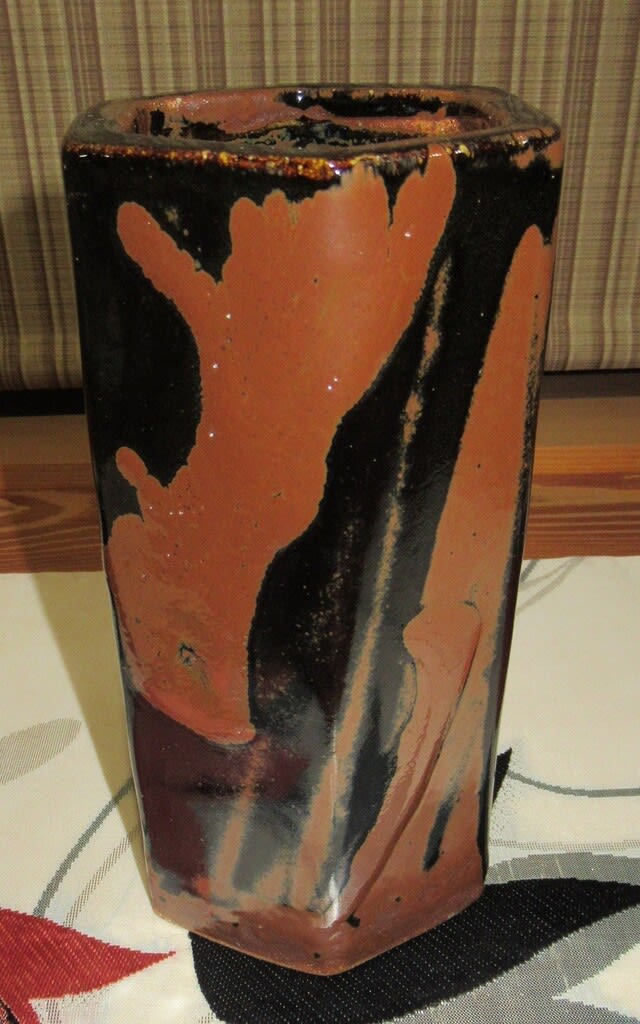

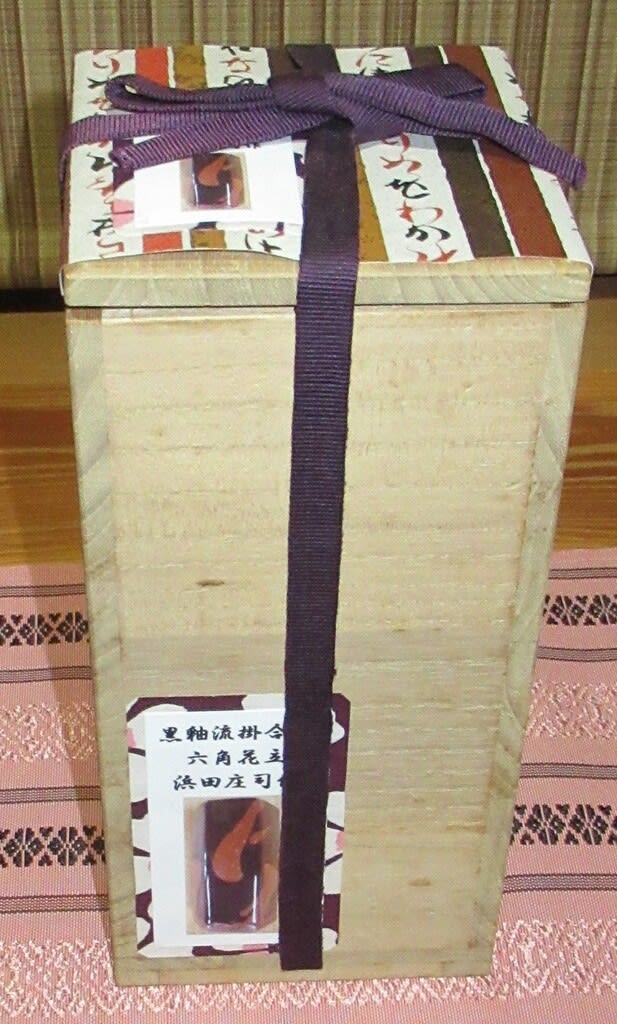

黒釉流掛合釉 六角花立 その4 浜田庄司作(花入 その12)

共箱

全体サイズ:幅101*奥行き92*高さ193

この六角花立は型で作られたようで、窯作品もあります。ただ共箱付の自作の作品は円筒状の花入れよりも評価が高いようです。ずいぶん前ですが、思文閣での引き取り価格が10万円で、思文閣の大入札会の最初の価格設定が20万円でした。

浜田庄司の晩年の作の釉薬には迫力があります。

浜田庄司の釉薬は質もさることながら、掛け方には筆舌を絶する技量があります。これはやったことがない方には解らないかもしれませんね。この技量は本人も自覚していたのでしょう。

大皿に釉薬を掛けていた時に質問した方いたようです。あっという間に終わる作業に比して値段が高いと・・。浜田庄司は「習得するまでの間のお値段」という答えをしたようです。

よって晩年の作品ほど評価が高いし、実際に比較にならないほど晩年の作品がいい・・。

同型の六角花立には「白釉」、「白釉黒流掛」、「塩釉」、「柿釉」主体のものなどがありますが、赤絵やキビなどの文様、蝋抜きの作品もあります。

ちなみに同型の作品がなんでも鑑定団に出品されています。

*****************************

参考作品 なんでも鑑定団 2021年10月12日放送

白釉黒流掛(六角)花立 浜田庄司作

評価:30万円 濱田庄司の作品に間違いない。箱書きは濱田の次男で二代目を継いだ濱田晋作の箱。形を六角にするとだいたい引き締まって規格化してしまう。それがなんとなくふっと温かみがある。白釉をかけて、そこに益子で採れる柿釉、それにちょっと土灰釉を混ぜるとこのような黒になる。それを柄杓でかけることでこの花生に動きが出ている。

******************************

本日紹介した六角花立の方が数段出来がいいと思いませんか? やはり晩年の作は迫力が違います。ちなみに30万円はしません。一桁安いと思った方がいいでしょう。

*10年前に小生が立ち会った思文閣の引き取り価格が9万円でしたが、今はもっと安いでしょう。

さて次は同じく晩年に作られたお茶碗です。

鉄繒茶碗 その3 浜田庄司作(茶碗 その5)=浜田庄司作:「茶碗 その5」 「鉄絵茶碗 その3」

共箱

口径136*高さ78*高台径62

これは蒐集家から頂いた作品です。

ありきたりの浜田庄司の鐵絵のお茶碗・・・?

たしかにこの手の作品は浜田庄司には数多くありますね。

ただ晩年のこの茶碗の良さは多くの茶碗を知らないと評価できないでしょうね。

李朝、唐津、志野など・・・。知り尽くした人のみが茶碗を味わえる、そして作れるといっても過言ではないのでしょう。

素人でも盃のいいものは作れますが、お茶碗はどうも無理なようです。それほど抹茶用の茶碗を作るのは格が違うものです。

修練すればある程度までは茶碗らしくできますが、いくら修練を積んでもいいものができないところが茶碗にはあるようです。

作る人の品格というと語弊がありますが、技術ではないなにかがあるようです。

*私も何度か挑戦し、100個は作ったでしょうか? 人様に出せるような茶碗は皆無でしたので、いつか出来上ったばかりの茶碗を打ち捨てようとしたら、窯元の平野庫太郎氏から「いいからとっておきなさい。いつかいい作品に見えるものです。」と言われました。茶碗とはそういうものか・・・。

*当方で何度か使っているので使った跡があります。

益子焼の方には失礼ながら、浜田庄司が、民藝の益子焼が、茶席の茶碗を作ったということ自体が破格なことなのかもしれません。民芸運動を興した浜田庄司、河井寛次郎が民芸作品の格を上げたということでしょう。