キッチンリフォームの続きです。

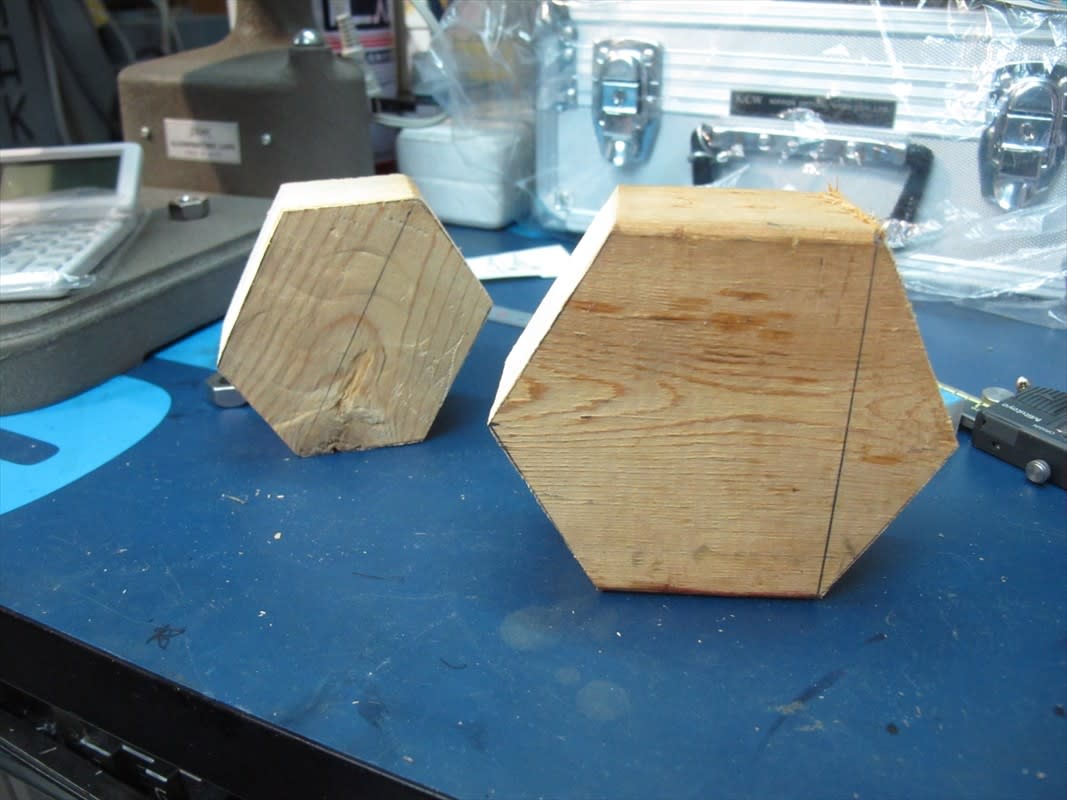

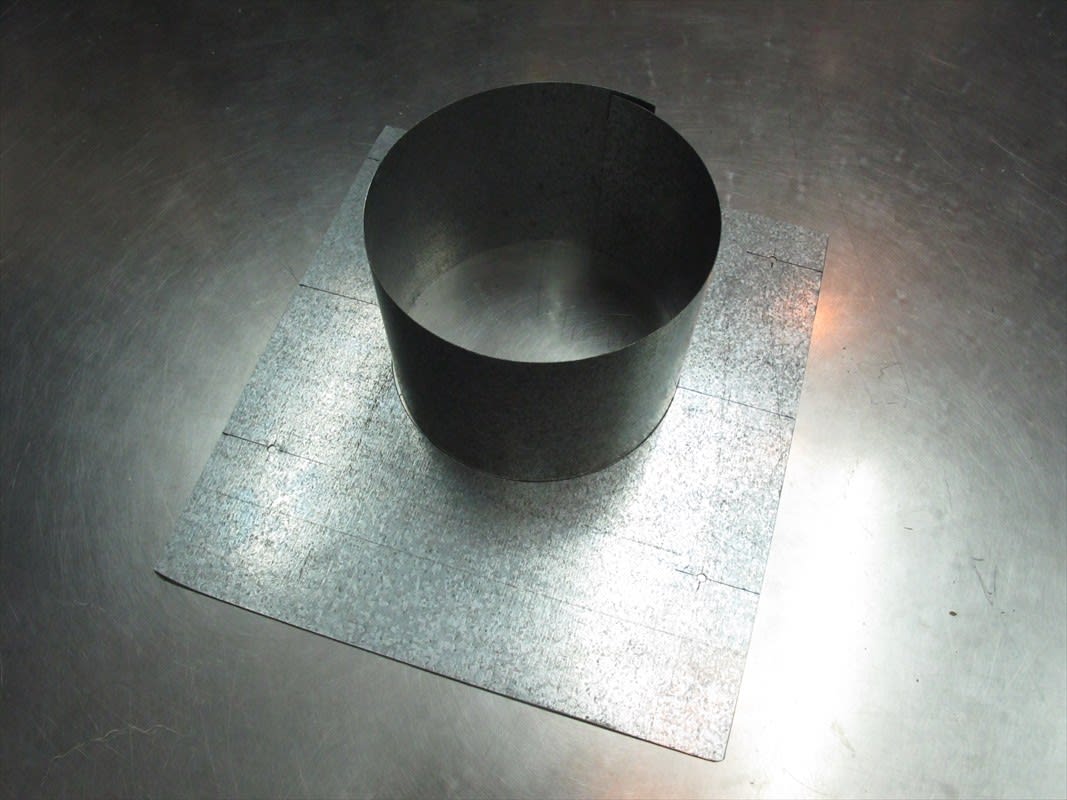

とら母(嫁)の身長に合わせて50mm嵩上げするための台座の製作しています。

嵩上げする台座を作るのに最初は先にキッチンユニットの形に合わせた一体モノの形にしようとしていましたが、あとで組み立てできないことが分かり、

各ユニット毎に台座部を作っていくことにしたので、案の定材料が足り無くなってしまいました。

わざわざ一本だけホワイトウッド材を買いに行くのも、どうせ寸法も微妙に違っているので乗る気ではありませんでした。なので残った木を継ぎ足して

使うことにしました。この時点でムッチャブルーです。

継ぎ足す方法のことを「継手」とか言って宮大工の方が柱を複雑な形状で継いだり、木工工作マニアの人が家具を作るのにトリマーなどを使って上手に

繋いでるのをよく見かけますが、あそこまで行けば継ぐのも抵抗がありませんが、材料が足りない失態の後のリカバリーの接合なので楽しくはありません。

単純に当て板をしてつないでも問題ないのですが、斜め切りしてつなごうかとか、あれやこれや考えて無用な時間がまた流れていきました。

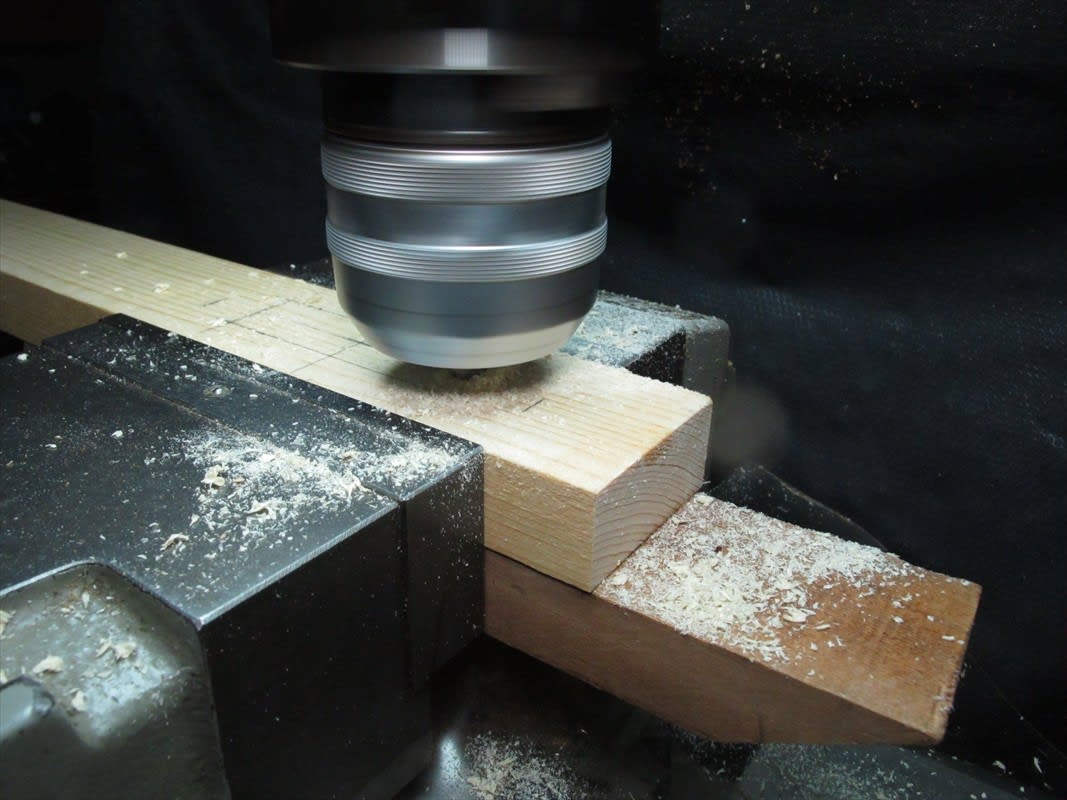

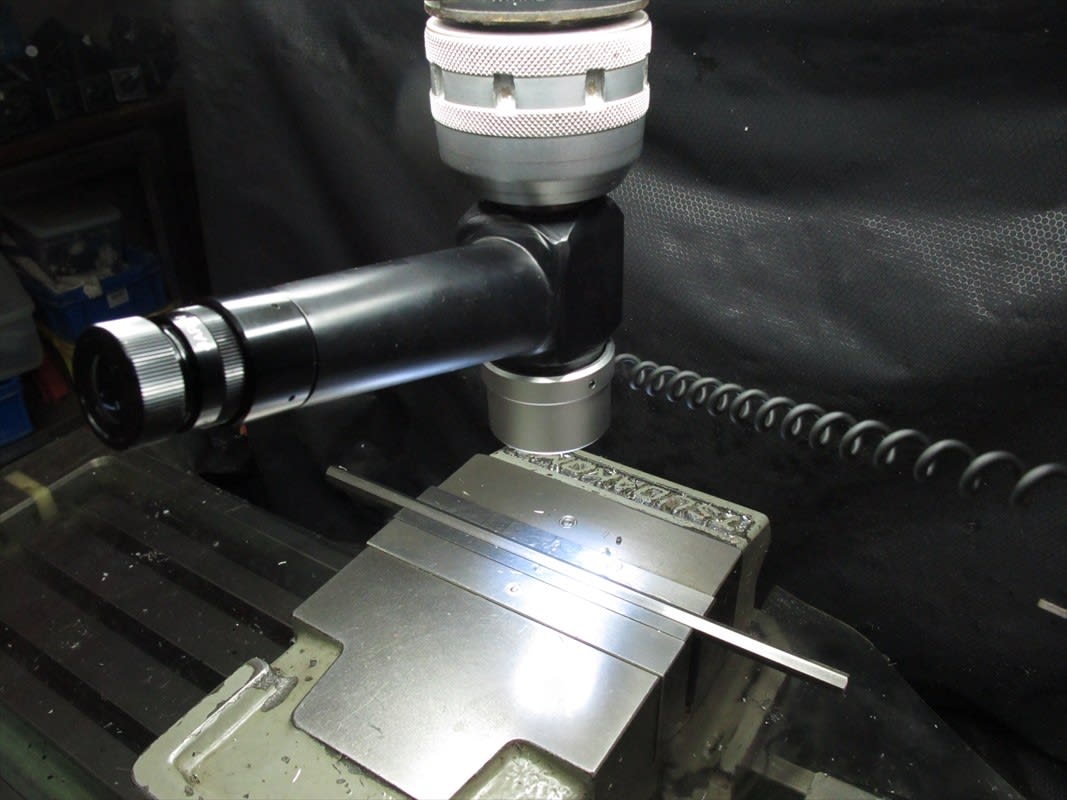

とりあえず段違いにしてつなごうと考え、見た目だけでもきっちりしたくて、またフライス盤で削りました。

隙間とか、斜めってるとか反ってるとかがどうも我慢ならないので、現物合わせでミリミリ削ってやりました。

こうなったらもう何が目的なのか自分でも分かりません。

キッチンのリフォームという規模の大きな作業なのに、木を継ぐときの木と木の隙間が気になるって、これってどうなのよって思ってしまうのですが

そのときはそんな余裕もなく、ひたすらブルーな気持ちを晴らす最善策が何かを求め、迷走してしまっています。

材料が足りずにブルーになったのを何とか自分なりにごまかせました。

このへんのことも、「まっ、いいやん」と言える人がうらやましい。

シンクの裏側で見えないし構造的にも何ら問題ないところですが、気になる性格には気になるのです。

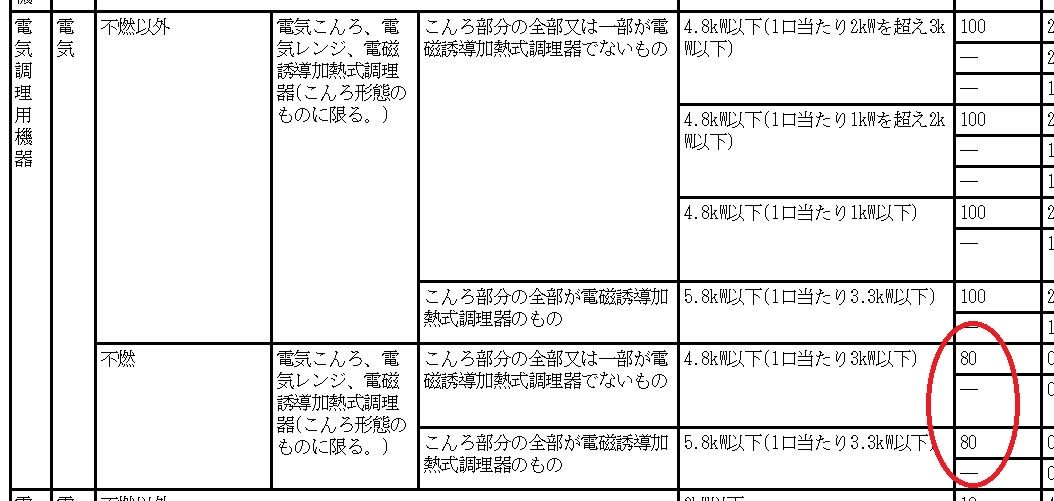

で、コンセントの話ですが、

古い家の台所よくある話で炊飯器でご飯炊いているときに電子レンジを遣ったらブレーカーが落ちたとか、ホットプレートで焼き肉してるときに

ポットでお湯を沸かしたら落ちたとか、キッチンって特に電気の食う器具を多く使うので単独のコンセントはあったに越したことはありません。

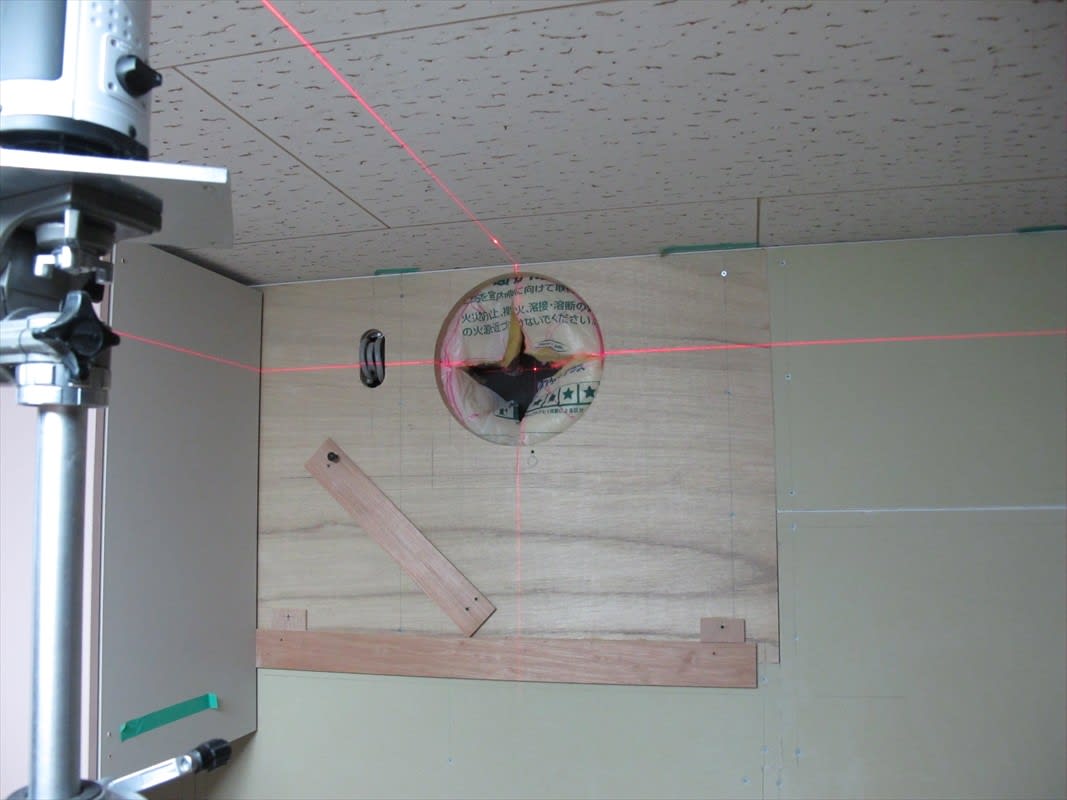

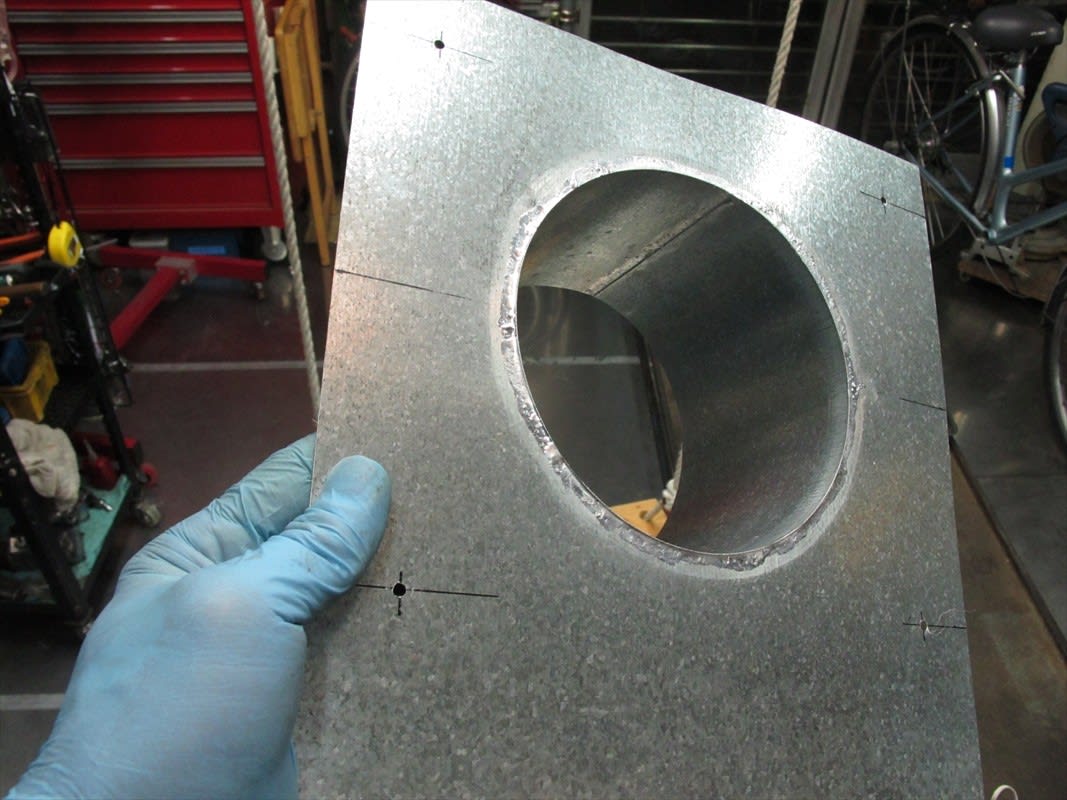

嵩上げした台座部にもコンセントを付けてやろうとしていて今回はその仕込みについてです。

ニスが乾いたので台座部の組み立です。

夜、会社から帰ってからの作業になるので大きい音のする丸ノコでの切断が出来なかったり、塗装の乾き待ちの間は作業が進まないので歯がゆくなります。

かと言って休みの日はのんびり寝ていたり、マッタリしているので、身勝手なものです。

コンセントを付けるためには配線を這わさなければなりませんが、キッチンユニットには底板が貼ってあるので設置前に入線しておくか、設置後に

入線できるようにしておかなければなりません。

最初に作ろうとした台座部は先に作るので電線も容易に仕込めますが、ユニットごとに台座を作る方法だとそれができません。

VVF線を地べたを這わして配線しているのを見ると結構ゲンナリするものです。

ましてキッチンユニットを設置しながら配線を這わすなんてしたら配線がクネクネしたりして見た目も作業自体も全然スマートじゃあないです。

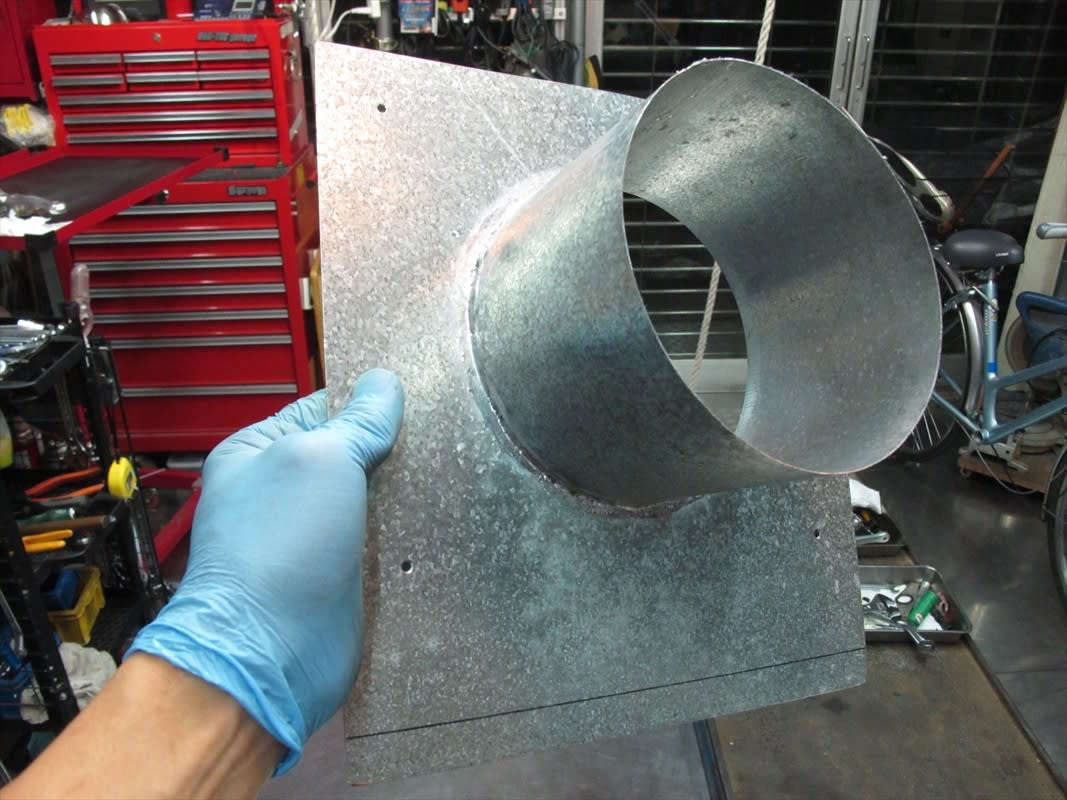

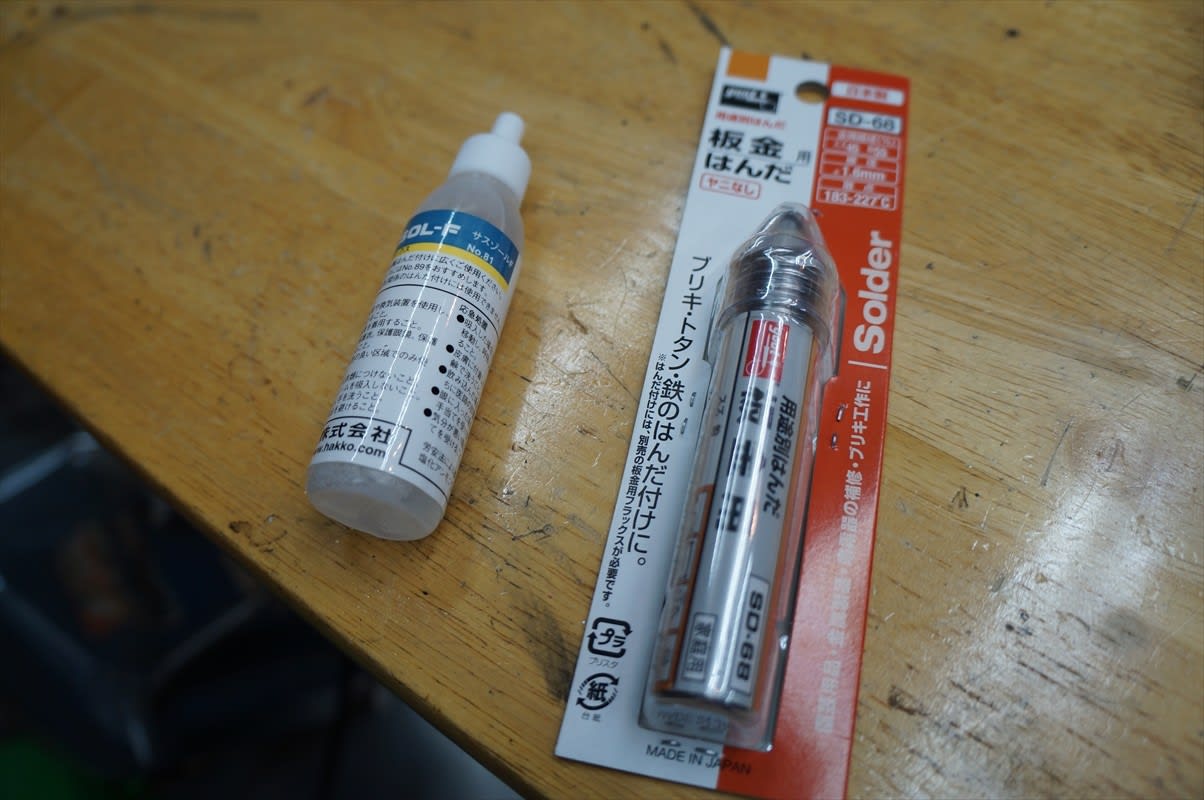

なのでユニットを合体したあとで入線できるように各ユニットで電線管を仕込んでおくことにしました。

次のコンセントへの渡り配線のための穴。

あまり急に曲げると電線が入っていかないので斜めにトンネルをあけてます。

たぶん通るはずですが、通らなかったら泣きます。

30年位前に買ったワイヤーツイスター。通線したときにPF管が引っこ抜けないようにワイヤリングするのに使いました。

当時、(バイクの)レーサーのグリップとかブレーキのボルトとかはみんなこの工具を使ってワイヤリングしてあって、それがすごくレーシーに見えてむっちゃカッコいいものでした。

ステンレスのワイヤをペンチで挟んでクルクルまわしてもおんなじことですが、これで引っ張ってツイストさせるその作業が何か「ツー」っぽくてワクワクさせられました。

当時は中国製とかはなくて、たぶん台湾製だったと思います。当時乗っていたホンダのCB-Fのミーティングのイベントでタダみたいな安価で買った記憶があります。

たまに使いますが便利なツールです。

左端の食洗器のユニットの裏から出た電線がシンク下を通ってL字のユニットを抜けてレンジの下までPF管がつながるように仕込みました。

バラバラのまま作業してると気持ちが萎えるので、ちょっと並べてみました。

次は壁にキッチンパネルを貼る作業です。

扱ったことのない材料なので勝手が分からず、材料の調達と併せて作業の情報集めからです。

ではまた