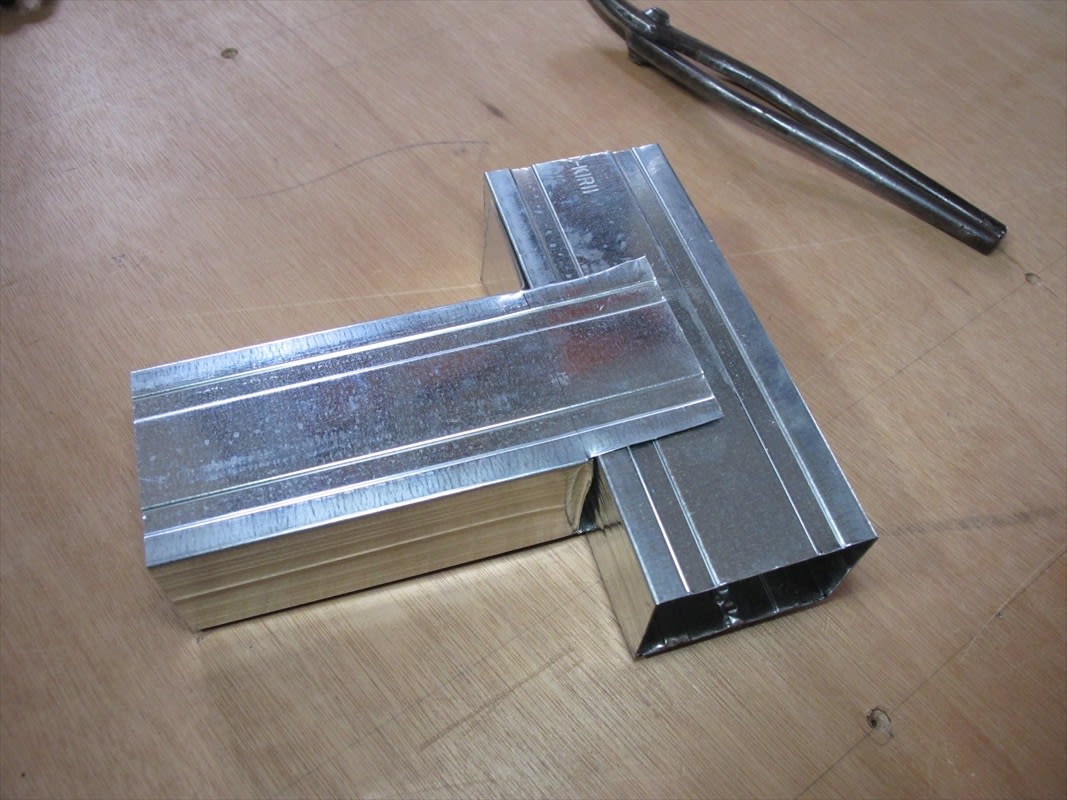

キッチンユニット周りの壁をキッチンパネルで仕上げるためカットを行ったのが前回までのお話。

扱ったことのない材料なので切るのもヒヤヒヤ、緊張しながらの作業でした。

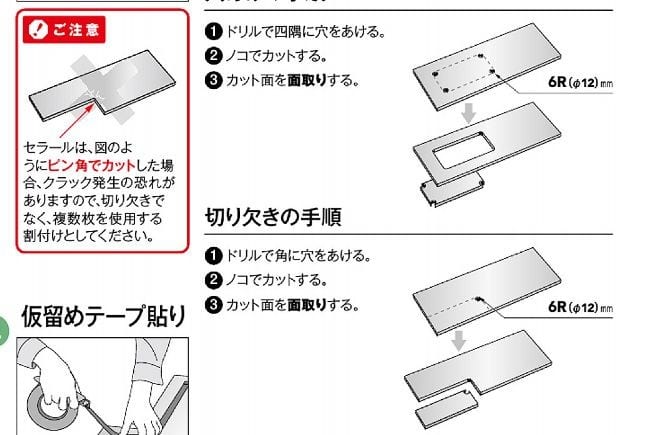

キッチンパネルの貼り付けですが、施工説明書に具体的に書かれていて、貼り付けは接着剤と両面テープを使って貼りなさいとなっていました。

両面テープは専用のもので接着剤が乾くまでの仮留めの役目をし、その貼り方も周囲30mmをあけて仮留めテープを貼り、中央には格子を描くように

貼るように指示され、使用量もキッチンパネル一枚で一巻となっていました。

接着剤も専用のものを用い塗布パターンも例として書かれていて、塗布量も高さが4mmで3×8サイズで一本を使えと具体的に書かれてあり、

接着剤のノズルのカットは一目盛目が目安となっていました。

ボンドに関してはシリコンシーラントでも貼れると聞いたことがあり、実際の現場では職人さんの経験でそういった材料で施工しているのも普通に

あるのかもしれません。

ネットで検索しても今の検索ランクの上位は殆どが広告で、その次が広告収入を狙ったハウツーサイト。これが曲者で個人がDIYでやってそうな

文章ですが写真はプロが用意したようなクオリティの高い写真が合間にさしこんであって、それでもって具体性のない内容やメーカーの説明書を

丸写ししたような内容ばかり。

昔のような実際の作業をした個人のHPも皆無に近く、素人のDIYブログもほんの少し。

そういった状況なのでこんな施工説明書は正しい作業をするうえでありがたい存在に思えます。

引用:М工法 セラール・アイカメタル不燃 施工ガイド+納まり図 http://www.aica.co.jp/pdf/products/guide/02Mkoho.pdf アイカ工業

施工説明書に従って両面テープ貼り。

両面テープの粘着性がどんなものかと試しに剥がしたら、すごくネチャっとてノリ残りが多く、これは一旦貼ったら剥がせないなあと感じました。

突きつけた方が見栄えもすっきりして良いかと思ったのですが施工説明書には突きつけ施工は出来なくて3mm以上の目地を取るようにと書かれてありました。

湿気を含みやすい素材らしく膨張したときの逃げを残しておくためなのかもしれません。

目地をきれいに付けるのに接着剤だけなら壁に貼ってから微調整も可能に思えましたが強力な両面テープがあるので一発必中な気がしました。

なので下側に貼った合板の他に窓側の壁に3mmのアクリル片を貼っおき、それに突き当てるように位置決めして目地を付けるようにしました。

その後、両面テープを貼って接着剤を塗布した状況での貼り付けを想像しましたが、接着剤や両面テープが壁に付かないようにするためには合板に乗せる際に

パネルを少し手前に傾けて裏側を浮かしておかなければなりません。

でも寝かしすぎると窓枠と干渉するためなかなか難しく、本番でまごつかないようにとら母(嫁)と貼る練習を何度もとやりました。

接着剤は他のメーカーからも出ていて製造元も辿れば同じなのかもしれませんが、値段もほんの少し割高なだけでしたので、メーカー指定のものを

使いました。

施工説明書には接着剤を塗布してから10分以内に貼るようになっていたのですが、接着剤が体に付着しない様に気を付けながら両面テープの剥離紙を

剥がしていたら思いのほか手間取ってしまい少し焦りました。

そのことがあってから両面テープを貼ったら角の部分の剥離紙を少し剥がしておくことにしました。

両面テープ以外のところを押すとパネルがへこんで接着剤が浮いてしまう「泣き別れ」が起きるということで、とら母にでも分かるように表面に

マスキングテープで目印を貼っておきました。

かなり緊張しながらも何とか無事貼ることができ、二人してガッツポーズしました。

初めてのキッチンパネル貼りはこんな感じでの作業でした。

二枚目のキッチンパネルの貼り付けですが、切断はアクリルカッターや手引きノコでは面倒でミスりそうなのでチップソーでカットすることにしました。

電動のこぎりは回転方向の関係で裏側から切る(刃が表側から裏側に抜けることで表面に剥離割れ(貝殻割れ)を防ぐ)ため、表側でカット面をけがくと

裏表逆になるのでミスを誘発します。

幼なじみはそんな理由から表側から切ってるらしく、切り口は大丈夫と聞いても問題は特にないと言っていました。たぶん切れが悪い刃を使わない

ヤツだから大丈夫なんだと思います。

そういった当たり前のことをケアしない人が現場で作業すると切り口が汚いことになってしまうんだと思います。ジョイナーはそんな切り口の悪さも

隠してくれるので施主は気付くこともなくいれるんだと思います。

養生テープはノコを引いたときにの傷防止です。独特な臭いとけっこうな粉塵がたちましたが楽に切ることができました。

まとめてカットしたかったので窓周りの細々したモノをまとめてカットしましたが、おかげで素材の感触も少し分かってきました。

キッチントップが窓の下端よりも高いため、新しく窓枠を作ってそこにキッチンパネルを貼ります。

ここでも位置合わせしやすいように下端に基準の合板を貼っておいてパネルの採寸、カットを行いました。

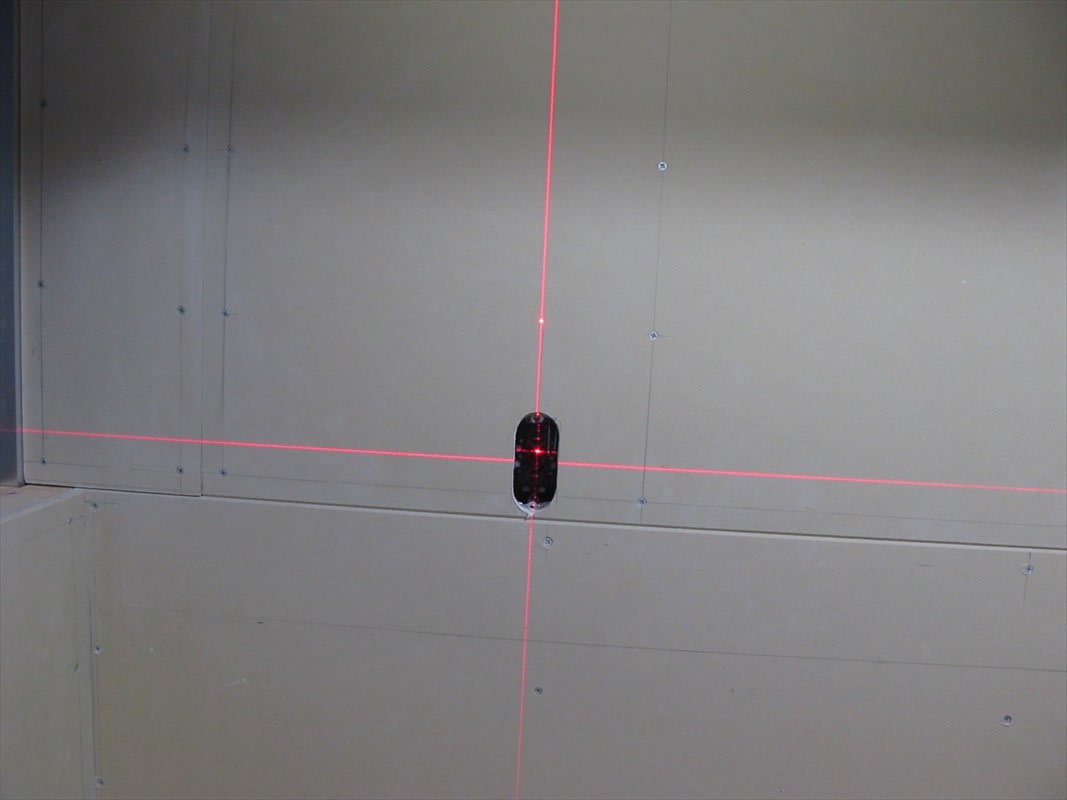

L字のキッチンユニットのコーナー部なので電子レンジや電気ケトルを置く予定なので複数のコンセントが付きます。

大きさもあまりないのでキッチンパネルを仮固定してから下地と同時に基準の穴を貫通させておいて、キッチンパネルだけを先に抜いておいて、

その後キッチンパネルを外してから合板と石膏ボードの二枚重ねの下地を抜きました。

キッチンパネルと下地との開口の不一致を気遣いしないでいいので精神的に楽です。

一枚目の貼り付けと同様、右端にアクリル板の目地スペーサを貼っておいてから壁に貼り付けました。

吊戸棚のある壁は下地が合板のため、施工説明書に従ってプライマーを塗布することにしました。

無くても大丈夫と言う話も聞いたのですが、「素人は下手に真似せず基本に従う」それが私の信条です。

でもこのプライマーが曲者。入手性が非常に悪いです。

大手のホームセンターでもキッチンパネルは売っていてもプライマーは扱っておらず取り寄せ商品扱い。価格は1500円ほどなのですが

荷姿が2缶入りで、2缶プラス取り寄せ送料が掛かります。

関東のネット材料屋さんなら1缶でも売ってくれるのですがメーカー直送で配送エリアが関東のみ。問い合わせると割高な送料が掛かるけど

配送は可能と返事がきました。

1缶で何枚もパネルが貼れるほどの量なにに普通の値段で1缶だけ買うの事が出来ません。

代用品が何かあるのかもしれませんが知識も情報もないため、プライマーよりも高い送料を払って関東の材料屋さんから入手しました。

ウレタン樹脂系と書かれていますが、中身は不明。

刷毛塗するとすぐに粘性が上がり刷毛が固まるような感じになります。刷毛の手入れについて聞くとウレタンシンナーと言われましたが、固まった刷毛を

手入れできる状態ではなかったので使い捨てにしました。

独特な臭気で、しいていえばスプレー糊みたいな感じがしました。

乾燥後はタックもなくサラリとしています。

他のプライマーのように養生期間とか塗布完了までの時間指定もなく、シリコンシーラント用のプライマーみたいに一日で使い切れということも

書かれておらず今の気温なら4時間ほどの乾燥で大丈夫と言われ、埃などが付着するので翌日までに塗ってくださいとのことでした。

(合板の下端と左端、色が濃いくなっているところが塗布した面)

位置基準の合板の設置とレーザー墨出しを使ったコンセント開口位置のマーキングと、一連の作業も慣れてきました。

窓周りと両端がまだですが主だったキッチンパネルを貼ることができました。

キッチンパネルを貼る間、キッチンユニットや吊戸棚が邪魔になっていたので、取り付けられる吊戸棚から順次取り付けて作業スペースを確保しました。

何度この重い電動昇降吊戸棚を上げ下げしたことか。リフターがあったので一人でも出来ましたが、他人と作業したら絶対に嫌がれただろうと思います。

吊戸棚が付かないと下側のキッチンユニットの設置ができないという玉突き作業。

先に進めたいと思っても慣れない作業をこなさないと他に進めないのは精神的につらいです。でも逆に一つ解決すると次に進めるのでこんな瞬間は

少し気持ちも晴れてモチベーションが上がります。

キッチンユニットの両サイドは床から天井まで一枚のキッチンパネルを貼らないとならず、大きいため扱うのも大変になります。

上側に貼ったキッチンパネルと下側に貼ったキッチンパネルに均等に目地を付けるためにレーザーできっちり墨出しして基準となる板を貼ります。

床側もフローリングの仕上がり面から5mmほど浮かせるようにアルミ板を敷板として置きました。

キッチンパネルが長いとうねってしまい、下と上を基準に合わせて貼ると途中が浮いて貼られてしまいます。写真にはありませんが上と下を繋ぐように

合板を取り付けて下側から順に接着させていきました。

シリコンシーラントによる目地打ちですが素人でもできますが、上手い人との違いは手早さもありますが使用量も違うなと思ます。

上手い人は無駄なくコーキングガンで塗布しておいてサ~っと一発で仕上げます。

私のような素人がやるとムラになった所にコーキングを詰めなおしてまたヘラで均す。それの繰り返してなんとか見栄えのいい目地が打てます。

無駄駄になったコーキングがその差なんだと思いました。

他人の家にいったときなどにトイレや壁のクロスのコーキングの見るようにしているのですが、どれだけの人が自分の家のコーキングを気に

されているのでしょうか。

手間と時間が掛かりましたが何とか窓周り以外のキッチンパネルの貼り付けが終わり、邪魔だった吊戸棚を付けることができました。

玉突き作業の次は下側のキッチンユニットの設置になります。

続きはまたこんど。

ではまた