先日の鬼滅の刃の"禰豆子の箱"に次いで今度は単行本を仕舞う本棚を作る話です。

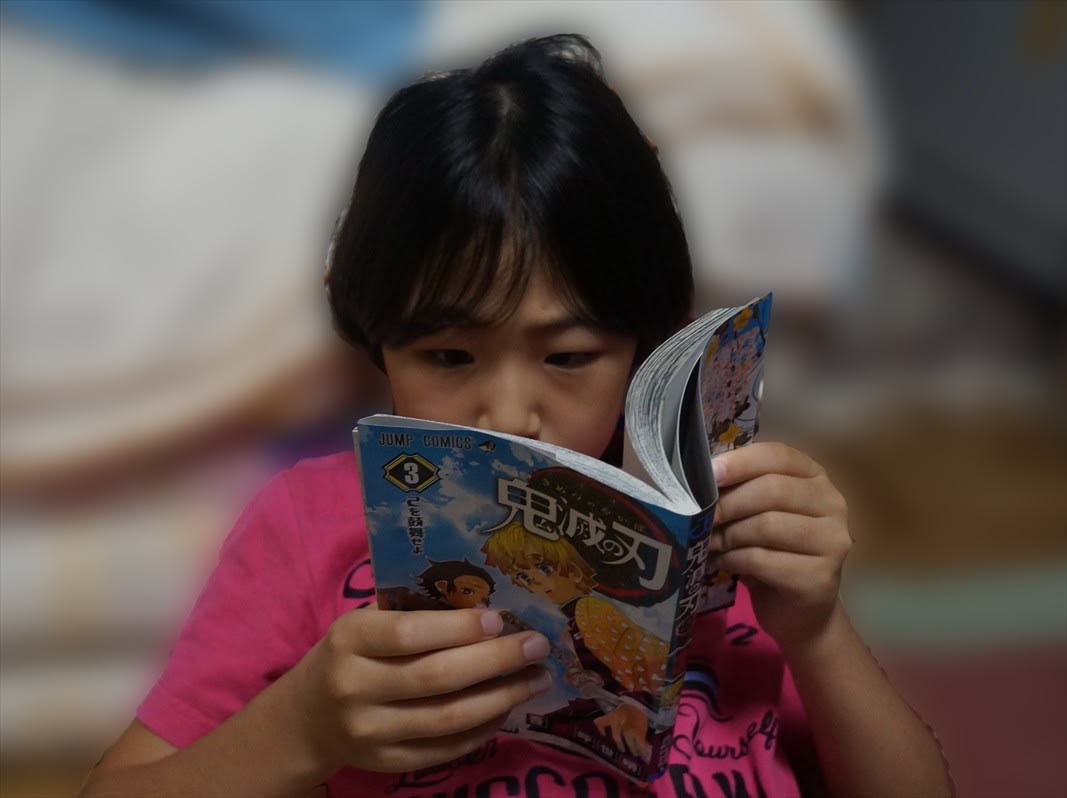

Amazonプライムビデオを見てえらく気に入った娘。単行本の話をしたら読みたいと言うので1巻を買ってあげました。

そんなに読まないと思っていたらこれもまた気に入って続きを読みたいというので2巻を買うことにしたのですが、親から漫画なんて

買ってもらったことが無い私にはこんな場合、親として何も考えずに買い与えて良いのか少し悩みました。

安易に買い与えて、買ってもらえることが当たり前に思う子になってしまわないか。我慢することが出来なくなるんじゃないか・・・、

そんなことを考えてしまったわけです。皆さんはどうされてるのでしょうか。

遅くして生まれた子供なので世間でいえば子よりも孫に近い年齢差。

そういうこともあってか自分でも時折、爺さん的な接しかたをしているんじゃないかと思ったりすることがあります。

何かしてやりたいし、喜ぶ顔を見てると嬉しいし・・・・。

2巻目は1週間空けることにして、翌週末に2巻と3巻を買って2巻だけ渡すことにしました。

1週間に1冊。そんな感じで我慢と楽しみを知って貰おうという考えです。いや、でした。

何故「でした」かと言うと、買い物から帰ってきて2巻だけ渡すつもりだったはずが、とら母(嫁)が3巻も見せてしまって計画は空振りに終わりました。

4巻はまた1週間後の楽しみにして次の週末買いに行くことにしました。

週末に買いに行くことのもう一つの理由は、コロナ禍で出かけることが無くなり家にこもりがちの生活が続き、何か少しでも楽しみな

明日(来週、未来・・・etc.)があった方が良いと思ったからでした。

読むスピードも早くて、楽しそうに読んでいるのを見てると4巻を買う頃にはまとめて3巻買ってしまったりと、こちらも緩くなってしまってました。

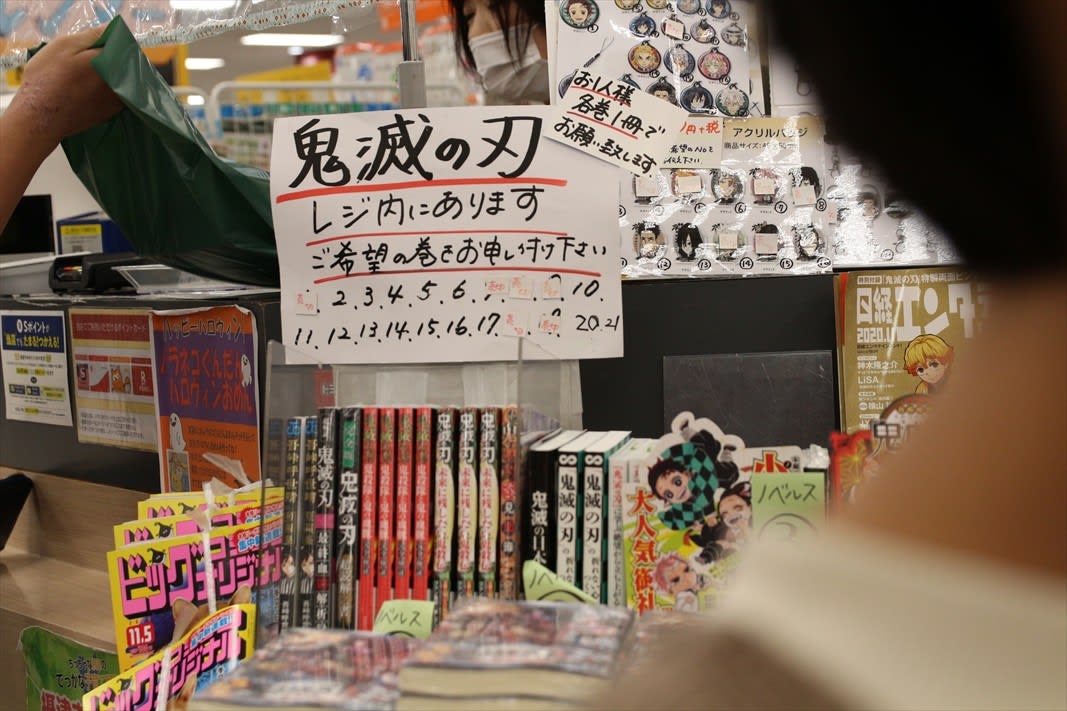

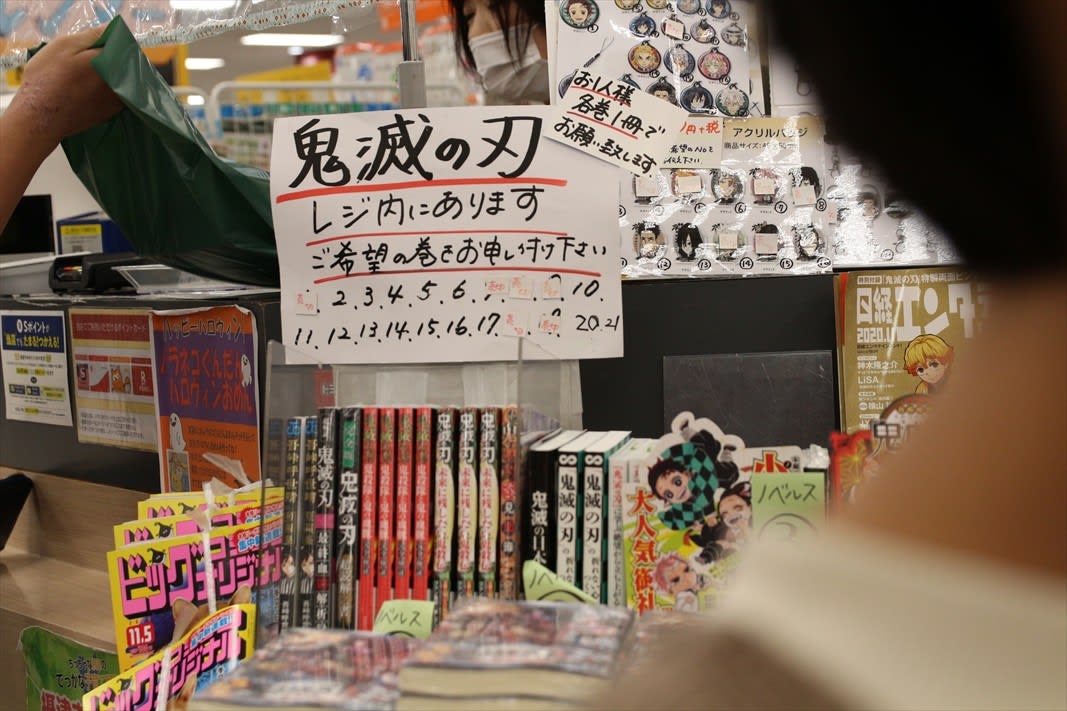

その頃はまだ映画「無限列車編」の公開が先だったので売り切れも無く、欲しい巻を自由に買えたのですが、公開が近づくと映画の内容に

触れる8巻辺りが売り切れとなり、次第に入手出来ない巻が出始めて、探すこちらもあちこち本屋を駆けずったり電話したりと大変になってきました。

大きな書店は軒並み売り切れだったので隣町の商店街の本屋に行ったして、最後の方は有れば全部買っておくみたいな感じになってしまいました。

18巻は相変わらず売り切れでしたがそれ以外は買えました。予定外に本が揃ったので今度は単行本を置いておく場所をどうしようかという話になりました。

コーナンで手ごろな大きさの本棚を探してみたものの、これと言ったものがなく、こういう場合はニトリか?みたいな話になったのですが、

取りあえず百均で単行本が入るケースを買って帰り、そこに片付けるように言いました。

ニトリに行っても気に入ったものがある保証はなく、そんじゃあ簡単な本棚を作ろうかとふと思いました。

ただ、前回の"禰豆子の箱"は完成まで1ヶ月ほど掛ってしまったので、今回は私の課題である"のんびり工作"を見直し出来るだけ早く作り上げようと

思い、材料は手持ちのものを使い、あまり細かなことを気にしないように作ることにしました。

材料は今リフォームしている部屋の出入り口に使っていた戸枠の集成材を使うことにしました。

単行本は現在22巻まで出ていて、予想では23巻で終わるとのことだったので23巻と予備に1冊分。 あまりビチビチにすると

本を出し入れするのに、やり難いだろうし本も傷む・・・・そんなことを考えながら材料取りを行いました。

戸枠として無塗装で使っていたのでシミや傷があったので軽くサンディングしました。

新しく本棚に生まれ変わるので傷の場所を見ながら、どこを表面にするか、どこを見えない場所に使うかなんて考えながら磨きました。

箱を作るときにカット面の垂直が出てないと合わせ目が合わず、全くもって幸せではありません。

古い丸ノコに加え技量もないせいか、ピッタリ直角が出て"幸せ~"って思うこともあまりなく、スライド丸ノコがやっぱり欲しいと思います。

仕方が無いのでまたフライスで削りました。

粉まみれになる工作機械を見てサイクロン式の掃除機が必要だなあとこの時思いました。

工作仲間のkagayakiさんは早くからサイクロン集塵機を自作されてて、これまでも色々と見せてもらいました。

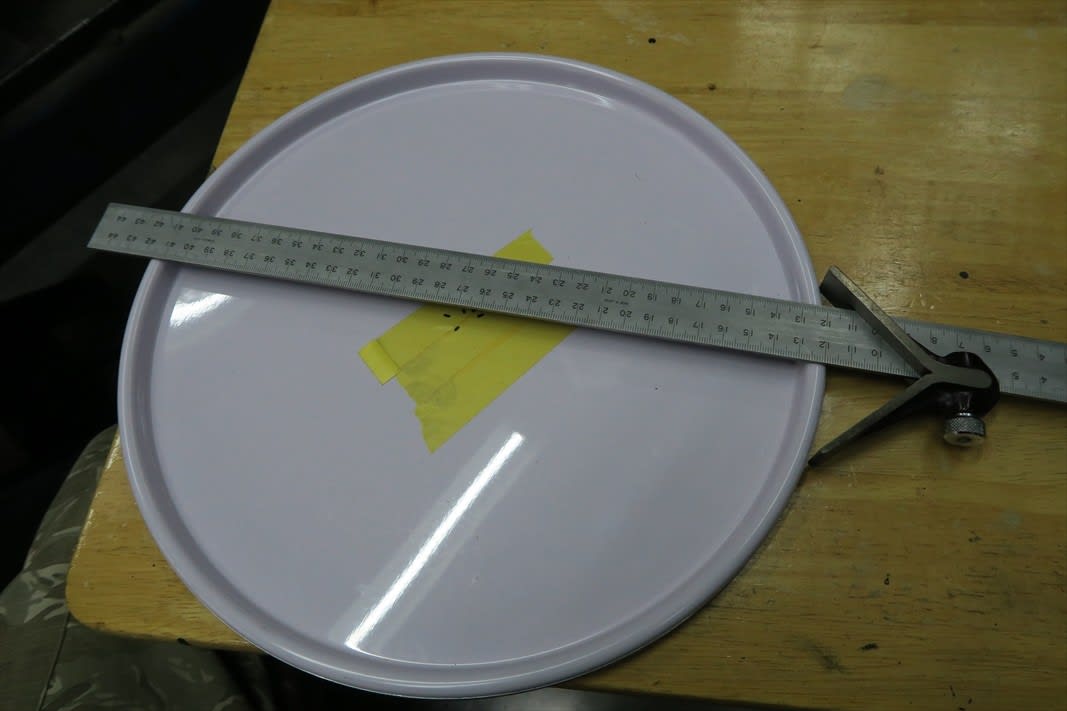

ボチボチ自分もガレージ用に作ろうかと考え、買っておいたAmazonで3000円程で売っているサイクロン分離機を引っ張り出して組み始めました。

カットと組み立てネジの下穴まであけたので、後は組むだけで完成です。

でも無塗装だと手垢が付いたりしてよろしくないので色を塗ることにしました。

木材なのでやっぱりニス仕上げにしました。

お気に入りのオールナット色です。

組み立てから塗ることもできますが、ニスはムラが出やすく、こういった小さなものをハケ塗りすると仕上がりがよろしくないので

板の状態で塗ってます。

禰豆子の箱を塗った着色ニスの残りを使ったので耐久性がないので、本を納める内部と天板はラッカークリアで仕上げてます。

やっぱりこういったものはウレタンが入ったニスの方がいい気がします。でもハケ塗りでツヤツヤにするのは大変なのでスプレータイプにするか

ラッカークリアがいいように思えます。

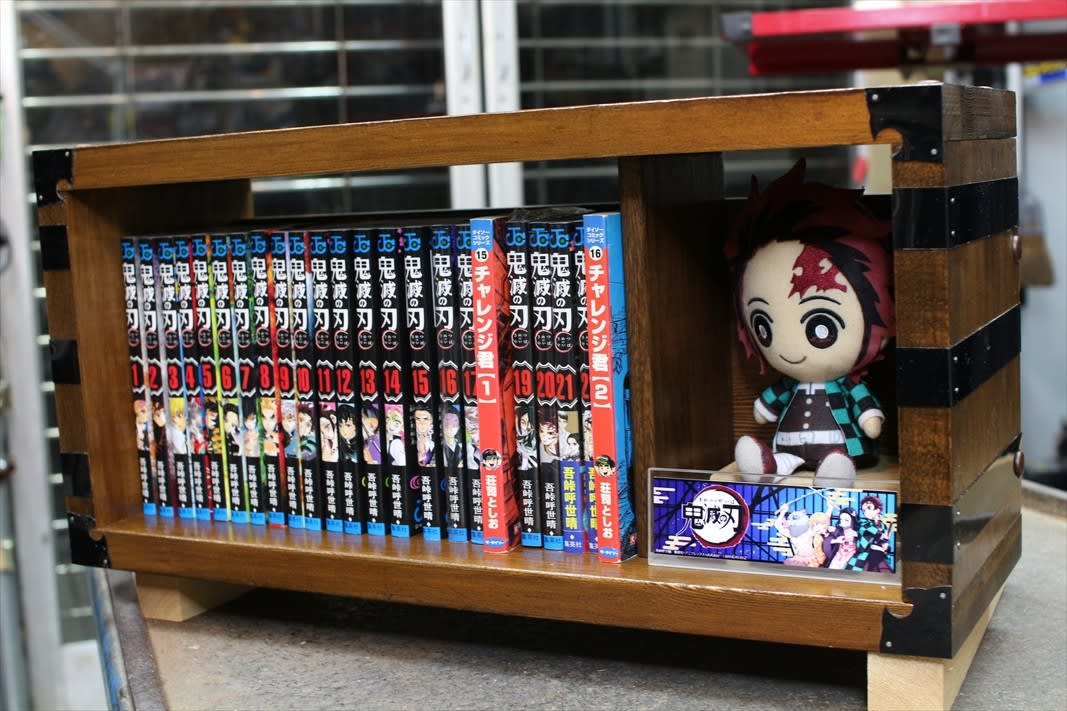

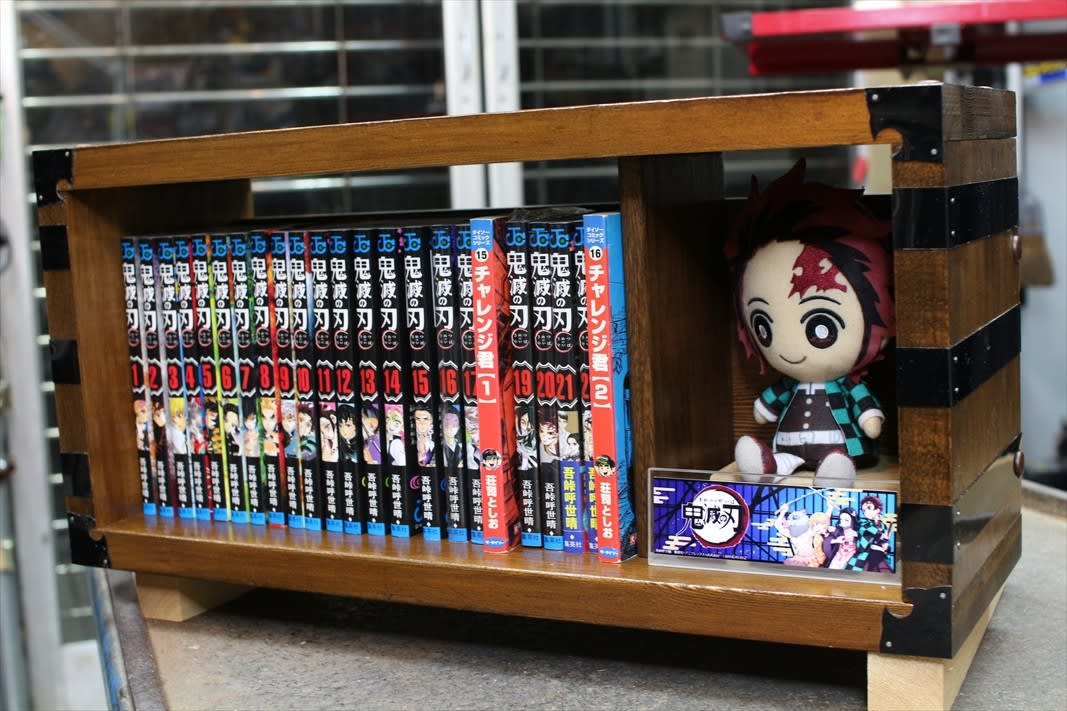

本棚の幅は単行本23巻+αでよかったのですが、「鬼滅の刃」専用本棚なので少しアレンジしたいなあと作りながら考えました。。

単行本と鬼滅グッズの組み合わせ。

缶バッチを貼ってみる・・・みたいな。

そんなときに炭治郎のぬいぐるみが有ることを思い出しました。

禰豆子の箱ができるまで、娘は炭治郎と禰豆子のぬいぐるみを夜になると一緒に並べていました。

でも禰豆子の箱が出来てからは禰豆子は箱の中。

一人残った炭治郎のぬいぐるみ。これを本棚に一緒に入れるようにしてあげたら・・・。

仕切り板は手持ちの桐材で急きょ作りました。余っていた材料なので大きさも足りませんが、仕切り板としては丁度良いくらいの大きさでした。

仕切り板の固定方法ですが、単行本23冊+αと決めたのですが、それも自分で決めた予想値。

ひょっとして後で仕切り板の位置を変えるかもしれない。

天面と底面から木ネジで留めたら、仕切り板の位置を変えたら残ったネジ穴が目立って不細工になる。

工作で一番よくないのは不細工なこと。

そんなこんなを考えて仕切り板の固定は仕切り板自身にピンを立てて挟み込んで固定することにしました。

ピンはステンレスの細クギ。縦に打つと挟み込んだ時にめり込んでしまったので斜め打ちしました。

斜めに打ち込んでからカットし、直角に起こしなおして先端を尖らしてます。

組み立ててから飛び出したところをカンナ掛けしたりヤスリで修正するのですが、先にニスで着色しているのでそれができません。

なのでピッチリ組みあがるように添木して下穴をあけて、コースレッドで固定しました。

今回は親子で作る工作ではなく、親が作る工作。

時折、娘が覗きに来ます。

来てはそのあたりにある気になるものを手に取って絡んできます。

作業中は私が割と厳しいことを言うのと、自分でも色を塗ったことがあるので、触るときは気を遣って「触って大丈夫?」って聞いてきます。

いろんな表情をして和ませてくれます。

彼女なりに自分のために一人作業している私に気を遣っているんだと思います。

仕切り板が斜めに付いたらもうお終いです。

仕切り板がずれないようにこちらも添木して天板を取り付けました。

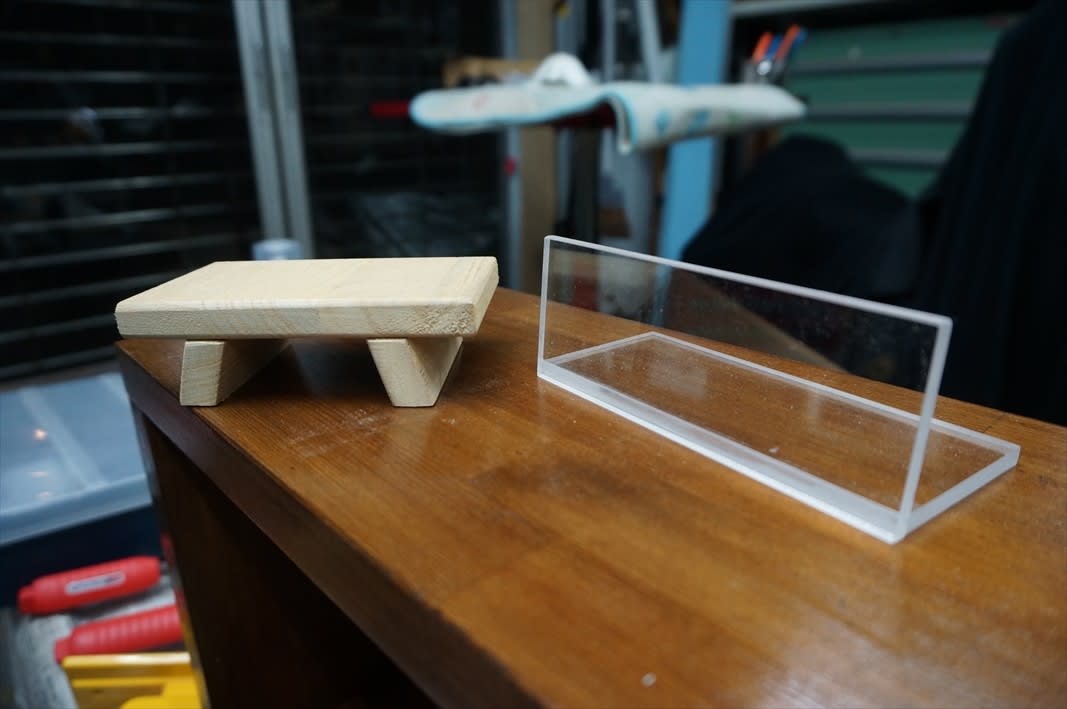

様子を見ていた娘が「炭治郎のイスがいるね」って言いました。

ぬいぐるみを置くときにイスに座らせたいみたいでした。

急遽イスの製作です。

材料は禰豆子の箱で使った桐材の残り。

単純なイスですが単調すぎないように脚に角度をつけることにしました。

こんな感じかなあ・・・なんて考えながら即興で作りました。

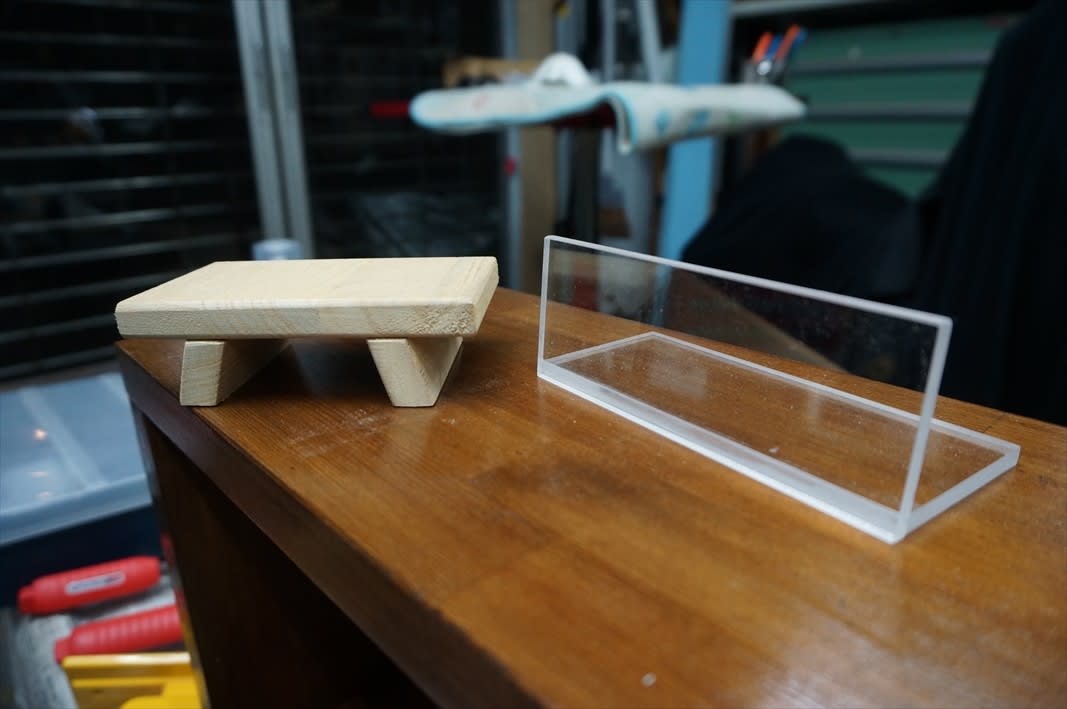

鬼滅の刃の単行本専用の本棚なので、それっぽい表示があったらなあ・・・・で、アクリル板をカット。

イスと表示スタンド。

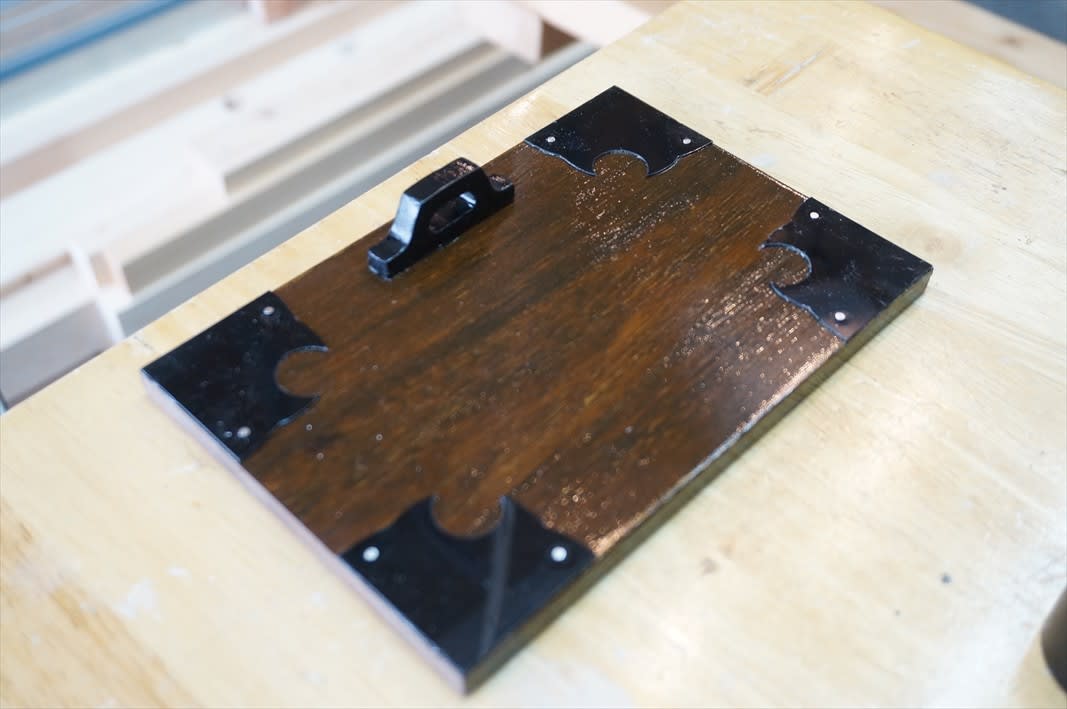

ここまで来たら調子づいて、もう少し凝った風にしたくなり、禰豆子の箱風にすることにしました。

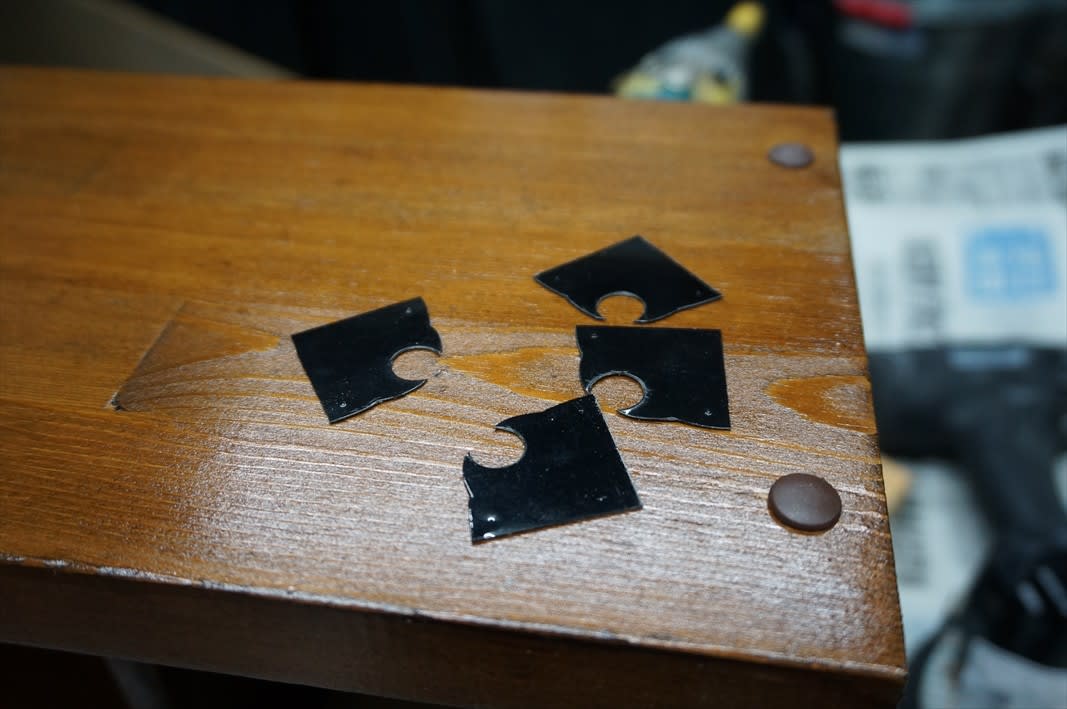

禰豆子の箱といえば、補強板や補強の帯。

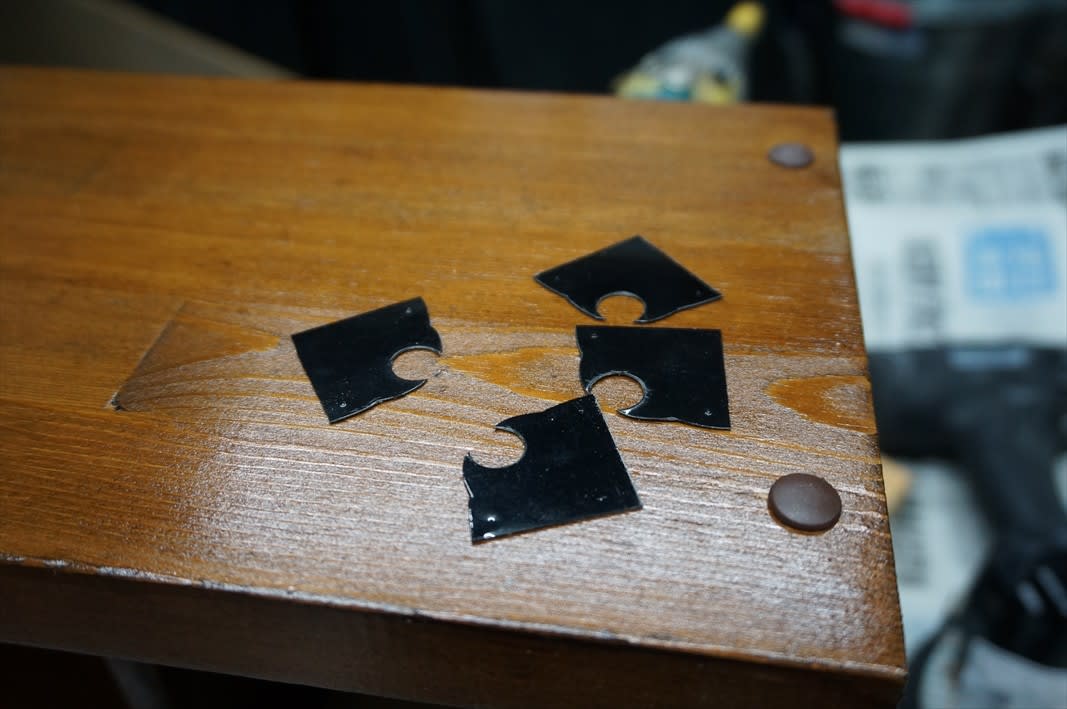

本棚の板の厚さに合わせて補強板の大きさを変更して塩ビ板で作りました。

側面の補強の帯も本棚の高さから幅と位置を出して付けました。

ちょうど裏板を留めるコースレッドと位置が被って、化粧キャップの穴を抜く位置決めが面倒でした。

補強板を留める鋲も禰豆子の箱と同様にステンレスの細クギ。

「もう出来た?」

そういって時折、覗きに来ます。

完成間近なのを見て

「お~。すごいねぇ」

そう言ってくれました。

「もう少し。今、接着剤を乾かしているところ」

補強の帯の接着剤が乾いたので養生を取り去って完成です。

適当に見つけた鬼滅の刃の絵を印刷してアクリルスタンドに貼ってます。

単行本を持ってこさせて並べさせました。

売り切れている18巻と発売前の23巻の代わりに私が昔ダイソーで見つけた「チャレンジ君」を入れました。

「チャレンジ君」は私が小学生の時に自転車が好きでその時、流行っていた自転車で日本一周する、漫画「サイクル野郎」の著者、荘司としお氏が書いた漫画で

国鉄時代に実際に催した「いい旅チャレンジ20,000km」を題材とした、鉄道旅のサスペンス風の少年漫画です。

当時ダイソーでは2巻までしか見つけれず、その後何十年も見つけれませんでした。

それが先日、北海道旅仲間の"じじぃ"からメールが来て「サイクル野郎」が全巻無料で見れるサイトを教えてくれて、そこに全5巻あることが分かって

びっくり。すごくうれしい情報でした。

マンガ図書館Z https://www.mangaz.com/

怪しいサイトではないです。著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスです。

"禰豆子の箱"とコラボしてみました。

11月の連休の某日。

いったい何日掛ったのかのわからなかったので写真のExif情報を見たら3日間で作ったことになってました。

もっと掛かったように思えたので3日は間違いかなと思い何度も調べなおしました。

複数のデジカメで撮っていたので、どれか日付設定が狂ってたのかと思ったのですが、頑張って3日で作りました。

売り切れだった18巻も買えて残るは23巻、それと映画「無限列車編」を見ること。

ではまた。