町の電気屋さんだった我が家。ガレージはその店舗部分を使わせてもらっています。親父とおふくろに感謝。

店舗だった入り口は吊り戸式の両開き(両引き分け戸)の自動扉でしたが、親父が亡くなり店をたたみガレージになってしばらくして故障し、

モーターギアを外して手動で開け閉めして使ってきました。

手動でも特段支障はなかったものの、やがて吊り戸の滑車が摩耗し開閉時に外れるようになってしまいました。

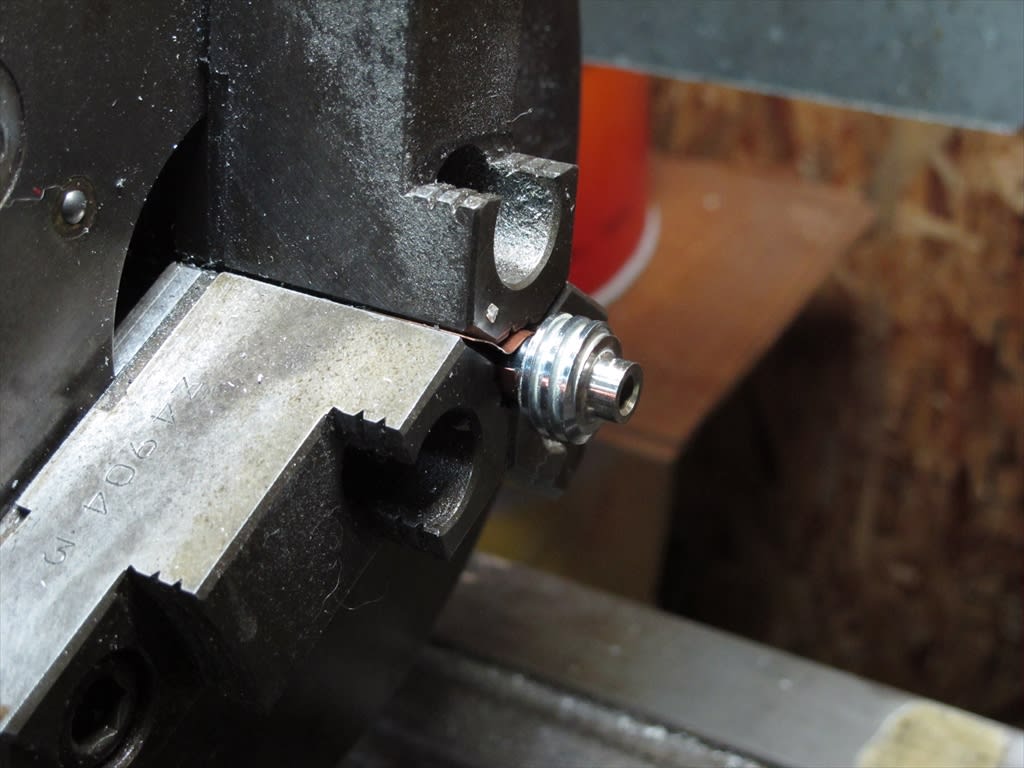

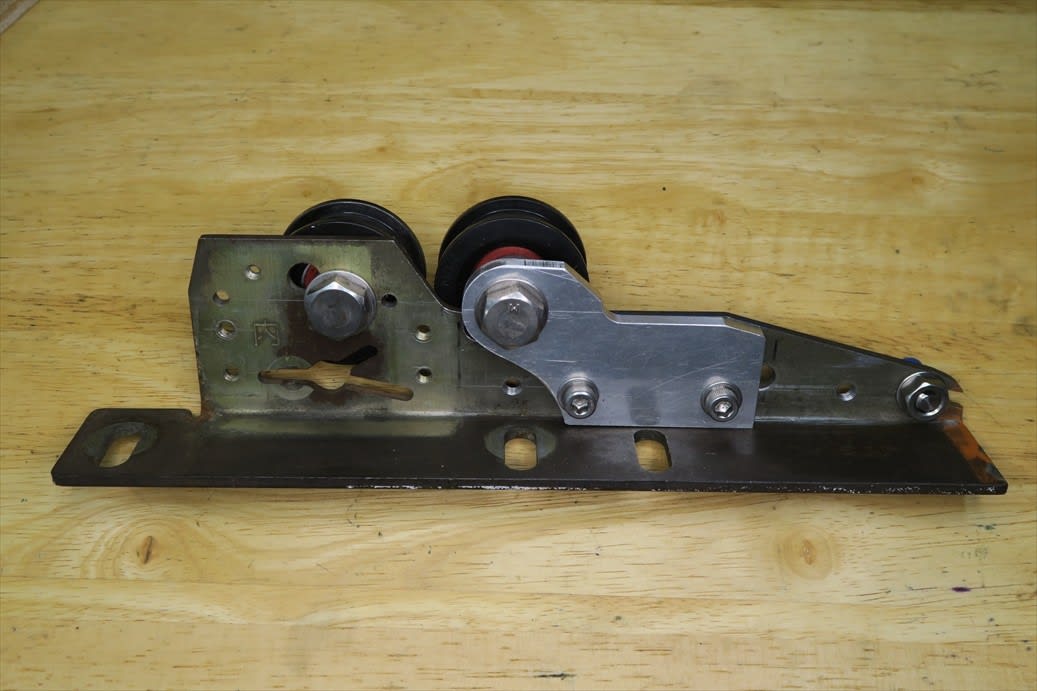

吊り金具部分。

滑車は2種類あって、上のボルトで固定されている滑車が吊り用。

下のボルトは浮き上がり防止用の小さな滑車を固定するためのもの。

普段、ガレージからの出入りはしないので、だましだましでも使えてきたのですが、それとて目の上のコブのような存在。

友達が来たときなど、開閉に気を遣わすので直すことにしました。

吊り用の滑車は脱落防止のためにツバ付き滑車でしたがツバが無くなるほど擦り減っていて、直径方向も摩耗していて戸が下がって地面を引き摺っていました。

部品があれば交換するだけですが、メーカーも分かりませんし40年以上前のものなので部品の入手性も期待薄。

それにサッシの滑車部品って意外と高いので探すのは止めにして代用品を探すか自分で作ることにしました。

ただ滑車は摩耗し正確なサイズは不明。

ミスミやモノタロウで代用品を探すも当然良い感じのモノは見つからず、あきらめて作ることにして樹脂ロッド( ポリアセタール)とベアリングを購入。

ですが、いざ作ろうと思ったらベアリングを仕込むための座ぐりや滑車の溝を掘ったりするのを考えるとテンション上がらず放置プレイ。

しばらくして思い直しミスミで直径が近そうなのをダメ元で2個買って、様子見することにしました。

見つけたの滑車は鍋屋バイテックの「NEW エンプラ・フランジアイドラー VFF」というもの。

1個627円(税別)。ベアリング入りでこの値段は安いんじゃないかと思います。

直径は良いけど溝幅が少し広いのが悩みどころ。

取り付けるためにアルミでカラーを製作。

できるだけ手間(工数)をかけずに作ろうと長いキリで一気に穴あけ。

厚みの違うカラーを作りました。

下がってしまったドアを適切な位置に戻して、その上で新しい滑車の取り付け穴をあけなおし。もとに位置から1mmほど下側に穴位置がきました。

結構、気を使います。

サッシのレール幅よりも滑車の溝幅が広い点についてですが、扉のガタ付きが出やすいのがどうも気に入らなくて、どうしようかと悩みました。

「滑車の溝にさらに溝を掘って」なんて考えましたが肉厚がそこまでないので却下。

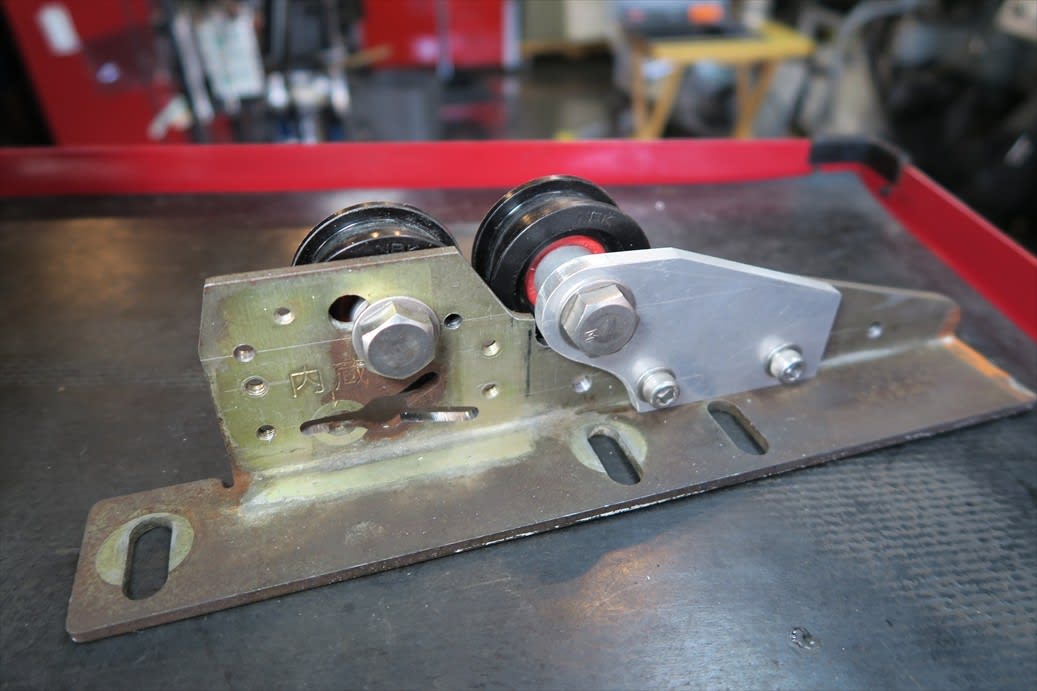

で、滑車を2個オフセットさせて並べることで溝幅を合わせることにしました。

扉がどれほどガタ付くか出るか分かりませんでしたが、吊り戸のガタ付きはあまり好きくないのでこだわってみました。

オフセット幅ですがレール幅+0.5mmになるようにカラーを作りましたが、あまりにシビアすぎて開け閉めに抵抗がでたので、改めて+1mmになるようにカラーを再製作しました。

手間かけないようにするはずが意外と手間かかってます。

モーターユニットのある右端は、メカを回避するために金具形状が他と異なり、そのままでは滑車は1個しか取り付けられないのでアルミ板でステーを作って

2個目の滑車を固定しました。

・・・・・このあたりからドツボにはまり始めました。

とりあえず基本的なところはクリア(したと思ってました)。

動きもスムース。

ですが戸を開閉してみたら、あちこちから何かに当たる音が聞こえてきました。

ボルトが当たるからとボルトの頭を削っては・・・・

様子を見て、干渉しないか確認。

イケたと思ったらドアの右端からまた何かに干渉する音が聞こえてくる。

もうやめてほしい・・・・

モーター部分に追加した滑車がぶつかってました。

新しくアルミ板を切り出して滑車の取り付け位置を変更しギリギリまで寄せてやりました。

きっとこれで大丈夫なはず・・・・。

組付けて動作確認・・・・

「ガツン」って音がしてドアが開き切らない。

まだ何かに干渉している。はぁ~

奥まって見えないので何がぶつかっているのか分かりにくい。

アルミ板がまだ干渉していたのでさらに削ってやりました。

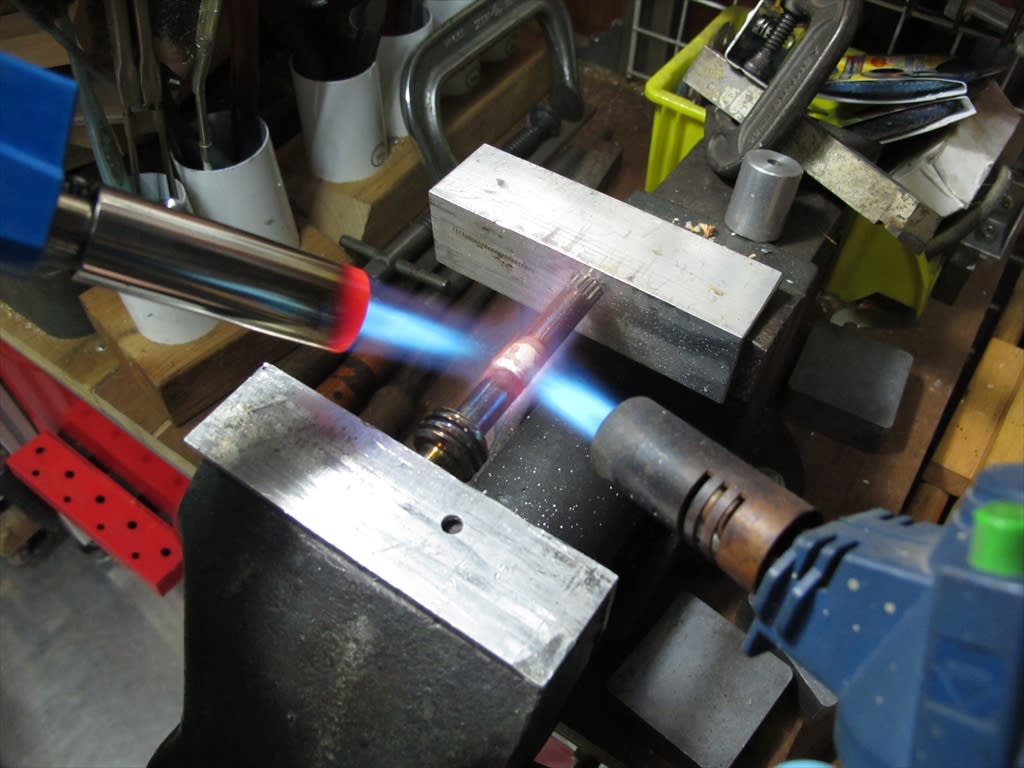

その後も更に滑車を留めるボルトの頭が干渉してたんで、ボルトの頭を削って低頭ボルトしたりして。

で何とかドアを全開できるようになりました。

最後にドアの浮き上がり防止機構の修理。

吊り戸なんで持ち上げれば戸を外すことができます。また開閉時に何かにぶつかるとジャックナイフ状態となってこれまた戸が外れるので

浮き上がらないように小さな滑車が付いています。

それも無くなっていたりチビってたりしていたので作り直しが必要でした。

モノタロウで買ったMCナイロン。材料代は406円。

材料代はわずかですが手間を考えると面倒くさくなります。

突っ切りというので切り出すんですが

バリがでるんですね。

樹脂モノの加工屋さんってこのバリの処理がうまいそうです。

旋盤にくわえさせて面取りカッターでバリを取ってやりました。カッターナイフで切りとるのでもよくて、ようはちゃんとしてあげることが大切だと思います。

浮き上がり防止の滑車の出来上がり。

吊り滑車が変わったので浮き上がり防止の滑車の取り付け穴も位置を変えなければなりません。

取り付け位置を後から調整できるように勾配を付けた長穴にすることにしました。

斜めの角度は10度くらいがいい感じ。

金具に斜めに長穴を切るにはフライス盤のバイスに斜め10度で固定しなければなりません。

あまり手間をかけたくなかったので2本の角材(垂木)を10度の角度でビス止めして治具にすることにしました。(ちょっと雑すぎた気がします)

2本の角材の向きを間違えたら斜めの長穴の向きも逆になってしまいます。

間違わないようにと注意したのにちゃっかり間違って逆に角度を付けてしまいました。

こういった間違いやすいものって、必ず間違えてしまいます。これって何なんでしょうか。自分の脳みそを恨みます。

木材で作った角度治具なので切削時に結構ビビりました。

浮き上がり防止用の滑車を取り付けてみました。

取り付けたらこんな感じ。

浮き上がり防止用の滑車とレールのクリアランスですが、広すぎると何かにぶつかってドアが浮き上がった際に衝撃で滑車が変形するので

0.5~1mmほどに調整しました。

スムーズになって扉も外れなくなりました。

何だかんだで随分手間が掛かってしまいました。

ではまた。