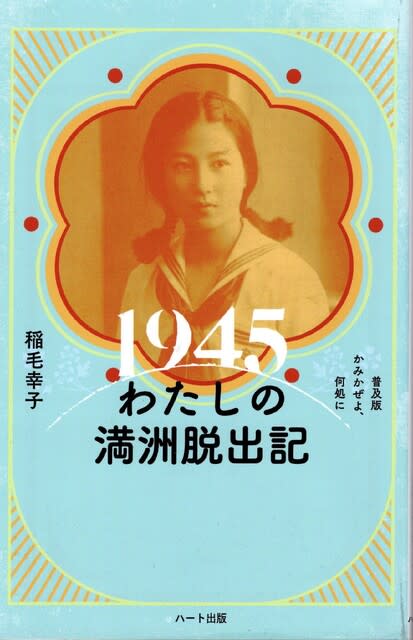

満州の「生き地獄」から辛くも帰国できた稲毛幸子さんが、遺言のつもりで91歳の時に出版した「1945わたしの満州脱出記」は、小さなお子さんのいるお母さんがたに読んで欲しい本。

稲毛さんはウクライナで同じことが繰り返されていることに心を痛め、戦争を知らない世代に悲惨さを語り継ぎたいと願っておられるようだ。

1945年8月15日に太平洋戦争が終わったと多くの日本の政治家や軍人ですら思っていたし、今日でも終戦の日と認識されているのだが、国際法上は8月15日はポツダム宣言を受諾を表明した日に過ぎず、正式な終戦は9月2日のポツダム宣言受諾の調印式の日であって、これが欧米の認識でもある。

8月9日にソ連軍が不可侵条約を破棄して満州に侵攻し、8月15日以降も戦争がつづいていたのは、居留民への虐殺や強姦略奪は別にして、侵攻自体は国際法上は問題なく、スターリンはその隙をついてきたのだ。

突如のソ連軍侵攻に驚いた官僚や高級軍人、満州鉄道のエリートたちは、居留民に知らせることなく子弟だけを極秘裏に逃がした。

また8月16日に武装解除の大命が下り、関東軍(満州地区の日本軍)の首脳はソ連軍にも武士の情けはあり居留民に手を出さないであろうと、甘い見通しで降伏したため、数十万の居留民はソ連軍から乱暴狼藉を受けることになった。

もちろん日本の軍人にも必ずやソ連軍は満州・内蒙古に侵攻すると見抜いて警戒態勢を敷き、8月16日以降も独断専行で武装解除せず、怒涛のように押し寄せるソ連軍から居留民を守り抜いた駐蒙軍司令官の根本博中将のような立派な人もいた。

本書による関東軍に見捨てられた居留民の惨状の数々は以下の通り。

・ロシア兵に拉致された娘たちは二度と戻ってこなかった。

・お隣りでは泣き叫ぶ幼児が射殺され、奥さんが凌辱されて自殺した。

・まいにち、どこかで女の悲鳴がきこえ、餓死者がでた。

・暇つぶしなのか、意味もなくロシア兵が隣家の子供を狙撃した。

当時20歳そこそこの稲毛さんも、なんどもロシア兵から強姦されそうになっている。

しかし窮余の策で顔に味噌をぬって難を逃れた。異様な面相に情けなく、かゆくて仕方なかったそうだが、見た目以上にロシア兵は味噌の匂いが苦手だったようだ。

そんな暮らしを1年もつづけるうちに、稲毛さんの二人の乳飲み子も相次いで餓死したし、ご自身も片目を失明した。邦人の遺体は広場に放置され野犬のエサになっていたので、稲毛さんのご主人はロシア兵に隠れて真夜中に埋葬した。

幸か不幸か、二人目の子供が餓死した帰国直前に埋葬した遺体を掘り返して一緒に火葬できたので、遺骨をリュックに入れて一緒に帰国できた。リュックを背負うと遺骨がカタカタと音をたて、二人の子供が帰国を喜んでいるように感じたそうだ。

戦争とは戦闘のみに非ず。

生き残った者も、生涯その傷を負うことになる。

政治決着の終戦はあっても、「戦争」は終わらないのだ。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます