新潟県一の漁獲量を誇る能生の小泊漁港でブラカトリ。

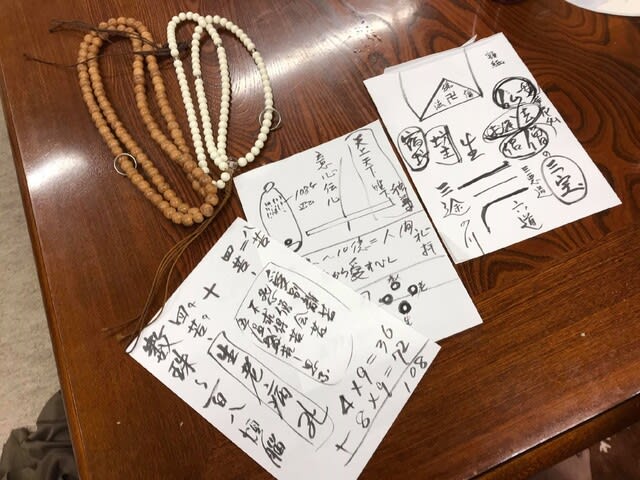

風波で海に出られないので、香取学芸員を能生の小泊漁港周辺の地形探訪にご案内。帯状斜面集落という形態だそうだが、ウネウネと曲がった路地に密集する横張の下見板の家屋が地形好きの心をくすぐる( ´艸`)

深い湾や沖に大きな島のない糸魚川地域にあって、大正時代の記録に嵐の時には親不知や浦本の漁船が避難してきた天然の良港とある。

急峻な山が海に落ち込み、その間に国道と民家が密集、斜面の中間に寺院と墓地、せまい畑が散在する典型的な日本の漁師町。

急峻な地形は土砂崩れが多発して、昭和38年には死者4名、全壊戸数25軒の土石流災害「小泊崩れ」も起こした。

そのわずかな代償として、この地域は地下水が豊富で今でも山から水を引いた簡易水道が残っていて、これを香取さんに見せたかったのだ。

「能生町史」を読むと、農地を持たないから漁民のアンチャ(長男)は地引網や定置網漁を生業として、オッチャ(次男以下)はカワサキ船に乗って危険な冬の海にでてタラ漁をしたし、それがオッチャたちが新天地を求めて北海道に移民した理由の一つとある。

ご先祖に能登・若狭・伊勢に由来を持つ人々も多く、その海洋民性が白山信仰に繋がり、能登との関係を伺わせる民話も多い。

港と民家が近いこの地域の風景が子供の頃から好きだったのだが、かって能生にはヨットクラブがあり、高校生の時にヨットを教えてもらったこともある。

その時の先生が今もお世話になっているKさんと知ったのは最近のことだ。能生は海が身近な地域。

#能生小泊漁港でブラカトリ #天然の良港として知られる能生小泊漁港でブラカトリ #糸魚川のブラタモリ #地形が育んだヒトの歴史