東京西郊を走るJR青梅線、始点駅の立川から二つ目<東中神>駅前は、昭和40年代の高度経済成長期に大型の団地が造られ、駅前には広いロータリーが広がっています。

小ぢんまりとした駅舎は昭和16年の開業で、その当時の建物のままなようです。

平屋の駅舎からは、登り電車に乗るためには跨線橋を渡らなければなりませんが、下りホームへは数段の階段を登るだけで乗れるという利用しやすい構造です。

*********************************************************************************

この駅前から少し離れたところに、小さいながら8つの道路が集まるロータリーがあります。

<八清ロータリー>と名づけられた円形のロータリーは、この街のシンボルにもなっており、周辺には住宅街とともに商店街も広がっています。

この八清ロータリーは、駅前のロータリーよりも、そして東中神駅よりも古い歴史があります。

昭和13年から16年、日本が戦争に備え軍備を拡大していた頃、昭島の隣の立川にあった飛行場が拡張に次ぐ拡張を続けて、それに関連する多くの人が集まってくることになり、軍はその人たちの居住地を造る必要に迫られていました。

そこで抜擢されたのが八日市屋清太郎という人でした。この方は二代目で、初代清太郎さんは、石川県金沢の建築業者で、<ランカイ屋>と呼ばれた博覧会などの仮設建築を得意とする人だったそうで、彼の名が広く知られるようになったのは、大正3年に東京・上野で開かれた<上野公園博覧会>だそうです。

ところが初代が盲腸炎で急逝して、二代目は20歳で継ぐことになり、23歳のときに、急遽、東中神の地に住宅街を造ることを当時の陸軍から請負ました。

昭和13年に計画が始まり、16年に650戸の住宅街が完成しました。その中心に円形のロータリーがあります。

当時の写真を見ると、平屋建ての住宅が、真っ直ぐな道路に面して整然と並んでおり、現代の住宅街造りにとても近い感覚がします。また、住む人が増えれば、買い物をするところも必要であるし、家風呂の無い時代でしたから銭湯も必要、娯楽のために映画館もと、様々な施設も併せて造られたそうです。

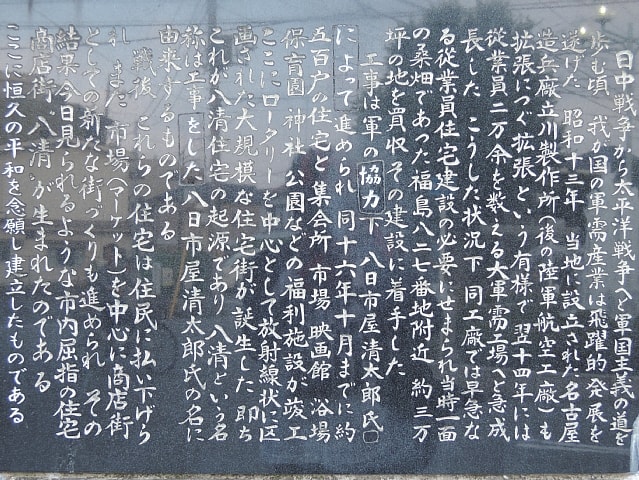

この住宅街は、八日市屋清太郎氏の名前にちなんで<八清住宅>と名付けられ、街の大通りは<八清通り>として、今もその名前は使われています。その経緯は、八清ロータリーに面して建てられた石碑に記載されています。

↑当時から同じ場所の郵便局です。当時の建物は、もうほとんど残っておらず、名残りは道路くらいになってしまっています。

第二次世界大戦が終わり、八清住宅に住んでいた軍関連の人たちは離れ、入れ替わりに各地の空襲で焼け出された人たちや、大陸などから帰還された人たちが移り住むようになり、工員住宅などが払い下げられ、戦後も変わらず八清住宅にはたくさんの人たちが住むことになり、周辺の商店街も栄えたそうです。

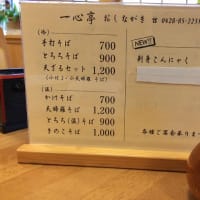

東中神駅近辺に飲食店がたくさん並んでいるのを、駅の規模に比べて多いと不思議に思っていましたが、そこには70年以上前から続いている流れがあったことを知り、合点がいきました。

*********************************************************************************

地元のことを調べて、知っていく作業は面白いものです。今回の八清住宅のことは、この近くをかつて走っていた五日市鉄道のことを調べ始めたことが発端でした。五日市鉄道のことは、また別の記事に書いてみたいと思います。

旧五日市鉄道は、立川から拝島を経由して五日市までを結んでいました。立川から拝島間は青梅線と並行することもあり、そのほとんどが廃線になっていますが、ごく一部、立川市内に今もその線路敷が使われています。上の写真は、中央線から青梅線に直通する電車が、本線から離れて走る分岐線ですが、画像中央に土盛りされた部分があります。ここにかつては<武蔵上ノ原>という駅がありました。

旧五日市鉄道は、立川から拝島を経由して五日市までを結んでいました。立川から拝島間は青梅線と並行することもあり、そのほとんどが廃線になっていますが、ごく一部、立川市内に今もその線路敷が使われています。上の写真は、中央線から青梅線に直通する電車が、本線から離れて走る分岐線ですが、画像中央に土盛りされた部分があります。ここにかつては<武蔵上ノ原>という駅がありました。

旧五日市鉄道の跡をこれから辿ってみます。

※今回の記事は、あきしま・街づくり市民会議・なかがみ様のHPを参照しました。

↓あきしま・街づくり市民会議・なかがみ様のHP

http://www.siminkaigi.ma.cx/rekisi/rekisi.html

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます