奈良散策 第339弾

今日の午前中はいつもの養魚池周辺を散歩しました。

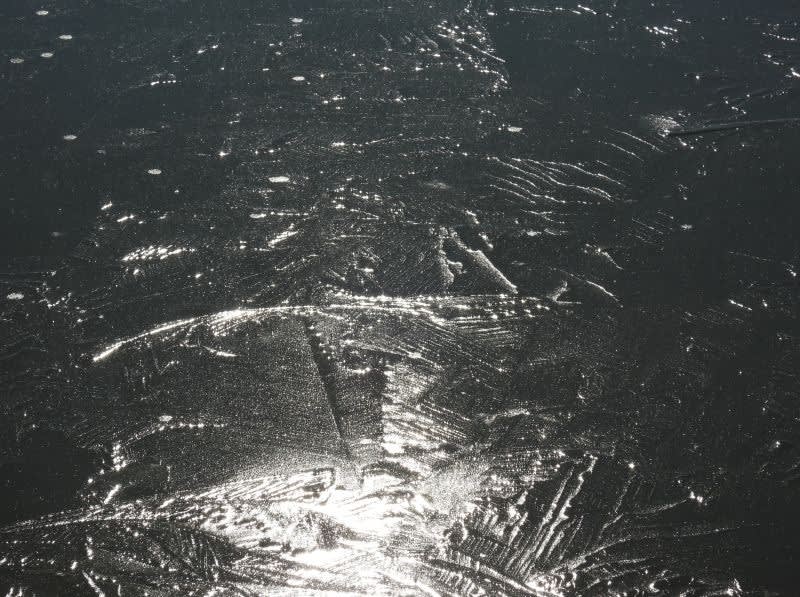

今朝は冷え込んだので、養魚池には氷が張っていました。

赤い場所は金魚が固まっているところです。

氷はまさに芸術品ですね。

いつもの水を抜いたため池にはなにも来ていませんでした。近くの木にはカワラヒワがいました。近くにヨシ原があり、小鳥が飛び回っているので、少し粘ったのですが、結局、写真は撮れませんでした。

養魚池の縁にハクセキレイが止まっていました。そういえば、この間、凍ったときにはハクセキレイが氷の上を歩いていたなと思っていたら、

案の定、氷の上を歩き始めました。

そのうち、氷の上で金魚?を見つけました。

あっという間に飲み込んでしまいました。

また、歩いていたら、養魚池の縁にいるネコを見つけました。この猫は12月19日にほぼ同じ場所で見たことがあります。

近づいて撮ろうとしたら、近くの小屋に入ってしまいました。

草原でがさがさ音がするので、撮ってみたら、スズメでした。

そして、「シロ」がいました。以前いたところよりは東寄りのところです。この間もこの近くで見たので、勢力範囲が移ったのかもしれません。今日は近くにいっても逃げませんでした。近づいてみると、かなり小さく、やせていました。金魚ばかり食べているからかなぁ。

そのすぐ近くに「シロ」の子供もいました。こちらも私の姿を見ても逃げずにむしろ近寄ってきました。

養魚池の縁にカワセミが止まっていました。

じっくり撮ろうと思って、一脚を伸ばし始めたら飛び去ってしまいました。でも、すぐそばに止まったので、続けて撮れました。カワセミは後ろ姿が綺麗です。

家の近くに来たら、また、ネコがいました。こちらはまるまる太っています。たぶん、飼い猫かなと思ったのですが、耳の端が切れた「サクラネコ」なので、やはり野良猫かなぁ。

最後はトビとカラスのバトルです。

雑談)最近、家の近くを散歩しても、これはという撮影対象にはなかなか出会えません。仕方なく、猫ばかり撮っているのですが・・・。遠出をするには寒いし、人の多いところはコロナが怖いし、ということで遠出もなかなかできません。それで、家の中でコロナの勉強ばかりしています。オミクロン株には変異が多いというので、今日は、RNA依存RNAポリメラーゼ(RdRp)でRNAを転写するときのエラー率を調べてみました。通常、RNAウイルスでは1塩基について1万分の1から10万分の1の割でエラーを起こします。従って、29900塩基を持つSARS-CoV-2ではゲノム複製に際して、3~0.3個程度のエラーがあることになります。エラーが少なくなるように、SARS-CoV-2ではExoNという校正用の酵素を持っています。そのため、エラー率が10数分の1に減るようです。細胞に感染すると1つのウイルスが1000個くらいに複製されるのですが、その10数分の1は変異したものだという勘定になります。