永山則夫支援者だった武田和夫さんが永山さんから追放された後、武田和夫さんが「風人社」という死刑廃止団体を立ち上げ、『沈黙の声』という会報を発行してました。その内容を載せます。

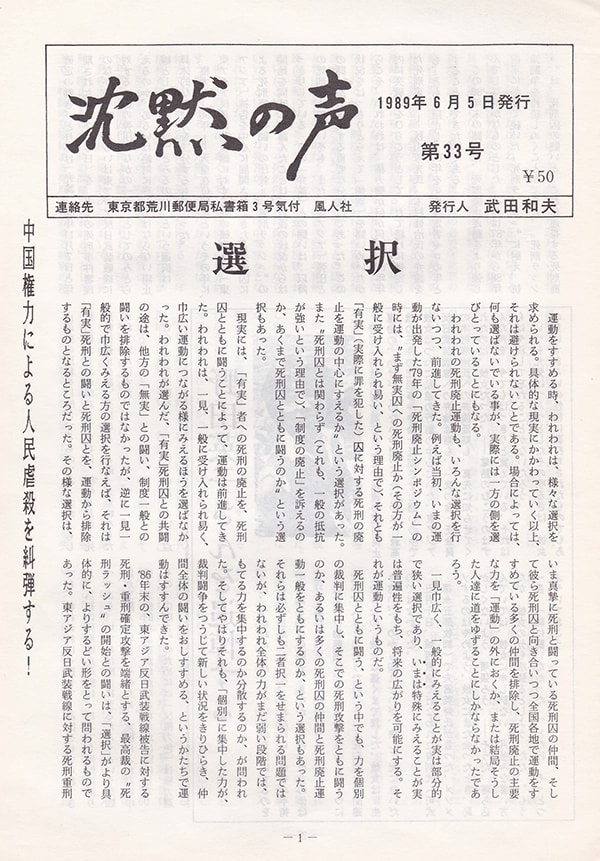

『沈黙の声』第33号(89年6月5日発行)

「選択」

運動をすすめる時、われわれは、様々な選択を求められる。具体的な現実にかかわっていく以上、それは避けられないことである。場合によっては、何も選ばないでいる事が、実際には一方の側を選びとっていることにもなる。 われわれの死刑廃止運動も、いろんな選択を行ないつつ、前進してきた。例えば当初、いまの運動が出発した79年の「死刑廃止シンポジウム」の時には、〝まず無実囚への死刑廃止か(その方が一般に受け入れられ易い、という理由で)、それとも「有実」(実際に罪を犯した)囚に対する死刑の廃止を運動の中心にすえるか″という選択があった。また〝死刑囚とは関わらず(これも、一般の抵抗が強いという理由で)、「制度の廃止」を訴えるのか、あくまで死刑囚とともに闘うのか″という選択もあった。

現実には、「有実」者への死刑の廃止を、死刑囚とともに闘うことによって、運動は前進してきた。われわれは、一見、一般に受け入れられ易く、巾広い運動につながる様にみえるほうを選ばなかった。われわれが選んだ、「有実」死刑囚との共闘の途は、他方の「無実」との闘い、制度一般との闘いを排除するものではなかったが、逆に一見一般的で巾広くみえる方の選択を行なえば、それは「有実」死刑との闘いと死刑囚とを、運動から排除するものとなるところだった。その様な選択はいま真摯に死刑と闘っている死刑囚の仲間、そして彼ら死刑囚と向き合いつつ全国各地で運動をすすめている多くの仲間を排除し、死刑廃止の主要な力を「運動」の外におくか、または結局そうした人達に道をゆずることにしかならなかったであろう。

一見巾広く、一般的にみえることが実は部分的で狭い選択であり、いまは特殊にみえることが実は普遍性をもち、将来の広がりを可能にする。それが運動というものだ。

死刑囚とともに闘う、という中でも、力を個別の裁判に集中し、そこでの死刑攻撃をともに闘うのか、あるいは多くの死刑囚の仲間と死刑廃止運動一般をともにするのか、という選択もあった。それらは必ずしも二者択一をせまられる問題ではないが、われわれ全体の力がまだ弱い段階では、もてる力を集中するのか分散するのか、が問われた。そしてやはりそれも、「個別」に集中した力が、裁判闘争をつうじて新しい状況をきりひらき、仲間全体の闘いをおしすすめる、というかたちで運動はすすんできた。'86年末の、東アジア反日武装戦線被告に対する死刑・重刑確定攻撃を端緒とする、最高裁の〝死刑ラッシュ″の開始との闘いは、「選択」がより具体的に、よりするどい形をとって問われるものであった。

東アジア反日武装戦線に対する死刑重刑確定の動き、とりわけ「弁論」(86年1111月7日と延期された回年2月3囗)を、多くの死刑事件審理のなかの一つ、あるいは東アジア反日武装戦線に対する一連の弾圧のなかの一つ、としてのみとらえるのか、あるいは絶対に許してはならない阻止線としての「個別」とみるのか、という選択は、具体的な闘い方を二分するものだった。

権力が、'86年―天皇在位60年というその年に、東アジア反日武装戦線に対する刑の確定と、「東アジア」被告を中心に展開されてきた、死刑囚による死刑廃止の闘いの圧殺=〝死刑ラッシュ″の開始を同時に目論んだことは、以後の状況からはっきりしている。その「弁論」との闘いは、以降の死刑廃止の闘いをも、また「東アジア」弾圧との闘いをも決定する重要な分岐点であった。この状況をはっきりとらえて「個別」を闘いぬいたからこそ、われわれは、権力側か何か何でも万年年内に突破口をひらこうとして、たて続けに指定した死刑事件―秋山芳光氏、木村修治氏の弁論をも、ともに阻止し、万年を死刑確定者ゼロの年とすることができたのである。

この86年末の闘いは、死刑廃止運動をより強じんでしなやかなものとした。それは87年から88年前半にかけて続いた〝死刑ラッシュ〟に耐え、抗議闘争を持続しぬくことができた。〝死刑ラッシュ″は、死刑囚の闘いと、これに連帯する死刑廃止運動の圧殺を目的とするものであったが、もし権力側かこれに成功しておれば、88年6月の「死刑執行停止会議」発足はもっと違った意味をもたされていたはずだ。どのような運動をつくっていくのか、という点でも、われわれは一貫して、選択をせまられてきた。当初の死刑廃止運動は、日本でも死刑は減りつつあり、いずれは廃止に至るだろうという楽観論が支配していた。そのため、実際にどれだけ巾広く大衆的なよびかけがなされたかは別にして、その″巾広さ″のためには「反権力色」は極力避けるべきもの、という主張が、くり返しあらわれた。

72年に答申が出された、刑法改「正」に関する法制審刑事法特別部会は、死刑に関しては多数意見で存置としながらも、①死刑罪の種類の限定②死刑言渡における裁判官全員一致の必要③死刑の執行延期制度④無期刑の仮釈が可能になる期間の特例設置⑤恩赦(減刑)の積極的活用など、死刑漸減の方向にむけた意見が出され、いずれも採択に至らなかったが一部については具体的に検討がなされている。刑法改「正」における保安処分制度の導入は、「死刑漸減」が不可避であるとの認識と背中あわせのものだったのである。当初の死刑廃止運動には、こうした権力側の動向が反映されていたといえよう。「死刑の代りに保安処分ならいい」というような発言が、集会の中で堂々となされたりした。

権力側の動きが、あくまで、死刑廃止の世界的すう勢に対する「対応策」でしかなかった事は、他方で、死刑確定囚処遇を極度に制限する「63年法務省矯正局通達」がすでに発せられていた事からも明らかである。この「'63年通達」の本質は、'50年代の死刑囚自身による闘い、とりわけ、58年8月の大阪地裁判決(平峯判決)において、『死刑の廃止はもはや日時の問題と思われる』とした上で『特殊の立場にある死刑囚に対する特別の積極的処遇が可能な範囲において要求されなければならない』と、死刑囚の人たるに価する生活の保障を積極的にみとめさせる画期的な成果をかちとった、孫斗八氏の闘いを圧殺することにあった。通達は、平峯判決にいう、〝死刑確定囚への特別の配慮の必要性″ということを逆手にとり、「心情の安定」論を名目とした諸権利の制限と獄外との分断を、各拘置所に指示した。そしてこの通達の出された'63年4月15日の丁度3ヵ月後、7月15日に、民訴控訴中の孫斗八氏を、大阪拘置所は、「運動」と称して連れ出し、全くの予告なしに刑場へ拉致して処刑したのである。

現在の死刑廃止運動は死刑囚との共闘の上に成り立っていると、われわれはくり返しのべてきた。しかしそれは、かつては死刑囚の闘いが存在しなかったということではない。死刑囚自身による、生きるための闘いはつねに存在し、死刑をめぐる状況を決定してきた。かつてはそれと共闘しうる大衆運動が存在しなかっただけなのである。 79年に新たに開始された死刑廃止運動が、「死刑囚とは共闘しないで、制度一般の廃止を求める」というものにとどまったならば、権力側にとってこれ程都合のいいことはなかったろう。そのような運動は、権力に改革を強いる、人民大衆に潜在する力を決してよびさましはしないし、権力が死刑漸減の方針を棄てた場合、簡単に力を失なってしまうものであろうから。

権力側の方針転換は現実になされた。刑法改「正」―保安処分導入が、反対運動の前に容易に実現しない状況の中で、82年以降の中曽根政権による全面的な国内管理体制の再編強化が、死刑制度に関してもはっきりと政策の転換をもたらしたのである。83年の永山裁判最高裁「減刑破棄」判決は、支配権力の「死刑強化」方針の反映でもあった。最高裁は永山裁判の結果をまって停止していた死刑事件に対する審理を再開し、実質的に確定判決を出すことで、「死刑存置」をすすめていく。これに対し、死刑廃止運動は、最高裁の一つ一つの死刑裁判への取りくみを開始した。最高裁は体勢たて直しをよぎなくされた。このとき、85年に、法務省が2ヵ月3名の死刑執行を行ない、「死刑強化」の方針をあらわにし、最高裁への〝テコ入れ〟を行なったのである。

中曽根政権による行政、教育、軍事、労働など全ゆる分野における再編は、「天皇」を前面に立てた愛国心の高揚と、ハイ・テクノロジーによる「科学技術」の称揚を二本柱として「挙国一致体制」をめざすものであった。'86年-―「天皇在位60年」をテコに、「Xデー」に向かう天皇イデオロギーの攻勢が開始される。そして'85年にいったん挫折した、最高裁の死刑事件審理進行は、86年、東アジア反日武装戦線に対する、「天皇攻撃」を理由とする死刑・重刑の確定攻撃を突破口として、まき返しがはかられたのである。87年2月3日の東アジア反日武装戦線に対する弁論強行以降の、最高裁による死刑確定ラッシュ(統計上からみても、『二審の死刑判決にはきわ立った変化はない』は、それ迄の死刑確定攻撃の遅れを、「Xデー」までにとり戻そうとするものであった。

それは、「Xデー」前後の〝自粛″によって更なる死刑裁判の遅れが予想されるということに加え、大量判決の攻勢によって死刑廃止運動にダメージを与えてこれを圧殺、ないし、体制内化″させようという、「Xデー弾圧」の一環としてなされたものであった。「天皇大喪礼」恩赦が、死刑囚を完全に対象から除外したのも、こうした権力側の方針をはっきり反映している。

こうした中で、今、われわれの運動には何か問われているだろうか? 前天皇の病状悪化によって最高裁の動きがピタリと止まった事実は、こうした権力が、「天皇」の存在にいかに微妙に反応するかをよくあらわしている。天皇交代期である現在はかれらにとって、やはり一定の(予断は許されないが)″自粛″期間となるのだろう。他方、政府主導ですすめられた「死刑強化」方針は、リクルート疑惑のなかで政権がカタカタとなっていることに全く影響をうけない訳にはいかないだろう。また、日本の死刑制度運用に対して国際的な非難が高まっている事も権力側は無視できないと思われる。

つまり、権力当局側にとっては仲々攻勢をかけにくい状況かおるのが現実である。このかんの権力による強大な攻勢に対し、われわれは少数の力を最大限に活かして対峙し、闘いを守りぬいてきた。では今の時期、今度は持てる力のままで「反撃」すべきなのか?

そうではなく、今の時期を活用して、われわれの運動の根を拡げ、もっと多くの人々と出会い、学びあって力をつけていくことが必要である。もっと多くのさまざまな領域で生活している人、さまざまな課題にとりくんでいる人達に、より多様な仕方で、死刑廃止の理解を広め、そうした広がりが、独自性をもちながら必要に応じていつでも力を合わせられるような関係性をつくりあげること、それは今可能なことであり、また死刑廃止をめぐる状況は、そのような運動を必要としつつあるように思う。それをやろうとするのかどうか、そこにいまひとつの「選択」がある。

(抜粋以上)