津和野・・・駅のターンテーブルでSL571「やまぐち号」を見て、安野光雅美術館でゆったりした気分になり、本町、殿町の町並みでタイムスリップしたような気分に、さて萩に向けて出発です。

その前に津和野の観光スポットを2つ。

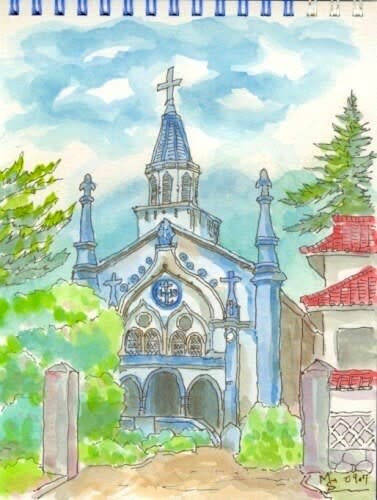

鯉のいる町を歩いていると目の前に教会が。

鯉のいる町を歩いていると目の前に教会が。

津和野カトリック教会・・・1931年ドイツ人ヴェケレー設計のものとか。礼拝堂が畳敷きです。天草の崎津教会がそうでした。

津和野とキリスト教の関わりの歴史。

1867年浦上四番崩れ(隠れキリシタン告発、逮捕)、この事件は1864年に日仏修好条約により長崎市に大浦天主堂ができ、そこに長崎郊外の浦上村の隠れキリシタンが訪れたことからはじまります。「長崎の信徒発見」このニュースは世界に発信されます。明治の初頭、まだキリスト教はご禁制。1867年68人逮捕、1968年流罪決定、萩、津和野、福山、薩摩など各藩にお預けということになります。

津和野藩では乙女峠に収容所を設け153人収容(うち死者36人、改宗者59人)。流刑は改宗を迫るものですから改宗しないものにたいして厳しい拷問があったようです。

1973年キリスト教ご禁制解除、そのとき全国の流刑者は3400人余、うち662人が死亡。開放された信者は長崎に帰り教会をつくります。原爆爆心地に近い「長崎の鐘」の浦上天主堂です。

津和野教会はこの事件と直接は関係ないでしょうね。津和野教会では毎年5月3日「乙女峠まつり」で殉難者の霊を慰める行事を行っています。

さて津和野の街を離れて萩方面に・・・途中、製紙会館があったので寄ってみた。製紙屋さんで紙漉きの実演を見て楮、三椏、がんぴの話しを聞く。日本の三大和紙産地は「美濃紙、埼玉小川細川紙、そして石州紙」だそうです。石州紙は津和野藩の専売、大事な財源でした。

森林太郎(1862~1922年)津和野藩御典医の長男。オランダ語、漢籍に親しみ神童と呼ばれる。1872年廃藩で10歳のとき一家上京。11歳で第一医学校(現東大医学部)入学。19歳本科卒業、順位が8番であったため研究者の道を閉ざされ、陸軍病院勤務。20歳ドイツに官費留学。26歳帰国。のちに陸軍軍医総監(中将相当)、文人としても夏目漱石と並ぶ明治の文豪です。医者としては脚気伝染病説?などあります。作家としては数々の名作を残しているようですが、わたしは「雁」「山椒太夫」ぐらいしか読んでいません。旧宅はいまは町の財産。ほかに大きな記念館がありますが読んでいない作家ですからパス。

さていよいよ萩に向かいます。約50km、1時間チョッとか?いくつも山を越えて橋を渡り、この50kmは眠くて長かった。萩で昼飯というのが楽しみでゆっくり車を走らせます。中国山地は老年期の山というかなだらかでアップダウンもきつくないのでイイですね。道はすべて県道?地図のほうが好きなんですが隣の人間ナビがアテにならないので機械のナビ任せ。

ようやく萩の町に入って武家屋敷の通りに入る前のお寿司屋さんでサービスランチ。安くて美味かった。

ブラブラ歩いていますがその話しは次回に。

その前に津和野の観光スポットを2つ。

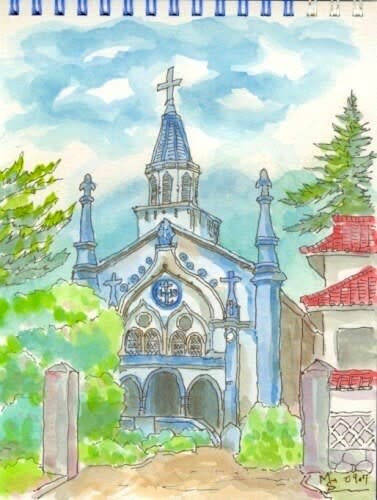

鯉のいる町を歩いていると目の前に教会が。

鯉のいる町を歩いていると目の前に教会が。津和野カトリック教会・・・1931年ドイツ人ヴェケレー設計のものとか。礼拝堂が畳敷きです。天草の崎津教会がそうでした。

津和野とキリスト教の関わりの歴史。

1867年浦上四番崩れ(隠れキリシタン告発、逮捕)、この事件は1864年に日仏修好条約により長崎市に大浦天主堂ができ、そこに長崎郊外の浦上村の隠れキリシタンが訪れたことからはじまります。「長崎の信徒発見」このニュースは世界に発信されます。明治の初頭、まだキリスト教はご禁制。1867年68人逮捕、1968年流罪決定、萩、津和野、福山、薩摩など各藩にお預けということになります。

津和野藩では乙女峠に収容所を設け153人収容(うち死者36人、改宗者59人)。流刑は改宗を迫るものですから改宗しないものにたいして厳しい拷問があったようです。

1973年キリスト教ご禁制解除、そのとき全国の流刑者は3400人余、うち662人が死亡。開放された信者は長崎に帰り教会をつくります。原爆爆心地に近い「長崎の鐘」の浦上天主堂です。

津和野教会はこの事件と直接は関係ないでしょうね。津和野教会では毎年5月3日「乙女峠まつり」で殉難者の霊を慰める行事を行っています。

さて津和野の街を離れて萩方面に・・・途中、製紙会館があったので寄ってみた。製紙屋さんで紙漉きの実演を見て楮、三椏、がんぴの話しを聞く。日本の三大和紙産地は「美濃紙、埼玉小川細川紙、そして石州紙」だそうです。石州紙は津和野藩の専売、大事な財源でした。

製紙屋さんの横、森鴎外旧邸。写真だけ撮りました。

森林太郎(1862~1922年)津和野藩御典医の長男。オランダ語、漢籍に親しみ神童と呼ばれる。1872年廃藩で10歳のとき一家上京。11歳で第一医学校(現東大医学部)入学。19歳本科卒業、順位が8番であったため研究者の道を閉ざされ、陸軍病院勤務。20歳ドイツに官費留学。26歳帰国。のちに陸軍軍医総監(中将相当)、文人としても夏目漱石と並ぶ明治の文豪です。医者としては脚気伝染病説?などあります。作家としては数々の名作を残しているようですが、わたしは「雁」「山椒太夫」ぐらいしか読んでいません。旧宅はいまは町の財産。ほかに大きな記念館がありますが読んでいない作家ですからパス。

さていよいよ萩に向かいます。約50km、1時間チョッとか?いくつも山を越えて橋を渡り、この50kmは眠くて長かった。萩で昼飯というのが楽しみでゆっくり車を走らせます。中国山地は老年期の山というかなだらかでアップダウンもきつくないのでイイですね。道はすべて県道?地図のほうが好きなんですが隣の人間ナビがアテにならないので機械のナビ任せ。

ようやく萩の町に入って武家屋敷の通りに入る前のお寿司屋さんでサービスランチ。安くて美味かった。

萩の町、武家屋敷、菊屋横丁。

ここは上士(高級官僚)の公営住宅街のようです。土地はお上からの貸与物件、ウワモノはどうだったのでしょうね。

ブラブラ歩いていますがその話しは次回に。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます