笹狩り刃5回目は自分の頭の中にある事を整理しながら書いてみます。

笹狩り刃の先端角度はメーカー指定値が45~50度と成っておりますが

村人の笹狩り刃は60度。(ソーチェンで言う所の30度)

最初は笹狩り刃の目立てについて何も情報が無く、どの様に仕上げたら良いか悩んで

ソーチェンと一緒で良いのかな、と言う発想からヤスリホルダーを使い始め、

刃先の角度もソーチェンにならいました。

改めてヤスリホルダーを使うメリットを考えてみると、

フトコロの深さにかかわらず、先端に対するヤスリの位置が一定なので均等な仕上げが出来る。

現場では刃先を見なくても適当に力を入れてガシガシ動かすだけで修正ができる。

特に石に当てた時の修正が楽など。

(フトコロの深さ=カッターの高さ)

330の笹狩り刃の刃先は秒速32mのもスピードで動いています。

これだけの速度で動いている場合、狩り刃の慣性も大きいので、先端さえ刺さってしまえば

後は引きちぎられると思われます。

その為、笹狩り刃は刃先だけ刃が付いていれば良く、サイドカッター部の刃は

重要でないと考えます。

ただし、牧草の様な草ではサイドカッターが有効と思われます。

*参考までに計算式

刈り払い機ギヤヘッドの減速比はおよそ1.25~1.46位らしい。

ギヤヘッドの減速比を1.46と仮定して、エンジン回転が6000rpmの場合狩り刃は毎秒70回転位。

毎秒70回転X0.33mX1.4=秒速約32m(チェンソーの.325X7T 10000rpmの秒速約19mより遥に早い)

毎秒70回転X30枚刃=2100となり、カッターは毎秒2,100個も通過する計算。

狩り刃の直径が小さくなると周囲速度は遅くなり、10インチでは秒速25m位。

☆ヤスリホルダー

ヤスリホルダーについて、今までは何となく感覚で使ってきたので改めて実測。

スチールの4.8mm用ヤスリホルダーに6.3mmの丸ヤスリを付けている為突き出し量は

足りないと思っていたが、改めて計ってみると意外な結果。

スチールのヤスリホルダーは3.2mm用から5.5mm用まで5種類。

それぞれヤスリの太さに合わせて突き出し量が設定されているはず。

4.8mm用ヤスリホルダーの溝部分を実測してみると約1.3mm。

これは6.3mm丸ヤスリの1/5に近く、4.8mm丸ヤスリの1/5は0.96mm。

ヤスリホルダーはカッターとデプス両方に当てた状態で使うので使い方を考慮した作りと思われます。

ソーチェンの場合はカッター同士の先端を結んだ線上から1/5突き出すとされているので、

デプスに当てて傾いた状態でちょうど良くなる設計なのでしょう。

今まで、笹狩り刃ではホルダーの傾きを何となく感覚で調整しており、

刃先をフックにしたい時はホルダーを大きく傾けるという使いかたでした。

この辺りは使いこなしが必要かも。

☆笹狩り刃

新品の笹狩り刃の裏側に円を描いてみると7mm位がしっくり来るようです。

丸ヤスリ1本で目立てを行う場合は7~8mmと言うのが本来のサイズかな?

笹狩り刃先端の軌跡。

笹狩り刃は、背の部分に逃げがある事で押しつけなくても先端が食い込んでいきます。

この状態ならササや草に触るだけで自然に食い込むので作業が楽です。

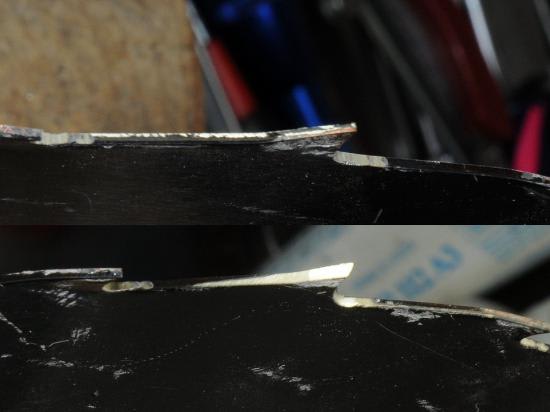

☆ダメージの大きな笹狩り刃

写真は地ごしらえ用なのでダメージが極端ですが、石のある現場では草刈りでも刃先が欠けます。

部分的に刃が飛んだ部分はしばらく目立てを行わないか応急的に4.8mmで小さい刃を付けるか。

☆現場での修正

笹狩り刃を石に当てた場合、現場での修正はこんな感じになるでしょう。

Aの場合、背の部分が刃先より高い位置にあるのでササは弾いてしまいます。

Bの場合、一見切れそうな気がしますが、背が軌跡のラインなので刃先が食い込まず

フトコロ部分に入り込んだ部分のみが切れる事になります。

この状態から、平ヤスリで少しだけ背の部分に逃げを作れば新品の様な切れ味に成るはずですが

雨中作業で平ヤスリをダメにすると高いので携行しない・・・

☆参考写真1

一見刃先が尖っているので切れそうですが、背の部分に逃げがないので対象がササの場合

刃先が食い込まず切れ味が悪いです。

元の切れ味を復活させるにはさらに矢印の部分まで削るか、平ヤスリで背落としが必要です。

とは言っても現場ではこんな物ですね。

☆参考写真2

参考写真1と同じ位のダメージの笹狩り刃の手作業での修正(家で)

まずは平ヤスリで背落とし

ヤスリホルダーに付けた丸ヤスリで刃先の目立て

さらにフトコロ部分の削り込み。

ホルダー付きでの目立てが無駄に見えるが、フトコロの深さはバラバラなので良いのです。

その時の気分により先にフトコロを削ってから刃先を作る事もあり。

仕上がった刃先を裏から見るとこんな感じ。

平ヤスリで落とした背の角度が緩くなっているのも分かります。

村人の場合、毎回新品の様に目立てを行うのは非現実的なので、手作業で数回

目立てを行った後、フトコロが深くなったらグラインダーで修正を行うの繰り返し。

見た目は美しくなくても、振動が出なくて切れれば良いのです。