【雑賀城】さいかじょう

【別名】妙見山城

【構造】丘城

【築城者】鈴木重意

【築城年代】1577年(天正4年)

【指定史跡】ー

【場所】和歌山県和歌山市和歌浦中3 地図

地図

雑賀城は、戦国時代に現在の和歌山市和歌浦に存在した丘城で、妙見山城とも呼ばれていました。

雑賀衆でお馴染みの雑賀孫市の父である鈴木重意(佐太夫)が築いた城で、

平時は農耕や漁猟に従事し、合戦があると本拠地とする雑賀城へ結集していました。

雑賀党とも呼ばれるこの党の中心人物が鈴木氏で鉄砲伝来当初から射撃法を習得していました。

本願寺の顕如上人の味方をして織田信長軍と対峙しています。

和歌浦交番

交番横に駐車スペースがあるので交番でひと声掛けて車を駐車、ダッシュで城址へ。

※交番の駐車場ではありませんので公式に許可はされません。自己責任にて。

津屋公園

養珠寺は、紀伊徳川家初代藩主頼宣の母養珠院の位牌を安置するために建立されました。

養珠院は、千葉勝浦城主、正木頼忠の娘で徳川家康の側室でした。

駿府在住の頃の寝室を、書院の一室に移築していたと伝わります。

そしてこの公園は養珠寺の境内の一部を転用して公園化されています。

ここから妙見堂へ登る道があるので公園脇から延びる道を進みます。

参道

神社の参道でもあるため、道は整備されているので

舗装された参道を進んで行きます。

三善社

途中に三善社(白鷹善神・鷹森善神・玉鶴善神)が祀られています。

ひたすらてっぺん目指して進んで行きます。

鳥居

鳥居が見えて来ました。

石段を登って神社でお参りです。

…

神社?

あれ?ここお寺じゃなかったっけ?

妙見堂

南郭とも思われるこの場所は、

1659年(万治3年)妙見菩薩をお祀りするために建立された妙見堂があります。

眺めが良いので物見のような場所でもあったのではないかと思います。

眺望

紀伊徳川家初代藩主頼宣の母養珠院の遺骨と弁財天石板碑が納められているという

妹背山に建てられた多宝塔がここから正面に見えるようになっていて

妙見堂と多宝塔は一対の建造物と考えられていることが公園にある案内看板に記されています。

平成16年には、多宝塔下の石室内の調査が実施され、

全国の大名や地元の庶民が記したという経石と遺髪が発見され、

遺髪は養珠院のものではないかと推測されています。

妙見堂から一段下がって、廻り込むように背後へと続く道を進んでみることに。

途中、台風の影響でしょうか、倒木があったりするので

避けながら道なりに進んで行きます。

石積?堀切?虎口?

なんだかよく判らないけど何かがあった形跡あります。

千畳敷へ

妙見堂のある場所を、主郭だと思い込んでいたせいで

この先の千畳敷へ行かずに引き返してしまいました。

とんだ失態です😫

このまま下へと下って行きます。

結局藪より歩きやすい整備された道を選んでしまったことにより失敗しました。

虫と戦う覚悟で突き進んでいれば本丸まで辿り着いていたものを…くやしい。

この辺りまで下って来ると、きれいに積まれた石垣が見えて来ます。

???でもこれはどう見ても、公園化した際の石垣なんだろうなあ。

とうとう下まで戻って来てしまいました。

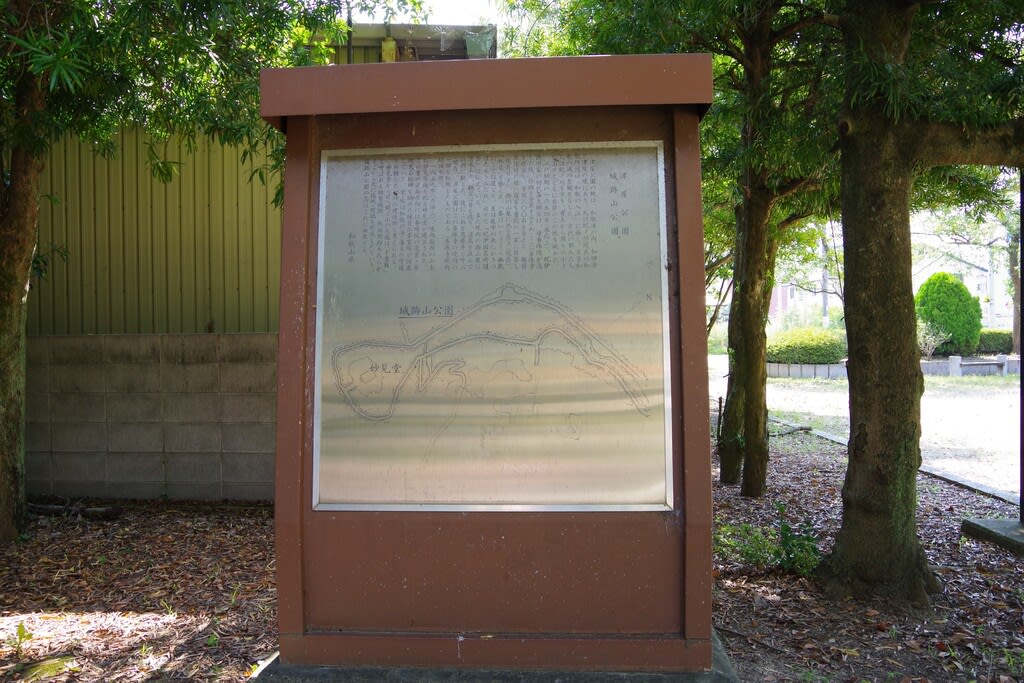

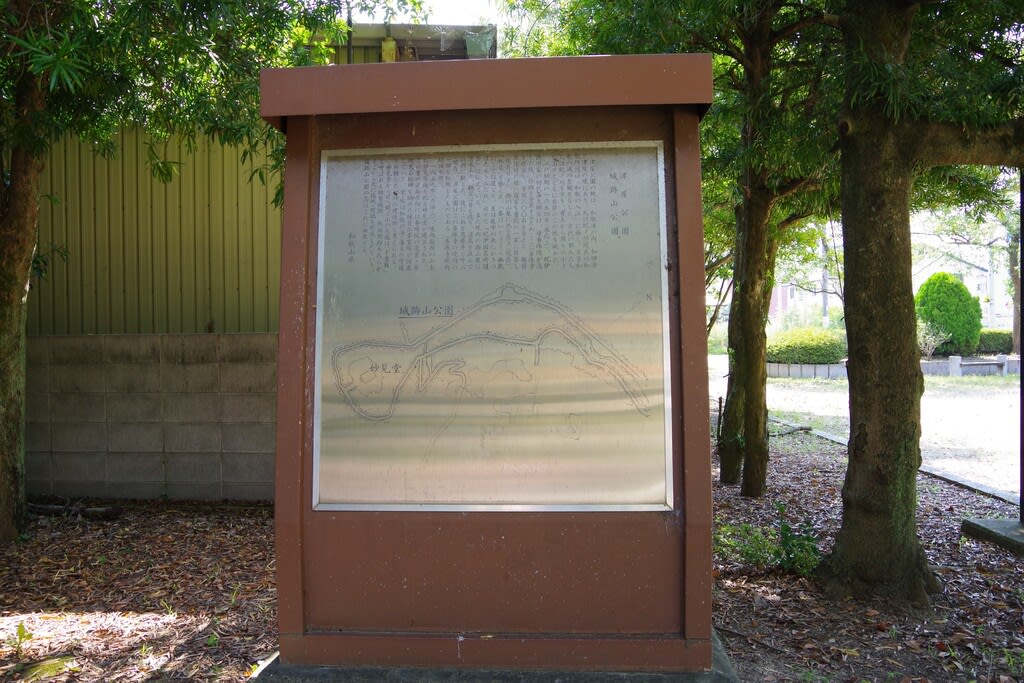

案内看板

行きには気づかなかった案内看板がありました。

先にこれを見ておくべきでした。

雑賀党は雑賀城を本陣とし、周囲に城や砦を築き信長軍にとの合戦に備えていました。

一度は信長軍を退かせて勝利を祝ったのですが、すぐに体制を立て直して再度攻撃を仕掛けて来た

信長に、雑賀党にはもはや抵抗する余力は残っておらず、雑賀城は落城しました。

雑賀党の拠点ともいうべき城跡ですが籠るような城の造りではなさそうです。

そもそも皆さん武士なわけじゃないので舞台は山の上ではなく200万石の広いお寺の敷地に

集結して一揆や戦に集っていたのだと思います。

令和3年8月1日登城

【別名】妙見山城

【構造】丘城

【築城者】鈴木重意

【築城年代】1577年(天正4年)

【指定史跡】ー

【場所】和歌山県和歌山市和歌浦中3

地図

地図

雑賀城は、戦国時代に現在の和歌山市和歌浦に存在した丘城で、妙見山城とも呼ばれていました。

雑賀衆でお馴染みの雑賀孫市の父である鈴木重意(佐太夫)が築いた城で、

平時は農耕や漁猟に従事し、合戦があると本拠地とする雑賀城へ結集していました。

雑賀党とも呼ばれるこの党の中心人物が鈴木氏で鉄砲伝来当初から射撃法を習得していました。

本願寺の顕如上人の味方をして織田信長軍と対峙しています。

和歌浦交番

交番横に駐車スペースがあるので交番でひと声掛けて車を駐車、ダッシュで城址へ。

※交番の駐車場ではありませんので公式に許可はされません。自己責任にて。

津屋公園

養珠寺は、紀伊徳川家初代藩主頼宣の母養珠院の位牌を安置するために建立されました。

養珠院は、千葉勝浦城主、正木頼忠の娘で徳川家康の側室でした。

駿府在住の頃の寝室を、書院の一室に移築していたと伝わります。

そしてこの公園は養珠寺の境内の一部を転用して公園化されています。

ここから妙見堂へ登る道があるので公園脇から延びる道を進みます。

参道

神社の参道でもあるため、道は整備されているので

舗装された参道を進んで行きます。

三善社

途中に三善社(白鷹善神・鷹森善神・玉鶴善神)が祀られています。

ひたすらてっぺん目指して進んで行きます。

鳥居

鳥居が見えて来ました。

石段を登って神社でお参りです。

…

神社?

あれ?ここお寺じゃなかったっけ?

妙見堂

南郭とも思われるこの場所は、

1659年(万治3年)妙見菩薩をお祀りするために建立された妙見堂があります。

眺めが良いので物見のような場所でもあったのではないかと思います。

眺望

紀伊徳川家初代藩主頼宣の母養珠院の遺骨と弁財天石板碑が納められているという

妹背山に建てられた多宝塔がここから正面に見えるようになっていて

妙見堂と多宝塔は一対の建造物と考えられていることが公園にある案内看板に記されています。

平成16年には、多宝塔下の石室内の調査が実施され、

全国の大名や地元の庶民が記したという経石と遺髪が発見され、

遺髪は養珠院のものではないかと推測されています。

妙見堂から一段下がって、廻り込むように背後へと続く道を進んでみることに。

途中、台風の影響でしょうか、倒木があったりするので

避けながら道なりに進んで行きます。

石積?堀切?虎口?

なんだかよく判らないけど何かがあった形跡あります。

千畳敷へ

妙見堂のある場所を、主郭だと思い込んでいたせいで

この先の千畳敷へ行かずに引き返してしまいました。

とんだ失態です😫

このまま下へと下って行きます。

結局藪より歩きやすい整備された道を選んでしまったことにより失敗しました。

虫と戦う覚悟で突き進んでいれば本丸まで辿り着いていたものを…くやしい。

この辺りまで下って来ると、きれいに積まれた石垣が見えて来ます。

???でもこれはどう見ても、公園化した際の石垣なんだろうなあ。

とうとう下まで戻って来てしまいました。

案内看板

行きには気づかなかった案内看板がありました。

先にこれを見ておくべきでした。

雑賀党は雑賀城を本陣とし、周囲に城や砦を築き信長軍にとの合戦に備えていました。

一度は信長軍を退かせて勝利を祝ったのですが、すぐに体制を立て直して再度攻撃を仕掛けて来た

信長に、雑賀党にはもはや抵抗する余力は残っておらず、雑賀城は落城しました。

雑賀党の拠点ともいうべき城跡ですが籠るような城の造りではなさそうです。

そもそも皆さん武士なわけじゃないので舞台は山の上ではなく200万石の広いお寺の敷地に

集結して一揆や戦に集っていたのだと思います。

令和3年8月1日登城

![デニックス(Denix) 火縄銃 種子島 [ポルトガル伝来モデル] ブラック 1274/N](https://m.media-amazon.com/images/I/212VXmpPWkL._SL160_.jpg)

![ダイキャスト製 火縄銃マスコット [全5種セット(フルコンプ)] ガチャガチャ カプセルトイ](https://m.media-amazon.com/images/I/61CObfiI5iL._SL160_.jpg)