あまり遅くなっても、「病気か?」という電話がかかってくるので、ノーレスで読まれないものを送っても仕方がないと思い、勝手に送信を中止した人以外の方に取り敢えず、私のストレス解消のために、メルマガをお送りします。(文章等には私は満足していません。)

いろんな味方が現れて、攻守立場を変えて、頑迷な透析利権がらみで、修復腎移植反対続けてきた、腎移植関係の学会首脳部が今度は勝手に治療法を排除するのは「患者の自己決定権を無視している」という社会的非難をかわす立場に追いこまれてきました。「医療費削減」という厚労省の方針転換もあります。

まだ敵はどこにあるか分からない味方の弱点を探してそこに攻撃をかけてくる可能性があります。

ノルマンディー上陸作戦の弱点をついて、ナチス軍が起こした「アルデンヌの森を利用した連合軍分断作戦のような攻撃のようなものです。(日本ではこの作戦は映画「バルジ大作戦」で有名です。バルジ(Bulgeは英語で「突出部」を意味します。)

出過ぎた敵陣営を叩くのは、軍事の常識です。もうナチス軍に攻勢をかける能力はない、と見た連合軍の作戦ミスです。背景には連合軍の奢りがあった。

戦史からも役立つものは学ばねばなりません。

私は修復腎禁止問題について、反対派には新たな作戦を立てる可能性が残っていると見ます。

第三者が完勝と判定するまで、奢りは禁物です。

勝利の美酒には後でゆっくり酔ったらよいでしょう。

日本医療史を書き換えるだけの重要な事件とみて、修復腎移植擁護の義勇軍に参加したのは私だけではありません。

生命倫理学者の粟屋剛・元岡山大医学部教授、同じく東大の小林先生、東映の岡田社長の実の娘で生命倫理学者の◯◯先生(結婚後の姓を失念)などがネットや論文や著書で「修復腎移植支持」の論陣をはってって下さいました。

また総合医学文化誌、季刊「ミクロスコピア」の編集長・故藤田恒夫(元新潟大学解剖学教授)もこの新手法を支持する特集を何回も組まれ、定年退職後の生き甲斐になっていたように思います。

だが、もしかしたら、先生が朝、床の中で即死に近い状況で命が燃えつきているのを、起こしに来られた奥さまに発見されたのも、この最後の論陣で精力を使い果たされたのではないか、と申し訳なく思っております。

最近、藤田恒夫先生の遺稿集が、秘書だった霜島さんと奥さまの手によりまとめられ、一部を私宛にご恵送下さいました。

「出来れば毛筆でお礼状を」と思いましたが、もう書くことはパソコンがないと無理なので、(いわゆる「廃用性萎縮」です。)お礼状が出せません。もう自分はパソコンと人間のハイブリッドになっているな、と思います。

1970年代の終りに、NCIの国際悪性リンパ腫プロジェクトの要員に推薦され、スタンフォード大医学部のアシスタントをしていたドン・ペルトンという技師が「ワープロで文字を書く仕事ばかりをしていたら、手書き英語のスペルを忘れた」

という話をしてくれました。これが廃用性萎縮です。

合理主義者の娘は 「広島弁が標準語になっているハワイでは 日本語は広島弁が通じるし、英語が出来れば、ここで暮らすには十分だ」と

言っています。

何しろアメリカの大学では二ヶ国語が必修で、普通、英語とスペイン語を学ぶのですが、教授と議論して「私は日本語と英語ができるから、二ヶ国語の必修条件は満たしている。よって新に別の外国語の単位を取る必要はない」という主張を教授に認めさせたといいます。

シアトルのワシントン州立大学に学んだので、日本の国立大学とちがい、単位毎に授業料が異なり、それを節約するには余分な単位を取らないという方針で進んだようです。

さらに子供の漢字読み書きは、教育として必要ないという意見です。

しかし漢字には「表意文字」の機能があり、「女」+「家」=嫁(よめ、音読み=か)という意味の漢字になります。

女が三人寄ると=姦(かしま、音読み=かん、例:姦通罪)しいという漢字になります。

漢字の成り立ちの意味を説明しながら、漢字を説明したところ、NCIの同僚が 大変興味をもってくれました。

中には「なるほど」と得心してくれたアメリカ人もいました。

これが本当の「異文化交流」ではないかな…とも思いました。

NCIの技師長クラスには 太平洋戦争で米軍として日本軍と戦ったことのある元海兵隊の衛生兵もいて、沖縄戦の経験を話してくれました。

私は高田郡向原町の疎開先の道路向かいの豆畑で目撃した、8月6日の朝の閃光と爆発音と立ちのぼるキノコ雲と それに午後から芸備線を使って広島方面から負傷者が運ばれてきた、顔や手に白い包帯を巻いていて、痛そうだった人たちのことを 明瞭に憶えています。

元海兵隊の写真室技師長に「二発の原爆投下とソ連の参戦が、帝国陸海軍に戦争の継続をギブアップさせたのは事実だが、20万人以上の一般市民を即死させ、30キロ以上離れた所にいた、私のような幼児にも、心理学的な後遺症を与えるような兵器の使用が正当化されるだろうか?」と問いかけたところ、沈黙あるのみでした。

高校で同級生だった 付小から進学した人たちにその話をしたら、誰も私の見たことを信じてくれなかった。

無理もない。広島市近郊では「黒い雨」などに妨げられて、キノコ雲は見えなかった。

見えたのは30キロ以上離れた呉市の一部とか、北部では高田郡(現安芸郡)向原町の一部のみである。私が目撃した位置は、地理学的に峠になっていて、吉田川(江の川水系)と三篠川(太田川水系)の分水嶺になっており、広島方面の空がよく見わたせる場所だった。

(もちろん当時はそういう知識はない。分水嶺を走るコンクリートの溝は当時「泣き別れ」と呼ばれていた。降った雨水が、北と南にそれぞれ別れて流れるという不思議な溝だった。

これは大人になってから、現地を再訪して、発見したことである。)

昭和16年6月生まれの私は 20年の8月15日には満4歳と2ヶ月だった。あれほど強烈な印象は、今も忘れられない。

私は目は 歳相応に衰えたが、聴覚はいまでも敏感で、仕事場で床に落ちた針の音がうるさいので、冬場の暖房を兼ねて、電気カーペット敷いているくらいだ。

私の健康科学の授業では、私語を厳禁した。

「私語したければ、教室から出てしなさい。真面目に講義を聴いている学生に迷惑がかかるから」、と第一回の講義の時に申し渡しておいた。

「教室の掟」を無視するのは、たいてい女子学生で、それも医学生が多い。私の聴覚は大講義室でも私語を検出するほど鋭い。

ルール無視は、スポーツなら「退場」だ。教室から私によって追い出された女子学生はひとりやふたりではない。それは決まって女子医学部生である。何か「未来の医師は特権階級」とでも思っているのではないか。

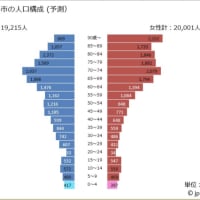

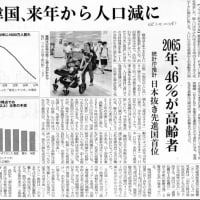

人口動態学の予測によれば、間もなく医師過剰の時代が来る。かつでシンガポールは、人口に応じて医師数の上限を定めていた。

イタリアは医師過剰になり、失業した医師がタクシーの運転手をしていた時代がある。

かつて日本では教員の定数を増やしたため、教師が「でもしか先生」と自嘲する時代があった。「段階の世代」の波が通過する時、義務教育の小・中学校では一時的に教室不足、教師不足の波が通過した。

ところが教育委員会や教育行政は、人口動態の未来予測ができず、教員数も対症療法ですませてきた。

厚労省の医師数問題も、未来予測ができず、医師数も増やしたり減したりの、場当たり的対応に終始してきた。

どちらも、教員や医師の未来設計を兼ねた対応ではなかった。

こういうことが起こるなんて、誰も夢にも思わなかったのではないか。

石川達三の小説にあこがれて、教師になった(「聖職の碑」のことか?)という中学教師がいたが、小説と現実とは異なる。

広島県東部では解放同盟の「糾弾」が激しく、当時の世羅郡では高校の校長が自殺する事件まで起きている。

元久芳小学校の女性校長が、広島県東部の小学校に転勤になった後、「糾弾」がいかに怖いかの「話を聞いて欲しい」と駆け込みで来られ、その聞き役を務めたこともある。

聞いてもらうだけで胸のつかえが楽になるのだそうだ。

日本では言葉狩りが盛んで、大学でも言ったことの文脈を無視して「文盲」という言葉を使ったのが差別だと大理石病という極めてまれな病気のため、全盲になった女子学生を差別したと、支援グループの学生たちが大騒ぎしたことがある。

もちろん彼らは大理石病の何たるかを知らない。

「無知につける薬」はない。

スタンフォード大学病理学教室の有能な病理医ジェリー・バークは色盲(Color Blind)だった。

どうして分かったかというと、一緒に同じ標本をディスカッション顕微鏡で覗いた時に、彼の顕微鏡には光源のすぐ上にブルーフィルターが入っておらず、いきなり黄色みを帯びて、ぎらぎらと輝くまぶしい光が接眼レンズから入って来たからだ。

私は視覚は正常だから、ブルーフイルターのない顕微鏡の視野は見ることが出来ない。

それを指摘すると、ジェリーは

「すまん。青色フィルターを入れるのを忘れていた。

実は俺はカラーブラインド(色盲)なんだ。

黄緑色盲だから、ブルーフィルターが不必要なんだ。」

と説明してくれた。

教授のドナルド・ドルフマンはFMで心を静めるクラシックを聴きながら顕微鏡を覗いて、病理診断を行っていた。

勤務中にイアホーンを耳にあてていたら、日本なら「不謹慎」と言われるところだろう。

しかしアメリカの場合、仕事の質が問題にされるだけで、他人に迷惑をかけるのでなければ、こんなことを誰も問題にしない。

(レジデントの中には、「ロン(ドナルドの愛称)の英国英語の発音はキザだ」と陰口をきく者もいた。ロン・ドルフマンはユダヤ系で、人種差別の強い、南アフリカを見限りアメリカに移住し、ディープサウスで病院勤務中に、「非流行性(Non-endemic)バーキット・リンパ腫」を発見したことから注目され、後にスタンフォード大学の病理学教授になった。

私もスタンフォード大学に40日間仕事で滞在した時に、一家でパロ・アルトのモーテルに滞在し、子供二人は現地の小学校に入れたことがある。

これも異例だが、当時通っていた日本の私立小学校の校長は米国留学に理解を示してくれ、子供が一時的に米国の小学校にステイするのを許してくれた。

その間にロン・ドルフマン教授の自宅に招かれたが、スタンフォード大の教授はこんなに立派な家に住んでいるのか、と驚くほどの家だった。日本なら大きな池と築山のある庭というところだが、ガラスの温室の中に、大きな樹木が生えているのには驚いた。

庭に雨が降ることはなく、そのまま歩いてリビングルームに入れる。)

ジェリー・バークの話に戻る。

アメリカの病理学者は色盲でも有能ならやれるのだ。

「全色盲」とは全ての色が区別できず、「灰色の世界」のみが見える人のことだ。実はミクロネシアに遺伝的な全色盲が多発する島がある。例の脳神経科医で作家のオリヴァー・サックスが書いている★。

★オリヴァー・サックス(春日井晶子訳)「色のない島へ:脳神経科医のミクロネシア探訪記 (The Island of Colorblind,1996)」早川書房、1999/5 2000円)

彼が調査したところ、全色盲でも熟れたバナナと青いバナナの区別ができ、生活に支障はないそうだ。

例えていえば、白黒のモノクローム映画でも、果物や野菜などの熟度や新鮮度が分かるようなものだ。

あれは「全色盲の患者が見ている世界」と同じものだと言うことに、差別反対論者は気づいていない。

彼らの主張には科学的根拠が乏しい、だから現実に阻まれ、永続的な主張ができない。フェミニズムと同じことになるだろう。

さて、次は変わった異文化交流の話。

アルファベットには発音方法の機能があるだけで、男女で同姓同名の人がいます。

例えば「レスリー」という名は女の名前だと思っていましたが、ファーストネームが「レスリー」という医師が「ニューイングランド医学雑誌」に腸管の名称を折り込んだ素敵な詩を投稿していたので、

「日本語訳して日本の読者に紹介したい」と手紙で許可を求めたら、英語の詩集を一冊献本してくれました。

女性か?と訊ねたので、表紙にそれが書いてあるのだと思い読みましたが、特に性を特定する手がかりはなく、再度問いあわせたら、男性だと判明しました。

そのうちに、2000年の11月に「旧石器遺跡」捏造事件が起き、ついで「STAP細胞」事件が起き、定年前に「大学新入生に薦める101冊の本」の編集と執筆の責任者として、本を岩波書店から出版する交渉を進めたりの仕事が重なりました。

この詩の翻訳と何かの雑誌に発表する仕事は手つかずのままです。

「101冊の本」の出版後のことについては、執筆者に原稿料を払う責任を岩波から委託されました。

出版の条件であったともいえます。

たった2ページの書評原稿に5,000円を払う支払いなど、岩波書店としてはやっておれない、というのです。だからその支払い計算は私にやってくれ、というのです。

初めは「岩波から本が出せるのなら、原稿料はただでよい」と言っていたフェミニストを含め、

「監修者の手間と苦労が増えるだけだから、みんな辞退しよう」というものは一人もおらず、「作者の時代背景と他の主な作品」という一番調査に手間がかかった部分は、体裁と文字数を統一するために大変苦労したのに、それへの感謝の言葉は一言も聞かれず、

「フェミニストというのは、しょせん自分の権利だけを主張する利己主義の一種で、こんな主張ではコミュニティが崩壊するな…」

と思いました。

今、フェミズムは主導者が「失敗」と認めるところまでに至っていますが、私は心理学者による著書★、

★林道義「フェミニズムの害毒」(草思社、1999)

を読んだ時から、彼の主張に一理も二理もあることを知り、「たぶんフェミニズムは行き詰まるな…」と思っていました。

季刊雑誌「ミクロスコピア」の編集長藤田恒夫先生の話の追加です。

あれだけの編集才能と知識の幅の広さと奥深さがあり、しかもそれを見せびらかせない医学部教授には、お会いしたことがありません。

日本語を読み易くくし、誤読を避けるために、「分かち書き」を採用し、句読点以外にも 文節の区切りを明瞭にする文体を開発されたのも、藤田恒夫先生です。

有名な東大解剖学の教授、藤田恒太郎先生のご子息で、多数の解剖学や組織学の教科書、父上の著書の改訂版など医学関係の著書以外に、「腸は考える」(岩波新書)などの一般書、随筆なども書いておられます。

その「ミクロスコピア」が修復腎移植の助っ人として、何回も特集を組み、それが第1回「科学ジャーナリスト賞」を受賞したのですから、非常に力強い援軍になりました。

だいたい、人間という動物は一般的に言って(もちろん例外はありますが)とかく老いてくると、自分がどういうことをしたのか周囲に威張るようになります。

作家の山田風太郎は「人は死んで三日たったら忘れられる」という辛辣なアフォリズムを残しました。

NCI(米国立がん研究所)の場合、それは死後2週間のようです。ナット・ヤングというNCIの病理医が休暇で訪れたバーミューダ島で急死した後、2週間は話題にのぼったが、それ以後は誰も彼の死を忘れてしまったと、久しぶりにサンフランシスコで再会した恩師のコスタン・ベラード博士が、「NCIは冷たいところだ…」と眼に涙を溜めて話してくれました。

黒沢明の映画「生きる」の話をしてあげたかったのですが、とっさに思いつきませんでした。

ナイーブな、情にもろい人でしたが、元駐日大使エドウィン・ライシャワーと異なり、同じハーバード卒でも、「日本映画を見る」という趣味はなかったように思います。

ベラード先生のことはまた改めて書きます。

それは自分だけの手柄ではなく、周囲で支えてくれた人のお蔭なのだ、ということを自覚しないと、死後「死んでくれてせいせいした」と周囲から本音が語られかねません。

いろんな味方が現れて、攻守立場を変えて、頑迷な透析利権がらみで、修復腎移植反対続けてきた、腎移植関係の学会首脳部が今度は勝手に治療法を排除するのは「患者の自己決定権を無視している」という社会的非難をかわす立場に追いこまれてきました。「医療費削減」という厚労省の方針転換もあります。

まだ敵はどこにあるか分からない味方の弱点を探してそこに攻撃をかけてくる可能性があります。

ノルマンディー上陸作戦の弱点をついて、ナチス軍が起こした「アルデンヌの森を利用した連合軍分断作戦のような攻撃のようなものです。(日本ではこの作戦は映画「バルジ大作戦」で有名です。バルジ(Bulgeは英語で「突出部」を意味します。)

出過ぎた敵陣営を叩くのは、軍事の常識です。もうナチス軍に攻勢をかける能力はない、と見た連合軍の作戦ミスです。背景には連合軍の奢りがあった。

戦史からも役立つものは学ばねばなりません。

私は修復腎禁止問題について、反対派には新たな作戦を立てる可能性が残っていると見ます。

第三者が完勝と判定するまで、奢りは禁物です。

勝利の美酒には後でゆっくり酔ったらよいでしょう。

日本医療史を書き換えるだけの重要な事件とみて、修復腎移植擁護の義勇軍に参加したのは私だけではありません。

生命倫理学者の粟屋剛・元岡山大医学部教授、同じく東大の小林先生、東映の岡田社長の実の娘で生命倫理学者の◯◯先生(結婚後の姓を失念)などがネットや論文や著書で「修復腎移植支持」の論陣をはってって下さいました。

また総合医学文化誌、季刊「ミクロスコピア」の編集長・故藤田恒夫(元新潟大学解剖学教授)もこの新手法を支持する特集を何回も組まれ、定年退職後の生き甲斐になっていたように思います。

だが、もしかしたら、先生が朝、床の中で即死に近い状況で命が燃えつきているのを、起こしに来られた奥さまに発見されたのも、この最後の論陣で精力を使い果たされたのではないか、と申し訳なく思っております。

最近、藤田恒夫先生の遺稿集が、秘書だった霜島さんと奥さまの手によりまとめられ、一部を私宛にご恵送下さいました。

「出来れば毛筆でお礼状を」と思いましたが、もう書くことはパソコンがないと無理なので、(いわゆる「廃用性萎縮」です。)お礼状が出せません。もう自分はパソコンと人間のハイブリッドになっているな、と思います。

1970年代の終りに、NCIの国際悪性リンパ腫プロジェクトの要員に推薦され、スタンフォード大医学部のアシスタントをしていたドン・ペルトンという技師が「ワープロで文字を書く仕事ばかりをしていたら、手書き英語のスペルを忘れた」

という話をしてくれました。これが廃用性萎縮です。

合理主義者の娘は 「広島弁が標準語になっているハワイでは 日本語は広島弁が通じるし、英語が出来れば、ここで暮らすには十分だ」と

言っています。

何しろアメリカの大学では二ヶ国語が必修で、普通、英語とスペイン語を学ぶのですが、教授と議論して「私は日本語と英語ができるから、二ヶ国語の必修条件は満たしている。よって新に別の外国語の単位を取る必要はない」という主張を教授に認めさせたといいます。

シアトルのワシントン州立大学に学んだので、日本の国立大学とちがい、単位毎に授業料が異なり、それを節約するには余分な単位を取らないという方針で進んだようです。

さらに子供の漢字読み書きは、教育として必要ないという意見です。

しかし漢字には「表意文字」の機能があり、「女」+「家」=嫁(よめ、音読み=か)という意味の漢字になります。

女が三人寄ると=姦(かしま、音読み=かん、例:姦通罪)しいという漢字になります。

漢字の成り立ちの意味を説明しながら、漢字を説明したところ、NCIの同僚が 大変興味をもってくれました。

中には「なるほど」と得心してくれたアメリカ人もいました。

これが本当の「異文化交流」ではないかな…とも思いました。

NCIの技師長クラスには 太平洋戦争で米軍として日本軍と戦ったことのある元海兵隊の衛生兵もいて、沖縄戦の経験を話してくれました。

私は高田郡向原町の疎開先の道路向かいの豆畑で目撃した、8月6日の朝の閃光と爆発音と立ちのぼるキノコ雲と それに午後から芸備線を使って広島方面から負傷者が運ばれてきた、顔や手に白い包帯を巻いていて、痛そうだった人たちのことを 明瞭に憶えています。

元海兵隊の写真室技師長に「二発の原爆投下とソ連の参戦が、帝国陸海軍に戦争の継続をギブアップさせたのは事実だが、20万人以上の一般市民を即死させ、30キロ以上離れた所にいた、私のような幼児にも、心理学的な後遺症を与えるような兵器の使用が正当化されるだろうか?」と問いかけたところ、沈黙あるのみでした。

高校で同級生だった 付小から進学した人たちにその話をしたら、誰も私の見たことを信じてくれなかった。

無理もない。広島市近郊では「黒い雨」などに妨げられて、キノコ雲は見えなかった。

見えたのは30キロ以上離れた呉市の一部とか、北部では高田郡(現安芸郡)向原町の一部のみである。私が目撃した位置は、地理学的に峠になっていて、吉田川(江の川水系)と三篠川(太田川水系)の分水嶺になっており、広島方面の空がよく見わたせる場所だった。

(もちろん当時はそういう知識はない。分水嶺を走るコンクリートの溝は当時「泣き別れ」と呼ばれていた。降った雨水が、北と南にそれぞれ別れて流れるという不思議な溝だった。

これは大人になってから、現地を再訪して、発見したことである。)

昭和16年6月生まれの私は 20年の8月15日には満4歳と2ヶ月だった。あれほど強烈な印象は、今も忘れられない。

私は目は 歳相応に衰えたが、聴覚はいまでも敏感で、仕事場で床に落ちた針の音がうるさいので、冬場の暖房を兼ねて、電気カーペット敷いているくらいだ。

私の健康科学の授業では、私語を厳禁した。

「私語したければ、教室から出てしなさい。真面目に講義を聴いている学生に迷惑がかかるから」、と第一回の講義の時に申し渡しておいた。

「教室の掟」を無視するのは、たいてい女子学生で、それも医学生が多い。私の聴覚は大講義室でも私語を検出するほど鋭い。

ルール無視は、スポーツなら「退場」だ。教室から私によって追い出された女子学生はひとりやふたりではない。それは決まって女子医学部生である。何か「未来の医師は特権階級」とでも思っているのではないか。

人口動態学の予測によれば、間もなく医師過剰の時代が来る。かつでシンガポールは、人口に応じて医師数の上限を定めていた。

イタリアは医師過剰になり、失業した医師がタクシーの運転手をしていた時代がある。

かつて日本では教員の定数を増やしたため、教師が「でもしか先生」と自嘲する時代があった。「段階の世代」の波が通過する時、義務教育の小・中学校では一時的に教室不足、教師不足の波が通過した。

ところが教育委員会や教育行政は、人口動態の未来予測ができず、教員数も対症療法ですませてきた。

厚労省の医師数問題も、未来予測ができず、医師数も増やしたり減したりの、場当たり的対応に終始してきた。

どちらも、教員や医師の未来設計を兼ねた対応ではなかった。

こういうことが起こるなんて、誰も夢にも思わなかったのではないか。

石川達三の小説にあこがれて、教師になった(「聖職の碑」のことか?)という中学教師がいたが、小説と現実とは異なる。

広島県東部では解放同盟の「糾弾」が激しく、当時の世羅郡では高校の校長が自殺する事件まで起きている。

元久芳小学校の女性校長が、広島県東部の小学校に転勤になった後、「糾弾」がいかに怖いかの「話を聞いて欲しい」と駆け込みで来られ、その聞き役を務めたこともある。

聞いてもらうだけで胸のつかえが楽になるのだそうだ。

日本では言葉狩りが盛んで、大学でも言ったことの文脈を無視して「文盲」という言葉を使ったのが差別だと大理石病という極めてまれな病気のため、全盲になった女子学生を差別したと、支援グループの学生たちが大騒ぎしたことがある。

もちろん彼らは大理石病の何たるかを知らない。

「無知につける薬」はない。

スタンフォード大学病理学教室の有能な病理医ジェリー・バークは色盲(Color Blind)だった。

どうして分かったかというと、一緒に同じ標本をディスカッション顕微鏡で覗いた時に、彼の顕微鏡には光源のすぐ上にブルーフィルターが入っておらず、いきなり黄色みを帯びて、ぎらぎらと輝くまぶしい光が接眼レンズから入って来たからだ。

私は視覚は正常だから、ブルーフイルターのない顕微鏡の視野は見ることが出来ない。

それを指摘すると、ジェリーは

「すまん。青色フィルターを入れるのを忘れていた。

実は俺はカラーブラインド(色盲)なんだ。

黄緑色盲だから、ブルーフィルターが不必要なんだ。」

と説明してくれた。

教授のドナルド・ドルフマンはFMで心を静めるクラシックを聴きながら顕微鏡を覗いて、病理診断を行っていた。

勤務中にイアホーンを耳にあてていたら、日本なら「不謹慎」と言われるところだろう。

しかしアメリカの場合、仕事の質が問題にされるだけで、他人に迷惑をかけるのでなければ、こんなことを誰も問題にしない。

(レジデントの中には、「ロン(ドナルドの愛称)の英国英語の発音はキザだ」と陰口をきく者もいた。ロン・ドルフマンはユダヤ系で、人種差別の強い、南アフリカを見限りアメリカに移住し、ディープサウスで病院勤務中に、「非流行性(Non-endemic)バーキット・リンパ腫」を発見したことから注目され、後にスタンフォード大学の病理学教授になった。

私もスタンフォード大学に40日間仕事で滞在した時に、一家でパロ・アルトのモーテルに滞在し、子供二人は現地の小学校に入れたことがある。

これも異例だが、当時通っていた日本の私立小学校の校長は米国留学に理解を示してくれ、子供が一時的に米国の小学校にステイするのを許してくれた。

その間にロン・ドルフマン教授の自宅に招かれたが、スタンフォード大の教授はこんなに立派な家に住んでいるのか、と驚くほどの家だった。日本なら大きな池と築山のある庭というところだが、ガラスの温室の中に、大きな樹木が生えているのには驚いた。

庭に雨が降ることはなく、そのまま歩いてリビングルームに入れる。)

ジェリー・バークの話に戻る。

アメリカの病理学者は色盲でも有能ならやれるのだ。

「全色盲」とは全ての色が区別できず、「灰色の世界」のみが見える人のことだ。実はミクロネシアに遺伝的な全色盲が多発する島がある。例の脳神経科医で作家のオリヴァー・サックスが書いている★。

★オリヴァー・サックス(春日井晶子訳)「色のない島へ:脳神経科医のミクロネシア探訪記 (The Island of Colorblind,1996)」早川書房、1999/5 2000円)

彼が調査したところ、全色盲でも熟れたバナナと青いバナナの区別ができ、生活に支障はないそうだ。

例えていえば、白黒のモノクローム映画でも、果物や野菜などの熟度や新鮮度が分かるようなものだ。

あれは「全色盲の患者が見ている世界」と同じものだと言うことに、差別反対論者は気づいていない。

彼らの主張には科学的根拠が乏しい、だから現実に阻まれ、永続的な主張ができない。フェミニズムと同じことになるだろう。

さて、次は変わった異文化交流の話。

アルファベットには発音方法の機能があるだけで、男女で同姓同名の人がいます。

例えば「レスリー」という名は女の名前だと思っていましたが、ファーストネームが「レスリー」という医師が「ニューイングランド医学雑誌」に腸管の名称を折り込んだ素敵な詩を投稿していたので、

「日本語訳して日本の読者に紹介したい」と手紙で許可を求めたら、英語の詩集を一冊献本してくれました。

女性か?と訊ねたので、表紙にそれが書いてあるのだと思い読みましたが、特に性を特定する手がかりはなく、再度問いあわせたら、男性だと判明しました。

そのうちに、2000年の11月に「旧石器遺跡」捏造事件が起き、ついで「STAP細胞」事件が起き、定年前に「大学新入生に薦める101冊の本」の編集と執筆の責任者として、本を岩波書店から出版する交渉を進めたりの仕事が重なりました。

この詩の翻訳と何かの雑誌に発表する仕事は手つかずのままです。

「101冊の本」の出版後のことについては、執筆者に原稿料を払う責任を岩波から委託されました。

出版の条件であったともいえます。

たった2ページの書評原稿に5,000円を払う支払いなど、岩波書店としてはやっておれない、というのです。だからその支払い計算は私にやってくれ、というのです。

初めは「岩波から本が出せるのなら、原稿料はただでよい」と言っていたフェミニストを含め、

「監修者の手間と苦労が増えるだけだから、みんな辞退しよう」というものは一人もおらず、「作者の時代背景と他の主な作品」という一番調査に手間がかかった部分は、体裁と文字数を統一するために大変苦労したのに、それへの感謝の言葉は一言も聞かれず、

「フェミニストというのは、しょせん自分の権利だけを主張する利己主義の一種で、こんな主張ではコミュニティが崩壊するな…」

と思いました。

今、フェミズムは主導者が「失敗」と認めるところまでに至っていますが、私は心理学者による著書★、

★林道義「フェミニズムの害毒」(草思社、1999)

を読んだ時から、彼の主張に一理も二理もあることを知り、「たぶんフェミニズムは行き詰まるな…」と思っていました。

季刊雑誌「ミクロスコピア」の編集長藤田恒夫先生の話の追加です。

あれだけの編集才能と知識の幅の広さと奥深さがあり、しかもそれを見せびらかせない医学部教授には、お会いしたことがありません。

日本語を読み易くくし、誤読を避けるために、「分かち書き」を採用し、句読点以外にも 文節の区切りを明瞭にする文体を開発されたのも、藤田恒夫先生です。

有名な東大解剖学の教授、藤田恒太郎先生のご子息で、多数の解剖学や組織学の教科書、父上の著書の改訂版など医学関係の著書以外に、「腸は考える」(岩波新書)などの一般書、随筆なども書いておられます。

その「ミクロスコピア」が修復腎移植の助っ人として、何回も特集を組み、それが第1回「科学ジャーナリスト賞」を受賞したのですから、非常に力強い援軍になりました。

だいたい、人間という動物は一般的に言って(もちろん例外はありますが)とかく老いてくると、自分がどういうことをしたのか周囲に威張るようになります。

作家の山田風太郎は「人は死んで三日たったら忘れられる」という辛辣なアフォリズムを残しました。

NCI(米国立がん研究所)の場合、それは死後2週間のようです。ナット・ヤングというNCIの病理医が休暇で訪れたバーミューダ島で急死した後、2週間は話題にのぼったが、それ以後は誰も彼の死を忘れてしまったと、久しぶりにサンフランシスコで再会した恩師のコスタン・ベラード博士が、「NCIは冷たいところだ…」と眼に涙を溜めて話してくれました。

黒沢明の映画「生きる」の話をしてあげたかったのですが、とっさに思いつきませんでした。

ナイーブな、情にもろい人でしたが、元駐日大使エドウィン・ライシャワーと異なり、同じハーバード卒でも、「日本映画を見る」という趣味はなかったように思います。

ベラード先生のことはまた改めて書きます。

それは自分だけの手柄ではなく、周囲で支えてくれた人のお蔭なのだ、ということを自覚しないと、死後「死んでくれてせいせいした」と周囲から本音が語られかねません。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます