最近新しい製作はなくメイン機の4LL01、10cmバーチカルツインシステムを聴き続けています。

家族の留守には音量上げて聞いていますが音量を上げると僅かに歪みを感じることがあります。ネットワーク使用時には気づかなかったのですが、ネットワークを介さないためかなりパルシブな信号がはいるせいでしょうか。

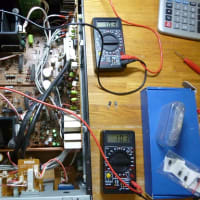

前回アンプ内の接触の問題は解決したので今度はスピーカーの接触部分の見直しをしてみることにしました。

SICA Z009160 ドームツィーターの取り外しです。このスピーカーの付属のネジは木ネジではなく、六角レンチ用のビスになっています。

接続はウーファーはファストン端子、ツイーターは端子部分はハンダ付他はギボシ端子、圧着端子を使用し、ユニットと取り付け部分以外は全て圧着に変更しました。以前の配線部分で圧着の不良が2箇所もあり今回はあせらずにしっかりと配線しました。

スピーカー作製時には配線作業は完成間近で早く音出しをしたくて、どうしても気がせいて作業うが荒くなりがちでどうもいけません。

またこのウーファーにはコイズミ無線のOEMリングを使用しています、実は紙製で自由に切り取れます。ツイーターの形にカッターナイフで切り取りぴったり収めています。

これで再生、歪み感が消えたようです。配線の接触は常に気にしたほうが良いようです。

コイズミ無線にARTオーディオのウーファ4LL01の周波数特性が掲載されるようになりました。本機の4LL04は防磁型、いま発売中の4LL01は非防磁型だけのちがいのようです。

写真はコイズミ無線で発売しているアルミエンクロージャーのスピーカーキットAA-1101ですが

これにはウーファーに4LL01が使用されています。コーン紙、エッジは全く同じもののようです。

むかしむかしビソニックのダビットシリーズから始まり流行となった一連の小型ブックシェルフスピーカーを思い出すシステムで当時は高くて買えず、今頃になりなつかしくて思わず買ってしまったものです。

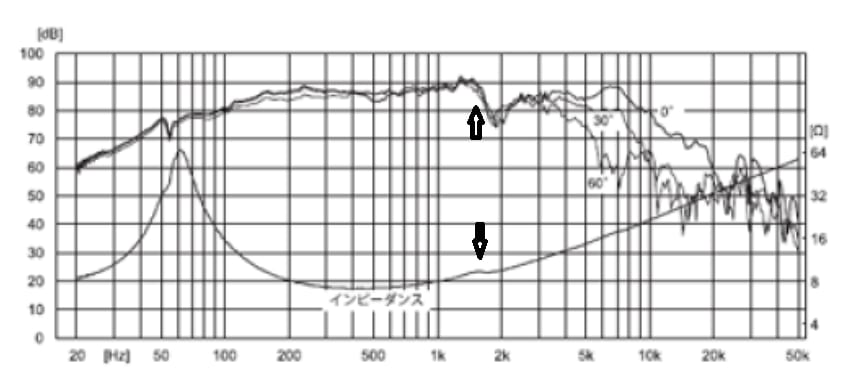

4LL01のインピーダンス特性を見てみます

細かく特性がとってあるので分かりやすいのですが1500Hzにノッチがみられます(丸印)これが多分ボイスコイルとエッジの間の反射によって生じるもののようで、分割振動の開始する周波数を示すそうです。やはりウーファーとして失敗の少ないクロスオーバーは1500からその倍の3000Hzまでに選ぶのが適当となるようです。

また今年もコイズミ無線とFOSTEXのコラボモデルで10cmウーファーFK10Wが発売されるようです、特性も発表されています。

インピーダンス特性を見るやはり1500Hz付近にノッチがあり、音圧特性もそこから乱れが生じやすいようです(矢印)。同じ材質の紙のコーン紙で、同じ口径では同じ立ち居ぶるまいをするようです。クロスオーバー周波数もできれば2000Hzくらいまでにまとめたほうが失敗なくクロスできるようです。

10cmウーファーでも分割振動をさけるためには、かなり低い周波数までしか使用できず、上につなげるツイーターも2000Hzから使用できるような比較的パワフルなツイーターが必要になってしまうようです。

では8cmではとSTEREO誌の付録、FOSTEXPW80の特性ではノッチははっきりわかりません。代わりにFOSTEXのFE83Enをみると 2000Hzにノッチがあり2000Hzまでは分割振動せず、許容帯域といわれる倍の4000Hzまではほぼピストンモーションできるようで、人声の帯域がカバーできるようです。これが8cmフルレンジの好まれる最大の要因ではないでしょうか。

高いクロスオーバー周波数で2ウェイが組みやすい8cmのウーファーはやはり定期的に入手したくなります。ぜひFOSTEXのPW80は今後も発売してほしいいものです。

家族の留守には音量上げて聞いていますが音量を上げると僅かに歪みを感じることがあります。ネットワーク使用時には気づかなかったのですが、ネットワークを介さないためかなりパルシブな信号がはいるせいでしょうか。

前回アンプ内の接触の問題は解決したので今度はスピーカーの接触部分の見直しをしてみることにしました。

SICA Z009160 ドームツィーターの取り外しです。このスピーカーの付属のネジは木ネジではなく、六角レンチ用のビスになっています。

接続はウーファーはファストン端子、ツイーターは端子部分はハンダ付他はギボシ端子、圧着端子を使用し、ユニットと取り付け部分以外は全て圧着に変更しました。以前の配線部分で圧着の不良が2箇所もあり今回はあせらずにしっかりと配線しました。

スピーカー作製時には配線作業は完成間近で早く音出しをしたくて、どうしても気がせいて作業うが荒くなりがちでどうもいけません。

またこのウーファーにはコイズミ無線のOEMリングを使用しています、実は紙製で自由に切り取れます。ツイーターの形にカッターナイフで切り取りぴったり収めています。

これで再生、歪み感が消えたようです。配線の接触は常に気にしたほうが良いようです。

コイズミ無線にARTオーディオのウーファ4LL01の周波数特性が掲載されるようになりました。本機の4LL04は防磁型、いま発売中の4LL01は非防磁型だけのちがいのようです。

写真はコイズミ無線で発売しているアルミエンクロージャーのスピーカーキットAA-1101ですが

これにはウーファーに4LL01が使用されています。コーン紙、エッジは全く同じもののようです。

むかしむかしビソニックのダビットシリーズから始まり流行となった一連の小型ブックシェルフスピーカーを思い出すシステムで当時は高くて買えず、今頃になりなつかしくて思わず買ってしまったものです。

4LL01のインピーダンス特性を見てみます

細かく特性がとってあるので分かりやすいのですが1500Hzにノッチがみられます(丸印)これが多分ボイスコイルとエッジの間の反射によって生じるもののようで、分割振動の開始する周波数を示すそうです。やはりウーファーとして失敗の少ないクロスオーバーは1500からその倍の3000Hzまでに選ぶのが適当となるようです。

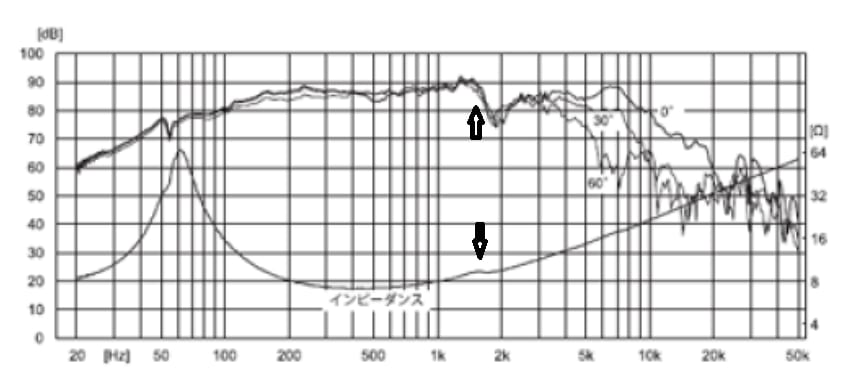

また今年もコイズミ無線とFOSTEXのコラボモデルで10cmウーファーFK10Wが発売されるようです、特性も発表されています。

インピーダンス特性を見るやはり1500Hz付近にノッチがあり、音圧特性もそこから乱れが生じやすいようです(矢印)。同じ材質の紙のコーン紙で、同じ口径では同じ立ち居ぶるまいをするようです。クロスオーバー周波数もできれば2000Hzくらいまでにまとめたほうが失敗なくクロスできるようです。

10cmウーファーでも分割振動をさけるためには、かなり低い周波数までしか使用できず、上につなげるツイーターも2000Hzから使用できるような比較的パワフルなツイーターが必要になってしまうようです。

では8cmではとSTEREO誌の付録、FOSTEXPW80の特性ではノッチははっきりわかりません。代わりにFOSTEXのFE83Enをみると 2000Hzにノッチがあり2000Hzまでは分割振動せず、許容帯域といわれる倍の4000Hzまではほぼピストンモーションできるようで、人声の帯域がカバーできるようです。これが8cmフルレンジの好まれる最大の要因ではないでしょうか。

高いクロスオーバー周波数で2ウェイが組みやすい8cmのウーファーはやはり定期的に入手したくなります。ぜひFOSTEXのPW80は今後も発売してほしいいものです。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます