阪和線ホーム駅名標

阪和線ホーム駅名標てんのうじ - Tennōji

所在地 大阪市天王寺区悲田院町10-45

北緯34度38分50.36秒

東経135度30分50.18秒

所属事業者 西日本旅客鉄道(JR西日本)

電報略号 テン

駅構造 地上駅

ホーム 5面5線(頭端式)

4面7線(島式)

乗車人員

-統計年度- 134,728人/日(降車客含まず)

-2011年-

開業年月日 1889年(明治22年)5月14日

乗入路線 3 路線

所属路線 ■関西本線(大和路線)

キロ程 171.4km(名古屋起点)

加茂から50.5km

◄東部市場前 (2.4km)(1.0km) 新今宮►

所属路線 ■大阪環状線

キロ程 西九条駅経由:11.0km

京橋駅経由:10.7km(大阪起点)

◄新今宮 (1.0km)(1.0km) 寺田町►

所属路線 ■阪和線

キロ程 0.0km(天王寺起点)

◄[j 1](新今宮) (-km)(1.5km) 美章園►

備考 直営駅(管理駅)

みどりの窓口 有

大阪市内駅

^ 大和路線新今宮方面から阪和線への直通あり。

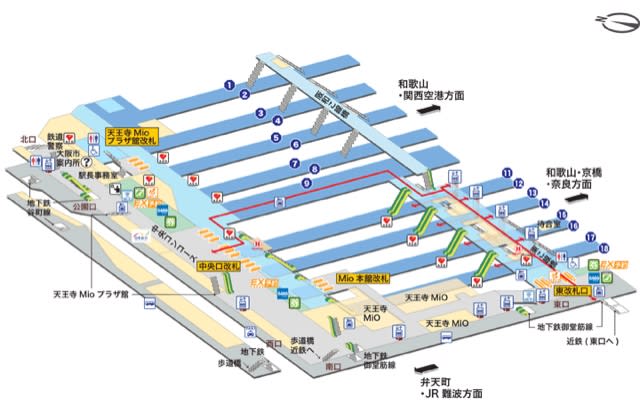

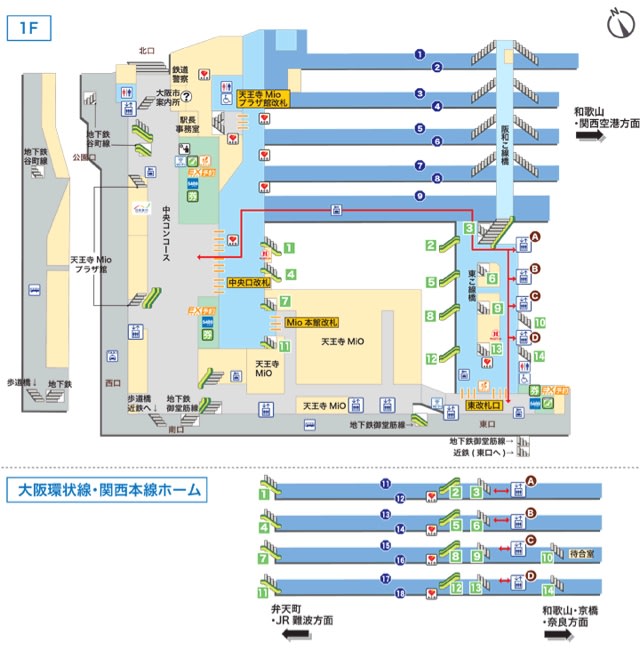

構内図

駅構造

上町台地上に位置する地上部と、それを東西に貫通する掘割部の2層構造になっている。地上部に阪和線ホームと中央コンコースがあり、掘割部に大阪環状線、関西本線(大和路線)のホームがある。かつて阪和電気鉄道が使っていた阪和線のホーム(1 - 9番のりば)と、かつて関西鉄道が使っていた関西本線(大和路線)、大阪環状線のホーム(11 - 18番のりば)とで構造的にも実務的にも分かれている。

のりば

阪和線ホーム

阪和線では1 - 9番のりばを使っている。櫛形ホーム5面5線の地上駅。2・3番のりば、4・5番のりば、6・7番のりば、8・9番のりばそれぞれが1本の線路を共有していて、3・4・7・8番のりばは乗車専用ホーム、2・5・6・9番のりばは降車専用ホームになっている。原則として3・4番のりばは快速列車、7・8番のりばは普通が使っている。10番のりばは欠番となっている。

1番のりばはかつて特急列車専用ホームで中間改札が設けられていたがのちに撤去され、主に早朝の関空快速やきのくに線に直通する列車を中心に使われていた。2011年現在は定期特急列車はすべて大和路線ホーム15、18番のりばから発着し、一部のきのくに線直通臨時列車のみが発着する。なお、朝晩には、降車専用ホームとしても使われ、ダイヤ乱れの際には1番線発車の列車がよく見られる。(大阪環状線との直通打ち切りの際に関空快速の発着によく使用されている。)

2007年(平成19年)のダイヤ改正で1番のりばはラッシュ時の快速列車、2番のりばは特急と「はんわライナー」が使い、3番のりばは使っていなかった。しかし、2008年(平成20年)のダイヤ改正により再度これが入れ替わり、1番のりばが特急と「はんわライナー」用、3番のりばが快速列車(2番のりばは降車用)という形に戻った。同時に3番のりばも有効長8両編成対応のホームに延伸された。

大阪環状線ホーム

大阪環状線の列車は11 - 14番のりばを使っている。ただし、関西本線(大和路線)・阪和線方面から大阪環状線に直通する列車は、17番・18番のりばを使っている。11 - 14番のりばは掘割部の島式ホーム2面3線の地上駅で、12番・13番のりばで1本の線路を共有している。12番のりばは内回り列車の始発専用となっている。

このホームでは、以前は接近時の自動放送はなく駅員が放送していた。自動放送が導入された当初はJR京都線・JR神戸線などで使われているものと同じタイプのもの(文言・抑揚は多少異なっていた)が使われていたが、2009年(平成21年)9月に大阪環状・大和路線運行管理システムが導入されたことにより、案内放送が変更された。なお、発車放送は大阪環状線のほかの駅と同じく車掌の押ボタン操作により流れるが、13番のりば側は自動である。

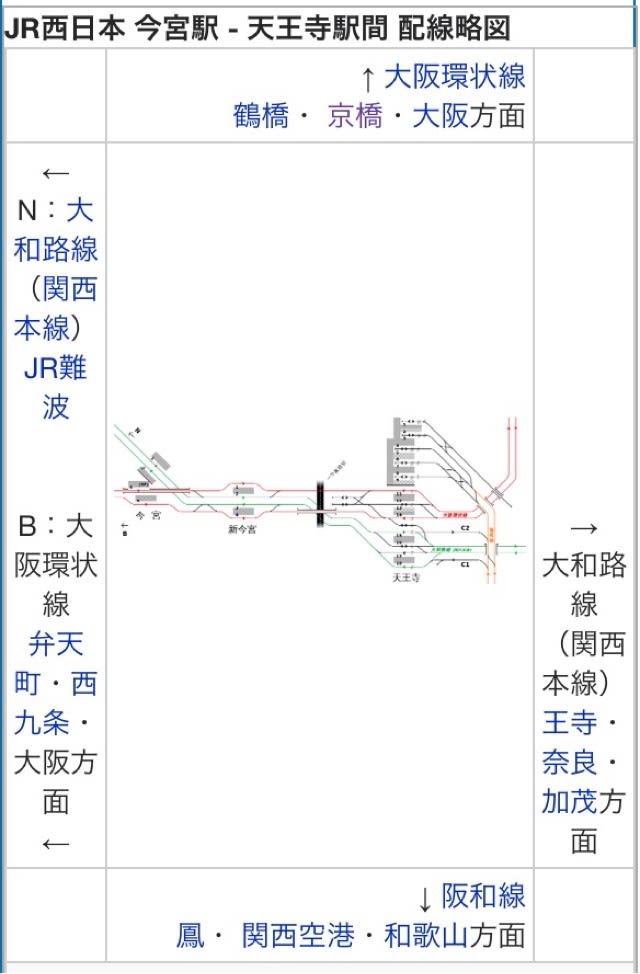

関西本線(大和路線)ホーム

関西本線(大和路線)の列車は、掘割部にある島式ホーム2面4線の15 - 18番のりばを使っている。本来は関西本線(大和路線)のホームであるが、1989年(平成元年)7月22日に阪和線と関西本線(大和路線)を結ぶ構内短絡線が設けられて以来、阪和線の列車もこのホームに乗り入れ、大阪環状線との直通が可能になった。短絡線は当初単線で関西本線(大和路線)と平面交差しており、阪和線との直通列車は16番・18番のりばに発着していたことから、ダイヤ編成上のボトルネックとなっていたが、2008年(平成20年)3月15日より短絡線は複線化され、平面交差も解消された。直通列車は15番・18番のりばに発着している。

15番のりばから発車する特急「くろしお」は車両形式によりドア位置が異なるため天井に設置されている行灯式号車案内(乗車口のものが点灯)で確認する。関空特急「はるか」はホーム上に乗車口案内が添付されている。一方、18番のりばの関空特急「はるか」の号車案内板が線路側にあるのみで、特急「くろしお」の乗車口案内は設置されていない。

一つのホームに大和路線と阪和線直通の列車が発着することから、2003年(平成15年)頃までは自動放送が全くなく、案内は全て駅員による放送で行われていた。

引き上げ線など

阪和線のホームの東側には引き上げ線が1本、大阪環状線ホームの西側には引き上げ線が2本設けられている。また、14番のりばと15番のりばの間にはホームのない線路が1本ある。引き上げ線から出区して奈良方面への回送や、大和路線JR難波駅への回送のため、大阪環状線の西側引き上げ線に入りきらない時などに使われる。(阪和線のダイヤ乱れの際には、223系や225系がよく留置されている。)

の

り

ば

1 ■阪和線・きのくに線 (予備ホーム、定期列車の発着なし)休日臨時「くろしお81号」発車ホーム

2 ■阪和線 降車ホーム

3・4 ■阪和線・関西空港線・きのくに線 鳳・日根野・和歌山・御坊・紀伊田辺方面 快速・B快速・区間快速

■関西空港線 関西空港方面 当駅始発の関空快速・紀州路快速

5・6 ■阪和線 降車ホーム

7・8 ■阪和線 鳳・日根野・和歌山方面 普通(7番のりばは一部区間快速も使う)

9 ■阪和線 降車ホーム

11・12 ■大阪環状線 内回り 鶴橋・京橋・大阪方面 12番のりばは当駅始発のみ

13 ■大阪環状線 降車ホーム

14 ■大阪環状線 外回り 弁天町・西九条・大阪方面

15 ■阪和線 鳳・和歌山方面 大阪環状線からの直通

■関西空港線 関西空港方面 特急「はるか」・関空快速

■きのくに線(特急)(快速) 御坊・紀伊田辺・白浜・新宮方面 臨時「くろしお81号」を除く

■大和路線 上り 王寺・奈良・加茂・高田方面 朝ラッシュ時のみ

16 ■大和路線 上り 王寺・奈良・加茂・高田・京都(奈良線経由)方面

17 ■大和路線 下り JR難波方面

■大阪環状線 外回り 弁天町・西九条・大阪方面 大和路線からの直通

18 ■大和路線 下り JR難波方面

■大阪環状線 外回り 弁天町・西九条・大阪方面 阪和線・大和路線からの直通

■JR京都線 新大阪・京都・米原方面 特急およびB快速のみ

大阪駅は経由しない梅田貨物線経由

2・5・6・9・13番のりばは、降車専用ホーム。

かつて特急専用ホームだった1・2番線には中間改札があった。

旅客案内上ののりばと運転取り扱い上の番線は次の通り。

1番のりば …阪和5番線

2・3番のりば …阪和4番線

4・5番のりば …阪和3番線

6・7番のりば …阪和2番線

8・9番のりば …阪和1番線

11番のりば …1番線

12・13番のりば …2番線

14番のりば …3番線

ホームのない線路 …4番線

15番のりば …5番線

16番のりば …6番線

17番のりば …7番線

18番のりば …8番線

歴史

開業時

天王寺駅の歴史は、初代の大阪鉄道が1889年(明治22年)5月14日にのちの関西本線にあたる路線の、湊町駅(現在のJR難波駅) - 柏原駅間を開通させたときに、その中間駅として開業したことに始まる。当時の天王寺駅周辺は、四天王寺に代表される寺社群の集まる地であり、また明治に入って東成郡の郡役所が置かれて発展しつつある場所であった。大阪市街と町続きであった天王寺村の南で上町台地に掘割を設けて線路を敷いた。大阪鉄道は引き続き、後の大阪環状線にあたる路線の建設を進め、1895年(明治28年)5月28日に玉造駅まで開業し、天王寺駅はその分岐駅となった。1900年(明治33年)6月6日に、関西鉄道が大阪鉄道を合併して関西鉄道の駅となったが、その関西鉄道も1907年(明治40年)10月1日には鉄道国有法により国有化され、国有鉄道の駅となった。この間、周辺は急速に市街地として発展しており、大阪馬車鉄道(のちの阪堺電気軌道上町線)が1900年(明治33年)9月20日に、南海鉄道(のちの南海電気鉄道)天王寺支線が10月27日に相次いで開業して、これらの路線の集まるターミナルとしても発展していくことになった。さらに大阪市電も順次建設が進み、1923年(大正12年)4月13日には2代目の大阪鉄道も後の近鉄南大阪線となる路線を開業した。

この時点で、天王寺駅は掘割の中に東西方向に伸びるプラットホームが3本南北に並ぶ構造となっていた。北側から城東線(現在の大阪環状線の一部)ホーム、関西本線上りホーム、関西本線下り、南海天王寺支線共用ホームの順だった。城東線ホームより北側には貨物積卸場と貨物上屋が並んで貨物扱いを行っており、この部分の西側の地上と同じ高さに駅本屋が設けられていた。駅本屋の北側を東西に抜ける貨物扱い用の道路があり、天王寺駅前交差点から貨物積卸場へ荷車が出入りできるようになっていた。駅本屋は地上の高さにあることから、本屋内からそのままの高さで南へ掘割を横断する跨線橋が架かっており、そこから各ホームへ降りる構造だった。また、駅前には大阪市電や阪堺電気軌道の路面電車が走っており、阪堺電気軌道は掘割を横断する橋で南へ延びていた。2代目大阪鉄道の駅はこの国鉄天王寺駅の南側に隣接して東西方向にプラットホームを設けていた。

阪和電気鉄道の開業による展開

ここにさらに昭和初期には阪和電気鉄道が乗り入れてこようとしていた。この段階で駅の南側には大阪鉄道の駅があり、これらの間に大阪市営地下鉄が建設される予定となっていた。一方、駅の北側には南大阪電気鉄道が駅を建設する予定となっており、既に天王寺駅に乗り入れる余地が残されていなかった。しかし1926年(大正15年)に南大阪電気鉄道は2代目の大阪鉄道に吸収合併されたことから、駅北側の用地は不要となり、この部分を阪和電気鉄道が手に入れて利用することになった。これにより、国鉄の駅の北側に隣接して1929年(昭和4年)7月18日に阪和天王寺駅が開業した。阪和天王寺駅へは、鉄筋コンクリート造の高架線で国鉄の線路を横断して西へ向きを変え、国鉄の貨物積卸場の北側に並んでプラットホームなどが建設された。上町台地の端で国鉄の掘割部分との関係もあり、西側は台地の地面上に直接建設されているが、その東側は盛土になっており、さらにその東側は高架橋となっている。

阪和天王寺駅の大きな特徴としては、資本系列を同じくする新京阪鉄道の天神橋駅や京阪電気鉄道の天満橋駅などと同様、完全に乗降分離されたプラットホームとなっていたことがある。開業時旅客は2面4線の構造であったが、いずれのホームも長い1本のプラットホームになっておらず、東側の降車専用プラットホームと西側の乗車専用プラットホームが区切られた構造になっていた。これにより、東側の降車専用プラットホームに到着した列車から乗客を降ろし、その後乗車専用プラットホームの位置まで移動して、乗客を乗せてから折り返すという運転を行っていた。東側の降車専用プラットホームの西の端には地下道へ降りる階段が設けられており、西側の乗車専用プラットホームの南側のホームの下にある地下道につながっていて、乗車客と完全に分離された形で西側の降車用の改札口へつながる構造であった。乗り場の番号としては、乗車専用が1番から7番の奇数が北から順に、降車専用が2番から8番の偶数が北から順に付番されていた。したがって、1番の乗車専用ホームと同じ線路になっているのは2番の降車専用ホームといった関係だった。

また、紀勢本線方面へ直通する列車は編成が長かった関係で、特別に1番乗り場と2番乗り場をつなげた形で使っていた。これらの旅客設備より北側に貨物の留置線があり、旅客ホームより東側に貨物積卸場が設けられた。さらに高架上にある阪和天王寺駅から急勾配のスロープで降りて、国鉄の城東線と結ぶ貨物の受け渡し用の線路が設置され、天王寺駅構内専用の貨車受け渡し用としてロコ1100形電気機関車が製造された。1931年(昭和6年)にはこの受け渡し用の線路の途中から分岐して、高架上の貨物積卸場の下にも引き込み線を造り、2階建ての貨物積卸場となっている。さらに1938年(昭和13年)になると、利用の激増に対応して本来は降車専用であった4番・6番のホームから直接折り返しができるように設備が改造され、降車客用の地下通路は出入り口部分の三面を折りたたんで平面にすることが可能なようにして、混雑時のみこれを展開して利用するように改良された。

国鉄の天王寺駅も利用が急増しており、改良工事を始めることになった。城東線の北側にある貨物扱場からは西側に取り付け道路があって駅前を通っており、物資の搬出入をする車両が駅前の混雑に拍車をかけていることもあり、関西本線を1 kmほど東側に行った場所に貨物扱場を移転させることになった。1934年(昭和9年)に着工して1935年(昭和10年)から利用を開始した。これにより城東線北側の貨物扱場が空き、このスペースに新しい旅客設備を建設して線路を切り替え、順次南側に改良工事を進めていくという方法で旅客設備の改良が行われた。これによりそれまで3面しかなかったプラットホームが5面に増強され、北側から城東線用第1、城東線用第2、関西本線上り、関西本線下り、南海天王寺支線用にそれぞれ割り当てられた。駅の建屋も阪和天王寺駅側に建設した木造の仮駅舎に1937年(昭和12年)3月19日に移転して、その南側で旧駅設備を撤去の上で鉄筋コンクリート4階建ての駅舎の工事が始められた。この工事は基礎まで完成したが、戦争の影響でその後の建設工事が中止された。しかしこれらの一連の改良工事により、大阪環状線と関西本線の旅客設備は現在の姿をほぼ完成させた。

第二次世界大戦中には、1940年(昭和15年)12月1日に阪和電鉄が南海に合併されて阪和天王寺駅は南海天王寺駅となったが、1944年(昭和19年)5月1日には旧阪和電鉄に相当する路線が国鉄に買収されて国鉄阪和線となり、南海天王寺駅が国鉄の天王寺駅に統合された。

阪和線ホームの増強

第二次世界大戦後はさらなる利用の増加に対応するための改良工事が行われた。阪和線の貨物列車は天王寺駅で関西本線方面への受け渡しを行っていたが、1952年(昭和27年)9月1日に竜華操車場と杉本町駅を結ぶ阪和貨物線が完成して、天王寺駅を通らずに運行できるようになった。そして天王寺駅の阪和線設備が大改良され、一番北側に南紀方面直通列車専用の機回し線を備えた長いプラットホームが建設された。その南側には合計4本のプラットホームが用意され、1本の線路の両側にプラットホームがあって両側の扉を開いて客扱いをできるような構造とされた。番号は北から順に1番から9番までで、1番・2番が紀勢方面直通列車、3番・4番が快速列車乗り場、5番・6番が降車専用、7番・8番が普通列車乗り場となった。当初は紀勢直通用以外は4両対応だったが、後に6両対応に拡張された。

また、戦争で中止されて木造の仮駅舎となったままだった天王寺駅舎の工事も再開されることになった。国鉄以外の会社も出資する「民衆駅」の形で工事を行うことになり、国鉄・近畿日本鉄道・鉄道弘済会・南海電気鉄道・日本交通公社・日本食堂・都ホテルの各社が出資する天王寺ステーションビル株式会社が設立されて、1960年(昭和35年)7月11日に着工した。鉄筋コンクリート5階建てで、阪和天王寺駅の駅舎のあった部分では地下2階・地上10階の建物とされた。戦前に完成していた基礎工事が流用されたが、建物が大型化したため補強工事を行って使っている。1962年(昭和37年)9月20日に竣工式典が行われ、翌日から使用が開始された。これに合わせて阪和線プラットホームがさらに南側に1面増設されて降車専用9番降り場となった。

阪和線の輸送需要の増加はさらに続き、8両編成に対応させるための工事が昭和50年代に実施された。紀勢本線直通ホームにあった機回し線を廃止し、スペースを確保して5面5線の現在に見る阪和線プラットホームを完成させた。しかし阪和電気鉄道時代に降車専用客を通す地下道として建設された構造がプラットホームの下に残されており、それに設計を制約された関係でプラットホームの幅がばらばらになったりプラットホームの屋根の柱の位置が中心からずれたりする影響を受けている。

1989年(平成元年)7月22日には阪和線と関西本線を連絡する短絡線の利用が開始された。2008年(平成20年)3月15日にこの線路は複線化されている。一方で、南海天王寺支線は新今宮駅が国鉄・JRと南海の乗換駅として機能するようになったことと、南海の貨物輸送廃止で国鉄との貨物受け渡しの必要性がなくなったことから存在意義が薄れ、1993年(平成5年)4月1日に廃止された。この土地を利用する形で駅ビルを建設する計画が進められ、1985年(昭和60年)4月5日に天王寺ターミナルビルが国鉄と南海の共同出資で設立され、1992年(平成4年)10月16日に起工、1995年(平成7年)9月14日に「天王寺MiO」としてオープンした。

年表

1889年(明治22年)5月14日 - 大阪鉄道(初代)が湊町駅(現在のJR難波駅) - 柏原駅間(現在の関西本線の一部)を開通させた際に、同線の駅(一般駅)として開業。

1895年(明治28年)5月28日 - 大阪鉄道 天王寺駅 - 玉造駅間(現在の大阪環状線の一部)が開通。

1900年(明治33年)6月6日 - 大阪鉄道の路線を関西鉄道が承継。関西鉄道の駅となる。

1907年(明治40年)10月1日 - 関西鉄道が国有化。国有鉄道の駅となる。

1909年(明治42年)10月12日 - 線路名称設定により、関西本線所属駅となる(玉造・大阪方面は城東線となり、その後1961年に大阪環状線に改称)。

1929年(昭和4年)7月18日 - 阪和電気鉄道の阪和天王寺駅(はんわてんのうじえき)が開業。

1934年(昭和9年)4月 - 貨物積卸場を東側約1kmの地点へ移転する工事に着手。

1935年(昭和10年) - 貨物積卸場使用開始。

1937年(昭和12年)3月19日 - 木造2階建ての仮駅舎に移転。

1940年(昭和15年)12月1日 - 阪和電気鉄道が南海鉄道に合併、路線は南海山手線となる。同時に阪和天王寺駅が南海天王寺駅(なんかいてんのうじえき)に改称。

1944年(昭和19年)5月1日 - 南海山手線が国有化され国有鉄道阪和線となる。同時に南海天王寺駅を天王寺駅に統合。

1960年(昭和35年)

2月11日 - 天王寺ステーションビル株式会社設立認可。

7月11日 - 天王寺駅ビル鍬入れ式。

1962年(昭和37年)

9月21日 - 天王寺駅ビル竣工式。

9月22日 - 天王寺駅ビル(天王寺民衆駅)完成。

1963年(昭和38年)10月1日 - 貨物営業を廃止(旅客駅となる)。ただし、南海天王寺支線との貨車受け渡しは存続。

1977年(昭和52年)3月1日 - 南海天王寺支線との貨車受け渡しを廃止。

1981年(昭和56年)から1983年(昭和58年)にかけて5回にわたる線路切り替えで阪和線ホームの改良工事完成。

1982年(昭和57年)1月29日 - 阪和線ホームで当駅終着の区間快速電車が車止めに衝突する事故が発生。

1985年(昭和60年)4月5日 - 天王寺ターミナルビル株式会社設立。

1987年(昭和62年)4月1日 - 国鉄分割民営化により、西日本旅客鉄道の駅となる。

1989年(平成元年)

7月20日 - 構内の東側に阪和線と大和路線への短絡線が完成(7月22日使用開始)。

8月27日 - 阪和線ホームで当駅終着の快速電車が車止めに衝突する事故が発生。

1992年(平成4年)10月16日 - 「天王寺MiO」起工式。

1995年(平成7年)9月14日 - 駅ビルリニューアル工事完成し、「天王寺MiO」オープン。

2003年(平成15年)11月1日 - ICカード「ICOCA」供用開始。

2008年(平成20年)3月15日 - 阪和線と大和路線の短絡線が複線化。

2009年(平成21年)10月4日 - 大阪環状・大和路線運行管理システム導入。

2013年(平成25年)9月28日 - 阪和線運行管理システムを更新。

◀︎東部市場前(大和路線) | 新今宮(大和路線)▶︎

◀︎寺田町(大阪環状線) | 新今宮(大阪環状線)▶︎

美章園(阪和線)▶︎

にほんブログ村