宵宮の用意が整った原田神社の朝 この三千坪程の境内をお獅子(「おてんさん」)と追い子、観客が一緒くたに走り回るのが獅子神事です。

この三千坪程の境内をお獅子(「おてんさん」)と追い子、観客が一緒くたに走り回るのが獅子神事です。

曜日、天候関係なしに何が何でも十月九日に行っているのは見上げた根性ですなぁ。

旧暦や無しに新暦というのがちと引っ掛かるんですが、まぁええか。

最近は流れをよく知らない観客が増えましたねぇ。

「おんどれ、邪魔やんかい!のきさらせ!」と追い子が喚いても、言葉通じずキョトンとされてたんではどうにもならん。

「おてんさん」も安全に気を使わねばならず、可愛そうに思う様走れませんねん。

今のうちに、簡単にでもまとめて置いたら、マゴ共が祭りに行ってもオタオタせんでもすむかいな?と思いましてね。

しかしながら、何時まで今のやり方を守れるやろか?

万一けが人でも出たら、観客を分離するしか安全確保の方法が無いような気もするしねぇ。

演じる側と見物する側にはっきり別れてしもたら、この祭りの良さは半分死んでしまうがな。

以前は今ほど多くなかった観客も一緒に、篝火で照らされただけの薄暗い境内を「おてんさん」と共にドドドドッと走っていたんです。

数年前に電気照明が設置されたんで、妙に境内が明るくなって、篝火だけの時よりも土俗的な雰囲気が減りましたねぇ。

加えて一緒に走り回らないで見るだけの観客が激増、既に以前の迫力が薄れてきているようで、少々気懸かりではあります。

ところで「おてんさん」と気安く呼んでますが、牛頭天王やスサノオの象徴とされているらしいんです。

牛頭天王やスサノオてな恐れ多いもんを、近所のおっちゃんみたいに呼ぶのは関西の節操の無さの現われやろか?

京都でも昔は天皇陛下を「ゴッサン(御所さん)」と呼んでた、とチラッと聞いたこともおますなぁ。

現物は獅子頭で頭部に白の御幣を山のように飾り付けてあります。

この獅子頭を捧げた神官が境内を走るのですが、幾つか取り決めがあります。

「五瓜に唐花」の木瓜紋 先ず、獅子は「クロジ」と呼ばれる二人の氏子総代が持つ、原田神社の「五瓜に唐花」の木瓜黒紋が入った提灯の間だけを移動します。

先ず、獅子は「クロジ」と呼ばれる二人の氏子総代が持つ、原田神社の「五瓜に唐花」の木瓜黒紋が入った提灯の間だけを移動します。

観客が邪魔をして「クロジ」が中々決まった場所に行けなかったり、「クロジ」と「クロジ」の間でカメラを構えて「おてんさん」の前に立ちはだかるような無礼者がいるので大変です。

「追い子」と呼ばれる氏子は原田神社の赤紋の入った高張提灯を持ちます。

走り方には「チドリノマイ」と「タツオイ」、「追い出し」の三種類があります。

「チドリノマイ」は「クロジ」が一定の間隔を保って、その間を「おてんさん」が往復しながら「クロジ」と共に移動します。

「追い子」は「クロジ」と「クロジ」の間に「おてんさん」の通り道を作って、腰を落とし低く提灯をかざしながら、ウワァー(ウォー)と掛け声を掛けながら後ろすざりで移動します。

「タツオイ」の場合は「タツオイ」が始まる前に「クロジ」は決められた位置に移動し、終わるまでその位置を動きません。

「おてんさん」は「クロジ」によって示されたコースを五変といって二往復半走ります。

「追い子」は必ず「おてんさん」より先にコースの両側に並び提灯の道を作りワッショイ、ワッショイと掛け声を掛けます。

(「追い子」は「おてんさん」が前を通り過ぎたら、ダッシュして「おてんさん」を追い抜いて列の最先端へ行くんです。)

「おてんさん」が「クロジ」の所に着くと直ぐに反転して道を作らねばならないので、「タツオイ」の時の追い子は少々殺気立っています。

五変が終わると「ヨンヤサッサー」と「クロジ」が掛け声で合図します。

追い出しは駆け足で「おてんさん」が「クロジ」、「追い子」と共に「ワッショイ、ワッショイ」の掛け声で走ります。

ちなみに、各場面での掛け声は観客も一緒になって掛けるのが当り前やったんですが、黙って見てるだけの人が増えたねぇ。

祭りの盛り上げ方を知らんとは実に嘆かわしい現象や、と思う次第でおます。

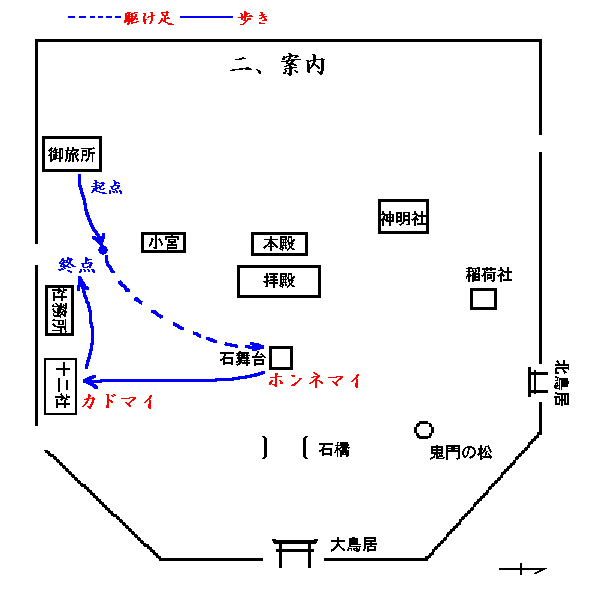

さてそれでは「獅子神事」の動きを順に追ってみます。

老爺心ながら、フレームで見ておられる場合は、メニューとの境のフレーム枠を思いっきり左に移動するとご覧になりやすいかと思います。

すんませんねぇ、画像をこのくらい大きくせんと、自分でわかれへんのですわ。

最初に、子供達が提灯を高くかざしてクロジに先導されながら「おてんさん」をお迎

えに行きます。

小宮脇から出発し「ヨーイサァジャ、ヨーイサァジャ」と掛け声を掛けながら歩いて、境内の南外側を回って、東大鳥居から石舞台の北を回り小宮前まで来ます。

小宮から「おてんさん」のいる御旅所までは「ワッショイ、ワッショイ」と駆け足で「おてんさん」を迎えに行きます。

小宮と本殿の南側には上津島の布団太鼓、南桜塚の神輿のたまり場所。

本殿前に用意された新藁は原田地区の氏子によってほどかれて篝火が点火されます。

原田地区は氏子の中でも別格で篝火に限らず、重要な役割を担っています。

布団太鼓の掛け声も他地区の「ヨーイサァジャ、ヨーイサァジャ」ではなく、「ヨイヨイヨ~イ、ヨイトコドッコイセェ~」という掛け声を使います。

御旅所から小宮までは「ヨーイサァジャ、ヨーイサァジャ」と掛け声を掛けながら歩いて「おてんさん」を案内します。

小宮から石舞台までは「ワッショイ、ワッショイ」と駆け足。

「おてんさん」は石舞台で笛とたいこの囃子で「「ホンネマイ(本臥舞)」を行います。

「ホンネマイ」は「おてんさん」に二人掛かりで約二十分掛かります。

「ホンネマイ」が終わると「ヨーイサァジャ、ヨーイサァジャ」と掛け声を掛けながら歩いて「おてんさん」を十二社へ案内します。

十二社でも篝火焚かれ「おてんさん」は「カドマイ」を行います。

「カドマイ」は「ホンネマイ」よりも簡単な舞で五分くらいで終ります。

「カドマイ」を済ませた「おてんさん」を「ヨーイサァジャ、ヨーイサァジャ」と掛け声を掛けながら歩いて社務所前まで案内して「お迎え」はお終い。

十二社と社務所の間には曽根、岡山、原田のみこしや布団太鼓、ダンジリのたまり場所。

ここで「おてんさん」は胴体部分の布をまとめて縛り、一人で捧げられるようにして、これからの走りに備えます。

此処からが若い衆の追い子の出番です。

まず社務所前から御旅所へ向かって「おてんさん」を「ワッショイ、ワッショイ」と追い出します。

次に御旅所と小宮の間で「タツオイ」、小宮から石舞台西がわを通って拝殿東北角へ「チドリノマイ」で移動。

拝殿東北角から神明社へは「追い出し」で走り、神明社と拝殿東北角の間で「タツオイ」。

此処は櫻塚の御神灯、神輿などのたまりになっているので、騒然とします。

拝殿東北角から石舞台東北角まで「チドリノマイ」で進み、そこから鬼門の松までの間で「タツオイ」。

鬼門の松には今在家、岡町のダンジリ、神輿が控えています。

篝火の燃える鬼門の松で「オハチ」(松の幹に「おてんさん」のひげを触れさせるお祓いの儀式)をした後、石橋の西を経由して石舞台東南まで「チドリノマイ」で移動します。

石舞台東南から十二社の間で「タツオイ」。

十二社の東側は走井と箕輪、山ノ上の布団太鼓のたまり場所。

十二社から社務所前まで「チドリノマイ」でいって一段落です。

一息ついた「おてんさん」は社務所前から御旅所へ向かってを「ワッショイ、ワッショイ」と「追い出し」されます。

御旅所と小宮の間で「タツオイ」をしたあと、石舞台の東をまわって石舞台の西まで「チドリノマイ」。

これからがクライマックス。

「おてんさん」はクロジ、追い子と一段となって東の大鳥居までの約100mを「追い出し」で疾走します。

この時、石橋の両脇で篝火が焚かれます。

東の大鳥居と石橋の間、石橋から石舞台を乗り越えて拝殿前の間の二回の「タツオイ」をした後、石舞台で胴の布をほどき、燃え盛る篝火に照らされながら、太鼓と「ウォー」という掛け声に合わせて「ハヤネマイ」を舞います。

「ハヤネマイ」も「おてんさん」に二人掛かって舞いますが、「ホンネマイ」よりもテンポが早く簡略化されているので約五分で舞い終わります。

「ハヤネマイ」が終わると追い子がかざす提灯の間を「おてんさん」が拝殿に走り込みます。(「拝殿納め」)

「拝殿納め」が済むと禰宜の「うーちましょ」の音頭で手締めをして、「ヨーイサァジャ、ヨーイサァジャ」と掛け声を掛けながら追い子達は東の大鳥居まで歩いて行って解散して「獅子神事」は終わります。

「獅子神事」の後は、いよいよ神輿、ダンジリの宮出が始まります。

どうです、結構走り回るでしょ。

「おてんさん」を捧げる神官は次々に交代します、そやないとブッ倒れてしまいまっせ。

こっちは獅子頭は捧げてないけれど、代わりが居てないからねぇ、追いかけて廻ってたら結構疲れますわ。

参考文献:

原田神社氏子総代会発行、原田神社獅子神事保存会監修「原田神社獅子神事祭」

関連記事:

原田神社

原田神社の秋祭り

2005/10/14