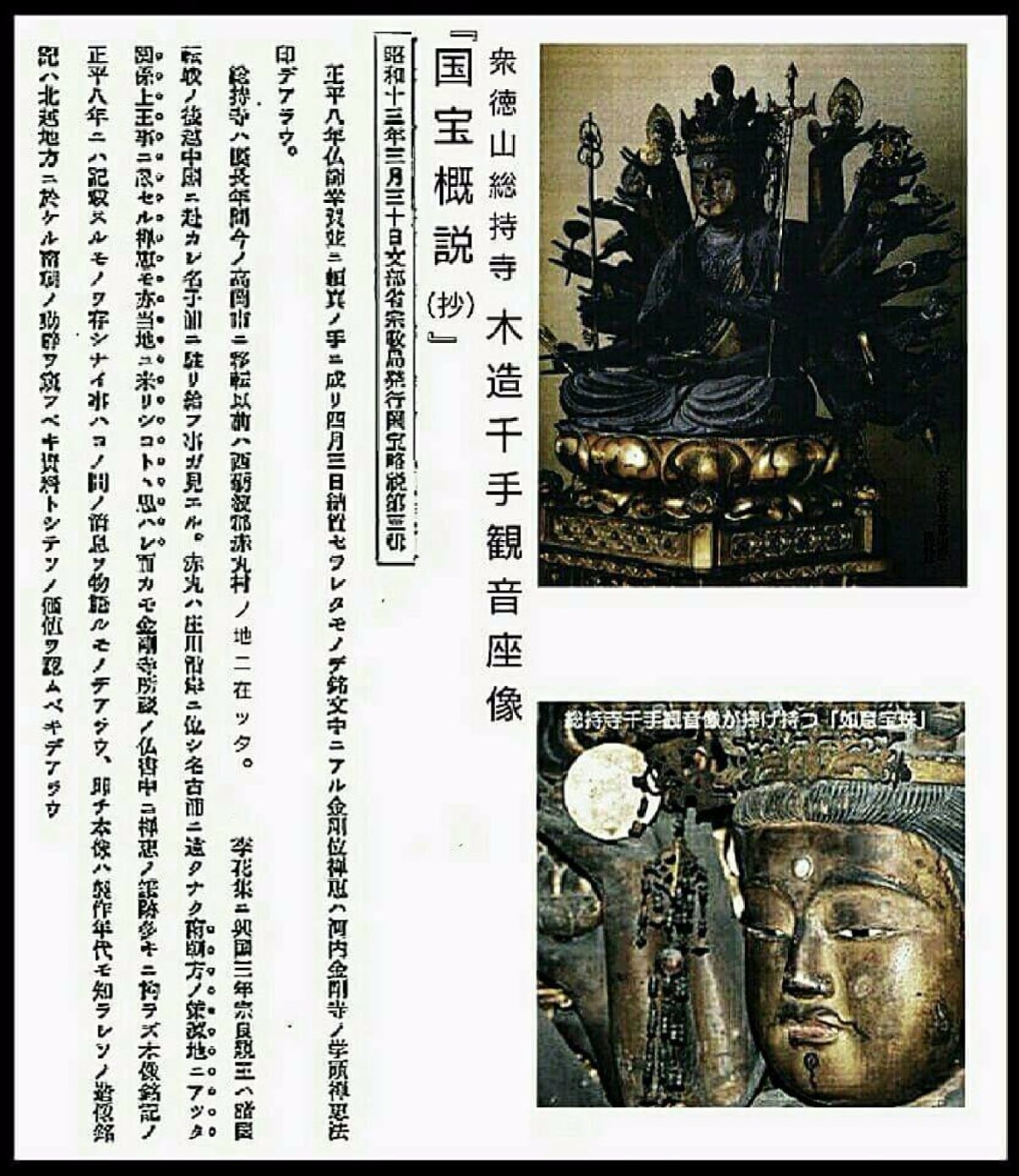

高岡市/第32回特別展「 瑞龍寺奉納刀“家重”と北陸の名刀たち 」

■越中吉岡庄(福岡町赤丸周辺)に伝来した【宇多刀工】等の技術を継いだ「加賀藩の刀剣」を展示!!

🔻高岡市福岡町【高岡市福岡歴史民俗資料館2019年特別展】を開催。!

【瑞龍寺奉納刀“家重”と北陸の名刀たち】

開催概要

会期 2019年10月12日〜12月1日

会場 高岡市福岡歴史民俗資料館

住所 〒939-0143 富山県高岡市福岡町下向田畦ケ谷内15

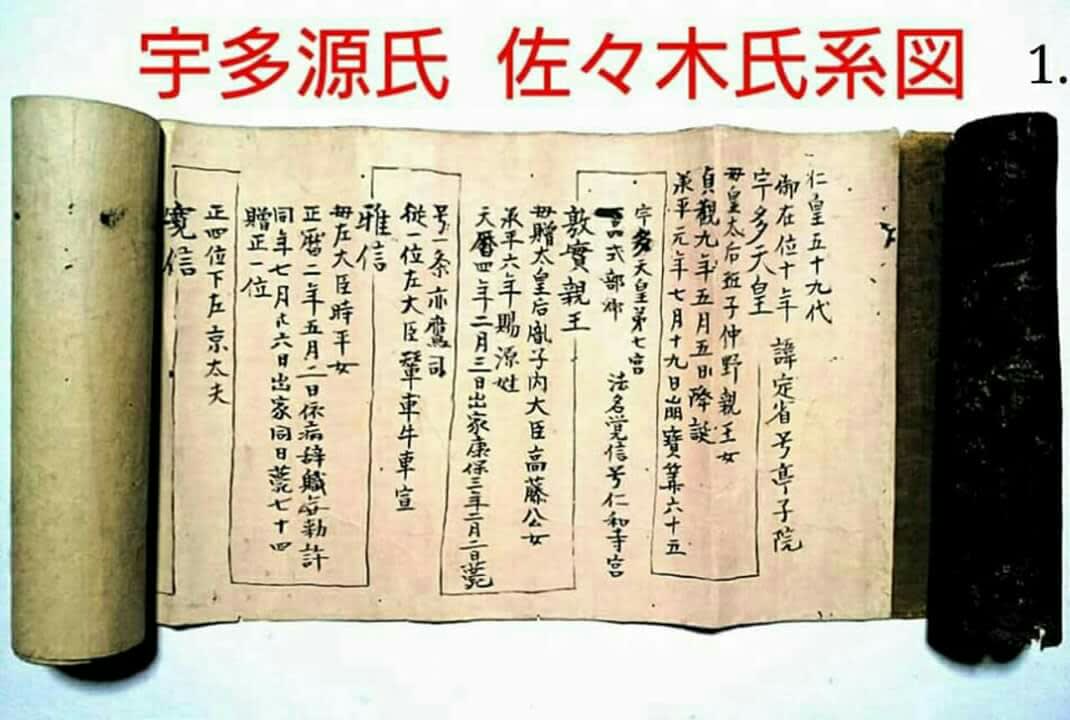

💠【宇多刀工】

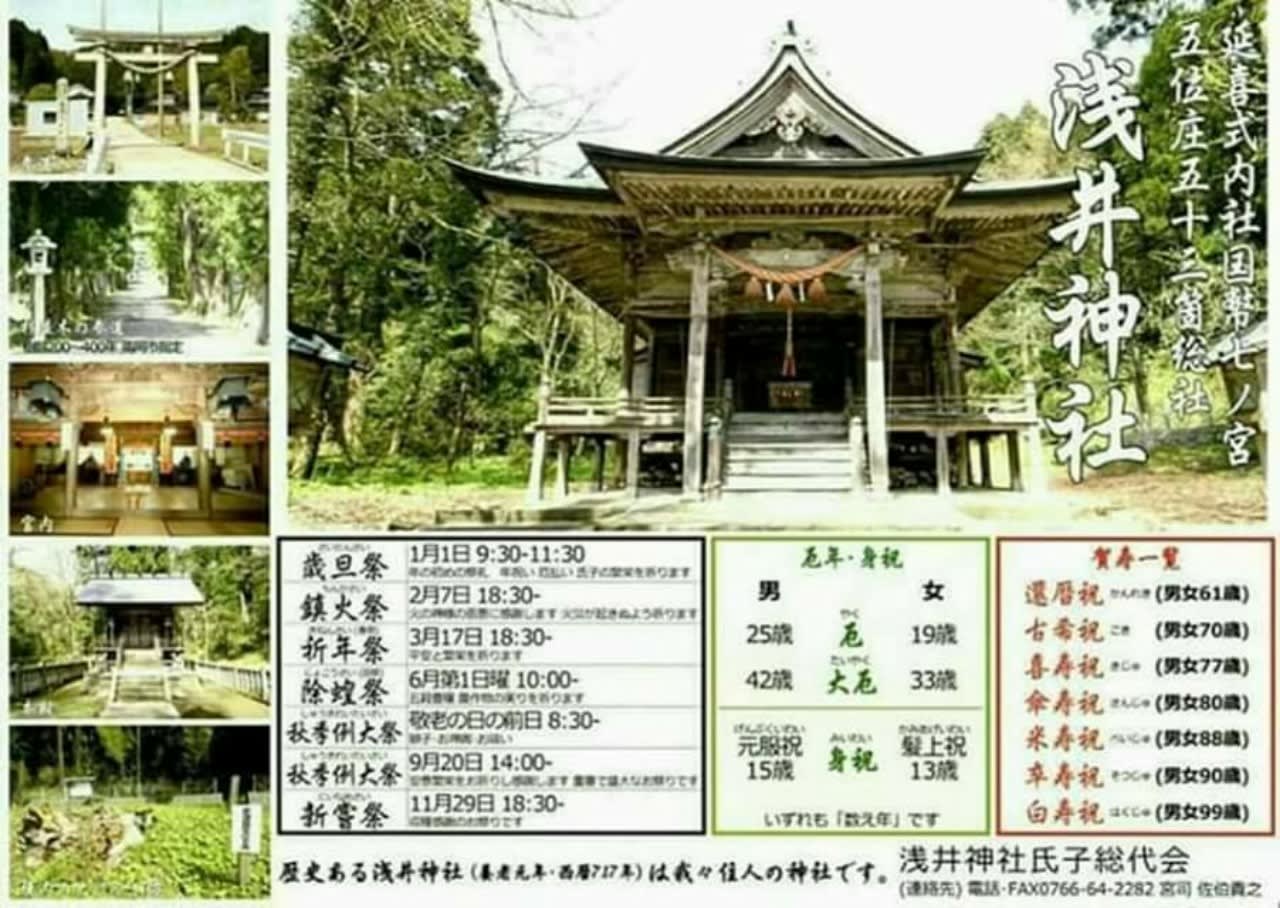

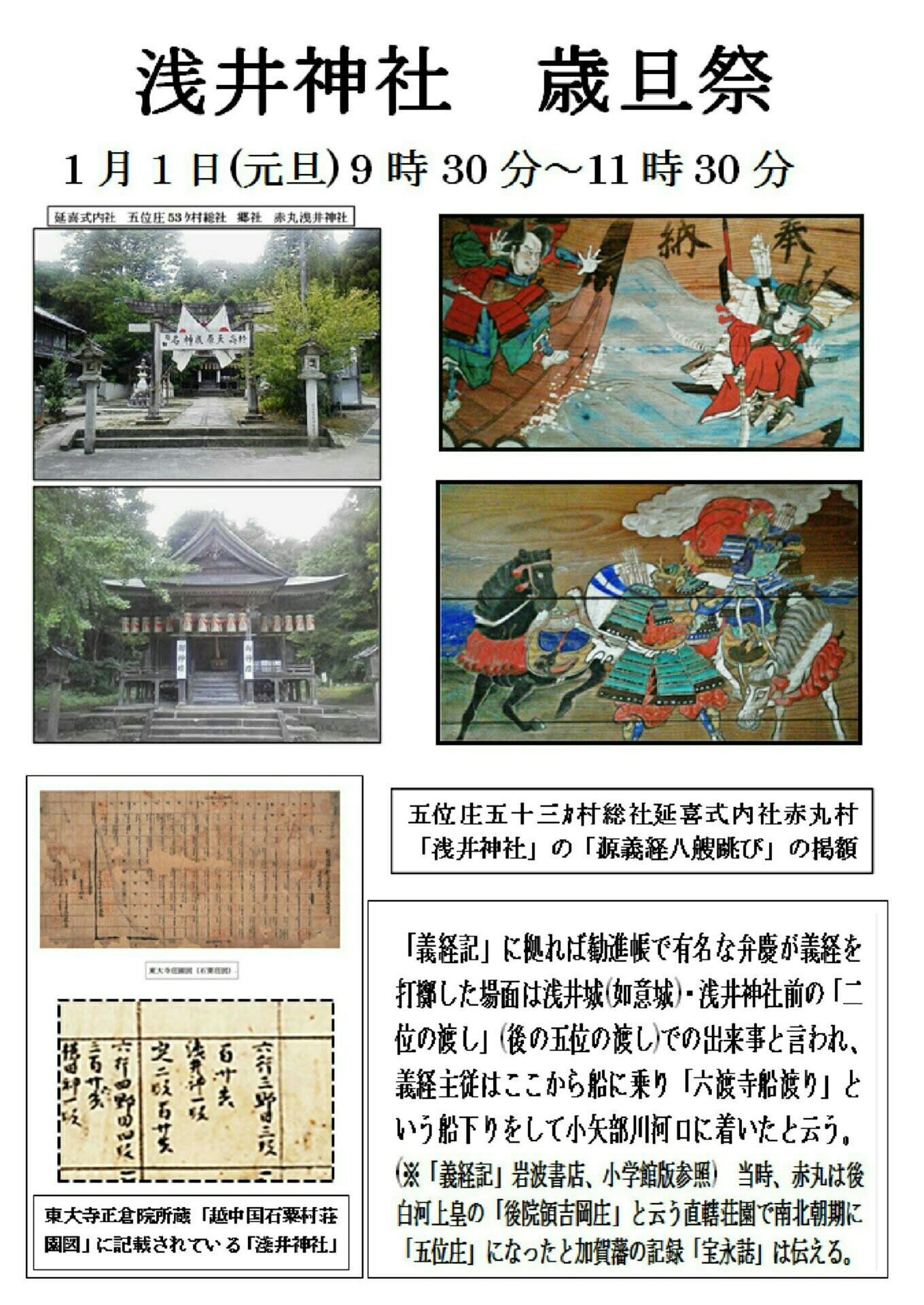

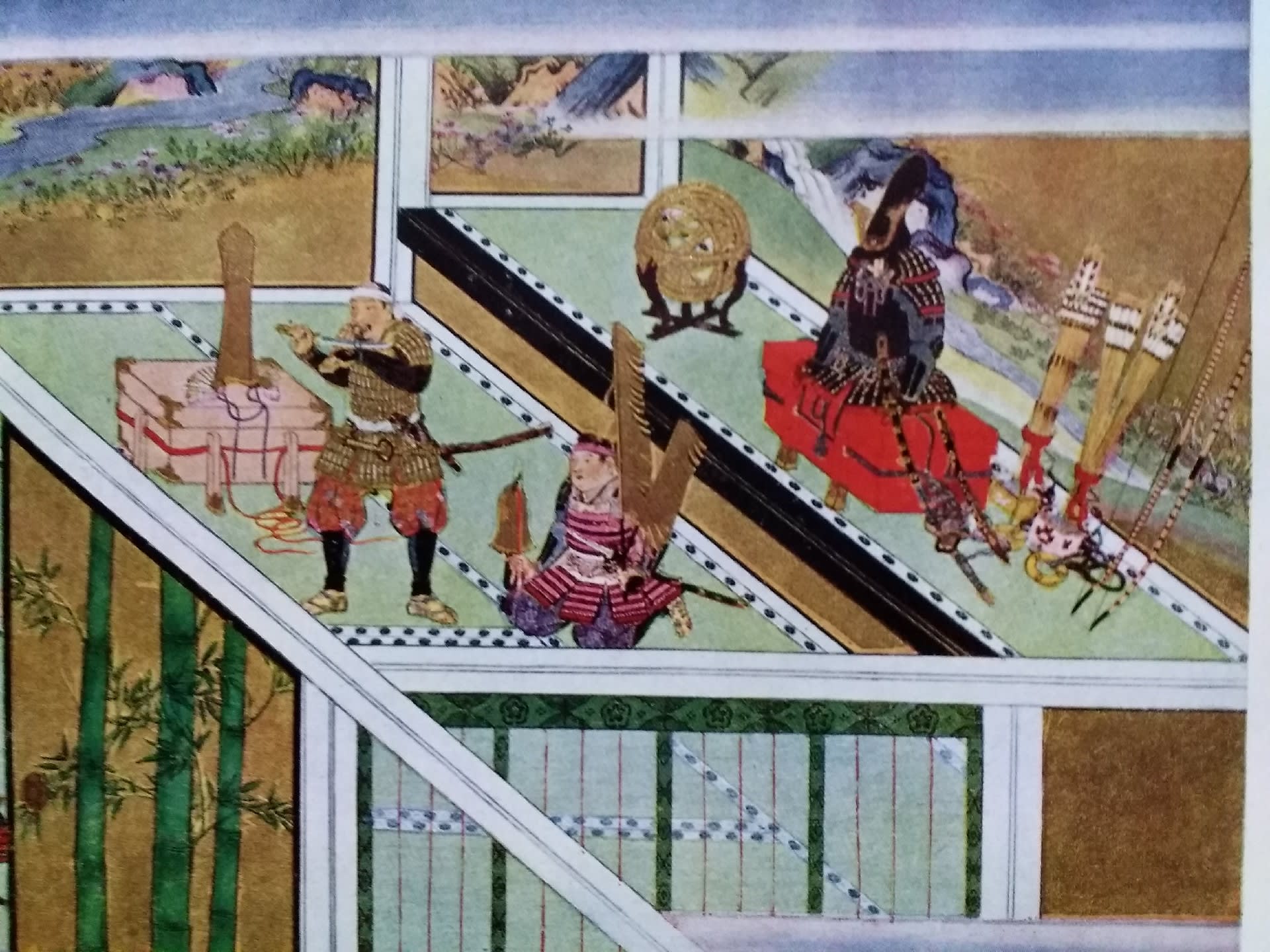

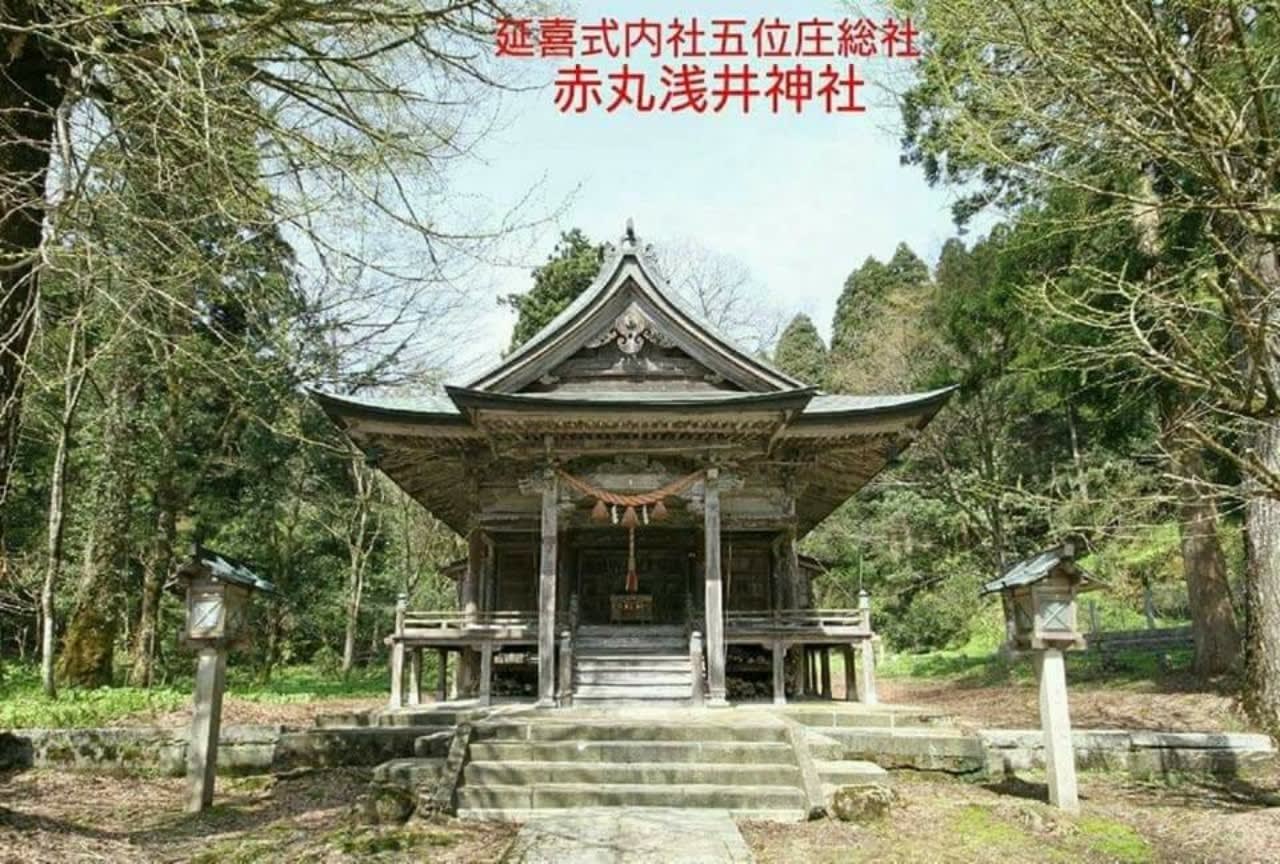

越中吉岡庄(富山県高岡市福岡町赤丸舞谷・鍛冶屋町島)で鍛えられた【越中刀剣 宇多】

[初代宇多国光の太刀]

[南北朝時代の太刀は古宇多と云う]

(日本刀剣保存協会特別保存刀 古宇多)

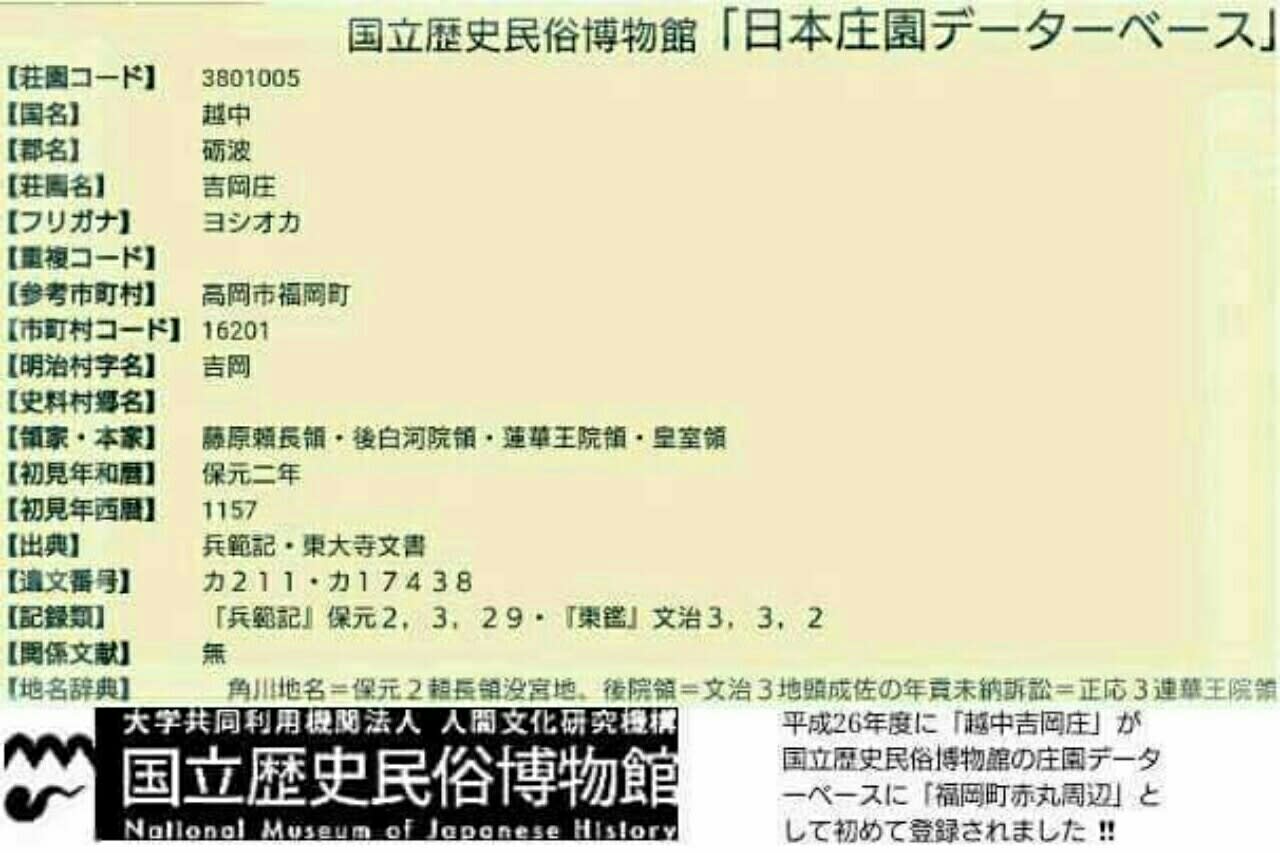

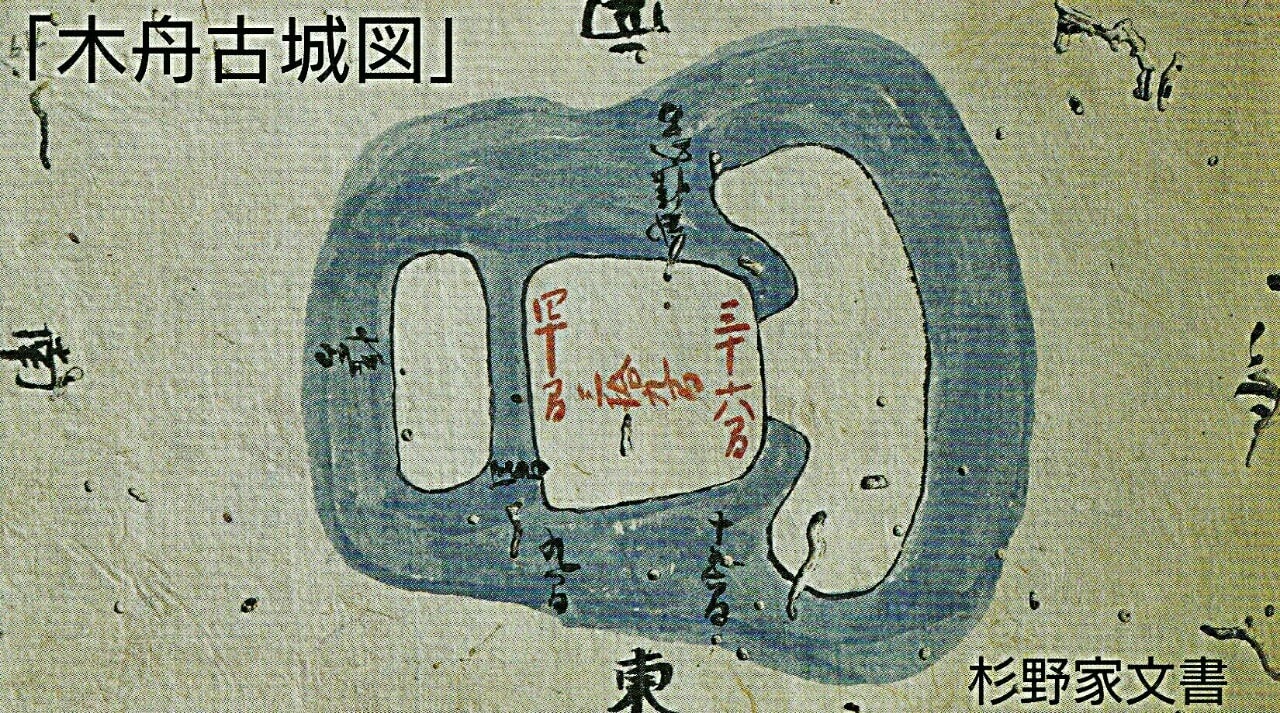

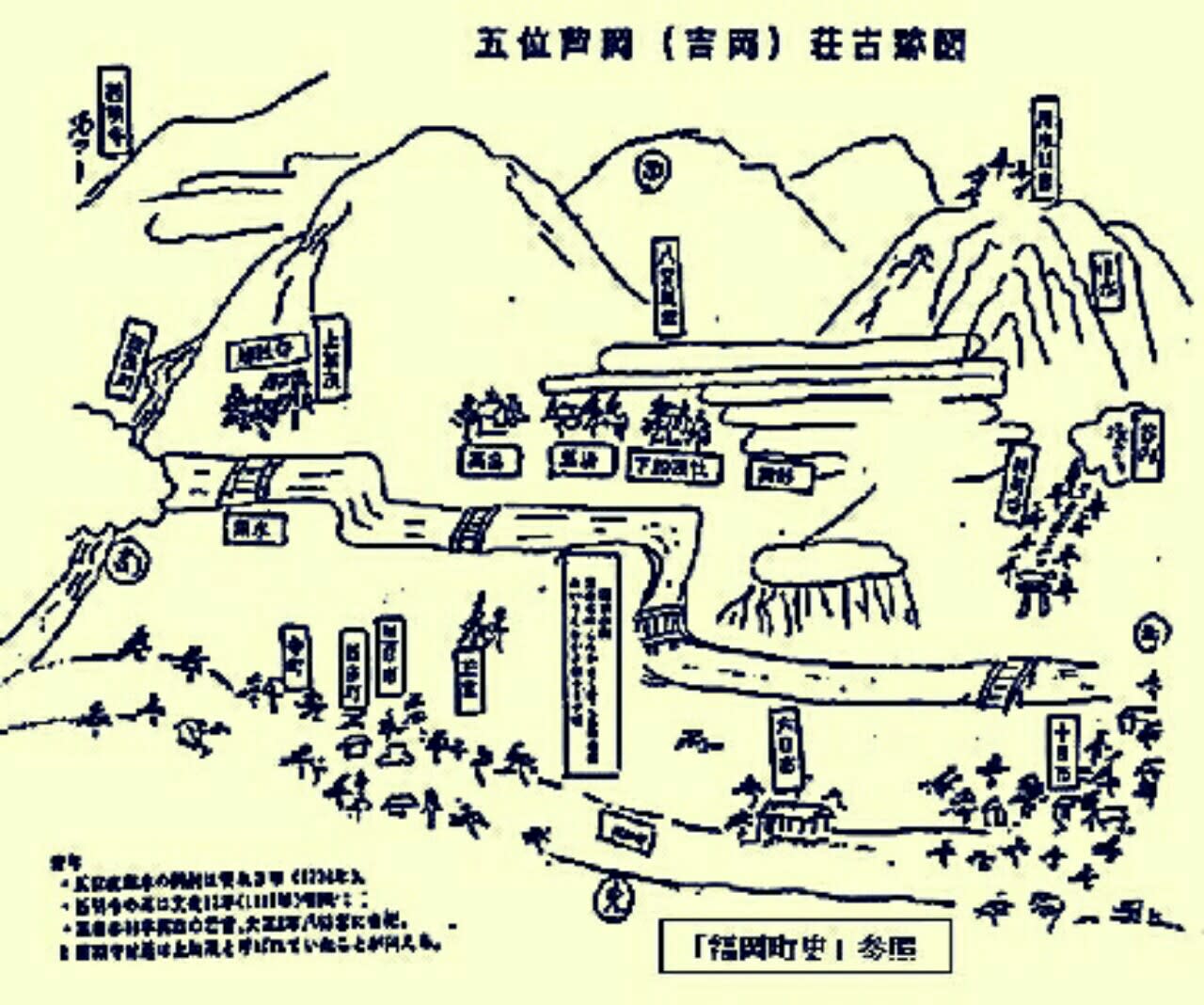

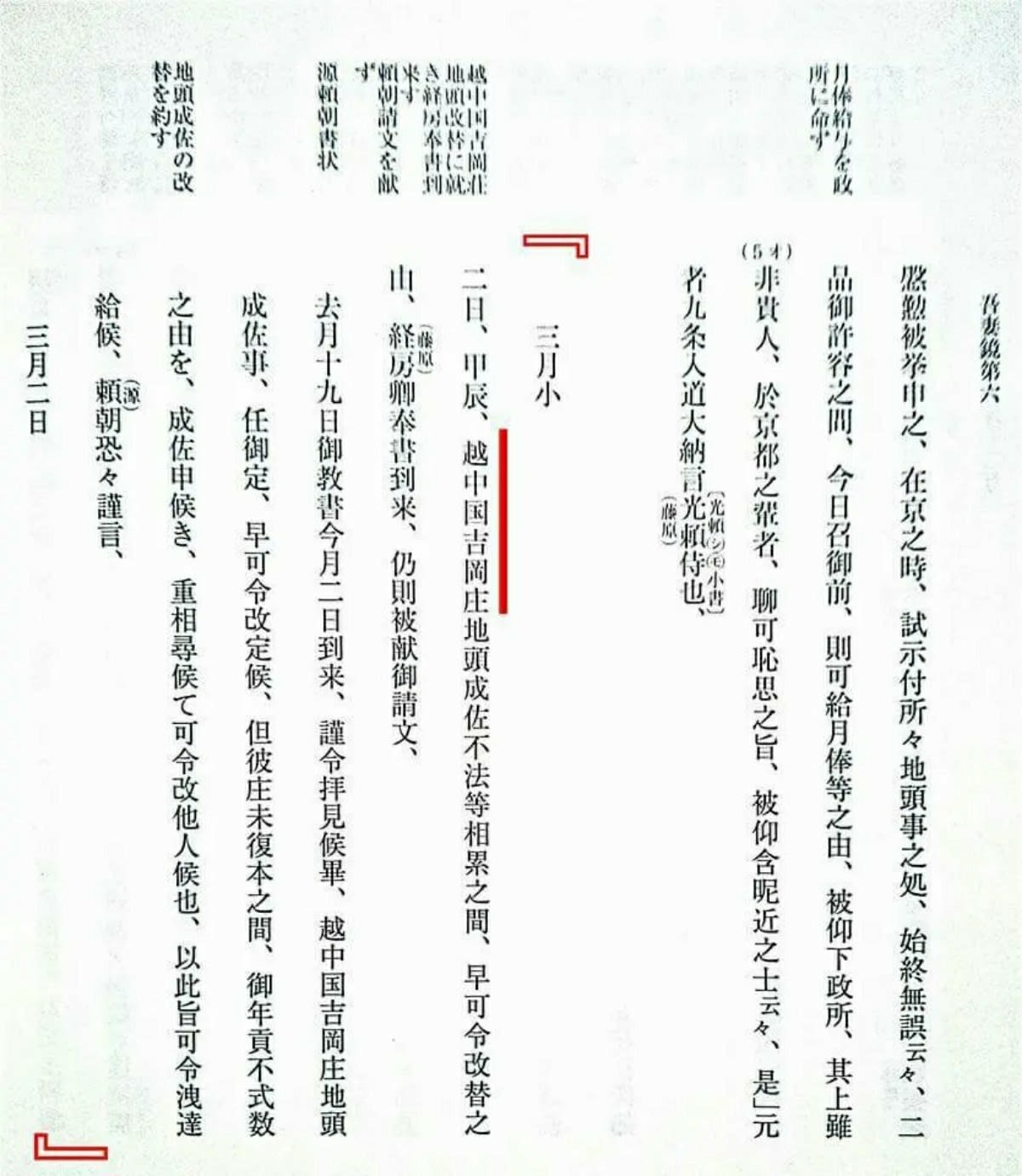

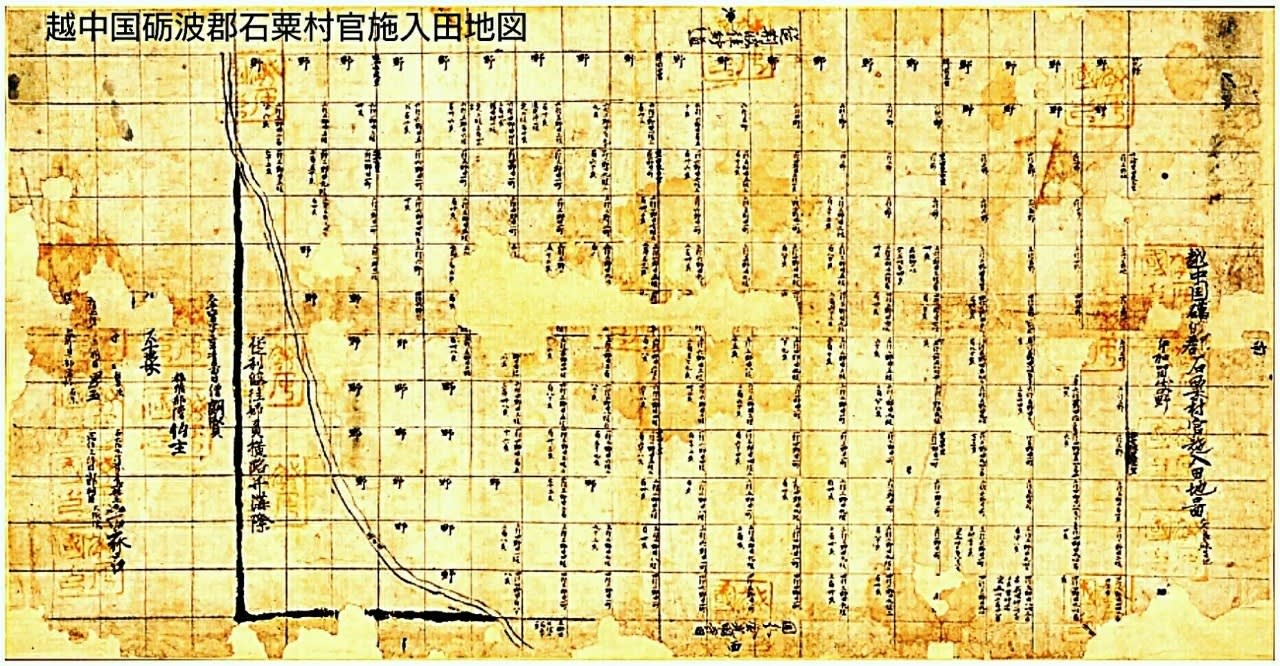

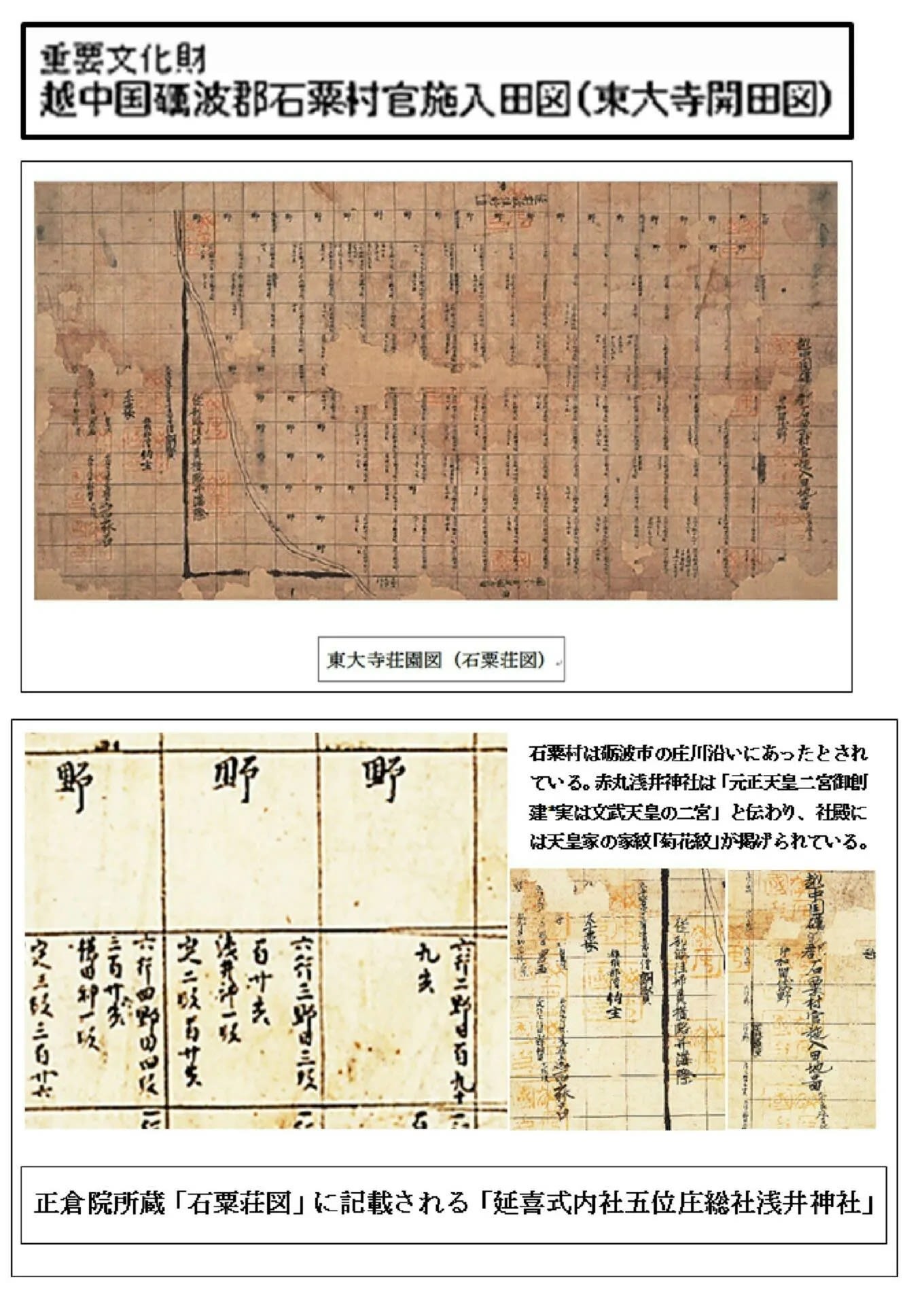

「吉岡庄古絵図」

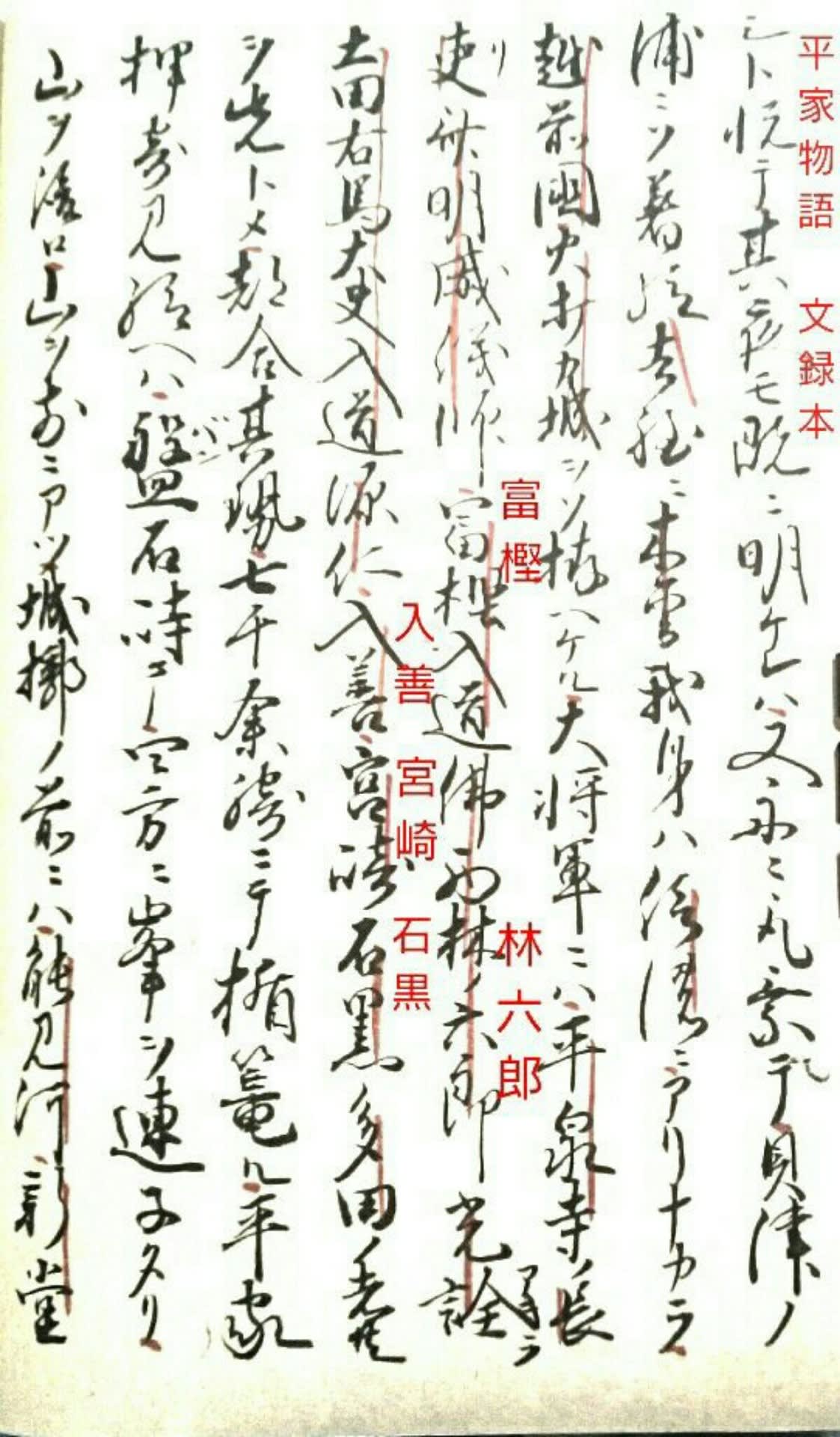

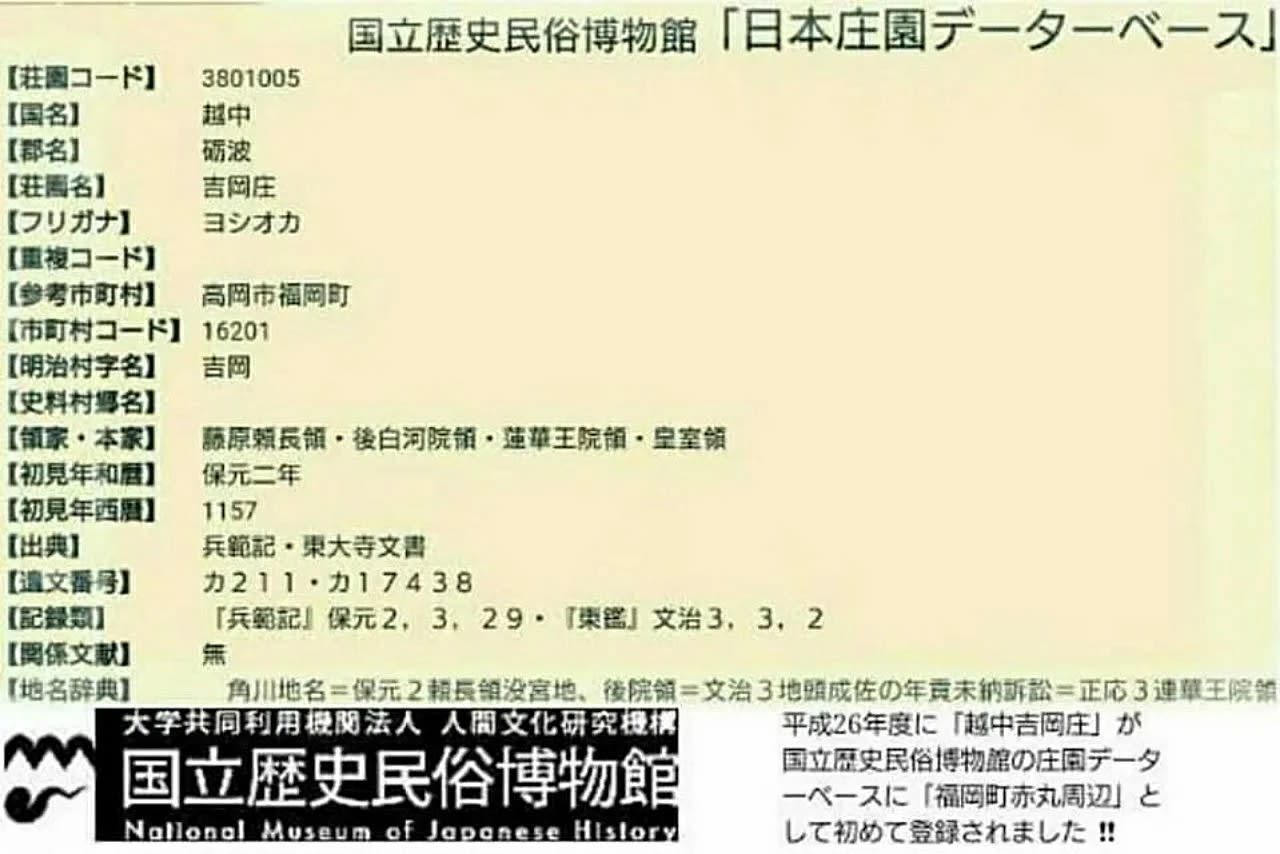

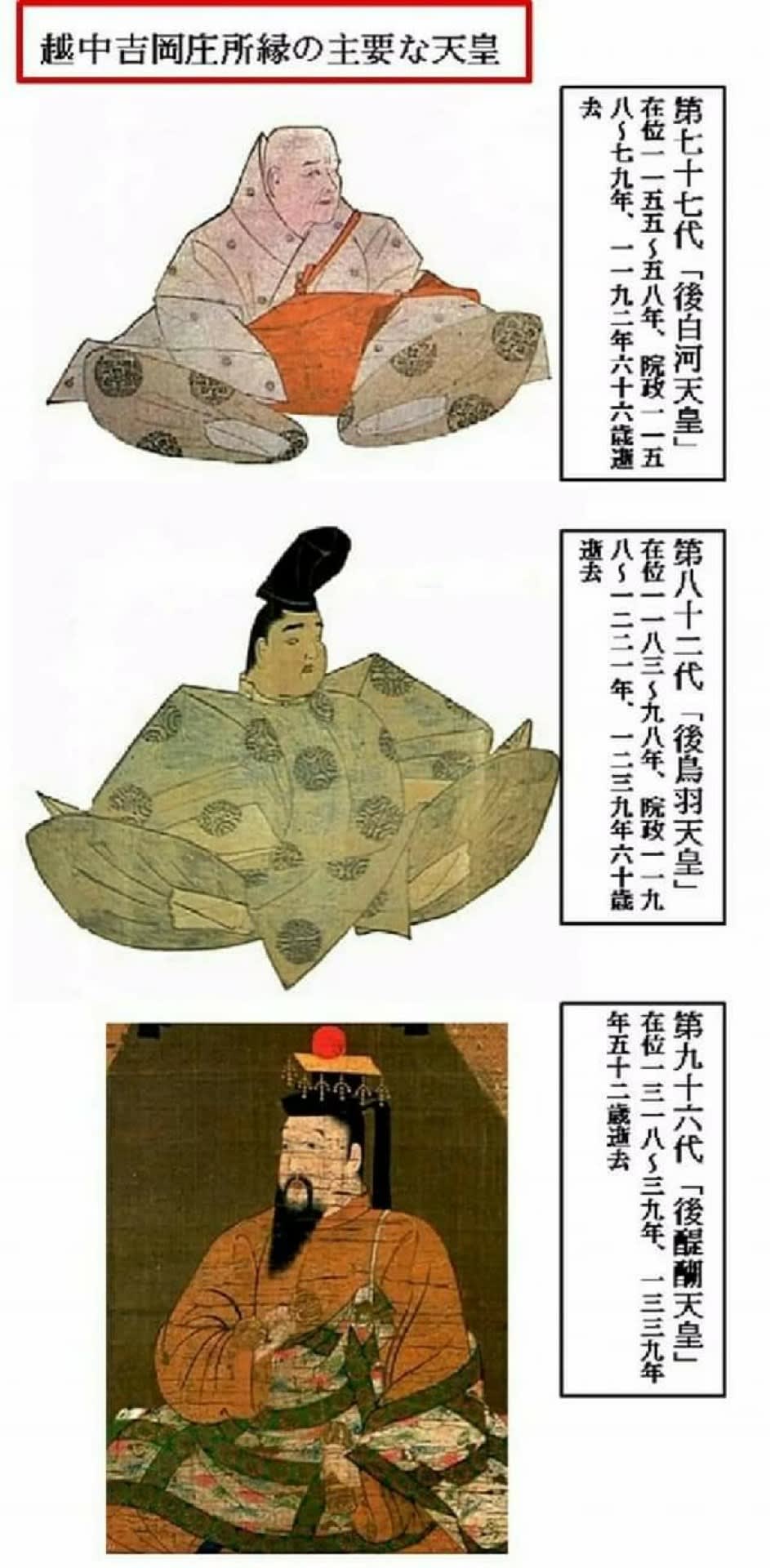

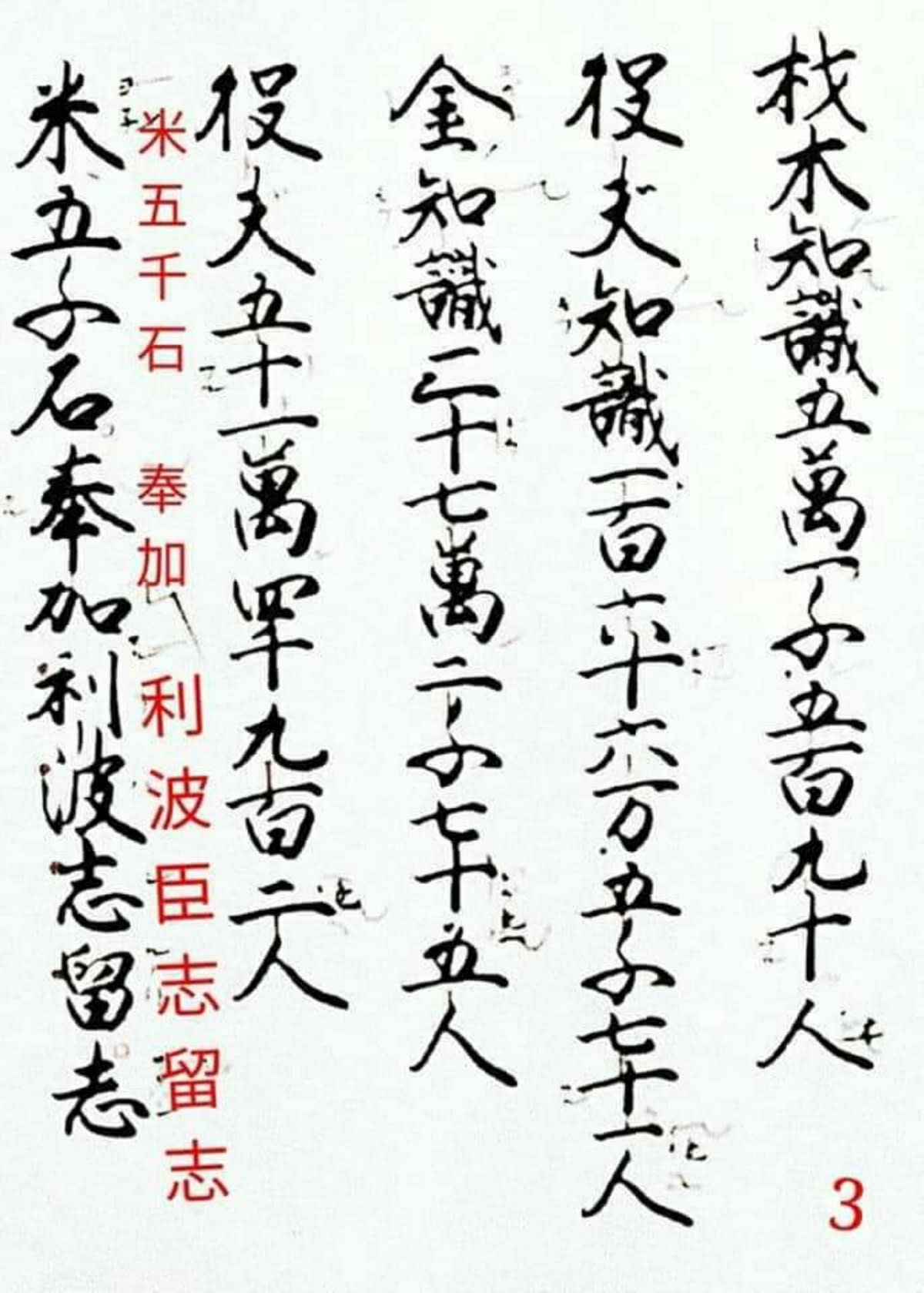

「人車記」⇒別名「兵範記」(近衛家陽明文庫)に記載される「越中吉岡庄」