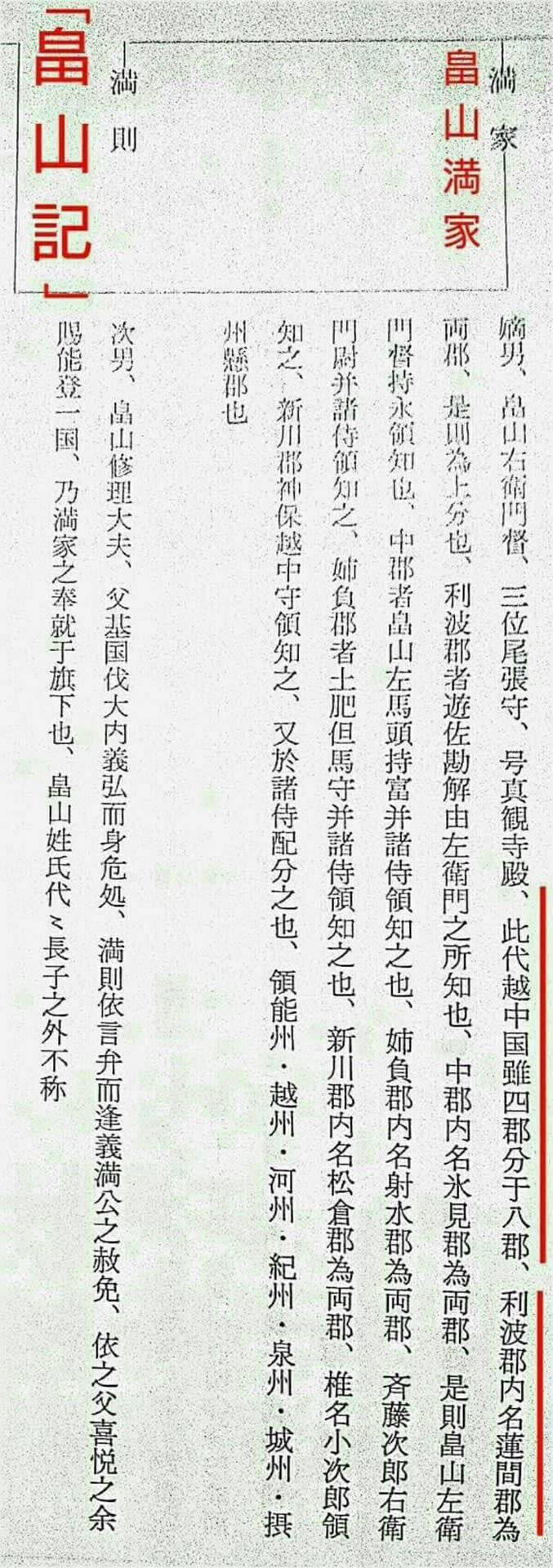

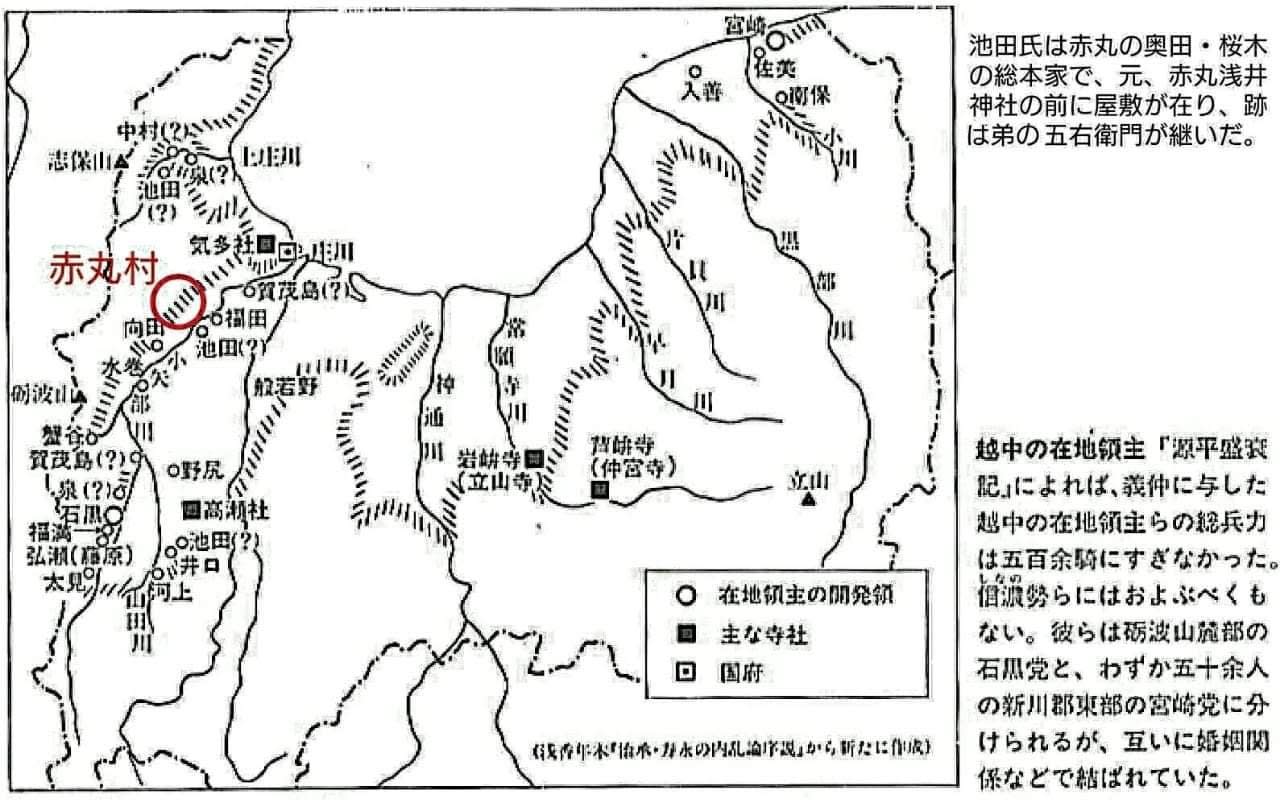

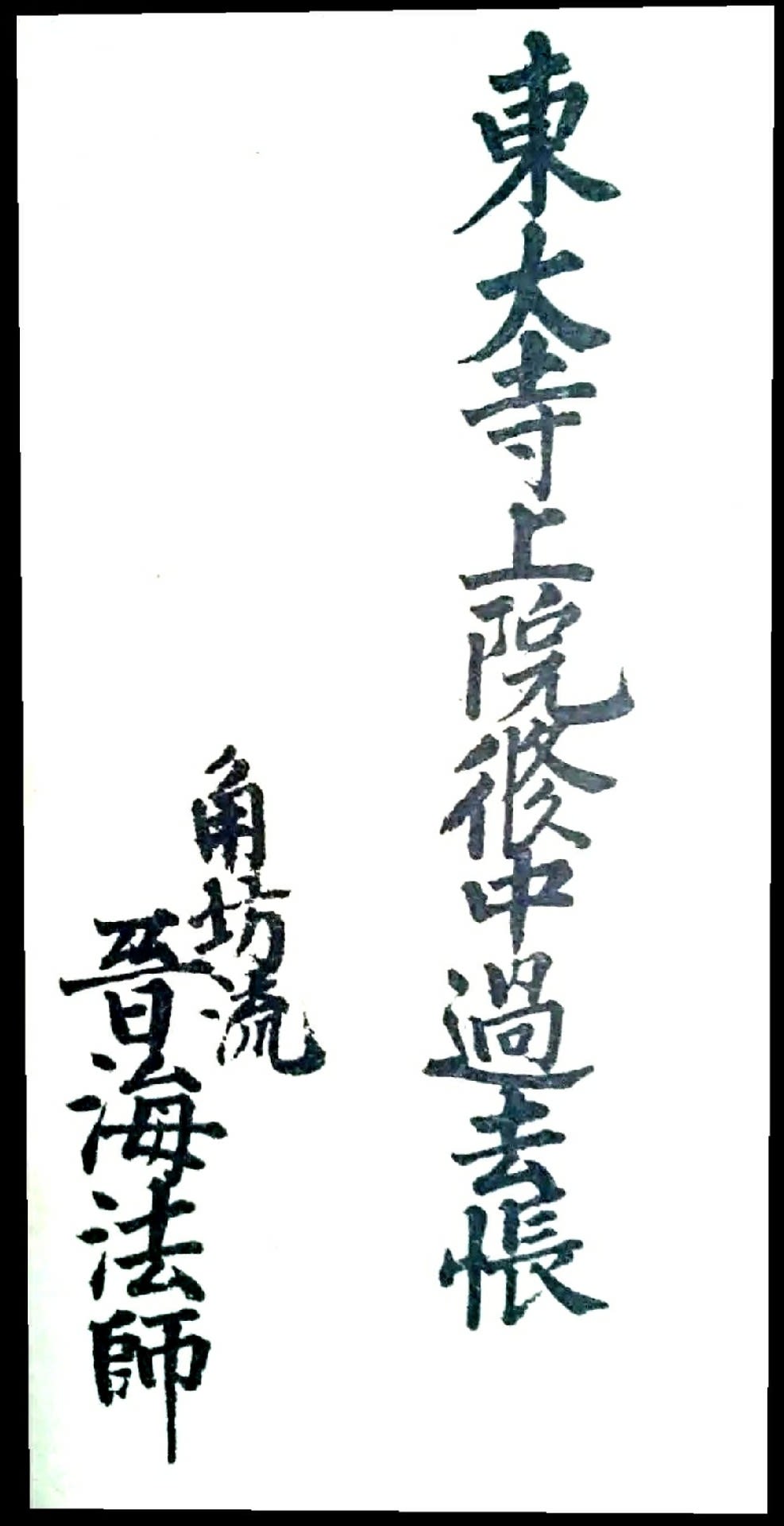

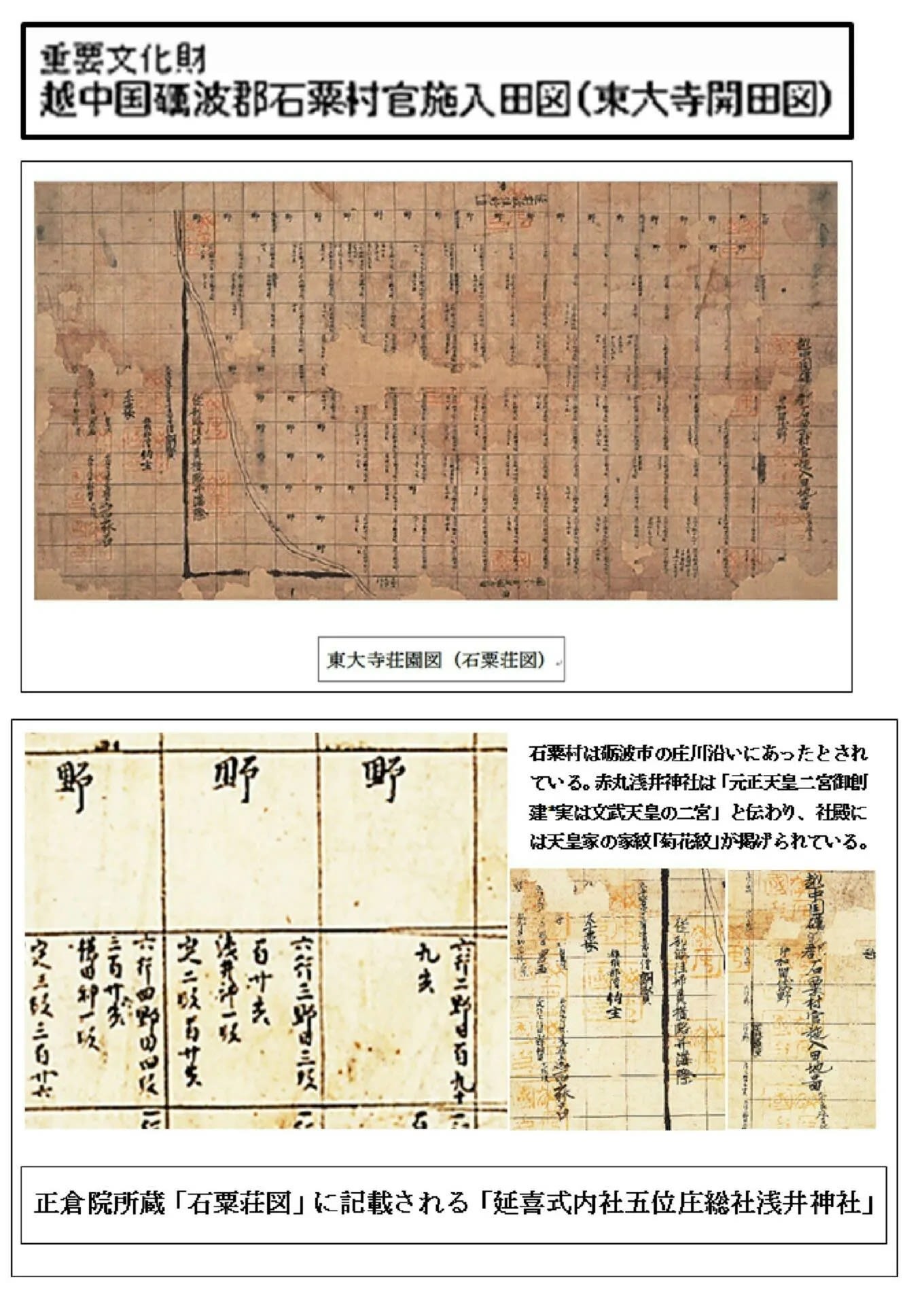

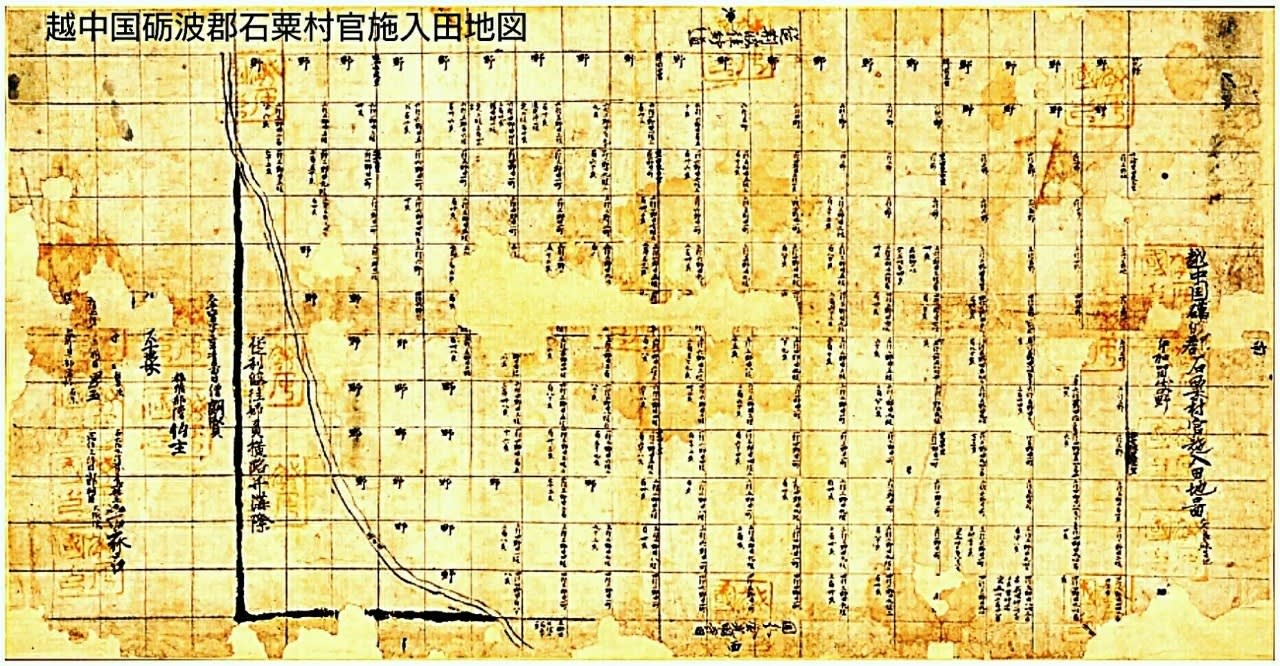

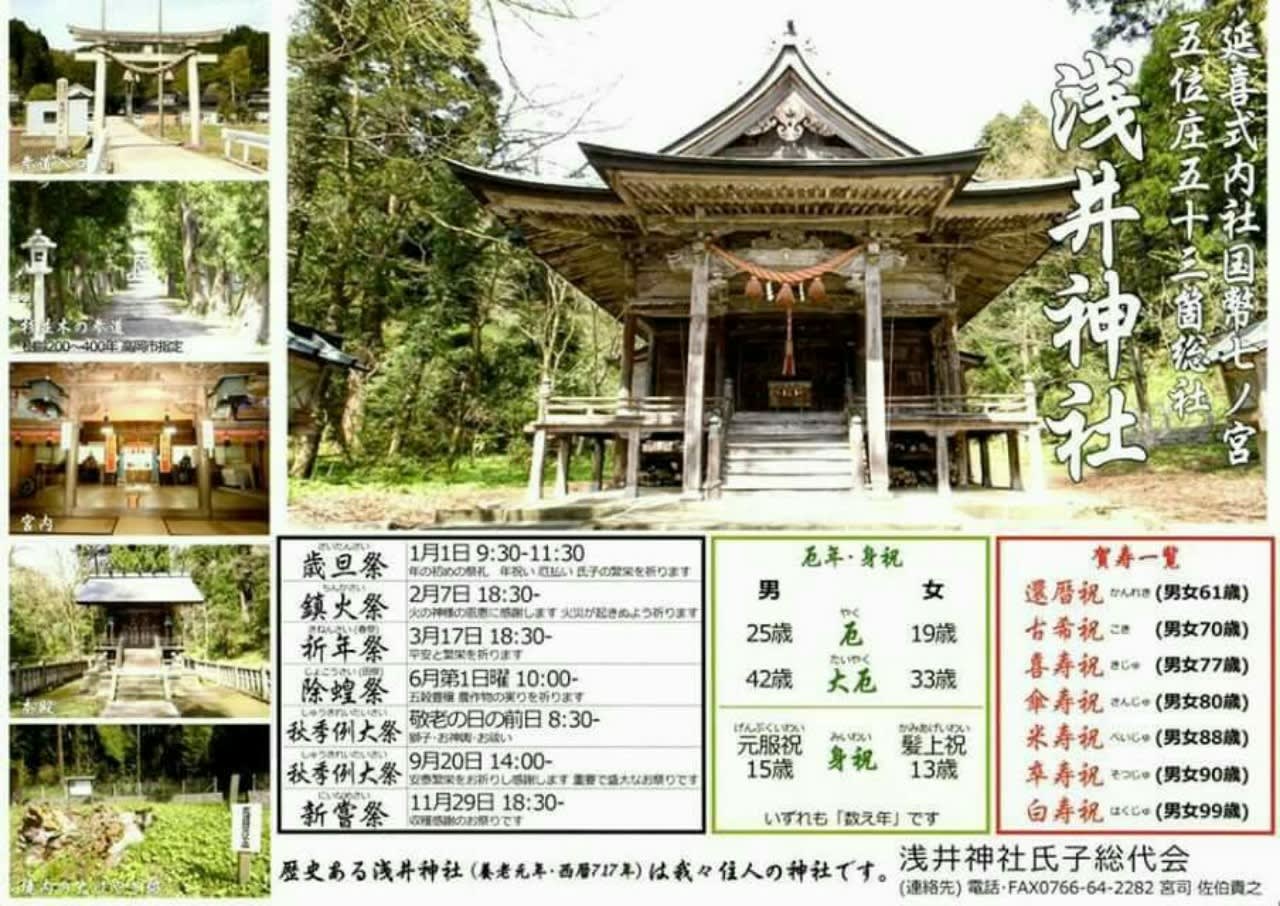

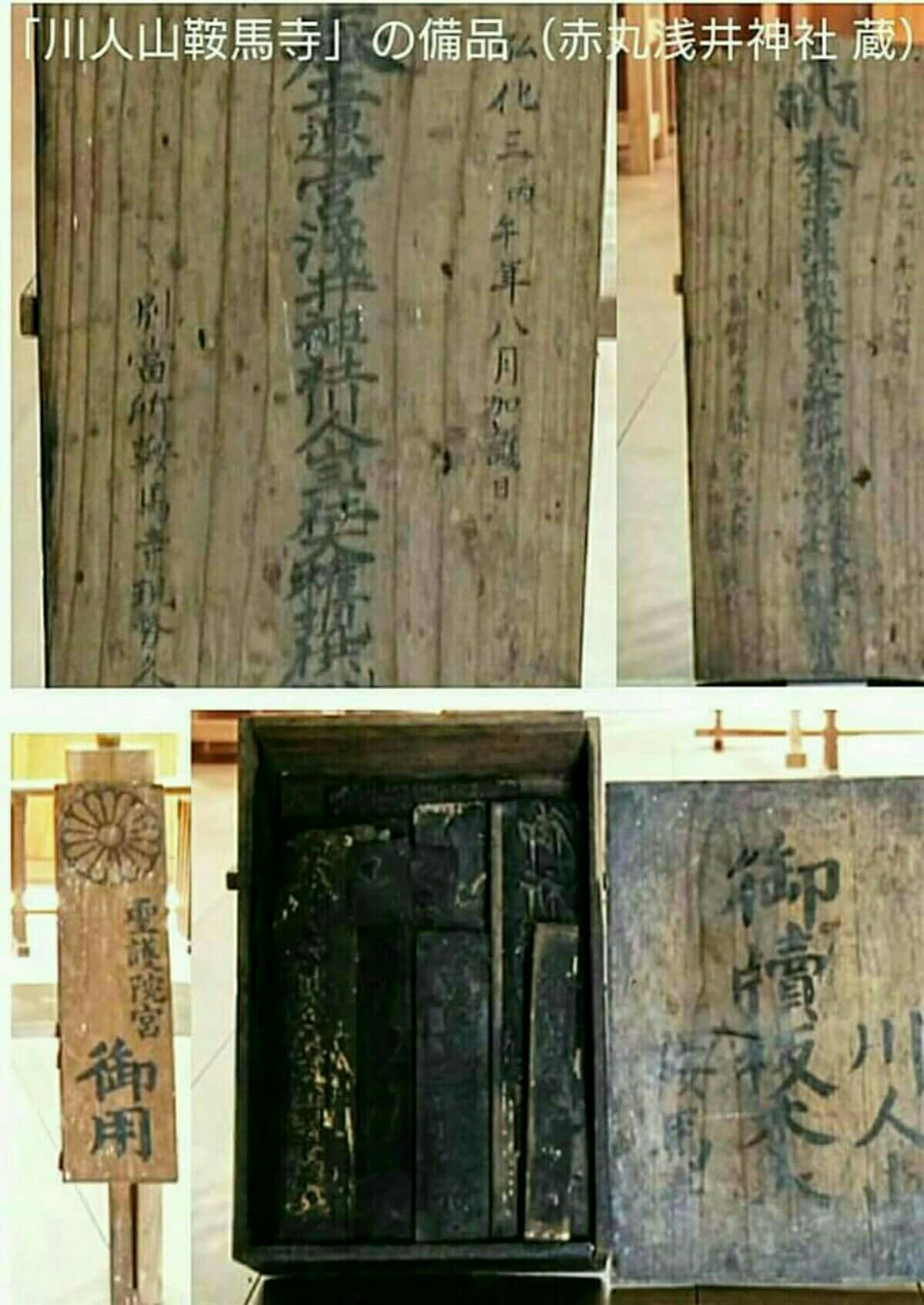

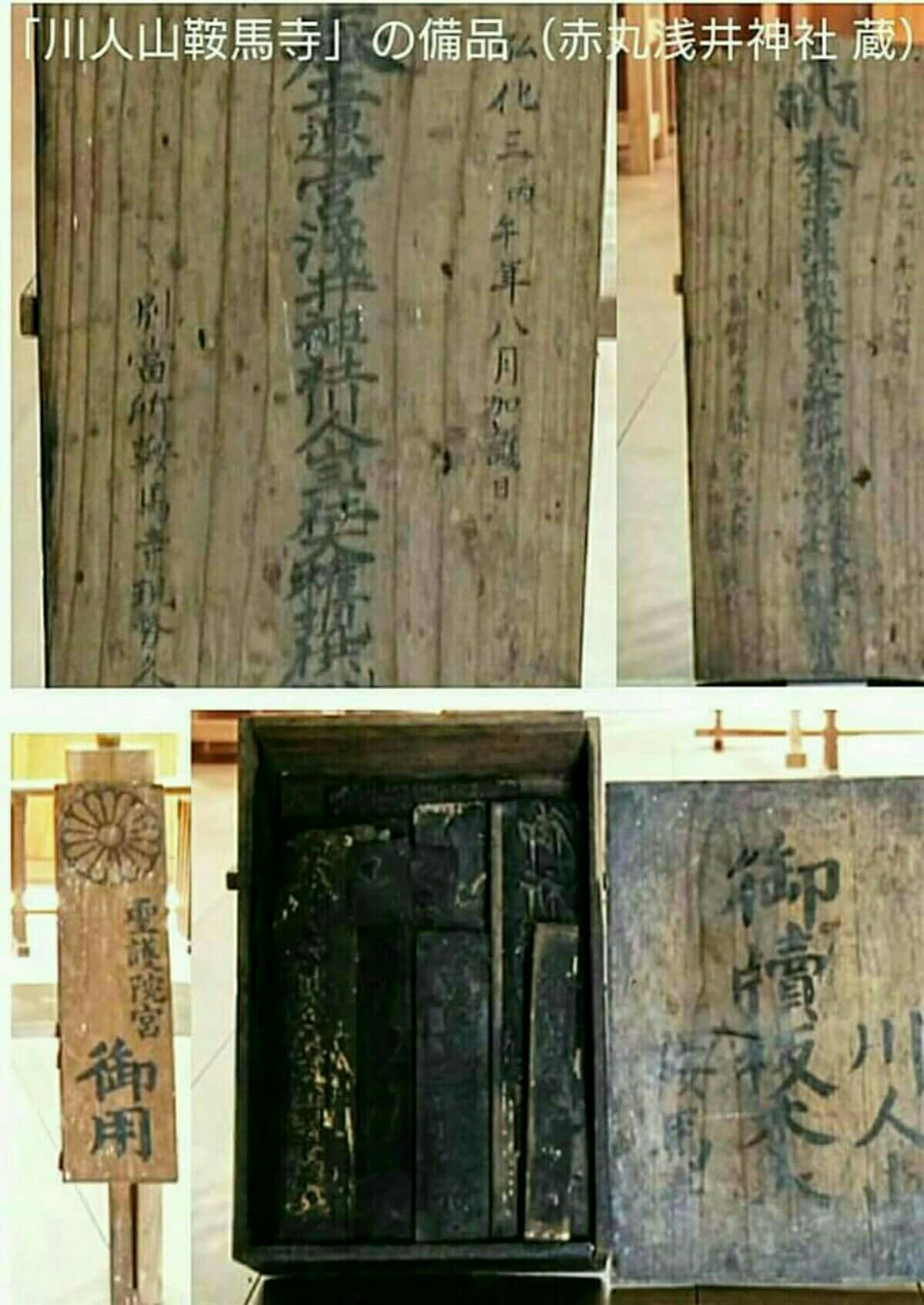

●富山市蜷川の「蜷川新右衛門」の菩提寺「臨済宗最勝寺」を開いた「亀阜豊樹」が【川人山鞍馬寺】・【赤丸浅井神社】で「赤丸村住藤原直家」の父親の十三回忌、十七回忌法要を営んだ記録に、【利波郡五位庄赤丸村】が歴史上、初めて登場する。

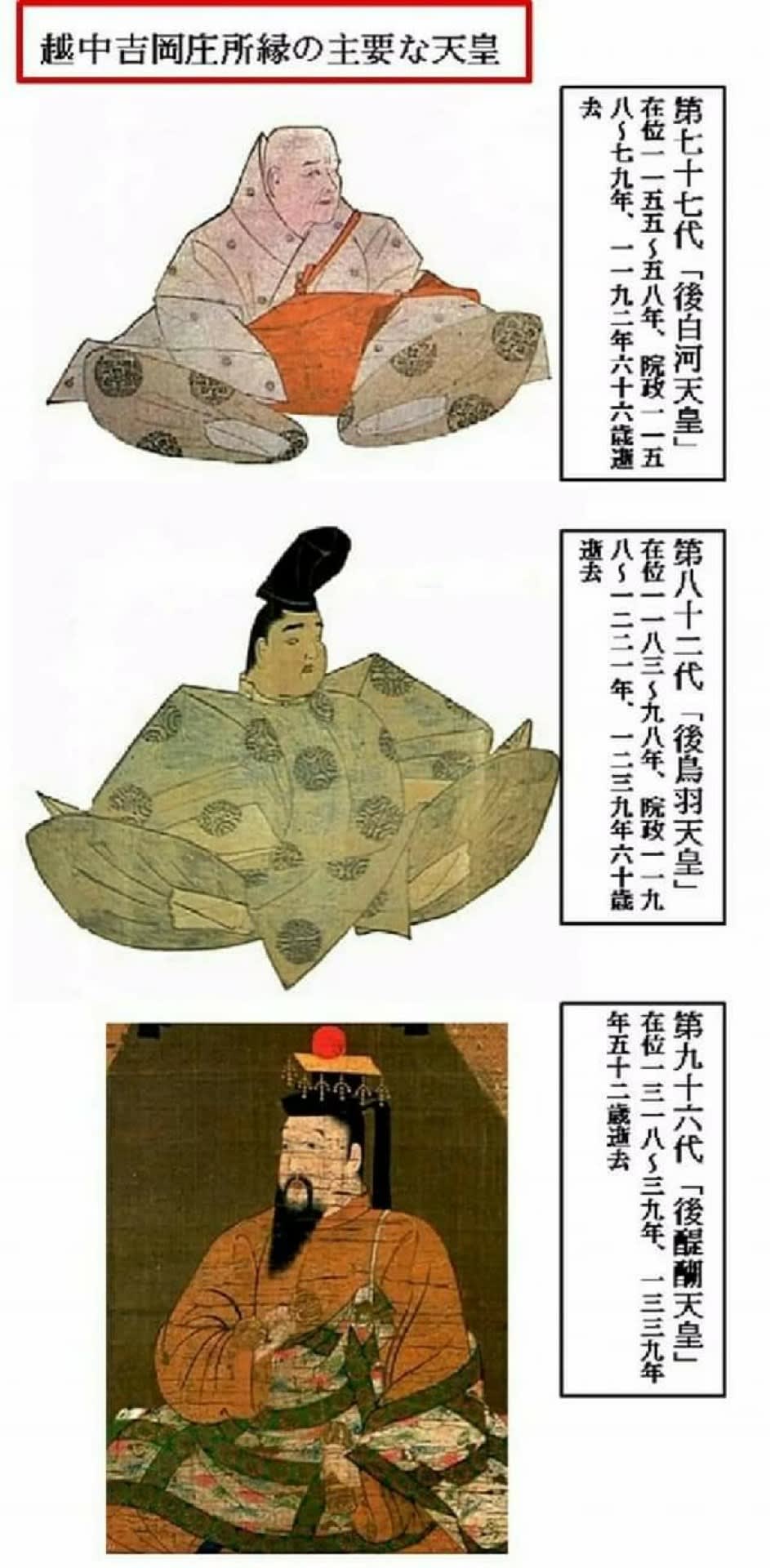

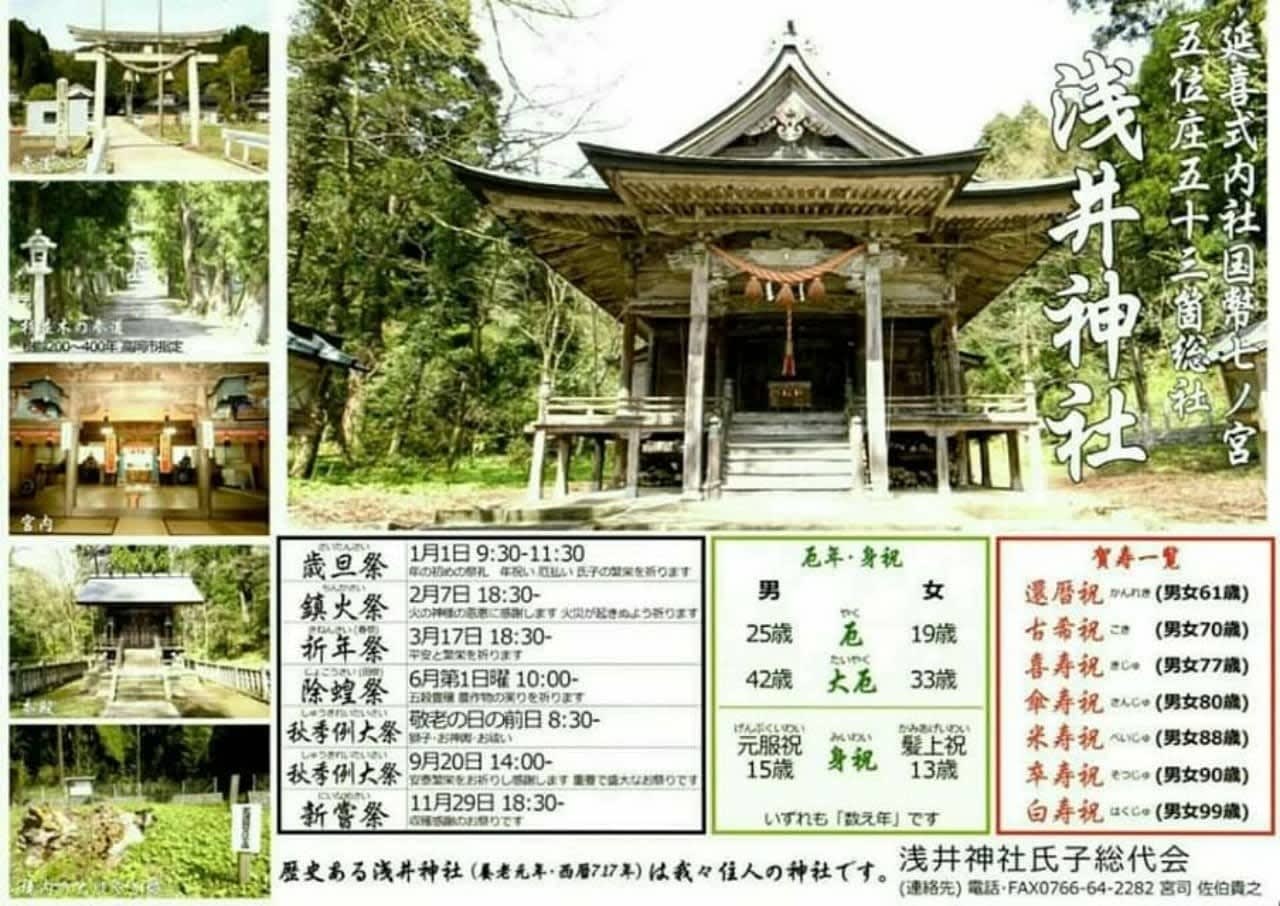

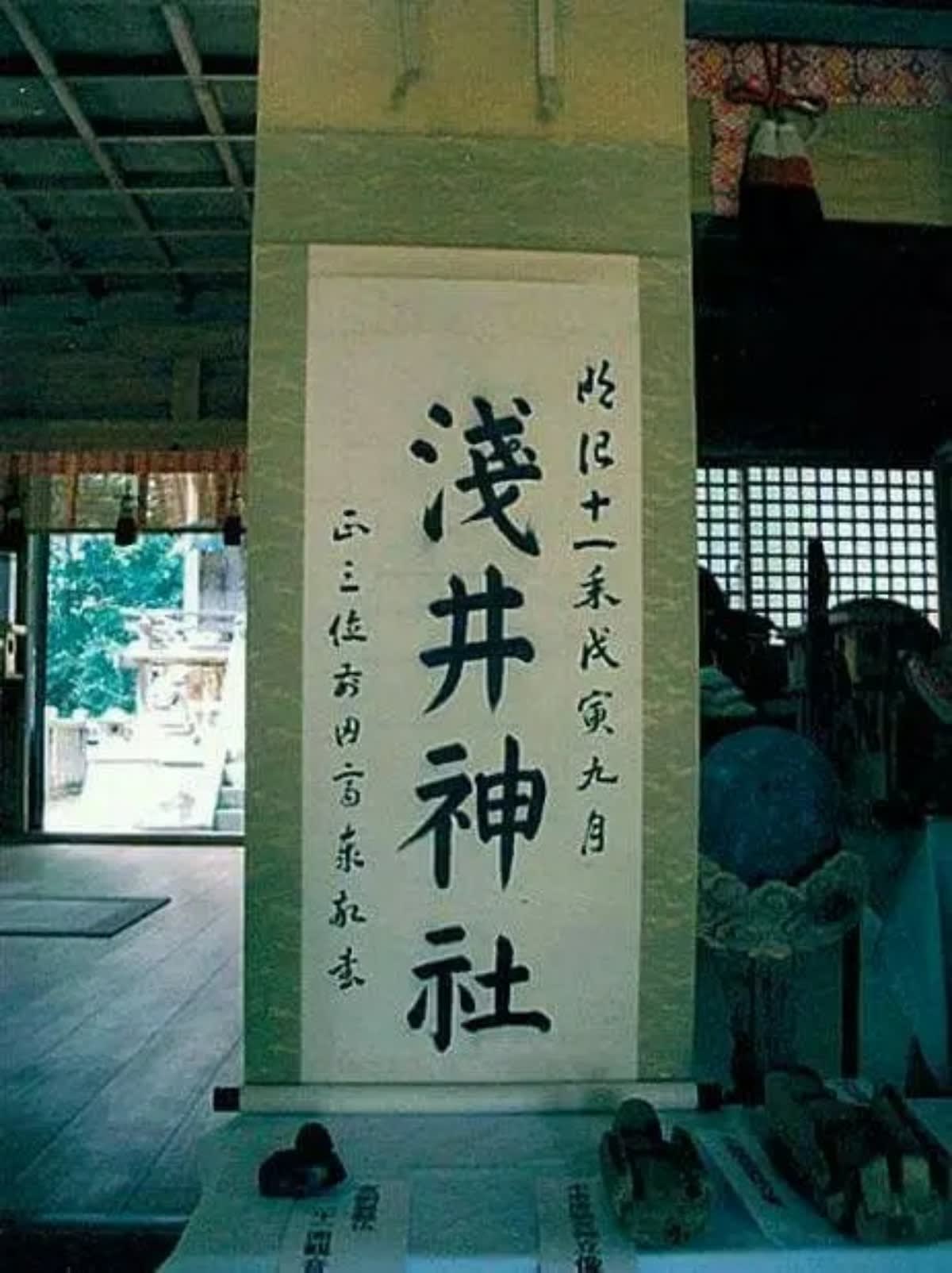

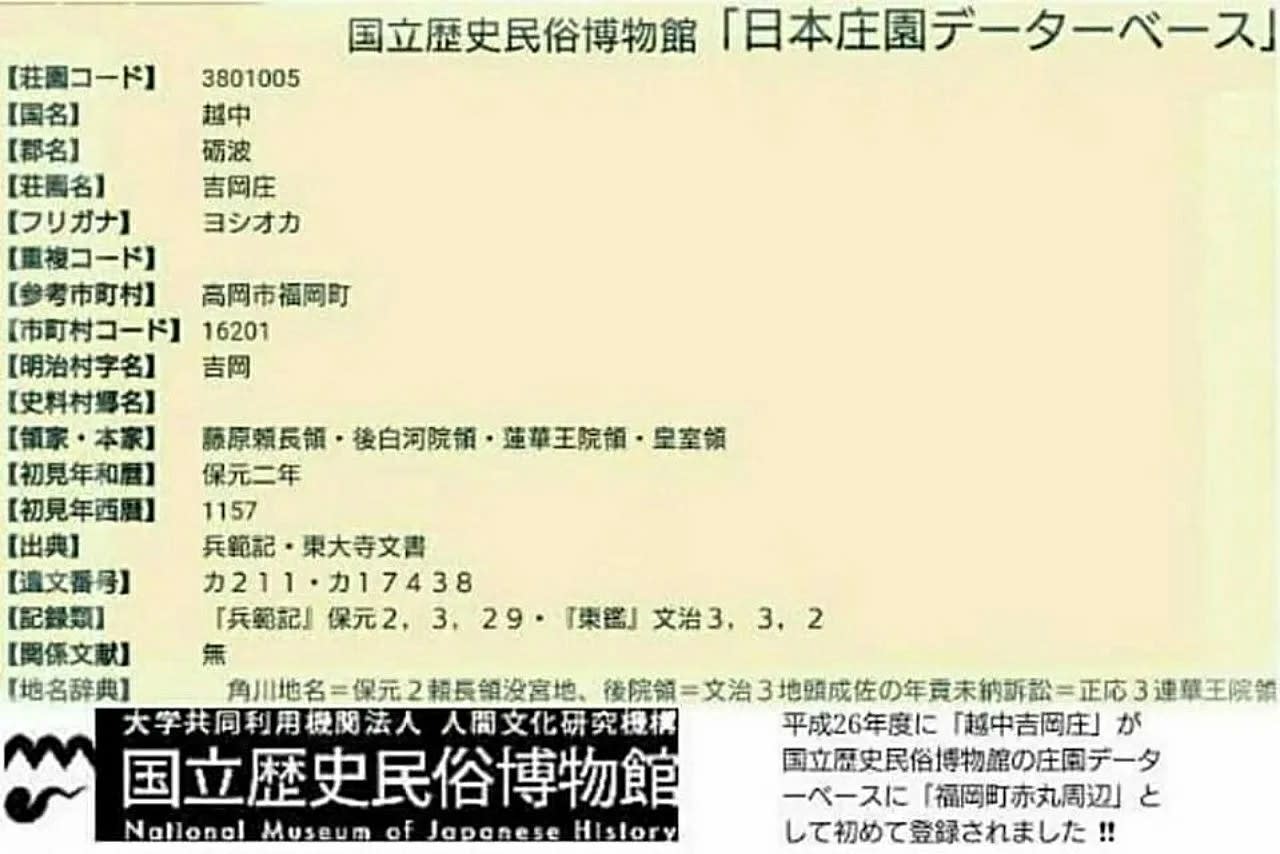

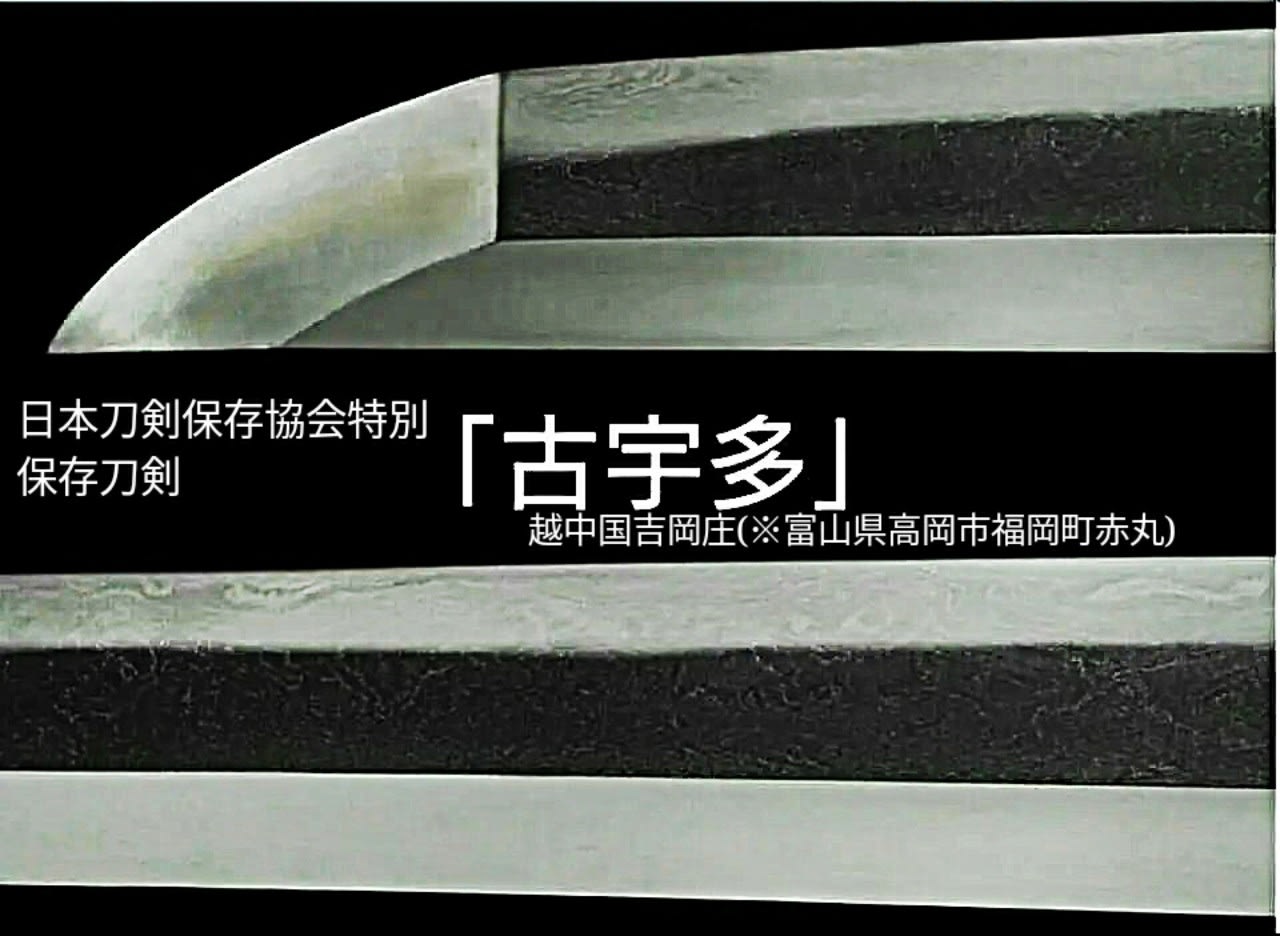

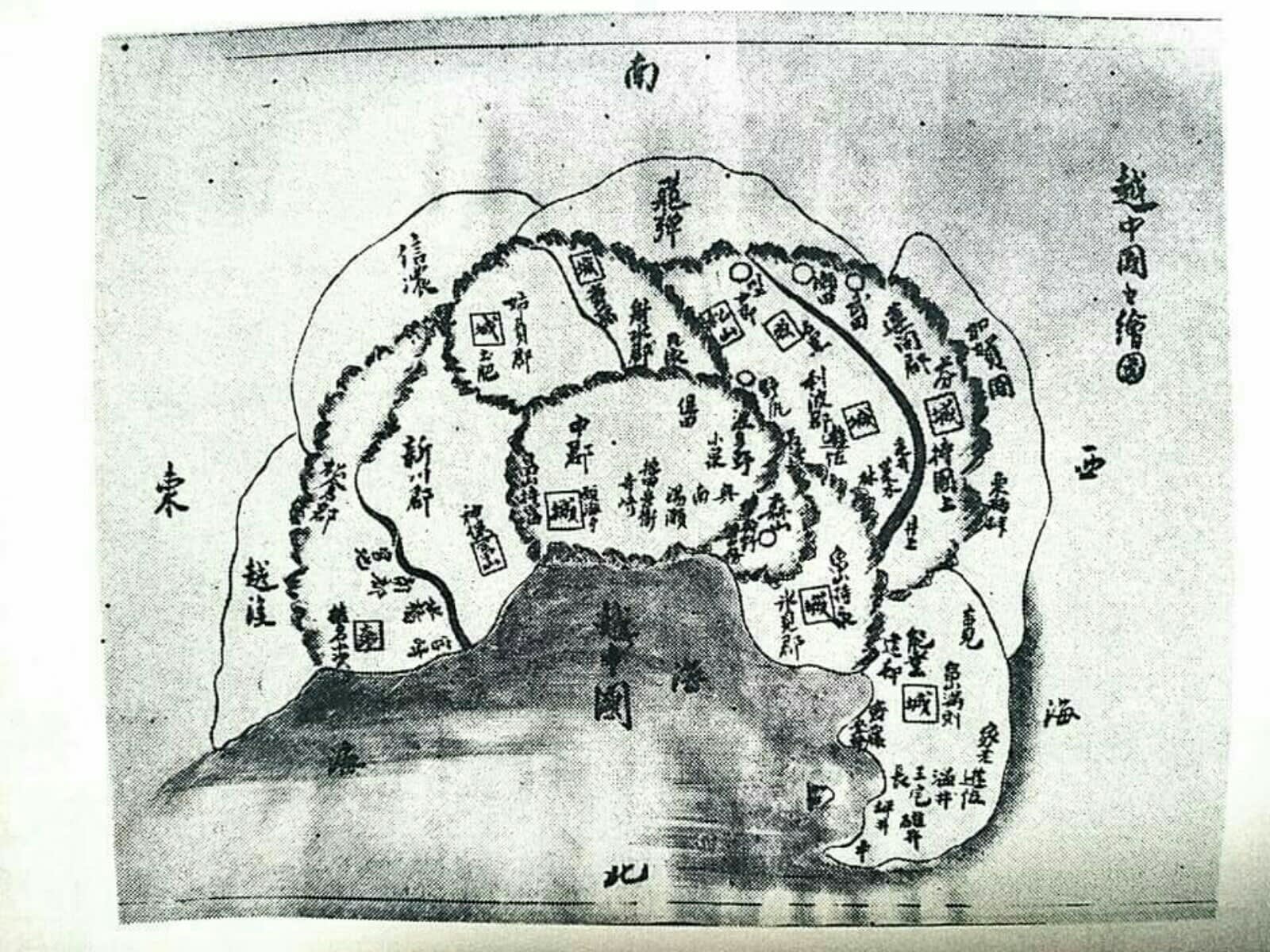

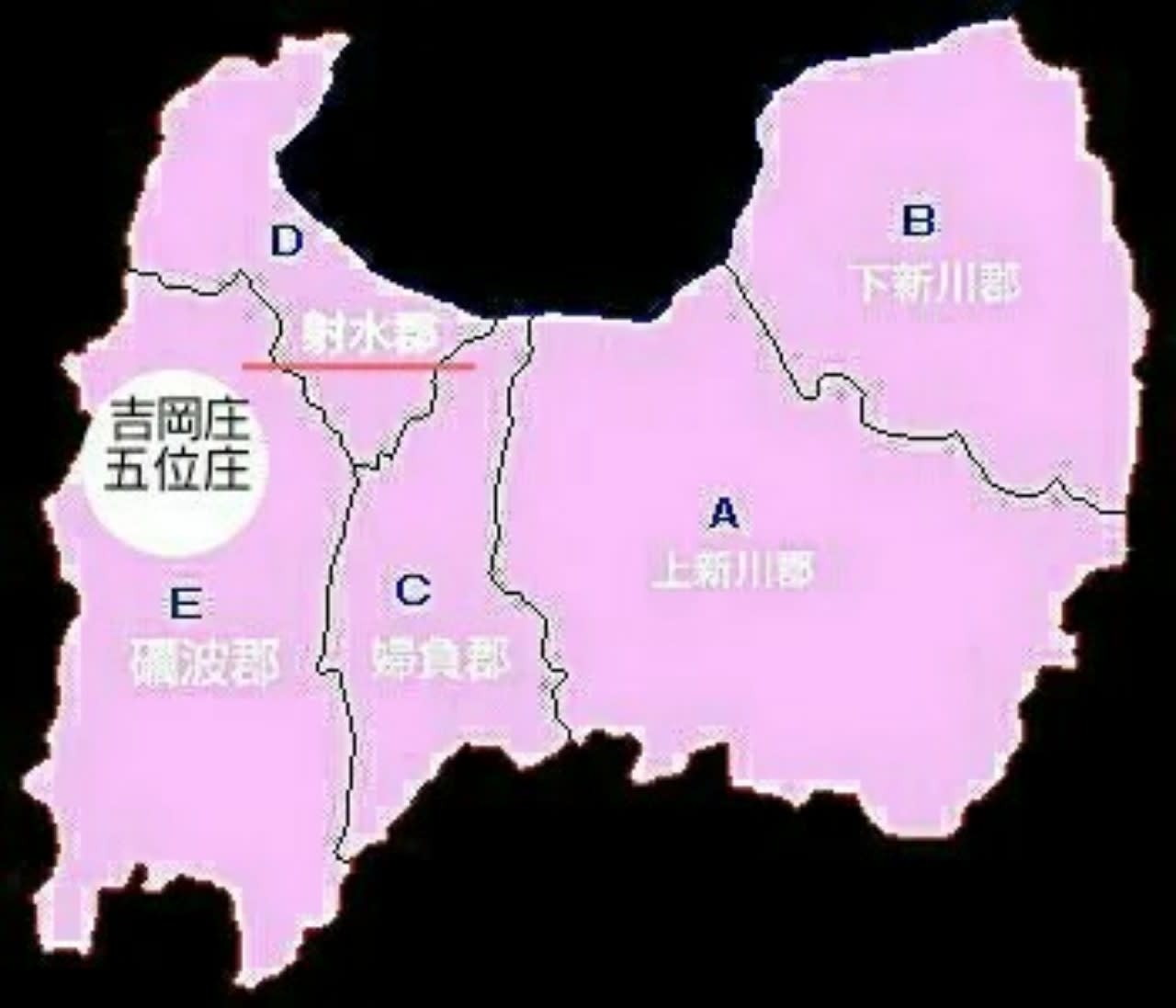

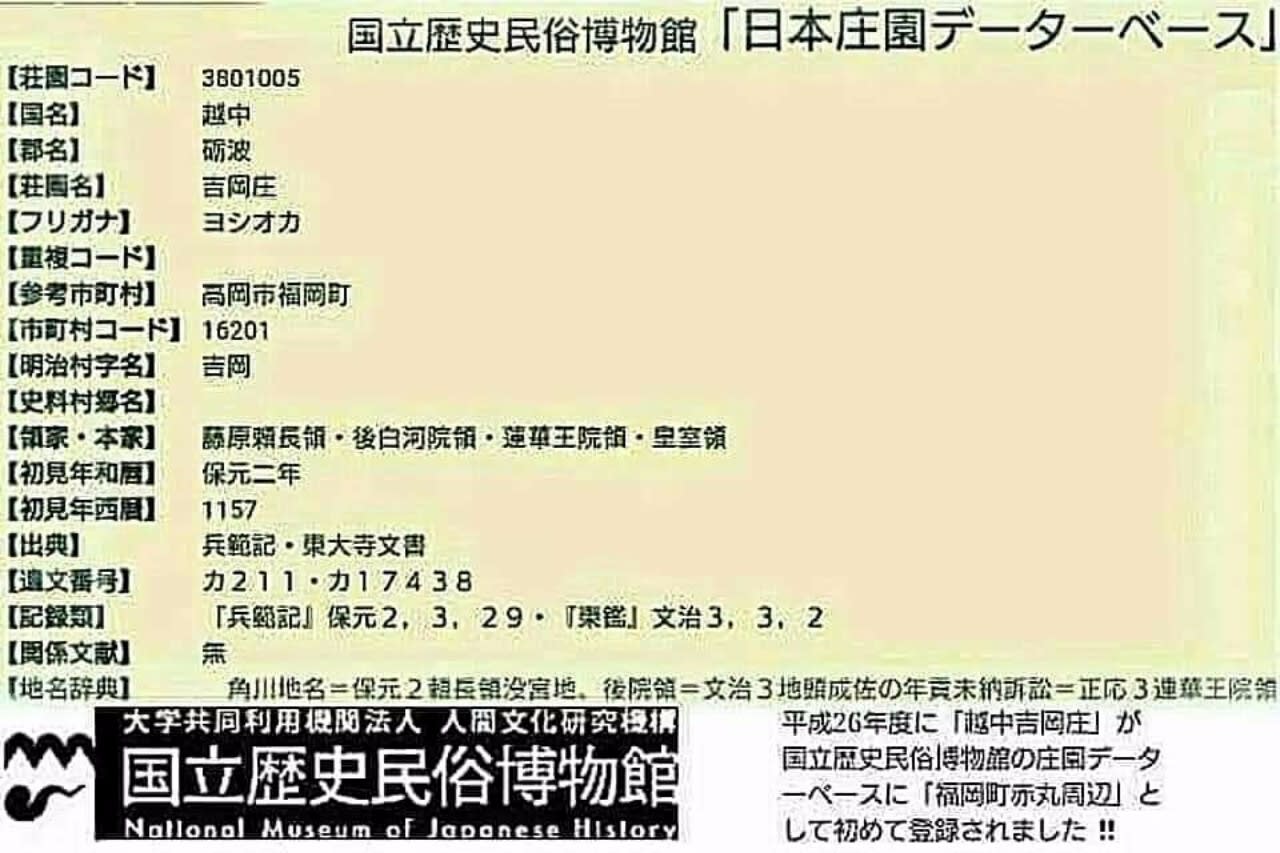

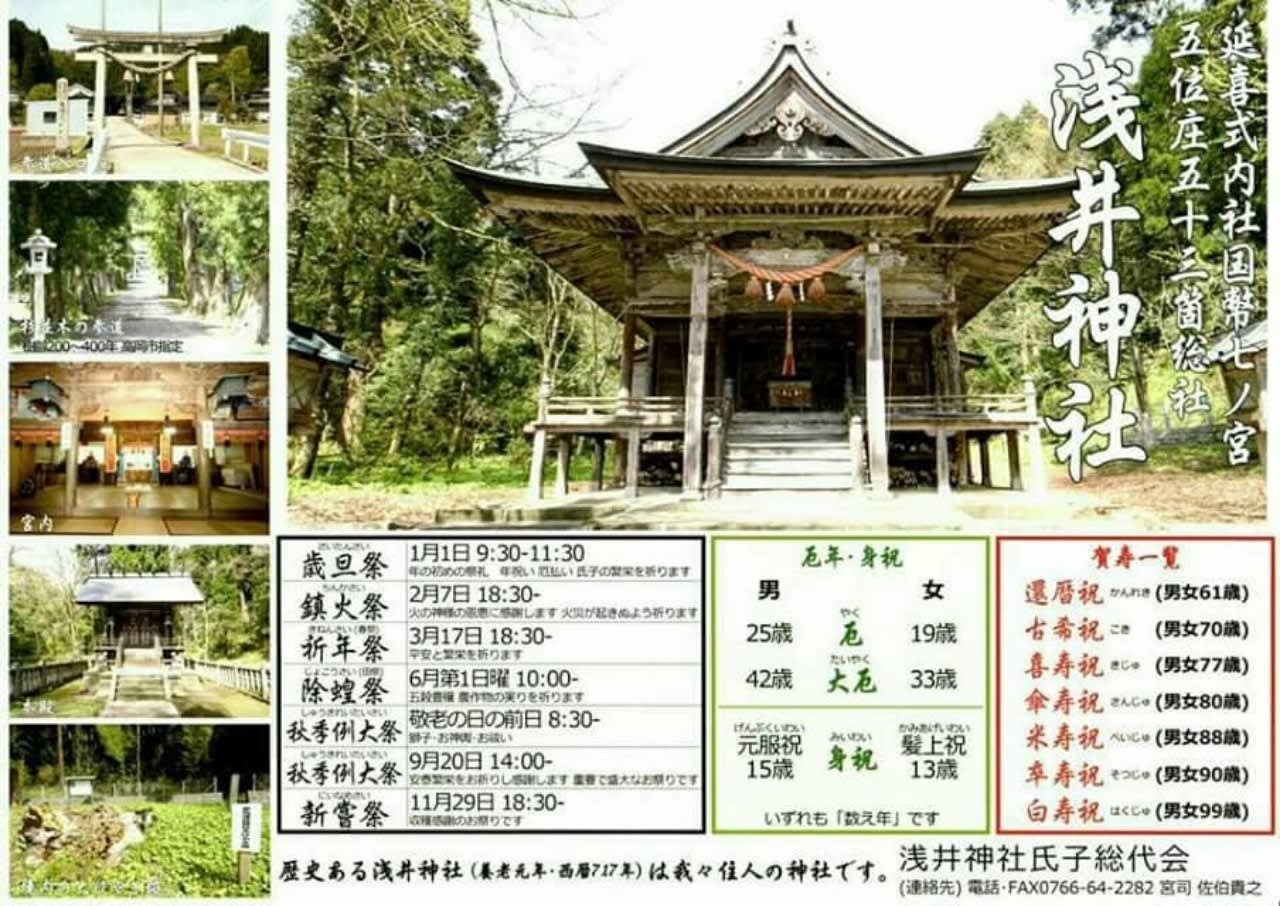

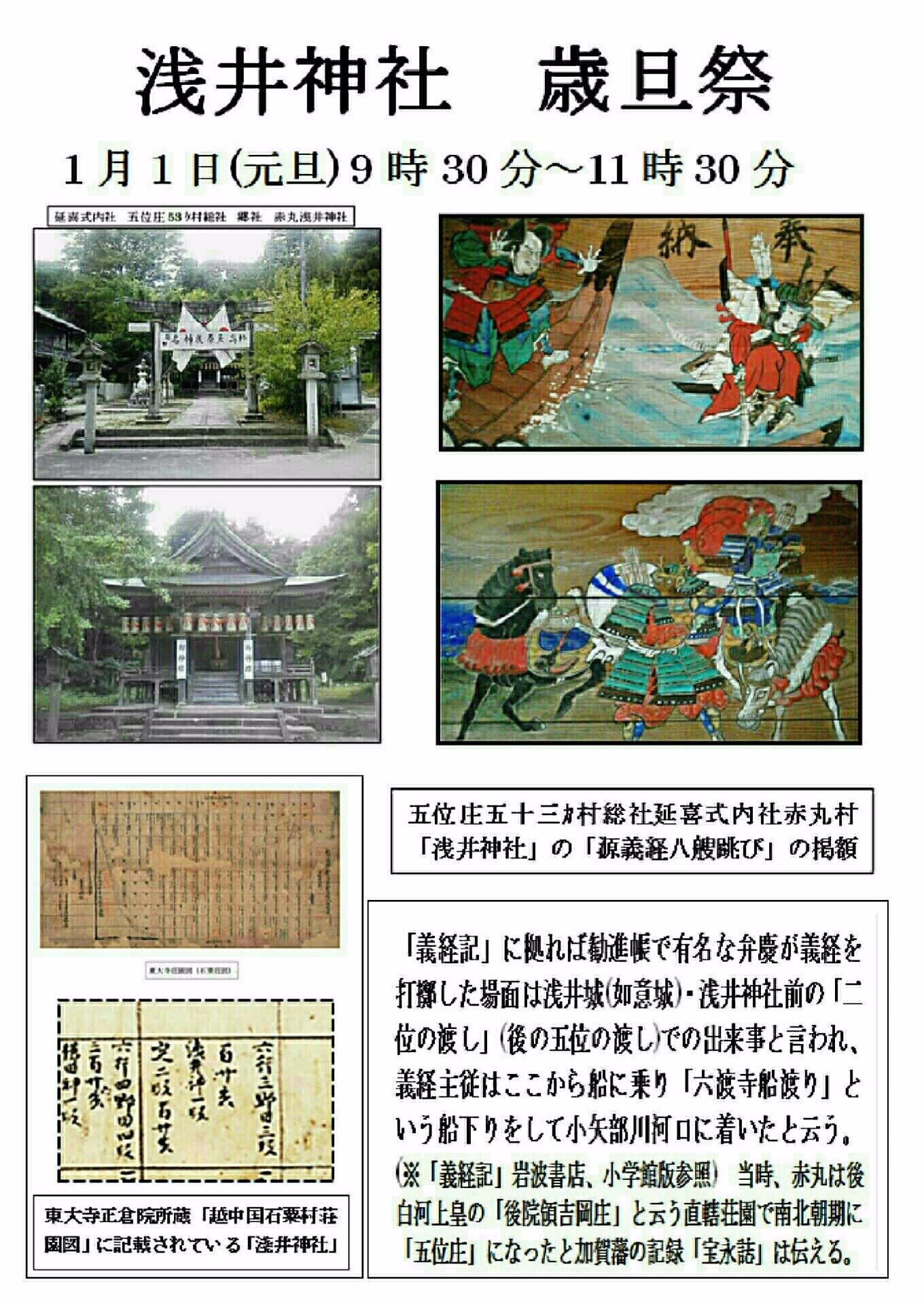

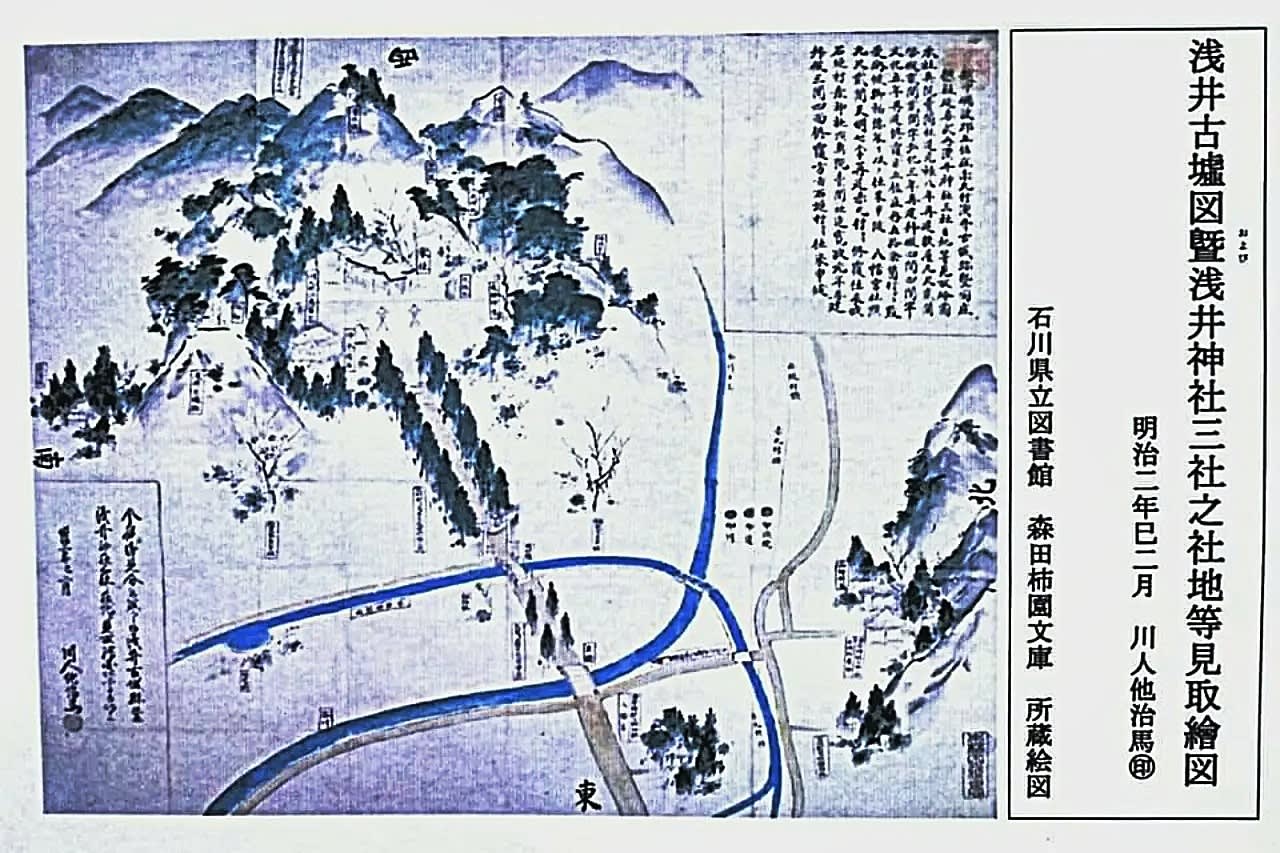

「義経記」に登場する「五位庄の二位の渡し」は「赤丸浅井神社」の前に在った小矢部川の舟乗場の事。(※「五位庄」は南北朝時代迄、皇室庄園「越中吉岡庄」で在り、「義経記」は室町時代に記載された為に「五位庄」と記載されている。)

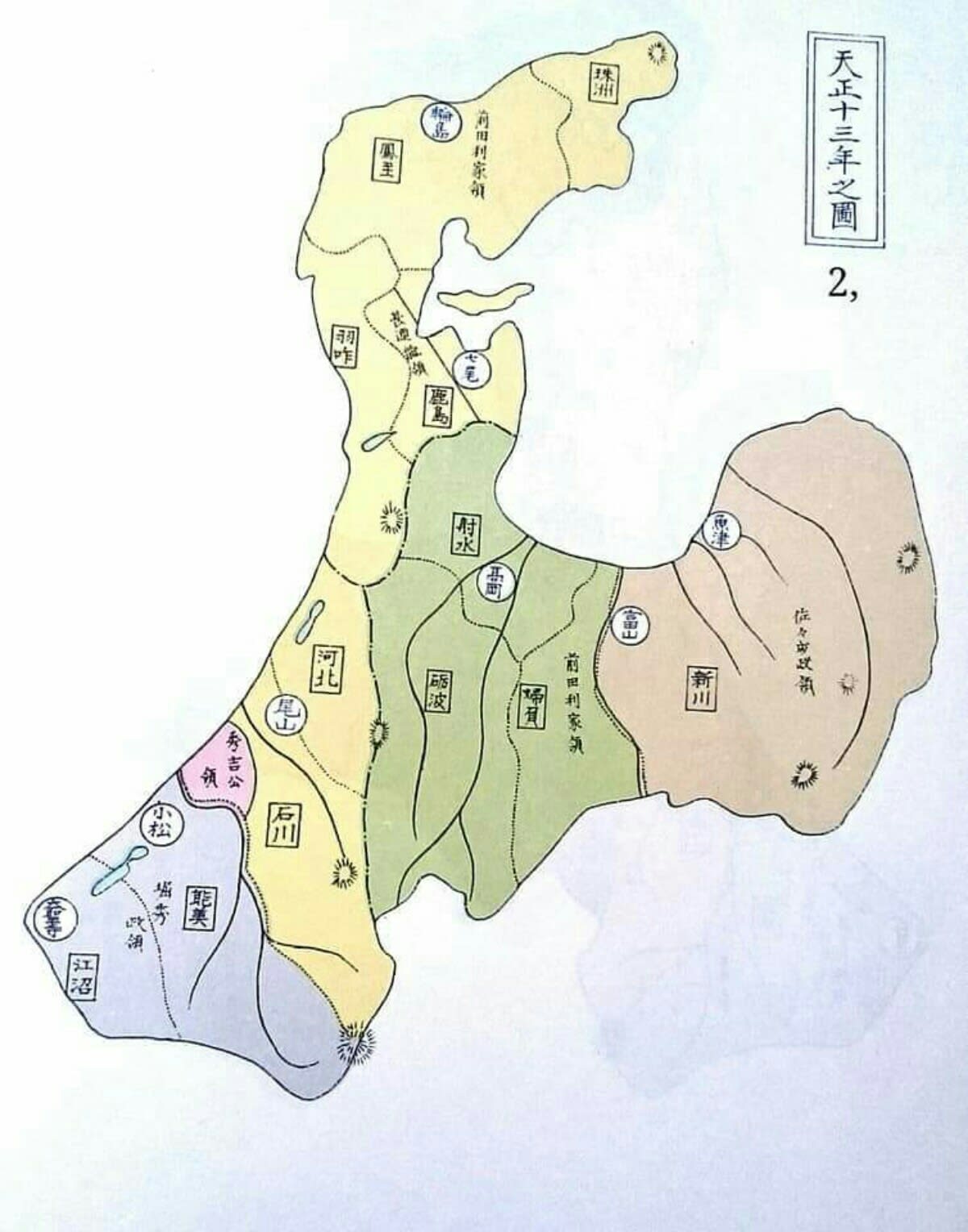

(※蜷川新右衛門は「一休さん」に登場する「新右衛門さん」の事。連歌の宗祇の高弟で、蜷川氏は室町時代には室町幕府政所代として「越中新川郡、利波郡」を統治したと言う。)

「義経記」に登場する「五位庄の二位の渡し」は「赤丸浅井神社」の前に在った小矢部川の舟乗場の事。(※「五位庄」は南北朝時代迄、皇室庄園「越中吉岡庄」で在り、「義経記」は室町時代に記載された為に「五位庄」と記載されている。)

(※蜷川新右衛門は「一休さん」に登場する「新右衛門さん」の事。連歌の宗祇の高弟で、蜷川氏は室町時代には室町幕府政所代として「越中新川郡、利波郡」を統治したと言う。)