为了专业需要的学生,看过不少有关服务业待客用语的参考书。内容多数是一些只言片语的短句,还有专门用手指给客人看的书。

按理说准确地记住书中的短句就应该能让中国客人听明白。可是,从有过此类学习经验的学生那里了解到,这些短时间里习得的词句在实际中使用会屡遭碰壁。书上的内容虽然都是标准的汉语,由于受到日汉语言习惯的不同,听者是否习惯使用普通话,发音是否准确等一些因素的影响,很难达到学习时所期待的效果。

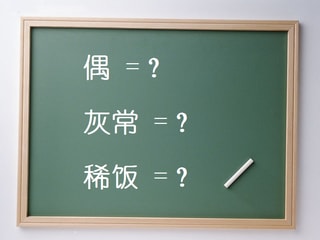

整理以往的汉语教材资料时,发现服务行业的待客用语里,“请……”的使用频率非常高。发音难度和语言习惯的关系,个人觉得某些场合比起“请”字句,用“……一下(儿)”的效果会比较好。特别是从发音的视角来看,“请”的发音里有日本学生不擅长的鼻音-ng,送气音q和第三声。本来很简单的句子因为多加了“请”而让中国人听得摸不着头脑。

(大意) 専門性が高い学習内容が必要な生徒さんのため、サービス・接客関係の中国語参考書を数多く見てきたのですが、感想としては関連性が薄い片言的なフレーズの内容が多く、テキストと言うよりフレーズ帳と考えいています。中には中国語フレーズを指でさしてお客さんに見せるような本もありました。

道理的には、本で書かれているフレーズをしっかり覚えて話せば中国のお客様に通じるはずだと思われます。学習経験のある方は分かってると思いますが、結局このような内容で覚えた表現を実際に使うと壁にぶつかる場合は多いようですね~本に書いてある表現は多分間違いなく標準的な中国語ですが、日中の言語習慣による違い、聞いてる相手が標準語に慣れているかどうか、話し手が正しく発音できているかどうかなどの原因で、期待された効果を生むことはなかなか難しいです。

過去に使用された教材や資料を整理する時、よく思っていたのですが、サービス業関係の用語では、丁寧語の“请……”が使用頻度の非常に高い表現です。個人的には、発音の難度、言語習慣、シチュエーションからすると、場合によって“请……”より“……一下(儿)”を使った方が通じる確率が高いと思います。発音の視点から見ると「请」は日本の方が苦手な三つの要素が入っています。

①-ngの鼻母音

②qの有気音

③第三声

本来上手に伝えられる表現でも、“请”を使うことで聞いてる中国人が分からなくなってしまう場合があります。それ以外にもいろいろありますが、そのような点を了解すればより使える表現が増えるでしょう~いつかオリジナルテキストを作れればいいですね~

例文:

请问→我问您一下(儿) お尋にします

请看→您看一下(儿) 見てくだい

请稍等→您等一下(儿) お待ちください

请签字→您签一下(儿)字 サインしてください![]()

呂老師 中国語

中国語

一言中国語

一言中国語

先生の一人は英語が堪能で話題が豊かでなかなか面白い方です。レッスンの合間によく話しています。最近、英語と中国語でブログ--→

先生の一人は英語が堪能で話題が豊かでなかなか面白い方です。レッスンの合間によく話しています。最近、英語と中国語でブログ--→ 中国語

中国語 今日も最後まで読んでいただき、ありがとうございます。ここから中国語関係のブログを閲覧できます→

今日も最後まで読んでいただき、ありがとうございます。ここから中国語関係のブログを閲覧できます→  中国語

中国語

直訳で激活⇒「ありがとうございますという意味ですよ~」先生から説明される

直訳で激活⇒「ありがとうございますという意味ですよ~」先生から説明される

正確性(accuracy):発音、語順、語気などの正確さ。

正確性(accuracy):発音、語順、語気などの正確さ。 原因1:正確性を求めるため、複雑な単語や文法表現を回避して話す。正確性はよくなりますが、複雑性を下がります。

原因1:正確性を求めるため、複雑な単語や文法表現を回避して話す。正確性はよくなりますが、複雑性を下がります。