扇状地を取り上げてみました。

甲府盆地のホッサマグナ沿いのそれも面白いが、今回は何故か岩手県の胆沢平野の扇状地に注目してみました。

規模は長さが20kmもある大規模なものですが、それと同時に、6層の河岸段丘をなしていることでも有名です。

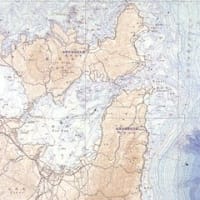

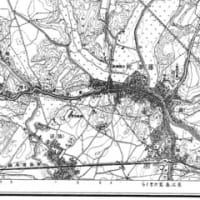

掲載の地図は、1/20万地勢図です。1/5万が面白いのですが、規模が大きいので全体像が掲載されません。別の日に土地利用を含め、取り上げてみます。

さて、扇状地(alluvial fan)は、河川が山地から平野や盆地に移る所などに出来ます。河川に流された土砂などは、急流の区間では流れによって移動しますが、平地にでたとたんに川底に置き去りにされます。またそのことから、堆積された土砂に流れはさえぎられて流路は左右に広がります。

土砂等は、山側を頂点として扇状に堆積し、丁度、扇子の形になることからこの名が付いたそうです。

ただし、海に面して出来た扇状地は、三角州と呼びます。

胆沢平野の扇状地も地図上ではきれいな扇形の等高線を描いていますが(掲載図の赤線)、その広がりは決て平坦ではなく、6層の河岸段丘をなしています。

それは、地殻変動による隆起や、浸食で南側の主流河川が、逐次、北側の胆沢川に移っていったためのようです。

また、そのことが、この広大な胆沢平野の開発に困難を生じたようです。

すなわち、北側の低地は地下水位も浅く、用水路も作りやすかったでしょうが、南側の標高の高いほうは、地下水位が深く、水の吸い上げも困難を極め、また用水路も水の浸透で作りにくかったようです。

過去には、水争いもあったようですし、南一体には貯水池も多く散在しています。

土地利用も、北は水田が広がっていますが、南は桑畑や果樹園が多く広がっています。

この扇状地が北上川に出た辺りは、いわゆる土砂の氾濫原といわれる地帯になり、北上川の川筋を東にへし曲げるほど押し出しています。その地域は水も豊富で住みやすい平坦地のため、水沢市街や交通機関が集中しています。

甲府盆地のホッサマグナ沿いのそれも面白いが、今回は何故か岩手県の胆沢平野の扇状地に注目してみました。

規模は長さが20kmもある大規模なものですが、それと同時に、6層の河岸段丘をなしていることでも有名です。

掲載の地図は、1/20万地勢図です。1/5万が面白いのですが、規模が大きいので全体像が掲載されません。別の日に土地利用を含め、取り上げてみます。

さて、扇状地(alluvial fan)は、河川が山地から平野や盆地に移る所などに出来ます。河川に流された土砂などは、急流の区間では流れによって移動しますが、平地にでたとたんに川底に置き去りにされます。またそのことから、堆積された土砂に流れはさえぎられて流路は左右に広がります。

土砂等は、山側を頂点として扇状に堆積し、丁度、扇子の形になることからこの名が付いたそうです。

ただし、海に面して出来た扇状地は、三角州と呼びます。

胆沢平野の扇状地も地図上ではきれいな扇形の等高線を描いていますが(掲載図の赤線)、その広がりは決て平坦ではなく、6層の河岸段丘をなしています。

それは、地殻変動による隆起や、浸食で南側の主流河川が、逐次、北側の胆沢川に移っていったためのようです。

また、そのことが、この広大な胆沢平野の開発に困難を生じたようです。

すなわち、北側の低地は地下水位も浅く、用水路も作りやすかったでしょうが、南側の標高の高いほうは、地下水位が深く、水の吸い上げも困難を極め、また用水路も水の浸透で作りにくかったようです。

過去には、水争いもあったようですし、南一体には貯水池も多く散在しています。

土地利用も、北は水田が広がっていますが、南は桑畑や果樹園が多く広がっています。

この扇状地が北上川に出た辺りは、いわゆる土砂の氾濫原といわれる地帯になり、北上川の川筋を東にへし曲げるほど押し出しています。その地域は水も豊富で住みやすい平坦地のため、水沢市街や交通機関が集中しています。

それとも別の読みかたがあるのですか?

教えてください。

それにしても、このへんの広報誌(HP)は不親切ですね。正確な読みを明示すべきでしょうに、平野名にも、河川名にも付記されていませんでした。実はこの回答には一寸戸惑いまた。

また、場所によっては、駅名と行政名の読みが微妙に違う場合もありますし・・・?