昨日気になって、訂正を入れたが、

前回の記事には、間違いがあった。

武兵衛は吉康の舎弟(6歳年下)であり、十助は吉康の息である。同一人物ではない。

ただ、十助も武兵衛の息として九里に養子に入っていたならば、武兵衛を名乗っていたかもしれない。

私が注目しているのは、九里嗣子となってくれた【十助】とその養父のことである。

九里嗣子という事は、その養父と成る九里がいた事になる。それが吉康の舎弟の武兵衛ではないか?

舎弟は、血のつながりがないとは限らないとは思うが、ふつうは弟というだろうと思う。

舎弟というからには妹の夫であったり、母親が違っていたり、養子であったり、と何等か理由があるように思う。

つまり、吉康の息の十助が、吉康の弟で且つ九里を称していた武兵衛の嗣子となったのではないだろうか?

そこから、前野氏と繋がっていたのではないだろうか?ということである。

===*===

前野忠勝は又五郎を称し、吉康も又五郎を称す。

吉康の息宗能も又五郎である。

吉康の母は佐々平左衛門の娘であるので、後に佐々氏の一門となった。

吉康の本当の父であった前野小兵衛尉勝長は、もしかすると早くに歿し、それで忠勝が父親役となったのかもしれない。(要チェック)

(武兵衛は代々武兵衛であったかもしれない。1611年に自害した武兵衛は十助かその裔なのかもしれないし、十助の他にも息がいた可能性も充分にある。)

という事は、其の吉康の舎弟であった武兵衛も九里の嗣子になっていた可能性もある。この周辺の系図には残されていないので、不明である。

どこから来た九里だったのだろう。

===*===

前野忠勝の妻は山内盛豊の妹という。

もしかすると、そこが九里が前野氏と繋がっていく「接点」であったのではないだろうか?と思う。

(鎌倉時代には繋がっていた可能性もあると思うのだが、、、、)

それ以前にも前野時氏の妻となったのが、山内実豊の娘(山内実通の妹)であった。

「伊庭の乱の際に浅小井城の城主であった深尾秀長は、九里の幼子を連れ出し逐電している。其の後は行方知れずである。」

頼るとすれば美濃国山県郡の太郎丸村の深尾氏か、祖母の永原氏か、曽祖父の乾氏関係か、

山内氏と前野氏のつながりから前野氏か…

同じ近江国内よりも、他国にまぎれた方が見つかりにくいのか、はたまた他国の方が目立ってしまうのか…現代の私にはよくわからないが、何処かに潜伏したのだと思う。幼い時には女性の手が必要だったのだろうと思う。深尾秀長の妻がどこの出身の人物かまでは調べていないので、そのあたりかもしれない。

深尾秀長の祖父永原越前守重行の父(つまり秀長の曽祖父)は、乾駒之丞雅勝という人物であり「乾氏」なのだ。

この一代のみで、すぐに復姓し、永原氏になっているのだが。もしかすると永原重行の母親は乾氏だった可能性もある。

深尾・永原・乾の氏が繋がっている。

深尾氏・永原氏・山内氏・乾氏がすべて関係する系図である。

http://www.eonet.ne.jp/~academy-web/keifu/keifu-fukao-tosa.html

http://www.eonet.ne.jp/~academy-web/keifu/keifu-nagahara.html

http://www.eonet.ne.jp/~academy-web/keifu/keifu-yamanouchi.html

http://www.eonet.ne.jp/~academy-web/keifu/keifu-yos-maeno1.html

この「永原越前守」の娘は深尾加賀守元範の妻となり元秀を産む。

(永原越前守重行の父が、乾駒之丞雅勝とある。)

其の深尾元秀の息の秀長が水茎岡山城の九里の幼子を助け出し、逐電した人物とみる。

其の秀長の弟元忠の系が、浅小井深尾氏の跡を継ぐ。

その後もともと鎌倉時代より富木常忍の私領であった中山法華寺若宮(奥の院 常忍自宅)が、江戸時代に入り、深尾元忠の系の元次に所領として宛がわれている。なぜならば、そこが九里氏の所領であったためと思う。

武家家伝 深尾氏

「元秀の嫡子秀長は、当時佐々木四天王の一人と称された、神崎郡伊庭城主の伊庭下総守資長が反乱を起したとき、これに味方し、結局、浅小井城を捨てて蓄電、行方知れずとなってしまった。秀長の弟元忠は兄の謀叛のあと、浅小井城を召し上げられ、禄を失い、侘びしく暮らしすことになった。その後、一族の取りなしを得て、わずかに禄を与えられて深尾家を再興することができた。

その後、佐々木六角氏に仕えたが、昔日の面影はすでになかった。そして、六角氏が織田信長の前に敗れ去ると。主家を失った深尾氏は、郷士となって浅小井村に住したという。 」田中政三氏「近江源氏」から

https://books.google.co.jp/books?id=CLplAAAAIAAJ&q=%E4%BC%8A%E5%BA%AD%E4%B8%8B%E7%B7%8F%E5%AE%88%E8%B3%87%E9%95%B7&dq=%E4%BC%8A%E5%BA%AD%E4%B8%8B%E7%B7%8F%E5%AE%88%E8%B3%87%E9%95%B7&hl=ja&sa=X&ved=2ahUKEwi75-m2yIHvAhVAyIsBHatdB6kQ6AEwAHoECAAQAg

http://www2.harimaya.com/sengoku/html/hukao_om.html

http://www.eonet.ne.jp/~academy-web/keifu/keifu-fukao-tosa.html

この浅小井深尾氏と九里氏(佐々木行実・行範の系)

そして九里氏と原氏・前野氏・佐々氏(良峯姓)

その前野氏と山内氏の縁

山内氏と永原氏、そして 永原氏と乾氏 永原氏と深尾氏

山内氏・永原氏・深尾氏・乾氏とのつながりと前野氏とが繋がり、九里とつながってくる。

この関係を見ると、前野武兵衛は、深尾氏に助け出された九里氏の嗣子となったのではないだろうか。それか、その助け出された本人か?

そしてさらにそこに九里氏の嗣子として前野十助が入ることで、より山内氏・乾氏・永原氏ともにつながりが強化されたように思う。

年代をアバウトに検証してみると、周辺の系図を比べつつ想像すると…

1470年あたりに深尾秀長が生まれたように思う。

1501年に浅小井城を築城とある。その後、伊庭氏の乱があり、一族という事もあり加担することとなったため、六角氏に狙われ逐電に至ったと思う。これがその逐電の時だろうか? 1538年に生まれているはずの吉康の舎弟『武兵衛』である。

1525年には伊庭の乱も、九里の足利義澄を匿って、その後続いていた乱も終結している。という事は、この時に逃げた幼子ではない。

もしも可能性があるとすればその息であろうと思われる。(養子かもしれない。)

===*===

1520年が九里信隆の息「玉松」が人質として六角氏に渡ったと言われている時なのである。

とすれば、玉松がもしも源兵衛と同一人物ならば、

1520年の時に十歳以上でなければ、以下のような申し次をできないのではないだろうか?

1528年に18歳くらい、とすればまぁ納得できる年代ではある。

この人物は、○○兵衛とそれまでの九里にはない言い方なので、それが武兵衛につながった可能性はある様に思う。

なんと言っても現実に生きていた九里なので、名前の通り、この人物が源となって、それ以降の九里氏が繋がってきたともいえる。

伊庭氏の乱は二度あり、一度目は1502年の年末から1504年 二度目が1514年から1525年と見ることができる。

九里源兵衛は『後法成寺関白記』享禄元(1528)年や、天文法華の乱1536年に登場する。

「『後法成寺関白記』享禄元(1528)年7月3日条に「九里源兵衛が堺に下向するので、近衛尚通が近衛家領のことを源兵衛に申し付ける」という記述がある。という事は、

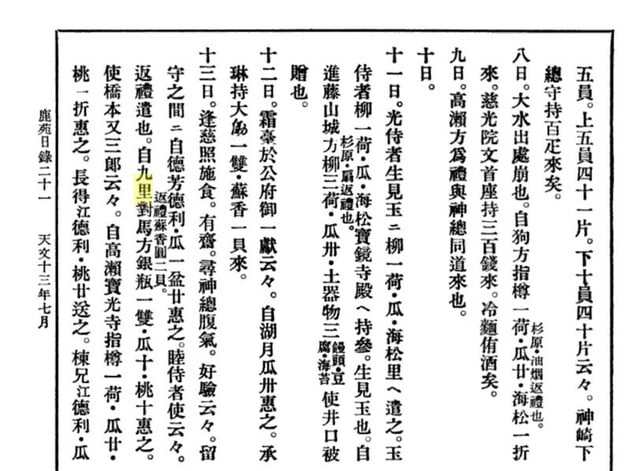

九里源兵衛は「天文日記」天文6年(1537年)が残っているそうである。(平井氏と行動を共にしていることが多いカ)

九里三郎の記載も「菅浦文書」天文9年(1541年)に残っているそうである。

近江蒲生郡志: 巻2, 第 2 巻 908頁

この源兵衛「近江六角定頼の使者九里源兵衛」とさかんに書かれている。

この人物は近衛氏ともつながりがあり、院との関係もありそうなことから九里員秀の裔かもしれない。

鹿苑日録の記載では、天文十二年迄は「九里源兵衛」天文十三年(1544年)からは「九里対馬守」となっている。1510年生まれとすれば、34歳。

(この頃、前野武兵衛は6歳である。)

水茎岡山城の九里氏のために人質として六角氏に渡された『玉松』が殺されずに生き残って源兵衛となっていたのならば、嬉しい!!

深尾氏が助け出した幼子であるならば、それもまた嬉しい!!!

三郎は、三十郎の事かもしれない。(三重郎)この人物は、もしかすると信長に註されたかもしれない、三郎左衛門ではないだろうか?

1570年に所領も何もかもすべて取り上げられている。命がどうだったかは、書かれていなかった。調法の容疑であったようである。

====*===

深尾氏に助けられた幼子が、その後源兵衛として活躍し、其の弟ヵ?と思われる三郎・息ヵ?と思われる武兵衛がいたからこそ、現代にまで九里という苗字が続いているのだ、と思うと感慨深いものがある。

複雑なことを書いている為、非常にわかりにくかったと思うが、後のヒントになるようにここに書き留めた次第である。

浅小井城の説明板の写真は以下のアドレスよりお借りしました。ありがとうございます!!

http://shiroiku.html.xdomain.jp/shiga/shigaasakoi.htm

鹿苑日録より