上野国緑野郡に「佐味郷」あり、大和国の田原本町にも「佐味村」があった。

しかも、田原本町と言えば、このブログでもたびたび登場している「鏡」に関する神社がいくつもある場所である。

この偶然は一体何を教えてくれているのだろう。

上野国緑野郡佐味郷(現群馬県藤岡市平井付近)と、2つ前の「上野国多野郡」の記事。この奇遇!

緑野郡は、廃止されて多野郡となっているので、佐味郷の場所も今は多野郡となるのではないだろうか。

(明治29年(1896年)4月1日 - 「緑野多胡南甘楽郡役所」の管轄区域をもって多野郡が発足。同日緑野郡廃止。)

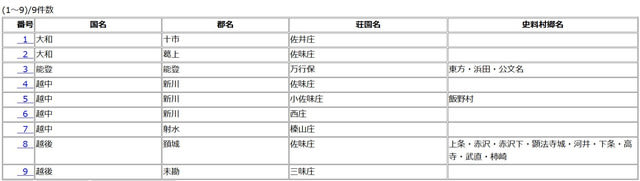

歴博のデータベースには上野国の佐味郷は出てこなかった。

しかし、上野国片岡郡があったようだ。佐味郡のあった場所も平井付近という。まるで近江国のようではないか。

以前記事にした多胡碑にも

「上野国片岡郡・緑野郡・ 甘良郡の三郡の中から三百戸を分けて新たに郡をつくり、羊に支配を任せる。」とあった。

佐味神社は近江国の伊香に二つもあり、その場所は江州中原氏がいた場所である。特に九里氏につながっている中原経行の系が伊香に関わっているのである。

鏡に関しては、「八尾村」に 古墳時代(前)鏡造り(鋳造)の技術集団が入ったようで、

奈良時代には鏡作郷 (正倉院文書)があったことが記載されているそうである。

http://tasukinokai.sakura.ne.jp/muramura_q4.html#yao_his

http://tasukinokai.sakura.ne.jp/muramura_q4.html#sami

さらに歴博のデータベースに上野の佐味郷はなかったものの、他の地域がどれも「九里氏」と関りがあるところにも思えるのだ。

佐味とは「際」であるとwebのページにはあったが、「錆」にも通じ、鉄を扱う人々であったはずである。

つまり、中原の古代氏族はこの佐味氏と共に働き、移動してきたのではないだろうか。

佐味って美味しいって事ですかね?サって強調だったかな?味はうまいですからね。美味しい物が出来た場所で火も必要なら米ですかね?近江なら米原あたりですかね。

錆だとしたら銅や青銅器や鉄と関係あるでしょうから鏡はかなり縁がありそうですね。

因みに田原本町には、木を集めていた形跡はありそうですよ、木屑の研究をしてくれている方もいます。どこから木がきているのか?古代で分かる可能性あるかしれませんね。目的は火でしょうね。鏡作っている可能性はありますが、元はそこには材料があるはずもないのでどこかから技術や材料に詳しい民族が移動してきた可能性がありそうです。

奈良にはなかった物としては、馬と木と塩と鉄は確かなかったという事を聞いた事があります。ならば必ずどこかの民族が持ってきてるならその先にすでにやっている場所が全国にあるはずです。

東京にも阿豆佐味天神って場所もありますよ。佐味ですから阿豆が美味しいんですかね?赤い豆あずきですかね?あんこもかな?身体には良さそうですね。

でアズサって言葉というか弓で惑わされてもいるように思いますね。伊豆でも梓の地が移動の分岐点で地形の変化地点でした。アズサで区切らずアズサ+ミはくっつけたいですね。ウマシマジとか近江にいた美味しいというような意味の神さまも佐味関係の神じゃないかな?と思っています。父はスクナヒコナにも縁ありますけど、それだけじゃない美味い(おいしい、うまい)の関係ではお菓子の神さんの田道間守辺りも大阪の古墳とだるま寺奥の古墳とが似てましてとっても気になっています。思い出した、アジスキタカヒコネは近江米原あたりで関係あったように思います。

サミ面白くなりそうですよ、鏡とも研究してみたいです。

郡馬はweb情報によると「群馬(くるま)郡」の名称から採って付けられた県名です。群馬郡の名称は,藤原京跡から出 土した木簡に「上毛野国車評(かみつけぬのくにくるまのこおり)」とあることから,榛名(はるな)山南東のふもとに勢力を もっていた豪族「車持君(くるまもちのきみ)」に由来すると考えられています。つまり,「クルマ」に音の似た好字「群馬」を あてたことが群馬郡の始まる。

車って、どのような車だったのでしょうね。