鎌倉を愛する鎌倉市民により、鎌倉のグルメ・歴史・観光名所を紹介します。

鎌倉虎の巻

御霊神社(梶原)

祭神は、坂ノ下の御霊神社と同様、「鎌倉権五郎景政」となります。

『御霊神社』

深沢小学校脇にある閑静な神社となり、訪れる観光客もほとんどいません。

『拝殿』

神社の由緒を見てみると、ここでは鎌倉権五郎景政は、「後三年の役」ではなく、「前九年の役」に従事したと記載されております。これは一体どういうことでしょうか?謎ですね。

それはそうと、この神社は、1190年に梶原景時*1によって建立されたとあります。梶原氏は、鎌倉党にあたり、ここ梶原の地を領した所から梶原氏を名乗るようになります。

*1梶原景時(1140?~1200)

石橋山の戦いで敗れ、洞窟に隠れていた源頼朝を救ったことから重用され、また、和歌も嗜んだりと教養もあり、頼朝の信頼が厚く、都の貴族からは「一ノ郎党」と称されていた。一方で、源義経を始め、数々の讒言をおこなった事から、周りの同僚の御家人からは嫌われ、「げじげじ殿」と云われていたそうです。頼朝の死後、直に追放され、一族とともに滅ぼされます。

『拝殿脇にある五輪塔』

左から2番目の五輪塔には、「建武元年十二月廿三日」と刻まれております。建武元年とは1334年となり、鎌倉幕府滅亡の翌年となります。

『本殿』

祭神である「鎌倉権五郎景政」が祀られております。また、景政夫婦や梶原景時の像も安置されているそうです。

「新編鎌倉誌」によると、坂ノ下にある御霊神社は、元は梶原の御霊神社であったとされ、そのため、坂ノ下にある御霊神社の祭礼には、梶原の御霊神社の神主が加わったとされます。

ここ御霊神社から、元々あったとされる葛原岡神社までの道の途中には、「御堂屋敷」とか「みず屋敷」と呼ばれる場所があり、梶原景時の屋敷があったと云われております。梶原景時屋敷は十二所にもあったとの説もありますが、梶原の地に屋敷又は、別宅があった可能性は十分に考えられるかなと思いますね^^

「御堂屋敷」、「みず屋敷」と呼ばれていた一帯。

はっきりどこかは分かりません。ただ、このゆるやかな傾斜地辺りの何処かにあったのかと想像してみるのも愉しいものです^^

『御霊神社(梶原)』

住所:鎌倉市梶原1-18-27

拝観料:境内自由

行き方」

湘南モノレール「湘南深沢駅」下車

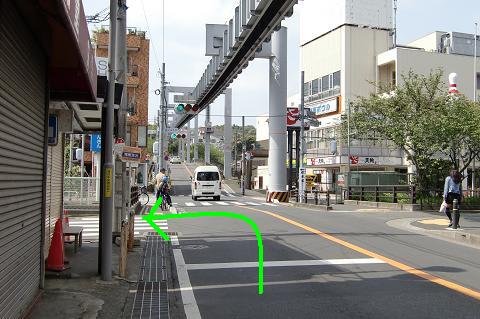

①駅を出たら、そのまま江ノ島方面に真っ直ぐに進みます。2分歩いたら「深沢支所西」の交差点の手前の道を左折します。

②郵便局や深沢支所を左手に見ながら、真っ直ぐに進み、深沢小学校が左手に見えるまで行きます。

深沢小学校のグランドに沿うように左手に曲がったら、突き当たりを左に進むと到着します。駅からだと約7分位です。

御霊神社(坂ノ下)

『御霊神社』

祭神は、『力餅』を紹介した際にも触れた「鎌倉権五郎景政」となります。

そのため「権五郎神社」とも呼ばれております。

『御霊神社』は、江ノ電の踏切を越えた所にあります。

川端康成風に云ってみれば、「坂ノ下の踏切を越えると、そこは神社であった・・・」という感じですかね^^

境内には、権五郎景政ゆかりの「弓立の松」や「力餅屋」の所で触れた「袂石・手玉石」以外にも、石上神社、稲荷神社、秋葉神社等といった神様達が祀られております。

「弓立ての松」・・・景政が弓を立て掛けていたと云われる松の古木

「石上神社」・・・海上安全・豊漁のご利益があります。

石神神社は、昔、由比ガ浜沖にあった巨石が数多くの船を難破させたため、この巨石の一部を引き上げ、御神体として祀ったものだそうです。

毎年、7月25日に近い日曜日 石上神社例祭で、御供流し神事が行われます。

「タブノキ」・・・境内には、樹高20m、推定樹齢が350年となるタブノキがあります。

鎌倉市指定天然記念物、及び「かながわの名木100選」にも選定されています。

見事なものですね~^^

さて、祭神である「鎌倉権五郎景政」について説明すると、鎌倉氏は、鎌倉党と呼ばれた相模国の武士団となります。その系図は諸説あるのではっきりしないのですが、いずれにも共通しているのは、桓武平氏という事になります。桓武平氏は、桓武天皇の皇子「葛原親王」の孫「高望王」の流れをくんでおります。

なお、「平清盛」はこの高望王の長男「国香」の子孫になり、「平将門」は高望王の3男「良将」の長男となります。

さて、話を鎌倉氏に戻すと、「系図纂要」によると「高望王」の子「平良文」の子孫となり、良文の頃、鎌倉群村岡に屋敷を構え、その孫「景成」が鎌倉権守を名乗り、鎌倉氏を称します。

この景成の子が権五郎景政となります。

景政は、「奥州後三年記」によると、若干16歳で源義家に従い後三年の役*1に参加し、陸奥国金沢柵(秋田県横手市)を攻めた際、敵方からの矢が景政の右目に命中しますが、矢が刺さったまま、矢を相手に射返し、見事に敵を討ち取ります。

その後、自陣に戻るなり、兜を脱ぎ「景政、負傷!」と言い、仰向けに倒れ込むのですが、その時にそれを見ていた三浦為次が矢を抜いてやろうと、倒れている景政の顔に足を掛けた所、この景政が刀を抜いて、三浦為継を刺そうとします。

驚く三浦為継に対し、景政は、「弓矢に当たり死ぬのは武士の本懐ではあるが、顔を土足で踏まれるのは我慢できない。お前を殺して自分もこのまま死のうと思う。」と言います。

そこで為次は、膝を屈め顔を押さえて矢を抜くのですが、これによって景政の高名は鳴り響くわけになります。

後に景政は、1104年頃、浮浪人達を集めて、当時は野山でしかなかった大庭郷を開発し、大庭御厨を開発します。御厨とは、皇室や伊勢神宮等に献上した所領となり、1116年に伊勢神宮に寄進し「大庭御厨」*2となります。景政も現地管理者である下司となります。

*1 平安時代の後期(1083~1087年)、前九年の役後に東北地方で覇を唱えた清原氏の内紛に端を発し、源義家の介入もあり、陸奥出羽を舞台に起きた戦役。この戦役後、奥州藤原氏が誕生する事になった。

*2 寄進型荘園の一つ。荘園の大きさは、東は境川、西は寒川、南は海、北は大牧崎(場所は不明)となり、大体、現在の藤沢市と茅ヶ崎市辺りになります。

なお、鎌倉周辺にも横浜市栄区、泉区、藤沢市にも御霊神社があり、やはり鎌倉権五郎景政が祭神として祀られております。そして、鎌倉市内にも、もう一カ所の『御霊神社』が梶原にあります。

『御霊神社(梶原)』

こちらの祭神も同様に『鎌倉権五郎景政』になります。「新編鎌倉誌」によると、坂ノ下にある御霊神社は、元は梶原の御霊神社であったと記載されております。

梶原の地は、源頼朝の側近で有名な梶原景時で有名な梶原一族の屋敷があったとされます。ちなみに、梶原氏も、景時の叔父の子孫となり、やはり鎌倉党になりますね。

梶原の地における梶原一族の旧跡は、また改めてご紹介しますね。

『行き方』

「力餅屋」が参道沿いになりますので、北側に歩いて1分位で到着します。

『御霊神社』

住所:鎌倉市坂ノ下4-9

電話:0467(22)3251

拝観料:境内自由

報国寺

開山と開基の生没年からもわかるように、創建された時期については、1334年とも、また建長年間(1249年~1256年)とも云われ、いまひとつはっきりしていません。

※「源義家の遺訓」

室町時代に成立した「難太平記」によると、源義家が7代後に生まれかわって天下を取るという置文が足利家に代々伝わっており、「報国寺」開基と云われる足利家時は、まさにその7代目にあたりますが、時は北条家の勢いがまだ盛んであり、家時は、まだその時期でない事を嘆き、八幡大菩薩に祈願し、3代後に託して自害したとあります。

そして、その3代後こそが、室町幕府を建てることになる「足利尊氏」となるわけです。

よく出来た話となっております。^^

「山門」

「本堂」

「供養塔」・・・1333年の新田義貞による鎌倉攻めの際、由比ヶ浜に埋葬されていた北条・新田方双方の戦死者の遺骸を、ここに改葬し、その供養をおこなったものとなります。

「報国寺の竹林」・・・「報国寺は」竹の寺とも呼ばれるだけあって、2000本余りの孟宗竹の竹林は見事です^^

「休耕庵(茶席)」

竹林の一角には茶席が設けられております。抹茶を頂きながら、素敵な竹林を眺め、微かに聞こえる滝の音を愛でつつ閑寂なひと時を過ごせますよ^^。自分のお気に入りの場所でもありますね。

「抹茶」・・・500円なり。

このように見事な竹林が、訪れる人達の心を大いに癒してくれる一方で、『報国寺』は永享の乱の悲劇の舞台でもあります。

永享の乱(1438年~1439年)では、この「報国寺」は、室町幕府に反抗した鎌倉公方「足利持氏」の長男「足利義久(1426年~1439年)」が自害した場所となります。

「足利義久自害の画」・・・わずか14年の生涯でした。

「足利一族の墓」・・・「足利家時」や「足利義久」等、足利氏一族の墓があります。

「行き方」

①バス(鎌倉駅東口より)

京浜急行バス24番系統「鎌倉霊園正門前太刀洗・金沢八景駅」行きで「浄明寺」バス停下車、鎌倉駅方面に少し戻り、「報国寺前」の交差点を左折

「報国寺前」の交差点を左折します。

『報国寺』

住所:鎌倉市浄明寺2-7-4

電話:0467-22-0762

拝観時間:9:00~16:00

拝観料金:境内無料

竹の庭(200円)

抹茶(500円)

鎌倉宮

「鎌倉宮」は、かってこの地にあった「東光寺」跡地に建立されましたが、東光寺は、護良親王が「土牢」にて幽閉され、また最期を遂げた場所であったため、「護良親王」ゆかりのこの地に建立されました。

「鎌倉宮」・・・境内は広く、5月には「草鹿」や10月には「鎌倉薪能」等、各種の行事も執り行われています。

「拝殿」・・・正面に見える赤い獅子は、「獅子頭守」となります。

「獅子頭守(ししがしらまもり)」

「護良親王」が自身の兜内に忍ばせて無事を祈ったものとなります。鎌倉宮創建時より販売されており、大小様々なお守りがあります。

「村上社」

「護良親王」の忠臣「村上義光」を祭ったものです。村上義光は、1333年に、護良親王が篭る吉野を鎌倉幕府が攻め寄せた際に、親王の身代わりとなって命を落としました。。そこから、患部や治したい所がある人は、それらの部位と同じ場所を写真にある木像に撫でると、像が身代わりとなってくれ良くなると云われております。

自分も、頭を中心にしっかり撫でておきました(^O^)/

「土牢」・・・この土牢にて「護良親王」は幽閉され、1335年に中先代の乱の際、北条方に担ぎ出されるのを恐れた足利直義の命によって、「淵辺義博」により殺害されてしまいます。土牢は、案内によると、二段構造となっており、深さ4㍍、広さは八畳程となるそうで、ここに九ヶ月あまり幽閉されていました。

「御構廟(おかまえどころ)」・・・護良親王の首級が置かれたとされる場所になります。なお、護良親王は墓は鎌倉宮にはなく、「理智光寺跡」及び「妙法寺」にあります。

「護良親王 馬上像」・・・宝物殿にあります。なんだか勇ましい姿ですね。ところで、「護良親王」の読み方って、「もりなが」なのか「もりよし」なのかどっちなんでしょうか。なんかどちらでも良いという感じのようですね。ちなみに鎌倉宮では、「もりなが」と読んでいます。

「瓦割り」・・・最近、色々な所で見受けられます。これもストレス社会の影響というものですかね^^:

境内には、獅子舞をしながらおみくじを引いてくれるものがあります。

「獅子舞をするおみくじ」

見ての通り、笑えるので、子供とか外国の方には大好評だと思いますが、何かありがたみがね・・^^:

ちなみに200円になります。

「行き方」

①バス(鎌倉駅東口より)

京浜急行バス20番系統「鎌倉宮(大塔宮)」行きで終点下車

②徒歩

『ベルグフェルド』のちょっと先にある「岐れ路」の交差点を左折したら真っ直ぐに行ったところです。大体、駅から30分位になります。

『鎌倉宮』

住所:鎌倉市二階堂154

電話:0467-22-0318

拝観時間:9:00~16:30

9:00~16:00(12・1月)

拝観料:300円

光照寺

『光照寺』・・・「一遍上人」の法難霊場の地に建立されました。

「山門」には、クルス紋(キリスト教の十字の紋)が見られます。

「クルス紋」・・・鎌倉検定には良く出題されていますね。

なぜ、時宗の寺院にクルス紋があるのか不思議に思うでしょうが、江戸時代になると、キリスト教が弾圧され、キリスト教徒でない事を証明するために、皆どこかの仏教寺院の檀家にならないといけませんでした(寺請制度)。その際に、時宗は、開祖「一遍上人」が熊野権現で夢の中でお告げを受けた「信不信をえらばず、浄不浄をきらはず、その札をくばるべし」の言葉通り、仏を信じようと信じまいと阿弥陀仏の力によって救われますよという思想だったため、関東の隠れキリシタン達の多くが、時宗の檀家となったと云われています。この「光照寺」の山門にあるクルス紋もそのような背景によってのものと考えられます。

「子育て地蔵」・・・山門脇にあります。

「おしゃぶき」様の祠・・・子どもや老人の咳が止まると云われております。

「猫石」・・・境内にある石でよく猫の寝床になっている石です。勝手に命名させて頂きました^^

「光照寺」は、北鎌倉にありますが、その中でも鎌倉方面とは反対側にあることもあり、観光客の方も訪れることも少ない寺院となりますが、「一遍上人」ゆかりの寺院であるだけでなく、江戸時代の隠れキリシタンの方達にとって、とても重要な役割を果たしてきた寺院と考えると、感慨ひとしおですね^^

なお、時宗は「一遍上人」は鎌倉入りは果たせませんでしたが、執権「北条時宗」に対した時の毅然とした姿勢が、鎌倉の人々の間で感動を呼び、鎌倉においても時宗は広く信仰されることとなります。

「行き方」

JR「北鎌倉駅」下車後、常設改札口を出たら右折します。3つ目の信号を左折したら右手にあります。駅から5分位です。

3つ目の信号を左折します。目印は右手のポストがある「鎌倉小坂郵便局」になります。

「鎌倉小坂郵便局」・・・目立つ建物です。

『光照寺』

住所:鎌倉市山ノ内827

電話:0467-46-6355

拝観時間:9:00~17:00

拝観料:100円程納めて欲しいとの記載あり。

常立寺

当初は「回向寺(えこうじ)」という真言宗の寺院だったそうですが、1532年に日豪により日蓮宗の寺院となり、現在に至ります。

「常立寺」

「本堂」

『常立寺』には、元冦の際、元の使者であった「杜世忠(1241~1275)」達5人のお墓があります。杜世忠は、元の使者として「文永の役」の翌年の1275年4月に長門国室津(山口県下関市)に上陸しますが、すぐに捕えられ、鎌倉に送られた後の9月7日に龍ノ口で処刑されました。

「元使塚」と「元使5人の墓」

「元使塚」は、大正15年に時の住職によって建てられたそうです。

「杜世忠」達、元使5人の墓

青色の布が巻かれていますが、青色はモンゴルでは、英雄を表わす色だそうです。大相撲の藤沢場所の際、朝青龍等のモンゴル人力士が訪れ、新調されるそうです。ちなみに「杜世忠」はモンゴル人になります。

「杜世忠辞世の句」

石碑には「杜世忠」の辞世の句『出門妻子贈寒衣 問我西行幾日帰 来時儻佩黄金印 莫見蘇秦不下機』 が刻まれています。

門を出ずるに妻子は寒衣を贈り

我に問う、西行幾日にして帰ると

来る時もし黄金の印を帯びたれば

蘇奏を見て機を下らざるなかれと

自分なりに意味を訳してみますと・・・

「家を出る時、妻子は寒さを凌ぐ衣服を自分に贈ってくれ、いつ帰ってくるのかと聞いた。帰って来た時、もし黄金の印綬を帯びていたらば、蘇秦を見て機織の手を休めなかったことはないでしょう。(機織りの手を休め迎えてくれるでしょう)。」という感じですかね。

補足すると、黄金の印綬を帯びるとは、この日本との交渉に成功して出世することを言い、また、蘇秦とは、中国の戦国時代の遊説家となりますが、ここの下りは、蘇秦が君主を説いて回るも失敗して家に帰った際、両親は口もきかず、妻は機織りの手を休めず、兄嫁はご飯も作ってくれなかったという故事を踏まえてのものです。

『常立寺』は元寇ゆかりの寺院となります。そして、元使達の墓を見ると、日本から敵国である元の使者にも関わらず、お墓を建て、その菩提を弔うとは、何だか人の優しさを感じるものではないでしょうか。

なお、「杜世忠」と共に処刑された副使「河文著」と通訳「徐賛」の辞世の句も境内にありますので、よければ来られた際に確認してみてくださいね^^

「行き方」

湘南モノレール「湘南江ノ島駅」下車、「カフェ・マリソル」側に出たら、右に進むと右手にあります。1~2分程で到着します。

湘南モノレールの「湘南江ノ島駅」から、こちらの出口から出て、右に進みます。まぁ、反対側に出ても左に行けば着きますけどね。

『常立寺』

住所:神奈川県藤沢市片瀬3-14-3

電話:0466-26-1911

拝観料;境内自由

安国論寺

「安国論寺」

「本堂」

「御小庵」・・・鎌倉に来た「日蓮上人」は松葉ヶ谷の岩屋に草庵を結びますが、ここがその場所とされており、この建物裏にその岩屋があります。1260年、時の執権「北条時頼」に建白された「立正安国論」もここで書かれました。

「南面窟」・・・日蓮上人の四大法難の最初である「松葉ヶ谷焼討ち」の際、この岩屋に一時期、避難したとされています。

「富士見台」・・・日蓮上人が毎日、ここから富士山を眺め、法華経を唱えていたとされています。訪れた日はあいにくの天候でしたが、眺めはそれでも良いものでした。快晴ならばその名の通り、富士山も眺められ、さぞ絶景なのでしょうね。

「はすの実甘納豆 白蓮子」・・・450円

こんなのが売っていました。蓮の実は、古来より滋養健康に良いとされています。

『安国論寺』は、意外(失礼か^^:)にも広く、裏山などにも登れ、軽~いハイキングをしているかの気持ちにさせてくれます。日蓮上人ゆかりの場所も多く、歴史好きにも堪らない場所と言えますね^^

「行き方」

1.鎌倉駅からバス(京浜急行バス30・31番系統)

「名越」下車。逗子方面に進み、「名越の踏切」手前にある交番脇の道を左折します。

2.JR鎌倉駅から徒歩20分程

鎌倉駅東口改札を出て正面に進み、「鎌倉駅入口」の交差点を右折して、①横須賀線に交差する所の交差点を左前方に進むと、しばらく真っ直ぐに進みます。②しばらく歩き、ローソンを過ぎると案内がありますので、左手の小道を進むと突き当たりになります。

①

②

『安国論寺』

住所:鎌倉市大町4-4-18

電話:0467-22-4825

拝観料:100円

拝観時間:9:00~17:00

明月院

別名「あじさい寺」と呼ばれ、あじさいの時期である6月中~下旬にかけては、とても多くの観光客で賑わいます。

創建は、1160年で、開基は、「山ノ内首藤經俊」となり、平治の乱の際、源義朝に味方をして戦死した父・俊道の菩提を弔って建立した「明月庵」が始まりとされています。

その後、鎌倉幕府第5代執権「北条時頼」が、この地に「最明寺」を建立しますが、時頼死後、廃寺となっていたのを、時頼の息子「北条時宗」が開山として「蘭渓道隆」を迎えて再建し、「禅興寺」となります。「明月院」は、この「禅興寺」の塔頭の一院となりますが、明治元年、「禅興寺」が廃寺となった際に、「明月院」のみ残り、現在に至ります。

「明月院」・・・あじさいの時期、境内の至る所で、見事なあじさいを観ることができます。

ガクアジサイも見事です。

「明月院やぐら」・・・この写真ではわかりにくいのですが、壁面には釈迦如来、多宝如来が彫られた磨崖仏が見られます。ちなみにこの宝篋印塔は、「上杉憲方」のものと云われています。

「上杉憲方(1335~1394)」・・・関東管領として、鎌倉公方「足利氏満」をよく補佐し、小山義政の反乱を鎮圧したりします。憲方は、「密室守厳禅師」を迎え、明月院を再建中興し、その寺域を拡大します。法号は「明月院天樹道合」といいます。

ちなみに「上杉憲方」の墓と伝えられているものは、極楽寺坂にもあります。

「北条時頼の墓」

「北条時頼(1227~1263)」は、鎌倉幕府第四代執権の兄・「北条経時」の弟となります。兄・経時がわずか、23歳で亡くなったのを受け、第五代の執権となりますが、執権となるやいなや、優れた指導力を示し、「宮騒動」や「宝治合戦」の難局を乗り越えます。また、京都大番役の任期を6ヶ月から3ヶ月に短縮し、御家人の負担軽減や、裁判の迅速化を図り、引付衆を設け、訴訟制度の改革を図ったり、また、薪や炭の公定価格を決定したりと、その治世は善政を敷いた名君として知られています。

信仰心が篤く、また倹約家で知られ、酒の肴に台所にあった味噌を舐めて酒を飲んでいたという話もありますが、「徒然草」には、北条時頼が、鶴岡八幡宮にお参りした後、足利義氏の屋敷に寄り、「毎年、いただく足利地方の染物が待ち遠しいです。」とお土産を催促したという話が載っており、何だかちょっと親近感を感じてしまいますね^^

「行き方」

JR横須賀線「北鎌倉駅」から徒歩10分位

①臨時改札口から鎌倉方面に、横須賀線沿いに進みます。

②橋を越え左折したら、真っ直ぐに進んだ突き当たりになります。

①JR北鎌倉駅臨時改札口

②橋を越えたら左折です。案内もあり行き易いです。

『明月院』

住所:鎌倉市山ノ内189

電話:0467(24)3437

拝観時間:9:00~16:00(6月以外)

8:30~17:00(6月のみ)

拝観料:300円(6月以外)

500円(6月のみ)

青梅聖天

『青梅聖天』の由来については「新編鎌倉誌」によると以下の通りとなります。

「青梅聖天は雪の下より小袋坂へ登る左の小坂にあり、巖窟の内に聖天の宮があるため、この小坂は聖天坂と云われます。この宮を聖天の青梅と云うのは、鎌倉の将軍がある日、病が重くなり、季節外れの青梅を望み、諸方に探し求めた所、この『青梅聖天』前の青梅がにわかに実ったため、将軍に奉じた所、病が治ったためと云われています。」

なお、聖天とは『大聖歓喜天』のことで、諸願を叶えてくれる象頭人身の姿をした男女が抱き合っている姿をした仏教の神様となります。

「青梅聖天」・・・「新編鎌倉誌」にある巖窟は、今はないようです。

「丸山稲荷」・・・境内の一角にあります。扉が壊れていますね。先日行った時には、壊れていなかったけど、大丈夫かな^^:

「聖天坂」・・・今は階段となっていますが,昔はここが聖天坂だったかと思われます。

「覚賢塔」や泉ヶ谷に抜ける脇道はこの手すりの間の所から行けます。

「行き方」

①鶴岡八幡宮西側にある「車祓所」の向かいの道を進みます。

②「里のうどん」脇の道が昔の「巨福呂(こぶくろ)坂の切通し」となります。ここを進んで行きます。

「巨福呂坂の切通し」・・・往時を偲ぶものはあまりないですね。

③「青梅聖天」前に到着です。左手の「聖天坂」の階段を登ります。

『青梅聖天』

住所:鎌倉市雪ノ下2-6

拝観時間:いつでも

拝観料:無料

『青梅聖天』は、場所柄もあり、観光客の方もほとんど訪れることのない静かな神社となります。

なお、『青梅聖天』のご本尊『歓喜天立像』は、鎌倉国宝館に収蔵されております。今年度は、7月16日(木)~9月6日(日)「美術のなかの動物たち」にて展示予定となっておりますので、ご興味のある方は、国宝館にも一度足を運んでみてくださいね^^

鎌倉国宝館のHP

http://www.city.kamakura.kanagawa.jp/kokuhoukan/index.htm

浄光明寺(後編)

『浄光明寺(前編)』の続きとなります。

天気の良い木・土・日曜日・祝日には、阿弥陀堂、収蔵堂が拝観できます。200円を納めると、寺の方が親切にも説明してくれます。

阿弥陀堂に隣接する収蔵庫には、国指定の重要文化財である「阿弥陀三尊像」が安置されています。阿弥陀如来像は、1299年に北条久時(長時の孫)が願主となり造立されたもので、土を型抜きしたものを木像に貼り付けるという「土紋装飾」という珍しい鎌倉でのみ見られる技法が施されております。

なお、足利直義の守り本尊「矢拾地蔵」も見ることができます。「矢拾地蔵」は、足利直義が中先代の乱の際、矢が不足し困っていたところ、何処からともなく小僧が現れて矢を拾い集めてきてくれるのですが、その小僧こそ、直義が日頃から信仰していた地蔵尊だったということです。

「阿弥陀堂」

「槙の木」・・・阿弥陀堂前にある老木で、樹齢750年余りということなので、「浄光明寺」の建立から、この地にあります。

裏の一段高い所には平場があり、やぐら内には「網引き地蔵」が祀られています。

「網引き地蔵」・・・背面には正和三年(1313年)の銘が刻まれており、冷泉為相の造立と云われています。地蔵尊の背後には納骨穴があり、天井には天蓋の跡と思われるものが見られます。この地蔵尊は、後年、何処からかこの場所に移されたものなのでしょうか?

「冷泉為相」の墓・・・「網引き地蔵」の上にあります。

「冷泉為相」は、藤原定家の孫にあたり、和歌で有名な冷泉家の祖になります。母は、「十六夜日記」で有名な「阿仏尼」となり、為相は、晩年、浄光名寺の北西にある藤ヶ谷(ふじがやつ)に居住していたことから、「藤谷黄門(ふじたにこうもん)」とも呼ばれたそうです。

*黄門は、中納言の唐名になり、為相は権中納言の官位にありました。水戸黄門も同様で、水戸家の権中納言という意味です。

「網引き地蔵」のある平場については、寺の方に聞いても何かはあったようだが、よく判らないとの事でした。1335年頃に作成された「浄光明寺絵図」を見ると、この平場の北西部に「地蔵堂」がある事からも、自分としては、「網引き地蔵」は、元々、地蔵堂にあったものを、現在の位置に移してきたのではないかと考えたりします。とすると、この「網引き地蔵」のあるやぐらは、この規模の大きさからいって、元々は、「北条長時」始めとする赤橋流北条家の墓(吾妻鏡に記されている「泉谷新造堂」)なのではと、自分勝手な妄想、願望を膨らませたりしてしまいます^^:。

「平場」

地蔵堂があったと思われる場所にある遺構・・・何でしょうか?

「浄光明寺」は、北条家所縁の寺院だけでなく、足利将軍家所縁の寺院でもあります。足利尊氏の妻は北条(赤橋流)守時の妹の登子であり、その縁もあって、足利尊氏は、後醍醐天皇の勅許を得ずに鎌倉入りした際に、蟄居していた寺は、この「浄光明寺」となります。

このような歴史と見事な仏像等に出会える「浄光明寺」は、訪れる観光客も比較的に少なく、ちょっと穴場とも言える寺院となり、自分のお気に入りの寺院であります。

| « 前ページ |