2 和歌

(1)挿入された和歌

和歌が直接挿入されているものを上げる。

時鳥はな橘の香をとめて鳴はむかしの人や恋しき

(意訳 ほととぎすよ。花橘の香を探し求めて鳴くのは、亡くなった人が恋しいからであろうか)

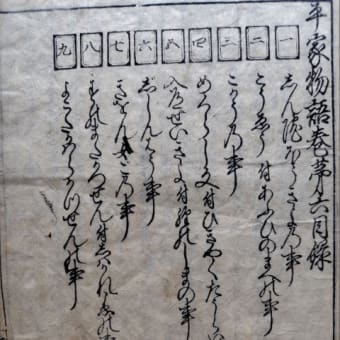

屋代本、高野本、元和九年本、嵯峨本、長門本、城方本、百二十句本、盛衰記、延慶本、熱田本(写真)、平松家本

真名字本の平松家旧蔵本では、

郭公花橘香畄啼昔人戀

とある。日本語の順番でただ漢字を列べただけで、漢文ではない。

建礼門院が手慰みに書いたとされる、和漢朗詠集、古今六帖、そして新古今和歌集 夏歌に撰歌されたよみ人知らずの歌。新古今に撰歌されているくらい一般に知られた歌である。

岩根ふみ誰かは問はんならのはのそよぐは鹿のわたる成けり

(意訳:岩根を踏んで誰がこの山深い所へ訪う人が居ましょうか。楢の葉がかさかさ音を鳴らしているのは鹿が通って言ったからですよ。)

屋代本、城方本、高野本、長門本、百二十句本、城方本、中院本、盛衰記、熱田本(写真)

なお、延慶本では、

里とをみたがとひくらむならの葉のそよぐは鹿の渡るなりけり

となっている。

女院が、楢の葉がかさかさ鳴ったので、人が来ると思い隠れようとしたところ、大納言藤原邦綱女で平重衡の妻の藤原輔子が涙ながらに詠んだ歌。女院が気に入り、窓の障子に書き留めた。

この歌は、他には伝わっておらず、輔子が本当に詠んだかどうかは不明。

長門本では、女院が詠ったこととなっている。

本歌とすれば、

岩根踏み重なる山はなけれとも逢はぬ日数恋渡るかな 坂上郎女又は柿本人麻呂

嵐吹く楢の葉分けにつたひ来て袖に時雨るる小牡鹿のこゑ 藤原家隆

が近い。

いけみづにみぎはの桜散りしきて波の花こそさかりなりけれ

(意訳 池の辺の桜が水面に散り敷いて、今は波の上が花盛りとなっている)

嵯峨本、元和九年本、 長門本、高野本、 百二十句本、中院本、盛衰記、延慶本

この歌は、後白河院が寂光院の様子に感じ入って詠んだことになっているが、千載集に「みこにおはしましける時、鳥羽殿にわたらせ給ひけるころ、池上花といへるこころをよませ給うける」後白河院御製と入撰した歌を借用している。無理に入れたために、御幸の時期が立夏を過ぎ、葵祭も終わった頃なのに、桜の歌を入れてしまっている。

おもひきや深山の奥にすまひして雲井の月をよそに見んとは

(意訳 思ってみたことがあるでしょうか。このような山深い奧に住んで、宮中で見た月を他所で見るとは)

元和九年本、八坂系・城方本、嵯峨系本、高野本、長門本、百二十句本、盛衰記

方丈の部屋に後白河院が入ると、部屋の障子に貼り付けている色紙の中に、女院の御歌と思しきものとしてある。

金葉集の平忠盛の歌

思ひきや雲居の月をよそに見て心の闇に惑ふべしとは

を本歌取りしている。忠盛と言えば清盛の父であり、建礼門院の祖父。この歌はまだ昇殿を許されて居なかった時に、それを歎いたもの。平家物語の冒頭に忠盛は登場しており、本歌取りをしているとすれば、理には適う。しかし、三句も利用し、「とは」で終わるなど、本歌取りというより、改変して挿入したと考える方が良い。

いにしへは月にたとへし君なれどその光なき深山辺の里

(意訳:昔は月の美しさに例えられた女院でしたが、その光さへ失った深い山辺の里に侘びしくお暮らになられて)

元和九年本、嵯峨本、百二十句本、高野本、八坂系・城方本、中院本、盛衰記

徳大寺左大臣実定が、庵室の柱に書いたとされる歌。

新大系は、建礼門院右京大夫の

仰ぎ見し昔の雲のうへの月かかる深山の影ぞかなしき

との関連を記載している。

これは、本当に藤原実定が詠んだ歌とは確証が無いことからであるが、大原御幸が非公式とは言え、実名で詠んだとの記載は、公卿が多数参加している事で、多くの取材先があることから、実定本人の歌であると判断したい。

いざさらばなみだくらべむ郭公われもうき世にねをのみぞなく

(意訳 さあそれでは私と涙を比べましょう、ほととぎすよ。私も憂き世に声を出して泣いていますから)

屋代本、元和九年本、高野本、城方本、中院本、百二十句本

いざさらば泪くらべん郭公我も雲井に音をのみぞなくく

長門本

後白河院還御の後、涙の日々を送ったと記載し、前後とは関係の無く、折しも時鳥が啼いたので女院が詠んだ歌として挿入。

続古今和歌集の雅成親王(1200年-1255年)の歌で、宝治二年(1248年)九月の成立の万代和歌集初撰本にも選ばれている、

いささらば涙くらべむ郭公われも憂き世になかぬ日はなし

の結句を変えて利用している。

腰障子に貼付してある四季の古歌として、読み本系にあるのは、

いにしへの奈良の都の八重桜けふ九重に匂ひぬるかな

(意訳 古き奈良の都の八重桜が、今日宮中で匂っていますなあ)

長門本、盛衰記

金葉集・三奏本 春 伊勢大輔の歌で、百人一首にも撰歌されている。もちろんこの時代に百人一首(百人秀歌)は未だ撰歌されていない。

延慶本では、

いにしへのならの都のやへざくらけふここのへにうつりつるかな

となっている。

うちしめり菖蒲ぞかをる郭公啼くや五月の雨の夕暮

(意訳:五月の入梅の頃はしっとりと濡れ、軒に吊した菖蒲が香り、ほととぎすが鳴いている雨の夕暮れは何とも言えないあわれを感じます。)

長門本、盛衰記、延慶本

新古今和歌集 夏歌に「五十首歌人々によませ侍りける時夏歌とてよみ侍りける」として入選している九条良経で建久六年五首歌会。

この歌は、後鳥羽院が絶賛し、他の和歌が、雨の夕暮れを使うことを後に禁じたものである。

建久六年(1195年)ということで、文治二年(1186年)の後白河院の大原御幸時や建礼門院の崩御時(平家物語での崩御年)には無かったもので、御幸時に障子に貼り付けられているはずはなく、明らかに後から追加されたものである。

他の四季の三首は、古今、金葉、詞花と常識的なものであるのに、この歌だけ大原御幸より後の新古今を挿入する意味は無い。

久かたの月のかつらも秋はなほ紅葉すればやてりまさるらん

(意訳 (遠くにある)月に生えていると言われる桂も秋にはなお紅葉するのであろうから、照り勝っているのだろう)

長門本、源平盛衰記、延慶本

古今和歌集 秋歌上の壬生忠峯の歌である。和歌にとって古今集はバイブルと同じなので、当時知らない者は無いくらい有名である。

待人の今も来らばいかがせんふままくをしき庭の雪哉

(意訳 私が待っているあの人が来たならどうしましょう?踏むのがもったいないほどの庭の雪なのに。)

長門本、延慶本

詞花集 冬歌の和泉式部の歌を挿入している。

世の中はとてもかくても有ぬべしみやもわらやもはてしなければ

(意訳 世の中というものは、どう暮らそうと同じ事だ。宮殿も藁屋も永遠のものではないのだから。)

長門本、盛衰記、延慶本

大原の庵の説明の中で利用されている。

新古今 雜歌下の蝉丸の歌。琵琶法師の元祖的存在なので、挿入したと考えてもおかしくない。建礼門院の方丈の庵を表すとしても別段この歌に限ることは無い。語り本系に無いことから、元祖を尊じて入れたものでは無い事が分かる。

このごろはいつならひてか我が心大宮人のこひしかるらん

(意訳:この頃は、何時の間にか癖のようになっている私の心だ。都の人々が恋しくなってしまいました。)

元和九年本、嵯峨系本、高野本

後白河院の還御の後、寝所の障子に女院の歌としてある二首のうちの一首。後白河院の御幸で、多くの都人に会ってしまって、都が恋しく成ってはいけないのに、という述懐の歌。

源氏物語の須磨帖の源氏が須磨の閑居で詠む

何時となく大宮人の恋しきに桜挿頭し今日も来にけり

を本歌取りしている。

いにしへも夢になりにし事なれば柴のあみ戸もひさしからじな

元和九年本、嵯峨本、高野本

これも障子に女院の歌としてある二首のうちの一首。類歌は無い。

柴の編み戸の用例は、西行、俊成時代から使用されており、文治年代に使用されるには少し早すぎる。

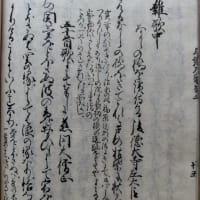

以下は、盛衰記(一首中院本)のみ記載されている歌である。

猶も又昔をかけて忍べとやふりにし軒にかをるたち花

類歌としては、建長八年(1256年)百首歌合の鷹司院帥の

しのべとや昔おぼえて袖の香に風のにほはす軒の橘

が一番近い。

奥山に紅葉ふみ分啼鹿の声聞時ぞ秋は悲しき

女院が大原の秋の悲秋の哀を集めたような気色のすごさに、古歌を思い出しつつ口ずさんだもの。

百人一首の猿丸大夫の歌で有名であるが、実際は、古今集のよみ人知らず 「これさたのみこの家の歌合のうた」の詞書きで入撰している寛平御時后宮歌合の歌でもある。

雲の上にほのかに楽の音すなり人にとはばやそら聞かそも

寂照の歌とあり、鴨長明の発心集「三河聖人寂照入唐往生事」に「笙歌遙聞孤雲上 聖衆來迎落日前」とともに

雲の上にはるかに樂の音おと(異本:声)すなり人や聞くらんひが耳かもし(異本:そも)

とあり、盛衰記は発心集(異本)を利用して下二句を変えて挿入した事が分かる。ただし、前にある詩は新撰朗詠集に慶滋保胤(安倍晴明の師の賀茂忠行の子)とある。宝物集にも寂照、十訓

抄にも寂照としつつ、保胤作ったはずだと記している。

以前鴨長明の方丈記と平家物語の関連を考察したが、その方丈記は、保胤の池亭記の影響を受けていると指摘されており、その長明が間違って入れていることから、同じ間違いを平家物語も挿入したこととなり、ここでも発心集と灌頂巻との関連を示している。

乾くまもなき墨染の袂かなこはたらちねが袖のしづくか

(意訳:乾く間もない法衣の袂ですね。これは憂き世を棄てた身ではなく母としての袖に溜まった涙の雫のせいか。)

中院本

詩歌の次に、女院の歌と思われるものとして、挿入。

「後三条院かくれさせ給うて諒闇のころ、よみ侍りける」で千載集に入撰している藤原顕綱の

乾く間もなき墨染の袂かなくちなはなにを形見にもせん

の前三句を利用している。

消がたの香の煙のいつまでと立廻べき此世なるらん

寂蓮の歌

消えがたき香のけぶりのいつまてかたち廻るべきこの世なるらむ

を利用している。

さしも亦問れぬ宿と知ながらふまでぞ惜き庭の白雪

「待人の」を本歌としている。踏ままをしきというこの歌の表現上の特徴を踏までぞと変えている。

よしさらば真の道のしるべして我をいざなへゆらぐ玉の緒

京極御息所が、志賀寺詣の時、寺の上人、今生の行業を譲り奉るとしたときに詠んだ歌とされる。

類歌は無い。

誰が世にか種は蒔しと人問ばいかゞ岩根の松はこたへん

源氏物語の柏木の帖で、女三宮が柏木の不義の子を産んだときに、源氏が詠んだ歌を挿入。

以上のように、盛衰記が多種多様な歌を織り交ぜていることが判る。

以下は、延慶本のみ挿入されている和歌である。

けぶりたつおもひならねど人しれずわびてはふじのねをのみぞなく

(意訳 後煙が立つような恋の思いではないが、相手に知られず侘びしくなって、富士の高嶺の嶺のように、声に出して泣いています。思ひと火、嶺と音の掛詞)

新古今和歌集 戀歌一 淸原深養父の歌を白河法皇が朝夕詠じて、名目上の深養父の建てた補陀落寺に参るとしている。

なげきこしみちのつゆにもまさりけりふるさとこふるそでのなみだは

(意訳 歎きながらこの地までやって来た道中の露にもまさって故郷を恋しく思う涙は)

後拾遺集の「王昭君をよめる」で入撰している赤染衛門

嘆きこし道の露にもまさりけりなれにし里をこふる涙は

を挿入。延慶本は、改変というより、異伝本を参照したらしく、一句程度微妙に異なっている。

たにふかきいほりは人目ばかりにてげには心のすまぬなりけり

類歌は見あたらない。

いふならくならくの底にをちぬればせつりもしゆだもかわらざりけり

(意訳 よく言われます。地獄の底に落ちれば、王侯貴族も奴隷も全く変わらない苦しみを受ける。刹利は、クシャトリア、修陀は、スードラの梵語。)

俊頼髄脳に真如親王(平城天皇第三皇子)が弘法大師空海に詠み掛けた歌(弘法大師御行状集記では空海の歌)を日蔵説話とともに挿入。発心集、十訓抄、沙石抄などにも挿入されている。盛衰記では讃岐院で使用。

こちふかばにほひをこせよ梅の花あるじなしとて春なわすれそ

(意訳)東の方から吹く春の風が吹いたなら、匂いを起こせよ梅の花よ。主人がいなくなっても春をわすれないでくれ。

拾遺和歌集の菅原道真の有名な歌。唐突に道真が都を思い出して、九月十日の詩とともに記載。

末の露もとのしづくやよのなかのおくれさきだつためしなるらむ

(意訳 葉の先の露と根元の雫は、(いずれ落ちてはかなく消えるという)世の中の遅れて死ぬ、先立って死ぬという無常の例えだろうか。)

新古今和歌集、古今和歌六帖の僧正遍昭の歌。源氏物語にも盛んに引き歌としているほど、有名な歌である。

(2)異本差違

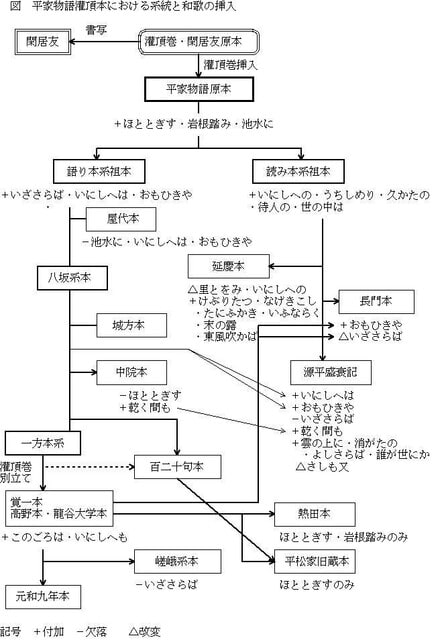

(1)の挿入歌を異本毎に整理すると表の通りとなる。

灌頂巻の和歌で、ほぼ異本に共通するのが、「ほととぎす」であり、平家物語原本からあったことが分かる。中院本は、途中欠落したと考える方が合理的である。

同じく、語り本系、読み本系に共通するのが、「岩根ふみ」であるが、平松家本に無い。平松家本は、十二巻が欠落していると考えられ、他異本の大原御幸や六道などがあったとしたら、挿入されていたかも知れないが、今となっては知るよしもない。灌頂本は、覚一の奥書にあるとおり、「平家物語一部十二巻付灌頂、当流之師説、伝受之秘决、…此本努々不可出他所、又不可及他人之披見、附属弟子之外者、雖為同朋并弟子、更莫令書取之。凡此等条々背炳誡之者、仏神三宝冥罰可蒙厥躬而已。」とあるように他に教えてはいけない秘中の秘としていたことから、別に保管されていたのかも知れない。

そして、「池水に」は、同じく語り本系、読み本系にあるが、屋代本、真名字の熱田本には無い。欠落したと考えるべきであろう。

従って、この三首は、平家物語原本から挿入されたと考えて良い。

語り本系の一方系覚一本である高野本と、それを元にした流布本元和九年本も同一の歌が挿入されている。

灌頂巻を有する嵯峨本も「このごろは」と「いにしへも」が挿入されているが、前述の「岩根ふみ」と「いざさらば」を欠く。

灌頂巻で終わらない断絶平家型の八坂系城方本は、「このごろは」と「いにしへも」、そして前述の「池水に」を欠くが、後は同じ歌を挿入している。

しかし、同じ八坂系の中院本になると、「ほととぎす」を唯一欠き、「おもひきや」が無く、読み本系の盛衰記の「乾く間も」を挿入している。中院本において、両歌は、欠落したと考えられる。古い形態を残していると言われる屋代本は、「池水に」、「おもひきや」、「いにしへは」を欠く。

「池水に」の歌は、如月の末というのに桜の歌であること、遅桜としても季節が合わない。千載集の前書に、親王の時の歌と明記されていることから、平曲を聞いた客からの指摘により削除したのかもしれない。

一方系、八坂系の両系統を引き継ぐ百二十句本は、「このごろは」と「いにしへも」を欠くのみである。

つまり、元々は同じ系列から別れたものなので、、「おもひきや」、「いにしへは」、「いざさらば」を語り本祖本から存在していた事が分かる。

「いざさらば」の続古今和歌集は、藤原為家が当初後嵯峨院から命を受けたが、途中、同院の勅宣により、自分に反対する九条基家、衣笠家良、六条行家、葉室光俊らの四名が新しく撰者として加わり、為家は以後、評定では何も言わず、専ら為氏に任せたと井蛙抄は伝えている。文永二年(1265年)十二月二十六日、完成し奏覧。

この歌を利用できるのは、当然この歌が詠まれた後となるこから、万代和歌集の1248年以降に

①灌頂巻の原型に付加された

②灌頂巻の原型が作られた時に挿入された。

となる。

語り本系で問題となるのは、和歌を加えたのか、削ったのかということである。語り本系は、すなわち平曲を演奏していた盲目の琵琶法師が、師匠から全部分を聞き、覚え、演奏していたものを晴眼者が聞き書きしたものである。和歌集などを読めて、源平合戦の生存者に詳細を聞き、書き加える晴眼者が作者や改編者とならないと加えることが出来ないということである。多くの研究者は、書き加えたとしていることだが、晴眼作者の存在に言及まではしていない。

琵琶法師が加える事ができるのは、そこに参加した者の名前が考えられる。演奏に呼んだ者の先祖縁者が、例えばこの戦に参加したので、演奏の際には加えてくれとの要請で加える事となる。不都合な部分で本筋とはあまり関係の無い部分は、削除されてきたのであろう。

平家物語には、不必要と思われる氏名の羅列が多くあり、灌頂本では、後白河院の随行者氏名がある。

一方、延慶本、盛衰記、長門本の読み本系となると、多種多様となってくる。

源平盛衰記が17首ともっとも多く和歌を挿入し、次が延慶本14首となっている。これは、源平盛衰記のみ挿入されている和歌が8首、延慶本のみが6首となっているからである。

語り本系になく読み本系にのみあるのは、「いにしへの」、「うちしめり」、「久かたの」、「待人の」、「世の中は」となっており、読み本の祖本に挿入されていたと推察される。

長門本は、語り本系の覚一本の影響を強く受けたとされており、「いざさらば」を挿入している。

盛衰記は、語り本系の「いざさらば」と「おもひきや」も挿入している。

語り本系の真名本の熱田本は、挿入和歌が2首と少なく、語り本の中間である長門本系の平松本は1首となっている。

これらをまとめると、異本ごとの系統から図のとおりと推察される。

(3)執筆者の考察

この和歌のうち、「いささらば」の続古今 雑歌上の題知らずの歌を改めて見ると、以前の和歌でこの程度の自分の不遇を詠ったものは、いくらでも述懷の歌はあることから、これを元歌とする必要性は、何一つ無い。

つまり、この歌を挿入した人物は、承久の変で但馬に流された雅成親王に近い者となる。沖に流された後鳥羽院の猶子となった九条良経の三男で、続古今の撰者九条基家が候補に上げられる。

また、「うちしめり」の九条良経の歌に近い者として、同じく九条基家が考えられる。

この歌を入撰した万代和歌集は、葉室光俊が始め、後に衣笠家良が編纂したと言われる。家良も反御子左家の立場を取っている。

また、家良は、「秀仁親王(のちの四条天皇)誕生の際に琵琶を演奏するがこれが酷評され、相当の修練に勤しんだ」(※ウィキペディアより)という。この時、琵琶法師などとの接点が出来たのではないだろうか。

「猶も又」の類歌としてあげた鷹司院帥は、葉室光俊の娘で、基家、家良と同じ反御子左家の歌人である。葉室光俊も承久の変で父が光親が後鳥羽院の側近だったため死罪。光俊も流罪となって後に許されて、鎌倉の将軍宗尊親王の歌の指導もしている。

ただし、読み本系で最も古いとされる延慶本の「いにしへの」や「なげきこし」などの勅撰和歌集撰歌を続古今の撰者とあろうものが、間違えるはずも無い。しかし、基家や光俊、家良なら、物語に合わせて改変できると考えるべきであろう。

もっとも、平家物語自体が、慈円の発案で、九条家家司の行長他が執筆したと考えられており、九条家家司の誰かが、この平家物語の執筆を受け継いだものかもしれない。勿論、続古今時代に慈円も行長も生きてはいない。

後白河院のお忍びの御幸に随行したのは、十八人。語り本には「供奉の人々、徳大寺・花山院・土御門以下、公卿六人、殿上人八人、北面少々候けり」と三人以外は、その他大勢的扱いだが、語り本になると北面武士の名前まで記載されている。

「御伴の公卿には、後徳大寺左大将実定、花山院大納言兼雅、按察使大納言泰通、冷泉大納言隆房、侍従大納言成通、桂大納言雅頼、堀川中納言通亮、花園中納言公氏、梅小路三位中将盛方、唐橋三位綱屋、源三位資親、殿上人には柳原左馬頭重雅、吉田右大弁親季、伏見左大弁重弘、右兵衛佐時景、北面には高倉左衛門尉、石川判官、河内守長実を始として、已上十八人とぞ聞えし。」(盛衰記)

この中で注目すべき者は、桂大納言雅頼、と堀川中納言通亮である。桂大納言と言えば、葉室光頼であり、雅頼なる人物は、源雅頼となり権中納言でしかないが後白河院の側近であり大原御幸に随行したことが考えられる。堀川中納言といえば、葉室光雅となり、通亮なる人物に該当する者はいない。葉室光雅は、光俊の父であり、桂大納言は祖父に当たり、間違える事は無い。人物と役職を間違えるとすれば、貴族ではない、僧侶が書くか、書写間違いとなる。

しかし、父光雅は後白河院の側近として活躍した人物であり、父の名前が無いことに気が付き、書き加えたと考えてもおかしくない。

盛衰記の役職氏名で誤写しているのは、実定はこの時内大臣であり、泰通は,正治元年権大納言、隆房は、元久元年には権大納言、成通は、応保2年(1162年)に既に没しており、侍従大納言成通の御子、宰相泰通の後半が省略された模様。公氏は、正親町三条公氏と目されるが、寿永元年(1182年)生年であり、生まれて間もない。堀川中納言通亮は、盛衰記の注で、「通亮ハ当ニ通資(大納言源通資、雅通の子。ただしこの時は参議にもなってまもない。)。以下は実在が確認できるのは、石川判官(代:延慶本より推察)の源義兼、そして親季は、吉田経房で初代関東申次として建久6年には中納言、同9年には権大納言にまで昇進しているので、書写間違いと思われる。鎌倉方の貴族である経房が供奉したのかという懸念は残る。

延慶本になるとほとんど官職とか人物で合致することは、少ないことから、僧侶の書写間違いか、欠落が考えられる。

長門本には、

「後徳大寺の右大臣公能の御子、内大臣実定、右大臣実隆(不明)、当関白花山院太政大臣忠雅の御子、大納言兼雅、侍従大納言成通の御子、宰相泰通、三条内大臣公教の御子、大納言実雅、土御門内大臣雅通の御子、宰相中将通親、閑院大将(不明)、吉田中納言(吉田 経房と推察される。)、などぞ候ける、其外若き殿上人、北面少々供養す」

とあり、延慶本の「おんともにはたうくわんばくどの、かんゐんのだいじやうだいじん、とくだいじのさだいじん、ごとくだいじのさだいしやうさねさだ…」は、長門本を参照して、父親などの名称が欠落したものと考えて良い。

この三人の反御子左家が、例えば家良が灌頂巻を独立させて一方系語り本の祖本を執筆し、延慶本を基家が書き、光俊が盛衰記を書き加えたとすることもできる。

また、盛衰記で、後白河院が、大原御幸をなかなかしなかった理由として、「其比九条殿摂政にて御座、近衛殿御籠居也。いつしか引替たる代に成て、都の人心様々也。」と政情不安があるとしているが、明らかに近衛家に近く、反九条家の者、近衛家の衣笠家良が関与とも考えられる。

灌頂の巻の原話を書写したと言われる慶政(九条良経の子)が記した閑居友には、和歌は一首も入っていない。同本の他の説話には和歌の挿入もあり、慶政自身、続古今和歌集以下の勅撰集にも歌が撰歌されており、もし歌があった場合には必ず記載していると推察されることから、和歌の挿入はその後と考えられる。慶政は大原に遁世した鴨長明をかなり意識していたと第一話に本書の動機を述べており、また、九条基家は弟に当たることから、これらの者との関係も見えてくる。

いずれにせよ、反御子左家歌壇が平家物語の執筆に大きく影響したことが推察される。

6 参考文献

平家物語〈伝統〉の受容と再創造 鈴木則郎編 おうふう

『平家物語』灌頂巻の和歌的措辞 建礼門院と西行 紙広行

京極為兼 井上宗雄 人物叢書 吉川公文館

和漢朗詠集 梁塵秘抄 川口久雄 志田延義 校注 日本古典文学大系 岩波書店

平家物語の生成 山下宏明 他著 明治書院

宝物集 閑居友 比良山古人霊託 新日本古典文学大系. 小泉弘 山田昭全 小島孝之 木下資一 校注 岩波書店

校註鴨長明全集 , 簗瀬一雄編 風間書房

平成26年4月15日延慶本の和歌漏れ追加

平成26年8月13日平松家本の記載変更。