祇園祭の起源

祇園祭は,疫神怨霊を鎮める祭礼である御霊会が起源で、全国で疫病が発生した事から、貞観五(863)年五月二十日に神泉で、国の数の66本の鉾を建て、崇道天皇、伊豫親王、藤原夫人〔吉子〕、觀察使〔仲成カ〕、橘逸勢。文室宮田麻呂等の所謂不遇の死をとげた御霊を慰め、疫病を鎮めようとした。今の上御霊神社、下御霊神社の起源でもある。

一方、八坂神社の社伝である祇園本縁雑実記には、

「貞観十一(869)年、天下大疫の時、宝祚隆永、人民安全、疫病消除鎮護の為、卜部日良麻呂、勅を奉じ、六月七日、六十六本の矛を建て、長さ二丈許、同十四日洛中男児及び郊外の百姓を率いて神輿を神泉苑に送り、もって祭る。是祇園御霊会と号す。爾来毎歳六月七日、十四日、恒例と為す。」

と伝わっている。寛文十(1670)年以降成立した社伝なので、信憑性は少ない。

天禄元(970)年以後,祇園御霊会は,毎年の行事となり、六月七日に神輿を迎えて種々の神事を行った後、十四日にこれを送るのを定例とし、その神事には朝廷や院から馬長や田楽・獅子などが上納された。

また,庶民からも色々な芸能の奉納があり,長保元(999)年,雑芸者無骨が大嘗祭の標山に似た作山を作って行列に加ったのが,現在の山鉾巡行の原初とされている。

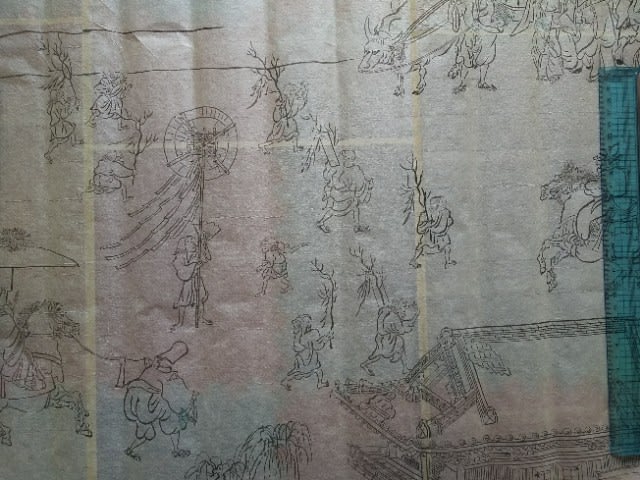

今から850年前の平安末期に後白河上皇の命により、作成された年中行事絵巻 祇園会(拙コレクション)によると、

御輿行列の前に四神の鉾を持つ男が描かれている。また松や弊を持つ男達も描かれている。

これらが、室町時代の京都の商業の発展に伴い、巨大化し、運ぶ時に台車に乗せ、男がその台車に乗り込み、やがて御囃子演奏者も乗り込む程大きくなったと考えられている。

祇園会行列には、様々な芸能が付き従っており、簓舞、獅子舞、天狗舞などが奉納されており、それぞれに太鼓、笛が馬に乗って演奏している。

現在の長刀鉾の演奏する曲に、獅子と言うものがあり、獅子舞は演じられなくなったが、曲だけ残ったのではないかと思う。

祇園祭の危機

長い歴史の祇園祭には、五度の廃止の危機があった。

内藤湖南先生が、「大体今日の日本を知る為に日本の歴史を研究するには、古代の歴史を研究する必要は殆どありませぬ。応仁の乱以後の歴史を知つて居つたらそれで沢山です。」と言わしめ、時代区分の大きな転機となった応仁の乱(応仁元(1467)年―文明九(1477)年)は、京都洛内外の大半を焼け野原にした。

この期間も祇園祭は中止となっている。

多くの貴族や町人、農民も流民化し、京文化自体も地方に拡散した。

祇園祭の山鉾は、応仁の乱以前はも58台あったが、再開した時は37台と大幅に縮小した。

祇園祭の神輿と山鉾の分離

祇園会の山鉾の役割は、神輿が通る道を清める事であったが、天文二(1533)年祇園社の本山である延暦寺が、法華宗の一揆とのいざこざが発生したため、中止を求めた。

この時以来500年、祇園会神事が中止となっても山鉾巡行は行われてるようになった。

元治元(1864)年七月十九日に起こった蛤御門(禁門)の変は、長州藩と会津・薩摩・桑名藩が京都市内で大阪夏の陣以来の大名の激突で、戦渦は市内に広まった。

蛤御門は、火事の時にしか開かない門として、焼けて口を開ける蛤に例えられた通称である。

どんどん焼け(鉄砲焼け)と呼ばれる大火災により約3万戸が焼けたとさせる。

この時、祇園祭の山鉾も多数焼け、祇園祭は翌年中止。焼けた山鉾も長らく復活が出来ず休み山(焼山)となった。

京都の文化が地方に拡散して地域の伝統文化として根付いた物が、京都では廃れてしまった物も有る。

島根県の津和野に鷺舞と言う伝統芸能が伝承されている。これは、

「天文十一(1542)年に時の津和野城主吉見正頼(11代)が山口の祇園会から移し入れた芸能神事ですが、本元は京都の八坂神社祇園会に伝えられたもので、京都から山口へ、山口から津和野へと伝えられました。

坂崎出羽守の時代に一時中絶しましたが、亀井氏の時代になって茲政(2代藩主)は、寛永二十(1643)年坂田兵左衛門、柴屋彦両人を京都に派して京都祇園会の鷺舞を直接習得させ、今日まで受継がれています。」とある。

1542年は、山口は大内義隆の時代であり、京都文化を積極的に取り入れていたのが、吉見氏にも伝播したのであろう。