ユダヤ人が約600万人も殺害 ホロコーストとその影にある理由・歴史に迫る

ユダヤ人が約600万人も殺害 ホロコーストとその影にある理由・歴史に迫る

太陽と丘

Photo by NEOM on Unsplash

太陽と丘

Photo by NEOM on Unsplash

ホロコーストとは、第二次世界大戦中にナチスドイツによって起きたユダヤ人大虐殺のこと。ヒトラーは、当時ドイツが見舞われた不況などの原因はユダヤ人にあるとし、人々の間にユダヤ人への憎しみを増大させていったのだ。では、ホロコーストはなぜ起きたのか、ユダヤ人の迫害の歴史について紹介する。

ELEMINIST Editor

エレミニスト編集部

日本をはじめ、世界中から厳選された最新のサステナブルな情報をエレミニスト独自の目線からお届けします。エシカル&ミニマルな暮らしと消費、サステナブルな生き方をガイドします。

2023.11.08

Promotion

ホロコーストとは

「ホロコースト(holocaust)」とは、1930年から40年にかけて起きた、ナチスによるユダヤ人の大虐殺のことを言う。英語で「holocaust」は、ユダヤ人の大虐殺の意味のほかに、「大災害・大惨事・破滅」などの意味もある。

ドイツは、第一次世界大戦によって多額の負債を追うことになった。これに追い打ちをかけたのが、1929年に始まった世界恐慌。ドイツでは失業者が続出し、人々のあいだに不安感がうずまいていた。そんななか、1933年1月にドイツの首相に就任したのが、アドルフ・ヒトラーだった。ヒトラーは、「これらの問題はユダヤ人が原因」と考え、ユダヤ人であるという理由だけで、ユダヤ人を大虐殺したのだ。

ホロコーストで殺されたユダヤ人は約600万人

ヒトラーが率いるナチス党(正式名称は国民社会主義ドイツ労働者党)が1933年、選挙によって政権につき、ナチスドイツが生まれた。そしてナチスドイツは、ユダヤ人からドイツの市民権をはく奪するなど、ユダヤ人を徹底的に排除する政策を次々と打ち出したのだ。

ナチスドイツは強制収容所を各地に設け、連行したユダヤ人に過酷な労働を強制。また、強制収容所にはガス室が設けられ、毒ガスによってユダヤ人を大量殺害したことでも知られる。このようにして、ホロコーストで殺されたユダヤ人は600万人にものぼると言われている。

「ダビデの星」でユダヤ人を識別

ナチスドイツは、ユダヤ人を識別できるように、ユダヤ人には「黄色のダビデの星」をつけることを強要した。ダビデの星は、正三角形に逆向きの正三角形を組み合わせた星形で、ユダヤ教やユダヤ民族を象徴するマークだ。ユダヤ人が建国したイスラエルの国旗にも、このダビデの星が中央に描かれている。

『アンネの日記』のアンネ・フランクも

世界的に知られる書籍『アンネの日記』は、ホロコーストで犠牲となったユダヤ人の少女、アンネ・フランクがつづっていた日記だ。

ユダヤ人迫害から逃れるため、ドイツからオランダに移り住んだアンネ一家。だがユダヤ人はナチスドイツによって次々と連行され強制労働させられていったことから、一家は事務所の裏を隠れ家にした潜伏生活をはじめたのだ。2年にもおよんだ隠れ家生活での恐怖や不安、そして自由に平和に生きたいという切なる想いが、少女アンネの日記から伝わるはずだ。

だが、アンネ一家は何者かの密告により見つかり、アウシュビッツ強制収容所に送られることとなった。

場所は?

ナチスドイツによるユダヤ人迫害は、ドイツで始まったが、それだけではない。1939年にはドイツがポーランドに侵攻。これをきっかけに、第二次世界大戦がはじまり、ドイツはイタリア、ハンガリーなどと同盟を結び、ナチスドイツの支配を広げていった。

これにあわせて、ドイツ以外でもヨーロッパ各地にいたユダヤ人が迫害を受けることとなった。ホロコーストは、ヨーロッパ全土に暮らすユダヤ人に大きな影響をもたらすこととなったのだ。

なぜホロコーストが起きたのか?

なぜこれほどに大勢のユダヤ人が迫害され、殺害されるまでに至ったのか?その理由のひとつは、ナチスドイツが誕生したときのドイツの情勢にある。

第一次世界大戦で敗戦国となったドイツは、街が荒廃し、経済も不安定な状態にあった。それに加えて、連合国とドイツはヴェルサイユ条約を締結。ドイツが支払うべき1320億マルクもの賠償金が決まり、その負債がドイツに重くのしかかったのだ。

これに追い打ちをかけたのが、1929年から始まった世界恐慌だ。失業者がさらに増え、人々の間では不満や不安が募っていったのだ。そのようななかで人々から支持を集めて誕生したのがナチスドイツであり、「この原因はユダヤ人だ」と、人々の憎しみをあおったのだ。

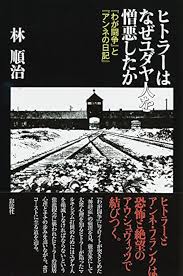

ヒトラーがなぜ、これほどまでにユダヤ人に憎しみを抱いていたのかは不明だが、若いころから反ユダヤ人思想に触れていたことがきっかけのひとつだったのではないかと指摘されている。

ユダヤ人の迫害の歴史

ユダヤ人に対する差別や迫害は、ナチスドイツによるホロコーストから始まったわけではない。それよりも前から存在している。

中世ヨーロッパ

ユダヤ教を信仰する人やその子孫はユダヤ人と呼ばれるが、ユダヤ教は唯一の神「ヤハウェ」を信じている(※1)。ユダヤ教は世界でもっとも古い宗教のひとつだが、ユダヤ教をルーツとしたキリスト教が世界に広まっていくと、宗教の考え方が違うことから、ユダヤ人は差別されたり、嫌われたりすることがあったと言われている。ユダヤ人はヨーロッパ各地に広く住んでいるが、ユダヤ人を差別する思想は古くから存在していたのだ。

ホロコースト(1933~1945年)

ユダヤ人が大虐殺され、迫害がピークになったのは、ナチスドイツによるホロコーストだろう。だが、1945年に、アメリカ、イギリス、ソ連の連合国側が勝利をおさめたことで、ナチスドイツの時代は終焉を迎えた。連合国軍は、ヨーロッパ各地にあった強制収容所に閉じ込められていたユダヤ人を開放。こうして、ホロコーストは終わったのだ。

反ユダヤ運動(1946年)

10年以上にわたり続いたホロコーストが終わったものの、生き残ったユダヤ人にとってはその後の人生も過酷なものだったと想像できる。家族や仲間を失い、家や故郷を失った人もいただろう。また、大虐殺が起きたことで、反ユダヤ思想への恐怖感や不安感が続いたことは想像に難くない。実際、ポーランドのキェルツェでは1946年、ユダヤ人42人が殺害されるポグロム(虐殺)が起きている。

イスラエル建国(1948年)

ホロコーストを生き延びたユダヤ人は、自分たちの国を作ろうという気運が高まっていった。こうして、1948年に生まれたのがイスラエルだ。これまで迫害を受け続けてきたユダヤ人にとって、自分たちの国を守りぬきたいという気持ちが強いのは、そのような歴史的な背景があるからだ。

だが、イスラエル建国にともなって、もともとその地域に暮らしていたパレスチナ人は土地を追われていった。こうして生まれたのが、ヨルダン川西岸地区とガザ地区なのだ。

2023年、イスラエルとガザ地区での大規模な武力闘争が始まったのも、長きにわたる歴史的な事情が複雑に絡んでいる。

SOCIETY

学び

パレスチナ・ガザ地区とは 「どこ?なぜ問題?」をわかりやすく解説

関連記事

関連記事

ホロコーストもジェノサイドもない世界へ

ホロコーストはユダヤ人であることだけを理由に大虐殺を行った凄惨なできごとだ。そして、同様に民族や人種などの特定の集団を殺害することを「ジェノサイド」という。1948年には、国連によって「ジェノサイド罪の防止と処罰に関する条約」が採択され、このような大量殺害を防ごうと世界は動いてきた。

だが、イスラエルとパレスチナの問題は、ユダヤ人がホロコーストなど迫害を受けてきた長い歴史的な背景が絡んでいる。簡単には解決できないと言われている国際問題のひとつである。だがそれでも、憎しみあい、殺しあいをするのではなく、だれもが平和に幸せな暮らしをおくれる世界を目指したいものだ。

※1 ユダヤ教|国土交通省

※掲載している情報は、2023年11月8日時点のものです。

ELEMINIST Editor

エレミニスト編集部

日本をはじめ、世界中から厳選された最新のサステナブルな情報をエレミニスト独自の目線からお届けします。エシカル&ミニマルな暮らしと消費、サステナブルな生き方をガイドします。

2023.11.08

エレミニスト編集部

日本をはじめ、世界中から厳選された最新のサステナブルな情報をエレミニスト独自の目線からお届けします。エシカル&ミニマルな暮らしと消費、サステナブルな生き方をガイドします。

2023.11.08