懐かしい雑誌を手にした。ご存じだろうか、「PHP」。

1947年に創刊された本である。数十年前は多くのサラリーマンや経営者の愛読書として人気を博していた、

B6版の雑誌である。その雑誌の発行元であるPHP研究所は、“人類のよりよき未来のために”という願いのもと、

昭和21年、松下幸之助氏の深い宗教心によって創設された機関である。

PHPとは、『Peace and Happiness through Prosperity』の頭文字で、

「物心両面の調和ある豊かさによって平和と幸福をもたらそう」という意味で、

研究所の機関誌として月刊「PHP」が発刊され、74年になる。いまの時代、

多く人間啓発書やビジネス書が氾濫しているので、その陰は薄くなっているが、超ロングセラー雑誌の一つである。

そのPHPを昨日、勤務先の学園長から、この雑誌を知っていますか、と見せていただいた。

2009年発行のものだった。少し懐かしさもあってペラペラと頁を捲くると、改めて目に留まる内容のものがあった。

それは「鉄舟の掛軸」というページ。エッセイスト・山川静夫さん (元NHKアナウンサー/エッセイスト) が

" 父のこと 母のこと " の副題で書かれたもの。

山川さんの実家は静岡の神社。お父さんが骨董好きでいろんな掛軸を保存されていた。

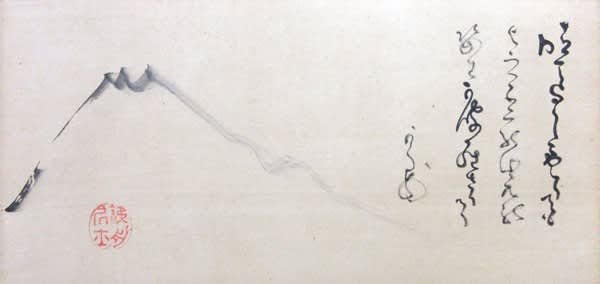

その中に、山岡鉄舟の「ふじのやま」という掛軸があった。その墨画に賛が添えられていた。

「はれてよし、くもりてよし、ふじのやま、もとのすがたは、かはらざりけり」と。

ある時、山川少年がお父さんにたずねた。

「あの鉄舟の軸はホンモノなの?」

お父さんは苦笑いしながら「ニセモノかもしれんな。でもそんなことはどうでもいい。

わしはすきだよ、はれてよし、くもりてよし、だろう」。

真贋はつきとめられなくても、自分が気に入っていればそれでいいではないか、ということであった。

最後に、山川さんはこう結んでいる。

どうも日本人の価値観や美意識は他人まかせが多い。自分自身の評価はどこへいってしまったのか。

問題は "自分の尺度" だ。審美眼を高めていく必要がある。

それを教えてくれたのが、鉄舟の「ふじのやま」と父のことばだった、と。

追伸

山岡鉄舟が書いた「ふじやま」の掛け軸の賛について少し書き足すと、

晴れてよし曇りてもよし富士の山 もとの姿は変らざりけり

幕臣、山岡鉄舟が宮中に仕えていた頃に詠んだ歌である。無私無欲の清廉な生き方を貫き通した鉄舟も、徳川家に仕える身でありながら明治天皇の臣下となったということで、陰口を叩かれることもあったという。自らすすんでの宮仕えではないにせよ、真摯に職務を全うしていたところへのいわれのない誹謗中傷である。さすがの鉄舟も言うに言われぬ胸の内があったにちがいない。禅の心得を反芻し、泰然自若の境地へと達した鉄舟の生き様に学ぶものは多い。

色不異空。空不異色

色即是空。空即是色。

色は空に異ならず。また、空も色に異ならず。

目に見えるあらゆる現象は実態がない。実態はないけれども目に映る。

なんのこっちゃわからん!

そう、すべて目に見えるものは、なんのこっちゃわからんのだ。

はらはらと舞う落ち葉を見て美しいと思う人もいれば、道が汚れて困ると思う人もいる。

見えるものは同じでも、感じる心は人それぞれ。

もっと言えば、自分自身であっても、状況や心の状態によって日々の受け止め方は微妙に違ってくる。

自分を含め、すべての現象は関係の仕方によって変化し続ける。そんな移ろいやすいものに気を取られていても仕方がない。どんな状況であろうとも、我は我の道をゆく。どしりと富士の山のように坐していたいものだ。

山岡鉄舟が「般若心経」の神髄を富士山に喩えてわかりやすく書いた内容のものである。

リポート & 写真 / 渡邉雄二 写真トップ / 鉄舟の富士の山画像より転載