以前、通っていた煎茶の稽古はサロン的な教場だった。男性の夜の語らいを楽しむところだった。

その語らいの台本が掛軸で、書かれている内容(漢詩・画)を解きあかしていくサロン塾のようなものだった。

毎回、その季節や旬のストーリーが表現されていた。

苦手な分野と思いながらも、そのサロンで求められるのは「想像力」だったように思う。

時の経過とともにいい歳したオジサンたちでも藹々と盛り上がっていった。

ある夜の稽古の台本は、黒板に書かれていた司馬遷の史記にある伯夷列伝の

「伯夷・叔斉(はくいしゅくせい)」だった。

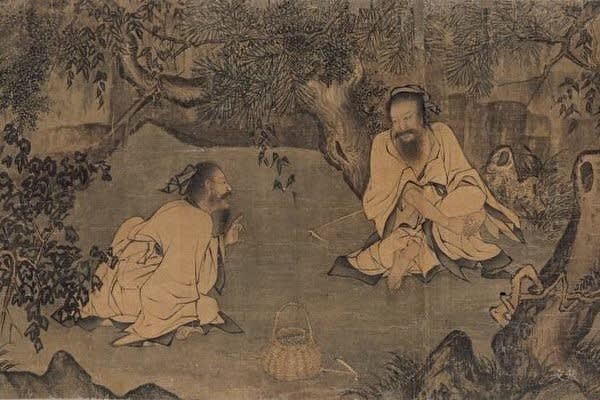

伯夷・叔斉は、中国の殷・周の交代期のころ伯夷と叔斉の兄弟が、

父文王の死後すぐに周の武王が殷の紂王を討ったことを、不義、不仁として周の作物を食することを拒み、

首陽山に隠れワラビだけで食い凌いだが、ついに餓死したという伝説を表現したもの。

その行いが儒家によって孔子以来の「仁」と高く評価されたという。

それで司馬遷が伯夷列伝を「史記」の最初に置いた、と言われている。

その伯夷列伝を紹介する。

武王已平殷亂、天下宗周

ぶおうすでにいんのらんをたひられげ、てんかしゅうをそうとす

而伯夷・叔齊恥之、義不食周粟

しかるにはくい・しゅくせいこれはじ、ぎもてしゅうのぞくをくらわず

隠於首陽山、采薇而食

しゆやうざんにかくれ、びをとりてこれをくらう

及餓且死作歌

うえてまさにしなんとするにおよびうたをつくる

其辞曰、

登彼西山兮、采其薇矣

そのじにいはく、かのせいざんにのぼり、そのびをとる

以暴易暴兮、不知其非矣

ぼうにもってぼうにかえ、そのひをしらず

神農・虞・夏、忽焉沒兮

しんのう・ぐ・か、こつえんとしてをはる

吾安適歸矣

われいづくにかてききせん

于嗟徂兮 命之衰矣

ああ、ゆかん、めいこれれおとろへたり、と

遂餓死於首陽山

ついにしゆやうざんにがしす

由此観之、怨邪非邪

これによりてこれをみれば、うらみたるか、あらざるか

このストーリーは後世によく登場する。以前、中国古典の教科書にもよく使われていた。

このお軸(写真)は、昭和18年に、ガダルカナル島から日本軍撤退の知らせをいち早く聞いた、

如意山人というお坊さんが、戦争の激変を「伯夷叔斉」をモチーフに一茶菴で描いたものである。

賛には「高嶺頭上見春色」と書かれてあった。

トップ画像 / 伯夷叔斉の画像より転載