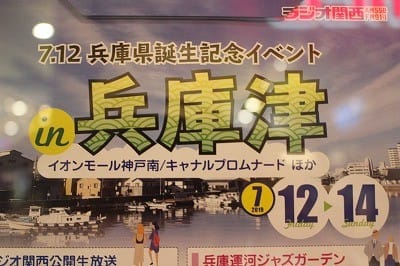

兵庫県誕生記念イベントin兵庫津

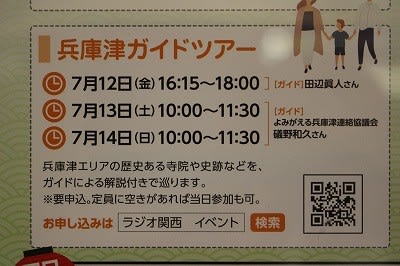

兵庫津ガイドツアー7月14日 空きがあったので当日参加 参加費無料 に行って来ました。

兵庫県政150周年事業がまだ続いているようです。

今回歩いたのは

小説キャナルタウン 42 兵庫津街歩きツアー 北風家 高田屋嘉兵衛 松尾稲荷神社他(2019.7.5)で使用した地図に追加

しました。前回が赤いルートで、今回は青いルートです。主催者は違いますがガイドは同じよみがえる兵庫津連絡協議会の方が

ガイドをして下さいました。

現在の地図と元禄絵図の合成図

古代大輪田の泊の石椋の展示の説明にある現在地図と元禄9年(1696)兵庫津奉行が尼崎藩に提出した図絵の合成図。

本日歩いた付近です。

受付はイオンモール神戸南でおこなわれました。

入江橋を西に進みます。説明にはありませんでしたが、正面が神戸市で一番古い公団住宅の「切戸町アパート」です。

兵庫城跡のある新川運河キャナルプロムナードについては

小説キャナルタウン 1 兵庫運河祭 回転橋の謎(2016.11.14)

小説キャナルタウン 15 新兵庫運河物語8 キャナルプロムナード 兵庫運河祭(2017.10.13)

小説キャナルタウン 31 兵庫運河祭の予定が平清盛900歳祭(2018.9.28)をご覧ください。

兵庫城跡

兵庫城跡は石碑と看板があるのみです。合成図からもわかるように新川運河は、南の舟入→兵庫城跡→入江の水面をつないで

造ったもので全国の城跡はどんどん公共用地に転用されました。

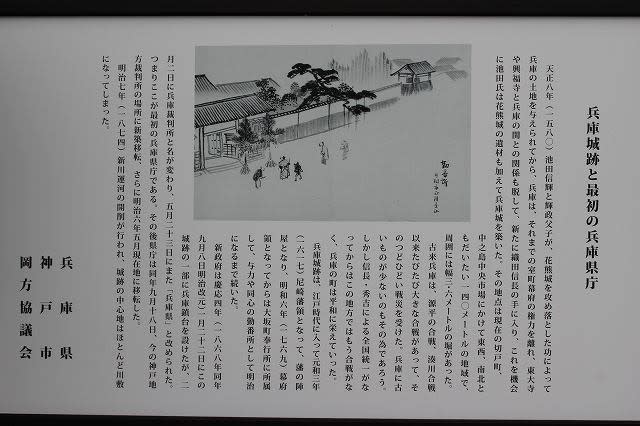

兵庫城跡と最初の兵庫県庁

天正8年(1580)池田信輝と輝政父子が、花熊城を攻め落とした功によって兵庫の土地を与えられてから、兵庫は、それ

までの室町幕府の権力を離れ、東大寺や興福寺と兵庫の関との関係も脱して、新たに織田信長の手に入り、これを機会に池田氏

は花熊城の遺材も加えて兵庫城を築いた。その地点は現在の切戸町、中之島中央市場にかけて東西、南北ともだいたい140m

の地域で、周囲には幅3.6mの堀があった。

古来兵庫は、源平の合戦、湊川合戦以来たびたび大きな合戦があって、そのつどひどい戦災を受けた。兵庫に古いものが少な

いのもその為であろう。しかし信長・秀吉による全国統一がなってからこの地方ではもう合戦がなく、兵庫の町は平和に栄えて

いった。

兵庫城跡は、江戸時代に入って元和3年(1617)尼崎藩領となって、藩の陣屋となり、明和6年(1769)幕府領とな

ってからは大坂町奉行所に所属して、与力や同心の勤番所として明治になるまで続いた。

新政府は慶応4年(1868年同年9月8日明治改元)1月22日にこの城跡の一部に兵庫鎮台を設けたが、2月2日に兵庫

裁判所と名が変わり、5月23日にまた「兵庫県」と改められた。つまりここが最初の兵庫県庁である。その後県庁は、同年9

月18日、今の神戸地方裁判所の場所に新築移転・さらに明治6年5月に現在地に移転した。

明治7年(1874)新川運河の開削が行われ、城跡の中心地はほとんど川敷になってしまった。

兵庫県 神戸市 岡方協議会

兵庫城跡を対角線上に切取って新川運河が作られました。南東部分がイオンモール神戸南の敷地となり大規模な発掘調査が行

われました。イオンモールの北の隅に説明版があります。また3階に発掘品の展示コーナーがあります。

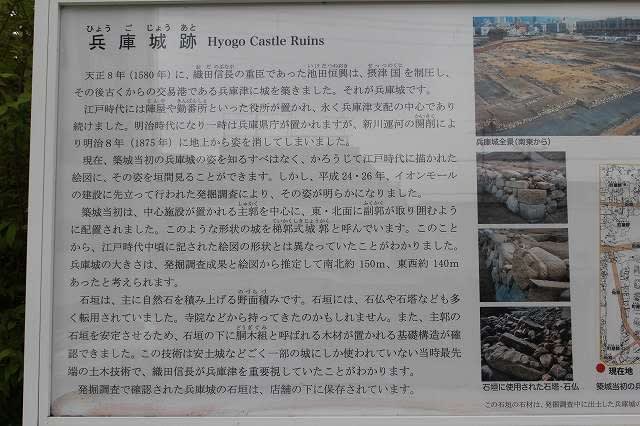

天正8年(1580)に、織田信長の重臣であった池田恒興は、摂津国を制圧し、その後古くからの交易港である兵庫津に城

を築きました。それが兵庫城です。

江戸時代には陣屋屋や勤番所といった役所が置かれ、永く兵庫津支配の中心地であり続けました。明治時代になり一時は兵庫

県庁が置かれますが、新川運河の開削により明治8年(1875)に地上から姿を消してしまいました。

現在、築城当初の兵庫城の姿を知るすべはなく、かろうじて江戸時代に描かれた絵図に、その姿を垣間見ることができます。

しかし、平成24・26年、イオンモールの建設に先立って行われた発掘調査により、その姿が明らかになりました。

築城当初は、中心施設が置かれる主郭を中心に、東・北西に副郭が取り囲むように配置されました。このような形状の城を梯

郭式城郭と呼んでいます。このことから、江戸時代中頃に記された絵図の形状とは異なっていたことがわかりました。兵庫城の

大きさは、発掘調査結果と絵図から推定して南北約150m、東西約140mあったと考えれれます。石垣は、主に自然石を積

み上げる野面積みです。石垣には、石仏や石塔なども多く転用されました。寺院などから持ってきたのかもしれません。また、

主郭の石垣を安定させるため、石垣の下に胴木組と呼ばれる木材が置かれる基礎構造が確認できました。この技術は安土城など

ごく一部の城にしか使われていない当時最先端の土木技術で、織田信長が兵庫津を重視していたことがわかります。

発掘調査で確認された兵庫城の石垣は、店舗の下に保存されています。

地図は上が南になります。地図の調査部分がイオンモール神戸西となりました。以前は神戸市中央卸売市場がありました。

大輪田水門と大輪田橋

新川運河キャナルプロムナードの南の端に大輪田水門と揚水ポンプがあり北の築島水門と共に高潮から守っています。

大輪田橋については小説キャナルタウン 21大輪田橋 戦災殉難者慰霊碑と慰霊祭(2018.3.30)をご覧ください。慰霊祭の

行われる暗渠(地下通路)では50名、大輪田橋付近全体の死者は500人とも700人とも言われています。

清盛塚

石の色が違うのは慶長伏見地震や阪神淡路大震災が原因だそうです。清盛塚については

小説キャナルタウン 10 新兵庫運河物語5 清盛塚 大発見?幻の八棟寺(2017.6.16)をご覧ください。

真光寺

小説キャナルタウン 34 兵庫大仏能福寺 鐘楼落慶法要 住職晋山式(2018.12.7)の稚児行列の出発点のなったお寺です。

建物はすべて戦後の再建ですが厳かな雰囲気漂います。

時宗の開祖、一遍上人の亡くなった地で御廟所があります。ご住職からお話を聞くことができました。

9月16日に踊念仏が行われます。1時頃からお話がありその後行われるそうです。その時に詳しくご紹介したいと思いま

す。

稚児行列と同じ道を能福寺に向かいます。壁の壁画は子供たちが描いた兵庫津の歴史絵巻です。雨が降ってきました。

今は和風の街路樹が植えられ、神社仏閣が多く寺町の雰囲気でありますが、戦前は新開地から和田岬まで3kmの日本一長い

商店街を形成していました。特にこの辺りは清盛塚商店街・大仏筋商店街として賑わっていました。

向こうに見えるのはUR賃貸キャナルタウンウエスト7号棟37階建てです。

能福寺

急に傘の数が増えましたが、ちょうど別のツアーの方が来られて一緒に説明を聞いておられました。

大仏様は明治24年5月、当時急速に拡がりつつあったキリスト教の脅威に対抗するため仏教徒の心のよりどころとして

建立されました。1万5千枚もの銅鏡が寄進されました。大東亜戦争においては御身をもって御国の盾とならんと出征(金

属回収令)されました。平成3年5月に再建されました。

能福寺については

小説キャナルタウン 6 新兵庫運河物語2 能福寺平清盛公837回忌追善法要(2017.2.9)

小説キャナルタウン 9 新兵庫運河物語4 兵庫大仏能福寺 大仏尊大法会(2017.5.19)

小説キャナルタウン 23 兵庫大仏能福寺 大仏尊大法会晴天バージョン(2018.5.25)

小説キャナルタウン 35 能福寺 平清盛公839回忌追善法要 北風正造君碑(2019.2.15)もご覧ください。

平相国廟 昭和55年2月平清盛公800回忌に寺伝により再建されました。清盛塚がモデルです。

神戸事件滝善三郎供養碑 切腹の寺は近くの永福寺ですが空襲で焼失、以後再建されなかったので能福寺に移されました。

写真は能福寺前の看板で説明を聞いているところです。

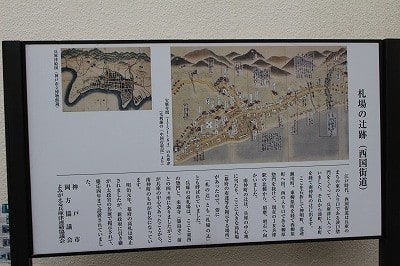

札場の辻跡

兵庫津には4か所の高札の札場がありましたが兵庫津の中心部、西国街道の曲がり角の四つ辻に有ったことから札場の辻と

呼ばれました。

石椋

昭和27年新川運河の浚渫工事(昭和21年から昭和31年まで兵庫運河の大改修が行われて現在の姿になりました)で

引き揚げられた約4トンの巨石で、奈良時代後半から平安時代中期の港湾施設の遺構と考えられています。

来迎時(築島寺)

平清盛による防波堤を兼ねた築島の建設は暴風雨により進みませんでした。海神の怒りを鎮めるために人柱が計画され30人

の旅人が捕らえられます。松王丸は人々を助けるため自分一人が人柱になるこことを申し出て、他は岩にお経を書いて沈めまし

た。築島が経ヶ島と呼ばれるようになった所以です。来迎寺は松王丸の菩提を弔うために二条天皇の勅命により建立されまし

た。境内に松王丸の供養塔があります。供養塔に並んで妓王・妓女の墓と云われる小さな石塔が二基並んであります。妓王・妓

女姉妹は京で有名な白拍子でした。妓王は平清盛の寵愛をうけ、旱魃で苦しむ故郷の人々のために清盛におねだりして12km

の用水路を作ってもらいます。さすが平清盛さんスケールが違います。用水路は祇王井川として滋賀県野洲市に残り今も感謝の

祭が続いています。後に妓王は清盛の愛が離れたのを悲しみ出家します。いつから三人の墓が並んだのかは知りませんが、松王

丸はあの世でモテモテです。

新川運河の北の守り築島水門を横に見て築島橋を渡って帰ります。水門の絵はNHK大河ドラマ平清盛の年にデビューした

清盛隊の皆さんで今も活躍されています。

出発点のイオンモール神戸南で解散です。ありがとうございました。1時間半の予定でしたが盛りだくさんの内容で30分

ほど超過しました。

県庁発祥の地と地域遺産展

イオンモール神戸南の3階では、期間中県庁、県庁発祥の地と地域遺産展が開催されていました。

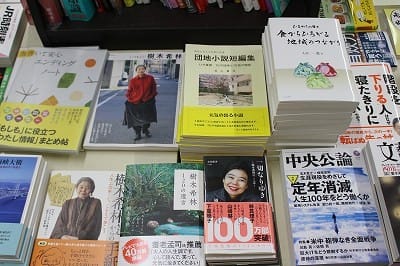

UR賃貸10の団地と10話の物語

「団地小説短編集」500円+税

明石市松が丘2丁目3-7 明舞センタービル2階

ザ・ダイソー明舞団地店 西隣

明舞書店で好評発売中

「団地小説短編集」が電子書籍になりました。

22世紀アート版 KINDIE版 アマゾンで発売中。

「団地小説短編集」がTシャツになりました。

Tシャツの季節です。Tシャツを着て何をしますか。UR賃貸の営業?「団地小説短編集」とセットで婚活?

「団地小説短編集」は10話の中8話は結婚してUR賃貸に住む恋愛小説です。