古事記の日本神話と天照の神話を更に遡り国生みの神話についてです。

古事記の年代で考えると数億年程前の時代です。

イザナギとイザナミの二神は、大八島を構成する島々を生みます。

1.淡道之穂之狭別島(あはぢのほのさわけのしま):淡路島

2.伊予之二名島(いよのふたなのしま):四国 胴体が1つで、顔が4つある。顔のそれぞれの名は以下の通り。

愛比売(えひめ):伊予国

飯依比古(いひよりひこ):讃岐国

大宜都比売(おほげつひめ):阿波国

建依別(たけよりわけ):土佐国

3.隠伎之三子島(おきのみつごのしま):隠岐島

4.筑紫島(つくしのしま):九州 胴体が1つで、顔が4つある。

白日別(しらひわけ):筑紫国

豊日別(とよひわけ):豊国

建日向日豊久士比泥別(たけひむかひとよじひねわけ):肥国

建日別(たけひわけ):熊曽国

5.伊伎島(いきのしま):壱岐島

6.津島(つしま):対馬

7.佐度島(さどのしま):佐渡島

8.大倭豊秋津島(おほやまととよあきつしま):本州

九州、四国には四つの国がありますが、本州にはまだ国がありません。

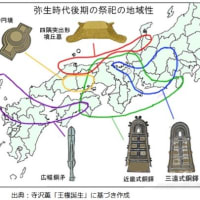

年代と共に九州の国名を考えてみます。

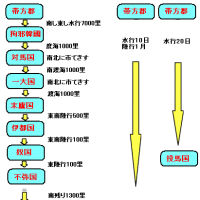

魏志倭人伝によると

1世紀位 100余国は九州北部にある。

3世紀(邪馬台国の時代)

壱岐・対馬の島の他、伊都国、奴国、邪馬台国など30国で周囲が5千里(やはり九州北部)

南に狗奴国がある。

4世紀頃、氏姓制度、九州に 筑紫氏の名前が登場する。

646年 乙巳の変 中大兄皇子・中臣鎌足らにより蘇我氏暗殺

同年 大化の改新 蘇我氏など飛鳥の豪族を中心とした政治から天皇中心の政治へ移行

681年 天武天皇により律令制定を命令、古事記の編集始める。

701年 大宝律令として完成

九州は 筑前・筑後、肥前・肥後、豊前・豊後、日向、薩摩、大隅の九つに分けられます。

712年 古事記が完成 太安万侶が編纂し、元明天皇に献上された。

国生みの神話の時代と対比すると

筑紫国=筑前・筑後 現:福岡

豊国 =豊前・豊後 現:大分

肥国 =肥前・肥後 +日向(建日向日豊久士比泥別 ですので)現:佐賀・長崎 + 熊本 + 宮崎

熊曽国=薩摩、大隅 現:鹿児島

古事記編集の時代には、既に大宝律令が完成していますので

九州の国名は、大宝律令に従っています。

そして、九州は筑紫島ですので、筑紫氏に委ねた形です。

神武東征の時、神武天皇は、北九州の岡田宮で、一年を過ごしています。

「九州は、お前(筑紫氏)に任せるが、肥国(肥前・肥後 +日向)と豊国と戦争はするな」と云う密約があったかもしれません。

大宝律令の地図に従って、神武東征が行われますので、出発地は宮崎の日向で間違いありません。

となると天孫降臨の地も現在の高千穂で間違いないでしょう。

筑紫の語源については諸説あります。

イザナギが黄泉の国から戻り、禊を行った場所が

竺紫(つくし)の日向(ひむか)の橘の小門(をど)の阿波岐原(あはきはら)

※九州(筑紫)の朝日がさす橘の木の門の先にある草原?(宮崎でない?)のどこかで、黄泉の国の出入り口に近い高天原にあります。

その時に天照、月読(月夜見)、素戔嗚が産まれます。

筑紫国の東端が開けた端っこで天照ら三貴神が産まれ、筑紫島の筑紫国がイザナギなど神様が住む高天原です。

奴国、伊都国の国名は、それぞれの部族が自らの名前の読みで、大陸が勝手に漢字を充てています。

4世紀ごろの氏姓制度でヤマト朝廷が、天照ら神々のふるさとと位置づけして名前を付けた事になります。

その名前をいただいたのが筑紫氏です。

北九州の岡田宮(天・地・人の三ノ宮があります)を統治していた一族です。

魏志倭人伝の国に比定すると

筑紫国=奴国、伊都国など(博多湾:大陸交易の奴国連合)

豊国 =台与(トヨ)の国

肥国 =肥前 + 日向 =邪馬台国を含む祈祷信仰連合+日向

肥後・熊曽国= 狗奴国

でしょうが、卑弥呼の死後に、国境の編成が起きて、筑紫国、豊国、肥国、熊曽国の四つになったのではないでしょうか。

古事記の年代で考えると数億年程前の時代です。

イザナギとイザナミの二神は、大八島を構成する島々を生みます。

1.淡道之穂之狭別島(あはぢのほのさわけのしま):淡路島

2.伊予之二名島(いよのふたなのしま):四国 胴体が1つで、顔が4つある。顔のそれぞれの名は以下の通り。

愛比売(えひめ):伊予国

飯依比古(いひよりひこ):讃岐国

大宜都比売(おほげつひめ):阿波国

建依別(たけよりわけ):土佐国

3.隠伎之三子島(おきのみつごのしま):隠岐島

4.筑紫島(つくしのしま):九州 胴体が1つで、顔が4つある。

白日別(しらひわけ):筑紫国

豊日別(とよひわけ):豊国

建日向日豊久士比泥別(たけひむかひとよじひねわけ):肥国

建日別(たけひわけ):熊曽国

5.伊伎島(いきのしま):壱岐島

6.津島(つしま):対馬

7.佐度島(さどのしま):佐渡島

8.大倭豊秋津島(おほやまととよあきつしま):本州

九州、四国には四つの国がありますが、本州にはまだ国がありません。

年代と共に九州の国名を考えてみます。

魏志倭人伝によると

1世紀位 100余国は九州北部にある。

3世紀(邪馬台国の時代)

壱岐・対馬の島の他、伊都国、奴国、邪馬台国など30国で周囲が5千里(やはり九州北部)

南に狗奴国がある。

4世紀頃、氏姓制度、九州に 筑紫氏の名前が登場する。

646年 乙巳の変 中大兄皇子・中臣鎌足らにより蘇我氏暗殺

同年 大化の改新 蘇我氏など飛鳥の豪族を中心とした政治から天皇中心の政治へ移行

681年 天武天皇により律令制定を命令、古事記の編集始める。

701年 大宝律令として完成

九州は 筑前・筑後、肥前・肥後、豊前・豊後、日向、薩摩、大隅の九つに分けられます。

712年 古事記が完成 太安万侶が編纂し、元明天皇に献上された。

国生みの神話の時代と対比すると

筑紫国=筑前・筑後 現:福岡

豊国 =豊前・豊後 現:大分

肥国 =肥前・肥後 +日向(建日向日豊久士比泥別 ですので)現:佐賀・長崎 + 熊本 + 宮崎

熊曽国=薩摩、大隅 現:鹿児島

古事記編集の時代には、既に大宝律令が完成していますので

九州の国名は、大宝律令に従っています。

そして、九州は筑紫島ですので、筑紫氏に委ねた形です。

神武東征の時、神武天皇は、北九州の岡田宮で、一年を過ごしています。

「九州は、お前(筑紫氏)に任せるが、肥国(肥前・肥後 +日向)と豊国と戦争はするな」と云う密約があったかもしれません。

大宝律令の地図に従って、神武東征が行われますので、出発地は宮崎の日向で間違いありません。

となると天孫降臨の地も現在の高千穂で間違いないでしょう。

筑紫の語源については諸説あります。

イザナギが黄泉の国から戻り、禊を行った場所が

竺紫(つくし)の日向(ひむか)の橘の小門(をど)の阿波岐原(あはきはら)

※九州(筑紫)の朝日がさす橘の木の門の先にある草原?(宮崎でない?)のどこかで、黄泉の国の出入り口に近い高天原にあります。

その時に天照、月読(月夜見)、素戔嗚が産まれます。

筑紫国の東端が開けた端っこで天照ら三貴神が産まれ、筑紫島の筑紫国がイザナギなど神様が住む高天原です。

奴国、伊都国の国名は、それぞれの部族が自らの名前の読みで、大陸が勝手に漢字を充てています。

4世紀ごろの氏姓制度でヤマト朝廷が、天照ら神々のふるさとと位置づけして名前を付けた事になります。

その名前をいただいたのが筑紫氏です。

北九州の岡田宮(天・地・人の三ノ宮があります)を統治していた一族です。

魏志倭人伝の国に比定すると

筑紫国=奴国、伊都国など(博多湾:大陸交易の奴国連合)

豊国 =台与(トヨ)の国

肥国 =肥前 + 日向 =邪馬台国を含む祈祷信仰連合+日向

肥後・熊曽国= 狗奴国

でしょうが、卑弥呼の死後に、国境の編成が起きて、筑紫国、豊国、肥国、熊曽国の四つになったのではないでしょうか。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます