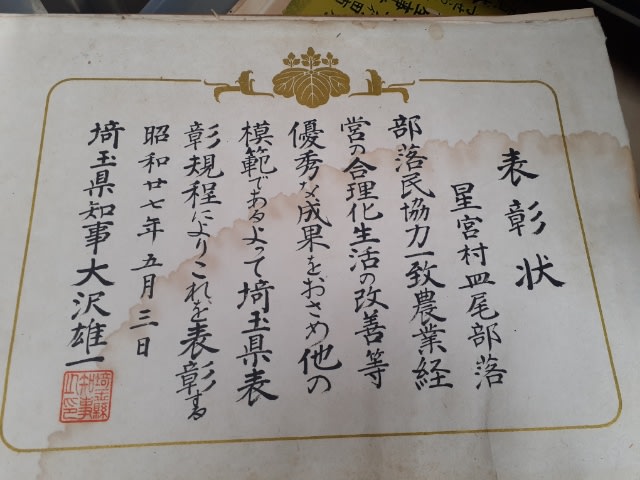

当地は永正年間成田氏が忍城を築くまで居住し、太平洋戦争後、生活改善や酪農の実験村として関東一円に知られたところである。

当地は永正年間成田氏が忍城を築くまで居住し、太平洋戦争後、生活改善や酪農の実験村として関東一円に知られたところである。

昭和40年建設の皿尾農民センターは当時の斬新な建築モデルを採用し、平成27年に改築されるまで地域のシンボルとしてその姿をとどめていた。

昭和40年建設の皿尾農民センターは当時の斬新な建築モデルを採用し、平成27年に改築されるまで地域のシンボルとしてその姿をとどめていた。

当社の縁起によれば成田長景が源頼朝に付き従い平家追討の折、伊豆三島大社に武運長久を祈願し、功名を挙げたのは神徳の致すところとし、この地に三島明神と雷電神を勧請し、祭祀をはじめたと伝えている。

『新編武蔵風土記稿』では「久伊豆は郡中騎西町場に大社ありて、近郷是を勧請するも多し、当社も恐らくは其類ならん」と記す。

「埼玉の神社」によればご祭神は久伊豆社が事代主神、大雷神社が別雷命と記しているが、久伊豆社の祭神は大山祇命。(縁起より)但し三島大明神とは古来より事代主神、大山祇神の二柱の神を合わせて称したものと伝わっており、忍領下の多くの久伊豆神社が大国主を祀っているのと異なる点である。

忍城落城の後、寛永十九年(1642)忍領主阿部豊後守忠秋が崇敬するところとなり、領主が武運長久を神主青木家に命じ、阿部播磨守正能は延宝元年(1673)社殿を再建している。

尚明治二十四年奉納の絵馬に当時の祭祀の様子が描かれており、社殿も当時のものと考えられる。また延宝元年再建の棟札は現在でも当時記されたままの形で現存していて、江戸初期の神社建築の様子を伝える貴重な文化財となっている。

明治六年(1873)に村社となり同四十一年(1908)駒形の生駒神社、字仲之在家の神明社、同地区の天神社と三社境内に合祀している。

明治六年(1873)に村社となり同四十一年(1908)駒形の生駒神社、字仲之在家の神明社、同地区の天神社と三社境内に合祀している。 これ以前より末社として稲荷社と風神社を祀る。明治の合祀政策は維新政府の重要政策であったが、各地で合祀に対する反発は激しく、生駒社においては明治末期には駒形地区に戻されている。生駒神社の歴史は古く、郷土史家清水雪翁氏の「北武八誌」にはこの地で鎌倉幕府御家人梶原景時は検地の折、馬を留めて休んだと伝えている。

これ以前より末社として稲荷社と風神社を祀る。明治の合祀政策は維新政府の重要政策であったが、各地で合祀に対する反発は激しく、生駒社においては明治末期には駒形地区に戻されている。生駒神社の歴史は古く、郷土史家清水雪翁氏の「北武八誌」にはこの地で鎌倉幕府御家人梶原景時は検地の折、馬を留めて休んだと伝えている。

現在の社殿は昭和六年(1931)建立の神社建築で九十年の時を過ぎ当時の様子を現在に伝える。棟上げの時の写真も現存し、忍の献上米を作るにふさわしい土地柄で、米俵三俵が奉納された様子が映っている。現在でも当時を模した米俵が供えられており、また一軒二社造りの本殿は祭祀の度、同じ神饌を二組奉納する習いである。

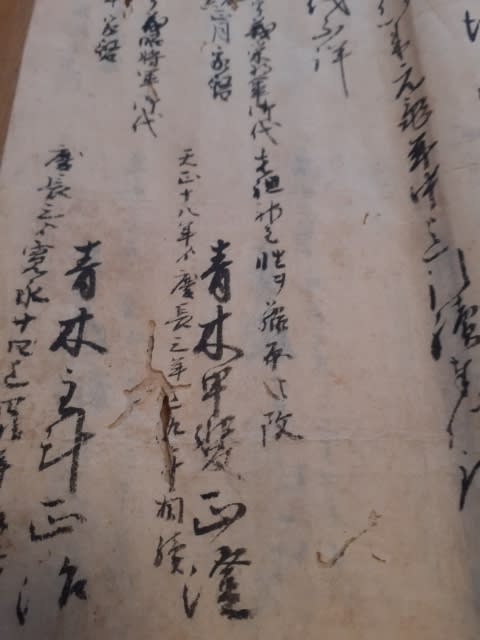

社家である青木家は天正十八年の青木甲斐正澄から現在の青木孝茂に至るまで二十三代を数え、江戸期は入間郡塚越村住吉神社勝呂家の配下となっていた。

当社には天正期以降の多くの社宝があったとされるが、忍城水攻めに当たり、石田三成の軍勢によりその大多数が散失している。

しかしながら元禄七年卜部兼連の神道裁許状が残る。これは巫女に対する神楽舞衣の使用を認めたもので、裁許状の種類としては稀である。

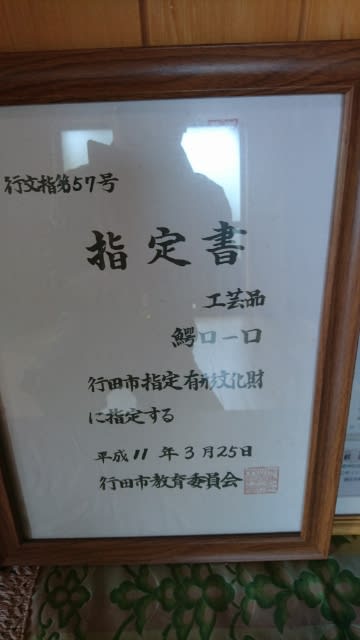

また平成十一年には所有する工芸品「鰐口」が行田市有形文化財に指定されている。

鰐口とは寺院や神社の拝殿に吊るされた、参拝者が綱を振って鳴らす鈴のことで、扁平の円形をしている工芸品。

「永禄二年十一月三日願主右衛門三郎」の銘文が刻まれていて、同じく「鋳物師田井」と名が記されている。

この鰐口は「新編武蔵風土記稿」にも記されていて、戦国期(1559年頃)の様子を今に伝える貴重な資料とされている。また風土記稿においては天正五年銘の成田家家臣中村丹波守守吉が奉納した鰐口もあったと記されているがいつのころか失われたという。

境内地には日露戦争従軍碑が、また拝殿には大東亜戦争出征名簿が残されている。

多くの人々の苦難とそれを乗り越えてきた村の氏子の足跡が今に伝えられている。共に私の叔父や祖父、曾祖父の名も刻まれている。

私がここで生きる意味がそこにはある。それは皿尾村の歴史を後世に伝えていくことに他ならない。