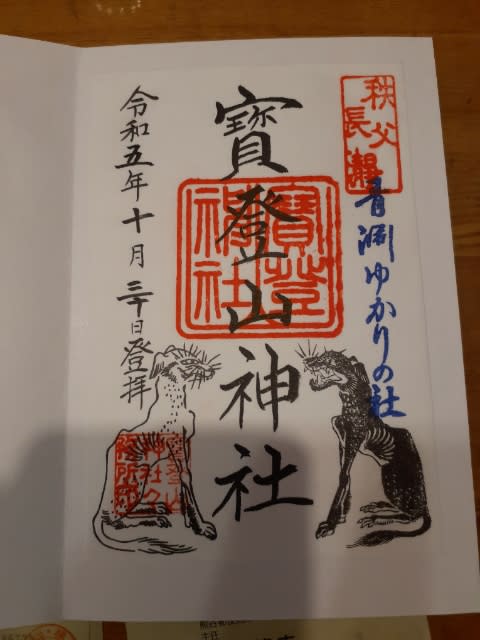

令和五年宝登山神社ご眷属お借換え代参登拝をしてまいりました。皿尾講と呼ばれる五人講で現在でも約30軒のお宅がお札を受けています。

お犬替えとも呼ばれるお札の由縁は宝登山に纏わる日本武尊の伝説に由来します。日本武尊が宝登山にお登りになった際、山火事が起き、どこからともなく現れた山犬がその火を消し止めたというものです。この故事にちなみ宝登山は古くは「火止山」と書き、火災・盗難除けに霊験あらたかと伝えられてきました。そのご眷属をお札として各家々にお祀りしているのです。江戸中期ごろには宝の山に登るとの表記があり、そのころから先達や修験者を通じての布教活動から、各地で講社が生じ多くの参拝者が寄るようになったと考えられています。

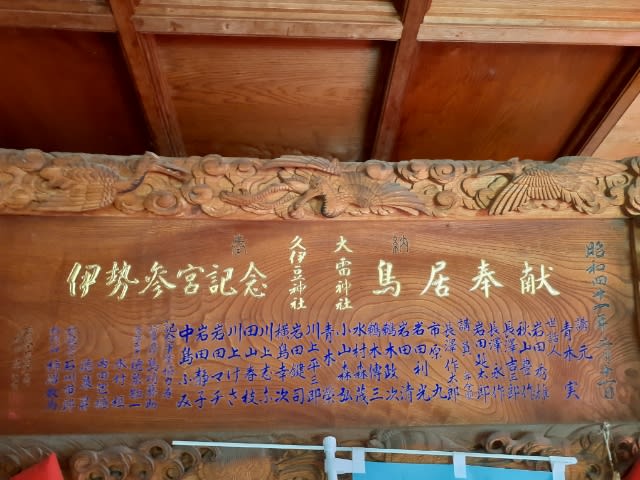

当皿尾地区の講社(皿尾講)がいつから宝登山に登拝しているかは明らかではありませんが、昭和四十二年久伊豆大雷神社鳥居奉納額は当時の宝登山神社横田茂宮司の揮毫です。横田宮司は埼玉県神社庁長も務めた埼玉県神社界の重鎮として知られていますが、大戦中の軍人を務めていらしたそうです。

私が初めて宝登山神社助勤にてお世話になったのは昭和六十三年の冬。高校一年生のことです。「君が皿尾の神主の倅か、しっかりやり給え」背筋を伸ばして聞いたことを今でも覚えています。

三十年後、講社の世話人として代参を案内しています。

本日の御祈祷は禰宜様斎主が務めてくださり、直会での講話では助勤として勤めていた私の父の思い出話をしていただきました。もう二十年以上前のことですので宝登山神社の職員のかたも多くは代わられていますので、父ことを知る人も少なくなりました。

講社の講員も高齢化が進みましたが、宝登山とのご縁を繋ぐ役割を果たしていけたらと思っています。

直会の食事は上長瀞の蕎麦内田屋さんでいただきます。少人数での代参ですが、こうした一日旅が無事にできたことを嬉しく思います。

長瀞は天下の勝地

宝登山は千古の霊場

御神徳を授かり講員の待つ忍領への帰路へ着きました

皿尾城周辺の田んぼも稲刈りが進んでいます。

皿尾城周辺の田んぼも稲刈りが進んでいます。

9月も厳しい残暑が続いていますが、日陰であればある程度日持ちするようになりました。

9月も厳しい残暑が続いていますが、日陰であればある程度日持ちするようになりました。 皿尾城前の田んぼの稲穂も実りの時期を迎えています。

皿尾城前の田んぼの稲穂も実りの時期を迎えています。 九月は長月と称しますが「夜長月」から名がついたそうです。暑さもひと段落しますので、日暮れ後の自分の時間を大事に過ごしていきたいと思っています。

九月は長月と称しますが「夜長月」から名がついたそうです。暑さもひと段落しますので、日暮れ後の自分の時間を大事に過ごしていきたいと思っています。 手水舎の装飾もひまわりから一足早く紅葉へと差し変わっています。

手水舎の装飾もひまわりから一足早く紅葉へと差し変わっています。

平成二十六年頃を境に、古くなった幟の修復が難しくなり、高齢化も伴って旗を上げることをやめてしまっていました。ここ数年祭りやそのほか人が集まった際に、「幟を上げよう」といふ気運と声掛けが高まっていました。本年三月祈年祭にて氏子全戸へ寄付の呼びかけがなされ、結果多くのご寄付を頂戴することとなり、立派な幟を奉納いただく運びとなりました。現在奉納者名簿を木枠にして本殿に奉納する作業に入っています。

平成二十六年頃を境に、古くなった幟の修復が難しくなり、高齢化も伴って旗を上げることをやめてしまっていました。ここ数年祭りやそのほか人が集まった際に、「幟を上げよう」といふ気運と声掛けが高まっていました。本年三月祈年祭にて氏子全戸へ寄付の呼びかけがなされ、結果多くのご寄付を頂戴することとなり、立派な幟を奉納いただく運びとなりました。現在奉納者名簿を木枠にして本殿に奉納する作業に入っています。

深谷濱岡屋の岡部様、本年も御供物を奉納いただき誠にありがとうございました。皿尾地区の煉瓦水門は明治の初期に作られた治水門で深谷の煉瓦が使われています。皿尾地区の水田は深谷の煉瓦のおかげで開かれたのだとおもいます。

深谷濱岡屋の岡部様、本年も御供物を奉納いただき誠にありがとうございました。皿尾地区の煉瓦水門は明治の初期に作られた治水門で深谷の煉瓦が使われています。皿尾地区の水田は深谷の煉瓦のおかげで開かれたのだとおもいます。

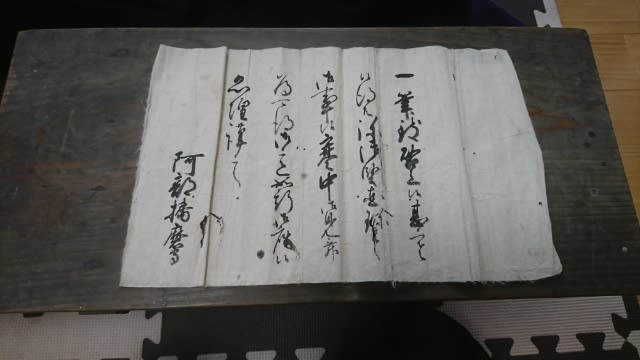

辻祓いの神璽札については祭りの始まりまで遡ることになると思う。では疫神祭にとって最も重要なことは何だったのだろうか。

辻祓いの神璽札については祭りの始まりまで遡ることになると思う。では疫神祭にとって最も重要なことは何だったのだろうか。