今朝、初めての方からお電話がありました。

着信の電話番号から、関西からと分かったのですが、

「お店はやっていますか?」との事。

当ブログをご覧頂いて、堺にもお店があると誤解されたみたいです。

私の書き方が悪かったでしょうか、、、

大阪(堺)には、出張で参りますので、常時居る訳ではありませんので。

申し訳ありません。。。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

そのお電話の内容なのですが、、、

中継ぎゆるみの補修に関してのお電話。

「とりあえず、マニキュアを塗ったらいいですか?」

と言われたのですが、出来れば止めておいてくださいと申し上げました。。

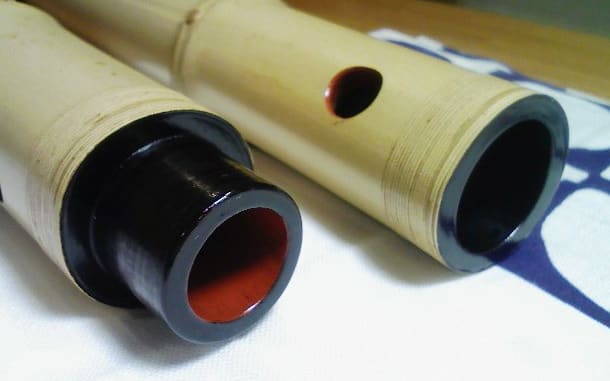

中継ぎの部分は、竹で出来ており、接合の固さ具合を、漆を塗って調整しています。

ですので、漆以外の別のものを塗るのはあまりよろしくないですし、ヘタにすると、抜けなくなったり、という可能性も無きにしもあらず。

ぜひ、専門家にお任せになることをオススメします。

ちなみに、私の所では、漆を塗り重ねるだけで大丈夫なくらいでしたら、5000円程の費用です。

直接お越しいただけなくても、遠方からでも、郵送で受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

尺八は、琴や三味線のように、糸を変える必要もないですし、破けて張り替えないといけない皮の部分もありません。

とてもメンテナンスの楽な楽器ですが、中継ぎはそういう意味では、一番手入れが必要な部分かもしれません。

着信の電話番号から、関西からと分かったのですが、

「お店はやっていますか?」との事。

当ブログをご覧頂いて、堺にもお店があると誤解されたみたいです。

私の書き方が悪かったでしょうか、、、

大阪(堺)には、出張で参りますので、常時居る訳ではありませんので。

申し訳ありません。。。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

そのお電話の内容なのですが、、、

中継ぎゆるみの補修に関してのお電話。

「とりあえず、マニキュアを塗ったらいいですか?」

と言われたのですが、出来れば止めておいてくださいと申し上げました。。

中継ぎの部分は、竹で出来ており、接合の固さ具合を、漆を塗って調整しています。

ですので、漆以外の別のものを塗るのはあまりよろしくないですし、ヘタにすると、抜けなくなったり、という可能性も無きにしもあらず。

ぜひ、専門家にお任せになることをオススメします。

ちなみに、私の所では、漆を塗り重ねるだけで大丈夫なくらいでしたら、5000円程の費用です。

直接お越しいただけなくても、遠方からでも、郵送で受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

尺八は、琴や三味線のように、糸を変える必要もないですし、破けて張り替えないといけない皮の部分もありません。

とてもメンテナンスの楽な楽器ですが、中継ぎはそういう意味では、一番手入れが必要な部分かもしれません。