2004年に自宅を新築した際、屋上に観測室を作りました。

なお、1985年に札幌市南区の郊外に建設した 【 滝野観測所 】は、自宅屋上に観測室を作った2004年に知人へ無償譲渡しています。

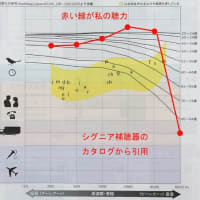

5-D0510

5-D0510

2004年6月、外壁が張られていない状態の建築中の観測室です。数日後に外壁としてガリバリウム鋼板を張っています。

外壁を張るところまでは住宅工事を依頼した工務店の仕事で、観測室の屋根は別に発注していました。

5-D0536

5-D0536

2004年6月19日、別発注していた観測室の屋根が到着。

画像の左下に美唄市の工場で作ってもらった開閉式屋根(スライディングルーフ)が小さく写っています。

これから大型クレーンで観測室屋根を吊り上げます。右上が建設中の自宅です。

5-D0545

5-D0545

クレーンで屋根を吊り上げ、ゆっくり建物へ。

半そでの後姿は、このスライディングルーフを設計し施工してくれたSさんです。Sさんは2020年9月に星の世界へ旅立たれました。ご冥福をお祈りします。

5-D0551T

5-D0551T

1時間後、屋根を建物の躯体に固定し観測室が完成。

木造2階建ての屋根の上に作った南北2.7m×東西2.0m(壁の内寸は2.56m×1.84m)という3畳間ほどの狭い観測室です。

屋根は2分割で東西方向に開きます。

2012年ごろまでビクセン製アトラクス赤道儀に搭載した口径10cm屈折望遠鏡を観測室内部に置き、星を見ていました。

木造住宅の床上に三脚を直接置いただけなので、観測室内を歩くと望遠鏡が揺れます。観測室を作って8年ほどこのスタイルで星見をしていました。

望遠鏡の下には将来設置予定の支柱を覆う蓋が写っています。三脚の石突きの下は灰皿です。(笑)

観測室内部からだと、スライディングルーフを開けても地平線近くの視界が妨げられるため、望遠鏡を屋上デッキに持ち出し使うこともありました。

なお、デッキは住宅新築時に工務店に作ってもらっています。

2012年3月、観測室手直しの第一弾として、床を25cm高くする嵩上げ工事を行いました。

2012年9月、タカハシ製TOA150B屈折望遠鏡の鏡筒を購入。

2012年10月、宇治天体精機製の中古赤道儀30D型を購入。

2013年3月、口径40cmカセグレン式反射望遠鏡の光学系研磨を知人の夢作さんに依頼。

31220133R

31220133R

2013年9月、地下埋設のコンクリート基礎から鉄管を5本繋いで望遠鏡用の支柱を設置。

コンクリート基礎は住宅新築の際、将来のために敷設しておいたものです。

鉄管1本の長さは1.1mで総延長は5.5mです。

2014年8月、 【 全自作の昇降式支柱 】を設置しました。

一番縮めて撮影 31230700RS 最大限伸ばして撮影 3120699RS

可動距離は60cmです。

これで、開閉式屋根による望遠鏡の死角をかなり減らせることになりました。

31230725

31230725

2014年8月22日、昇降式支柱に宇治天体精機製の30D赤道儀を載せ、タカハシ製TOA150B屈折望遠鏡を同架。

2014年8月、口径40cmカセグレン光学系一式を夢作さんから受領。

以降、口径40cm反射鏡筒の設計と加工を開始。

91230298

91230298

2019年8月、住宅外壁を再塗装した際、劣化した屋上デッキを取り去り、人工木材で屋上デッキを自作しました。

2020年7月5日、光学系以外を全て自作した口径40cm反射望遠鏡を30D赤道儀に同架。

s2201182

s2201182

2022年1月18日、口径40cm反射望遠鏡の改良作業が終わりました。

18年に及んだ観測室の大規模改良はこれで多分(?)終了です。

なお、1985年に札幌市南区の郊外に建設した 【 滝野観測所 】は、自宅屋上に観測室を作った2004年に知人へ無償譲渡しています。

5-D0510

5-D05102004年6月、外壁が張られていない状態の建築中の観測室です。数日後に外壁としてガリバリウム鋼板を張っています。

外壁を張るところまでは住宅工事を依頼した工務店の仕事で、観測室の屋根は別に発注していました。

5-D0536

5-D05362004年6月19日、別発注していた観測室の屋根が到着。

画像の左下に美唄市の工場で作ってもらった開閉式屋根(スライディングルーフ)が小さく写っています。

これから大型クレーンで観測室屋根を吊り上げます。右上が建設中の自宅です。

5-D0545

5-D0545クレーンで屋根を吊り上げ、ゆっくり建物へ。

半そでの後姿は、このスライディングルーフを設計し施工してくれたSさんです。Sさんは2020年9月に星の世界へ旅立たれました。ご冥福をお祈りします。

5-D0551T

5-D0551T1時間後、屋根を建物の躯体に固定し観測室が完成。

木造2階建ての屋根の上に作った南北2.7m×東西2.0m(壁の内寸は2.56m×1.84m)という3畳間ほどの狭い観測室です。

屋根は2分割で東西方向に開きます。

2012年ごろまでビクセン製アトラクス赤道儀に搭載した口径10cm屈折望遠鏡を観測室内部に置き、星を見ていました。

木造住宅の床上に三脚を直接置いただけなので、観測室内を歩くと望遠鏡が揺れます。観測室を作って8年ほどこのスタイルで星見をしていました。

望遠鏡の下には将来設置予定の支柱を覆う蓋が写っています。三脚の石突きの下は灰皿です。(笑)

観測室内部からだと、スライディングルーフを開けても地平線近くの視界が妨げられるため、望遠鏡を屋上デッキに持ち出し使うこともありました。

なお、デッキは住宅新築時に工務店に作ってもらっています。

2012年3月、観測室手直しの第一弾として、床を25cm高くする嵩上げ工事を行いました。

2012年9月、タカハシ製TOA150B屈折望遠鏡の鏡筒を購入。

2012年10月、宇治天体精機製の中古赤道儀30D型を購入。

2013年3月、口径40cmカセグレン式反射望遠鏡の光学系研磨を知人の夢作さんに依頼。

31220133R

31220133R2013年9月、地下埋設のコンクリート基礎から鉄管を5本繋いで望遠鏡用の支柱を設置。

コンクリート基礎は住宅新築の際、将来のために敷設しておいたものです。

鉄管1本の長さは1.1mで総延長は5.5mです。

2014年8月、 【 全自作の昇降式支柱 】を設置しました。

一番縮めて撮影 31230700RS 最大限伸ばして撮影 3120699RS

可動距離は60cmです。

これで、開閉式屋根による望遠鏡の死角をかなり減らせることになりました。

31230725

312307252014年8月22日、昇降式支柱に宇治天体精機製の30D赤道儀を載せ、タカハシ製TOA150B屈折望遠鏡を同架。

2014年8月、口径40cmカセグレン光学系一式を夢作さんから受領。

以降、口径40cm反射鏡筒の設計と加工を開始。

91230298

912302982019年8月、住宅外壁を再塗装した際、劣化した屋上デッキを取り去り、人工木材で屋上デッキを自作しました。

2020年7月5日、光学系以外を全て自作した口径40cm反射望遠鏡を30D赤道儀に同架。

s2201182

s22011822022年1月18日、口径40cm反射望遠鏡の改良作業が終わりました。

18年に及んだ観測室の大規模改良はこれで多分(?)終了です。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます