前回のブログ記事 【 紫金山・アトラス彗星を望遠鏡で撮影(2024年10月14日) 】からの続きです。

10月16日(水)夕方の札幌は少し雲が多かったものの、紫金山・アトラス彗星が見えるかもしれないと思い、16時50分に自宅屋上のスライディングルーフを開け望遠鏡をスタンバイ。

望遠鏡の支柱を最大限リフトアップさせ、17時ちょうどに目盛環を使い望遠鏡を彗星に向けました。

月齢13の月が南東の空で輝いています。昨夜は旧暦の9月13日で「十三夜」でした。

口径40cm反射望遠鏡100倍で彗星が見えるか確認中です。17時10分にセルフタイマー撮影。

17時15分、100倍の視野内に淡く光る彗星の中心核を確認。この時の彗星高度は22.9度、太陽高度は−4.6度。

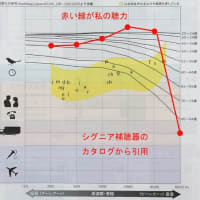

直ちにミラーレスカメラを装着し撮影準備をしました。長い尾を撮影する人が多い中で私は彗星の中心核の拡大撮影を試みます。

夕空がまだまだ明るいため暫く待っていると、またしても低空の雲に邪魔されました。

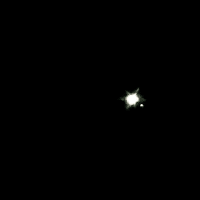

17時41分、雲の合間から一瞬見えた彗星を口径40cm反射望遠鏡で直焦点撮影。画像は天頂方向を上にして掲載。彗星高度は18.5度、太陽高度は−9.3度。

上の画像の撮影直後に彗星は雲に隠れてしまい、1時間ほど待機が続きました。

18時35分、薄い雲があるもののファインダーで彗星が見えてきました。ところが、ミラーレスカメラでの写野には彗星が見えません。

それもそのはず、紫金山・アトラス彗星は日々の見かけの運動速度が速く、1時間あたり0.20度ほども移動してしまうからです。

写野が0.18度×0.18度と狭いことから1時間も経過すると写野からはみ出ます。慌てて東方向へ0.2度ほど望遠鏡を動かすと彗星が写野に導入できました。

18時37分から40分まで25枚ほど撮影しましたが、薄雲と低空の大気減光で写りがよくありません。

10月16日に撮影した最終画像です。彗星中心核の右上の光斑はTYC-0337-0602-1 という10.42等級の恒星です。口径40cm反射望遠鏡の筒先は屋根に少し遮られています。

大気の揺れによる像の甘さを軽減させるため、25枚の静止画像をスタックし画像先鋭化処理を施しました。中心核から右下の方に噴出模様が見えています。彗星の高度は8.7度〜8.1度。

18時50分に屋上から撤収。気温は12度でした。

10月16日(水)夕方の札幌は少し雲が多かったものの、紫金山・アトラス彗星が見えるかもしれないと思い、16時50分に自宅屋上のスライディングルーフを開け望遠鏡をスタンバイ。

望遠鏡の支柱を最大限リフトアップさせ、17時ちょうどに目盛環を使い望遠鏡を彗星に向けました。

月齢13の月が南東の空で輝いています。昨夜は旧暦の9月13日で「十三夜」でした。

口径40cm反射望遠鏡100倍で彗星が見えるか確認中です。17時10分にセルフタイマー撮影。

17時15分、100倍の視野内に淡く光る彗星の中心核を確認。この時の彗星高度は22.9度、太陽高度は−4.6度。

直ちにミラーレスカメラを装着し撮影準備をしました。長い尾を撮影する人が多い中で私は彗星の中心核の拡大撮影を試みます。

夕空がまだまだ明るいため暫く待っていると、またしても低空の雲に邪魔されました。

17時41分、雲の合間から一瞬見えた彗星を口径40cm反射望遠鏡で直焦点撮影。画像は天頂方向を上にして掲載。彗星高度は18.5度、太陽高度は−9.3度。

上の画像の撮影直後に彗星は雲に隠れてしまい、1時間ほど待機が続きました。

18時35分、薄い雲があるもののファインダーで彗星が見えてきました。ところが、ミラーレスカメラでの写野には彗星が見えません。

それもそのはず、紫金山・アトラス彗星は日々の見かけの運動速度が速く、1時間あたり0.20度ほども移動してしまうからです。

写野が0.18度×0.18度と狭いことから1時間も経過すると写野からはみ出ます。慌てて東方向へ0.2度ほど望遠鏡を動かすと彗星が写野に導入できました。

18時37分から40分まで25枚ほど撮影しましたが、薄雲と低空の大気減光で写りがよくありません。

10月16日に撮影した最終画像です。彗星中心核の右上の光斑はTYC-0337-0602-1 という10.42等級の恒星です。口径40cm反射望遠鏡の筒先は屋根に少し遮られています。

大気の揺れによる像の甘さを軽減させるため、25枚の静止画像をスタックし画像先鋭化処理を施しました。中心核から右下の方に噴出模様が見えています。彗星の高度は8.7度〜8.1度。

18時50分に屋上から撤収。気温は12度でした。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます