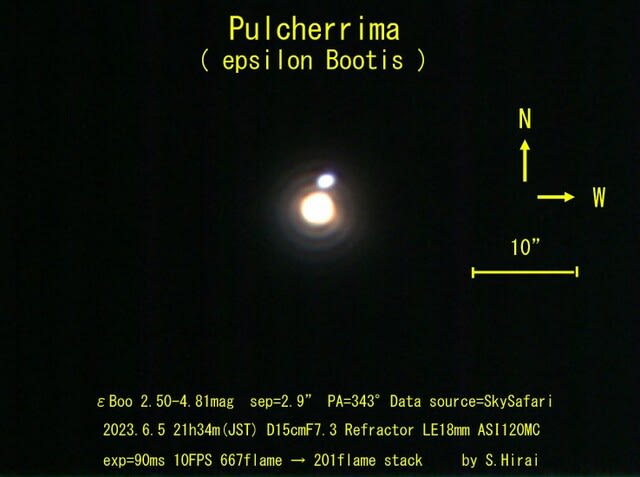

うしかい座のε(イプシロン)は別名で「プルケリマ」という名前がついた有名な二重星です。

プルケリマ (Pulcherrima)というのはラテン語で「最も美しいもの」という意味だそうです。

主星と伴星の離角が2.9秒角と接近しているため小口径の望遠鏡では分離がやや難しく、有名な二重星とはいえ小さな望遠鏡だと美しさを堪能するのは荷が重く感じます。

Σ1964というやや暗い重星を撮影するためのピント合わせ用として、まず最初にプルケリマを撮影してみました。(Σ1964については次回のブログ記事に掲載予定です)

動画撮影しスタック処理したプルケリマです。主星のジフラクションリングが第3リングまで写せました。

主星は薄いオレンジ色で伴星はやや青く、色の対比が綺麗です。画像だとその対比が表現できていません。

望遠鏡に撮像カメラを接続し動画撮影している様子です。

眼視確認と撮影を効率よく行うため、接眼部と赤色の撮像カメラとの間に自作した2インチサイズのフリップミラーを入れています。

撮像カメラが床にぶつからないよう赤道儀架台を30cmほどリフトアップさせ撮影しています。なお、昇降式のピラーは最大60cmまで上昇可能なように作ってあります。

木造住宅の上に設置してある望遠鏡なので、動画撮影中は建物の微振動で小刻みに動きます。その割には上手くジフラクションリングまで写せました。

地中のコンクリート基礎から鉄管パイプを立ち上げ望遠鏡架台を支えているとはいえ、家族が階下の室内ドアを閉めるとその振動が伝わって撮影中の天体が角度の7~8秒は動いてしまいます。撮影中の私が動くと角度の3~5秒ほど動いてしまうので、撮影中は極力同じ姿勢で動かないようにしています。(笑)

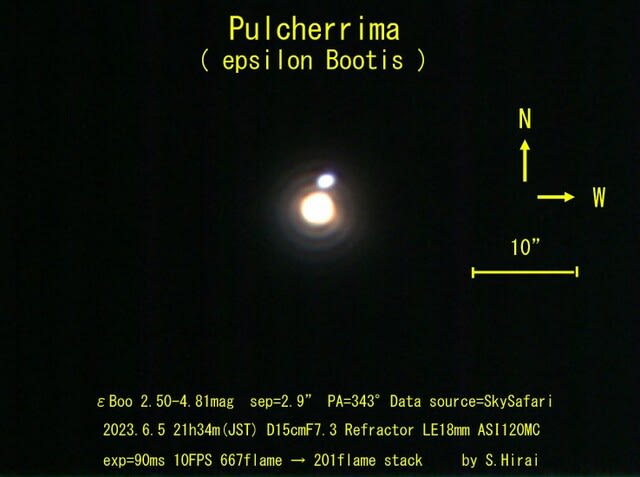

プルケリマ (Pulcherrima)というのはラテン語で「最も美しいもの」という意味だそうです。

主星と伴星の離角が2.9秒角と接近しているため小口径の望遠鏡では分離がやや難しく、有名な二重星とはいえ小さな望遠鏡だと美しさを堪能するのは荷が重く感じます。

Σ1964というやや暗い重星を撮影するためのピント合わせ用として、まず最初にプルケリマを撮影してみました。(Σ1964については次回のブログ記事に掲載予定です)

動画撮影しスタック処理したプルケリマです。主星のジフラクションリングが第3リングまで写せました。

主星は薄いオレンジ色で伴星はやや青く、色の対比が綺麗です。画像だとその対比が表現できていません。

望遠鏡に撮像カメラを接続し動画撮影している様子です。

眼視確認と撮影を効率よく行うため、接眼部と赤色の撮像カメラとの間に自作した2インチサイズのフリップミラーを入れています。

撮像カメラが床にぶつからないよう赤道儀架台を30cmほどリフトアップさせ撮影しています。なお、昇降式のピラーは最大60cmまで上昇可能なように作ってあります。

木造住宅の上に設置してある望遠鏡なので、動画撮影中は建物の微振動で小刻みに動きます。その割には上手くジフラクションリングまで写せました。

地中のコンクリート基礎から鉄管パイプを立ち上げ望遠鏡架台を支えているとはいえ、家族が階下の室内ドアを閉めるとその振動が伝わって撮影中の天体が角度の7~8秒は動いてしまいます。撮影中の私が動くと角度の3~5秒ほど動いてしまうので、撮影中は極力同じ姿勢で動かないようにしています。(笑)