村の入り口を過ぎると広場があり、周りに竪穴式住宅が再現されています。

今から2400年ほど前に「稲作」や「金属器」などの新しい技術を持った集団が渡来して来ました。

竪穴式住宅の内部。

食料や翌年の種もみなどを貯蔵した竪穴。

集落の西側に再現されている水田。

現在は周りに民家が密集しているからでしょうか、当時の水田の全面積や収穫量などは判明していません。

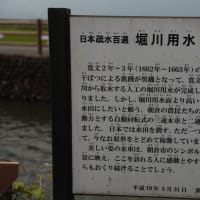

その水田に水を引いた水路。

堰が作られ田に引く水を調整していました。

福岡市内には950か所以上も遺跡があるそうで、発掘物は「福岡市博物館」や「福岡市埋蔵文化財センター」などに保存・展示してあります。

考古学ファンには楽しみですね。

撮影:CANON EOS5DIII + EF24-105mmF4 L IS

今から2400年ほど前に「稲作」や「金属器」などの新しい技術を持った集団が渡来して来ました。

竪穴式住宅の内部。

食料や翌年の種もみなどを貯蔵した竪穴。

集落の西側に再現されている水田。

現在は周りに民家が密集しているからでしょうか、当時の水田の全面積や収穫量などは判明していません。

その水田に水を引いた水路。

堰が作られ田に引く水を調整していました。

福岡市内には950か所以上も遺跡があるそうで、発掘物は「福岡市博物館」や「福岡市埋蔵文化財センター」などに保存・展示してあります。

考古学ファンには楽しみですね。

撮影:CANON EOS5DIII + EF24-105mmF4 L IS

どんな生活をしていたのか想像をめぐらして楽しいです。

日本で栽培された稲の種類は中国揚子江河口付近から伝わったと考えられています。

稲作のおかげで自然採取の縄文時代に比較し、人口は爆発的に増えたのでしょうね。

この後も弥生文明は進化し、佐賀平野の「吉野ケ里遺跡」のような高床式住居を持つ村へ変化します。

人口が増え、水田用の農地が不足し、福岡平野からもっと広い佐賀平野へ弥生人は移住していったのではないでしょうか。

古代のロマンを感じます。