2019/3/5。【商品部 久門武史】。

(1) LNG市場動向

日本が液化天然ガス(LNG)の輸入を1969年に始めてから半世紀。今や中国や東南アジアの新興国が同じ道を歩み始め、世界のLNG貿易量は2000年に比べ3倍強に拡大した。日本は最大輸入国の座を中国に明け渡す可能性が高いが、生産国も消費国も多様化するなかで取引の柔軟さは高まっている。これまでの蓄積を生かしながら取引の流動化や機動的な調達を先導し、存在感を高める好機だ。

「LNG取引を構造変化させるチャンス。日本のプレーヤーは変化に対応し、進化しなければならない」と日本エネルギー経済研究所の橋本裕氏は強調する。LNG市場は売り手も買い手もかつて一握りだった参加者が増え、取引量の拡大によって流動性が増す変革のまっただなかにあるからだ。

(1.1) まず世界のLNG貿易量は急ピッチで増えている。英蘭ロイヤル・ダッチ・シェルが2月に発表した報告書によると、00年の1億トンから18年に3億1900万トンまで増加。「きれいな空気へのニーズが力強いLNG需要の伸びをけん引している」という。20年は3億8400万トンに膨らむと予測した。35年までのエネルギー需要の伸びのうち、天然ガスが最大の41%を賄うとシェルはみている。再生可能エネルギー(30%)より大きい。

(1.2) 日本のLNG輸入量は18年に8285万トンと前年比1%減った。内需の頭打ち感は強く、原子力発電所の再稼働や電力自由化による競争で先行きは不透明だ。しかし海外に目を転じると風景は一変する。

(2)LNG輸入国地域。

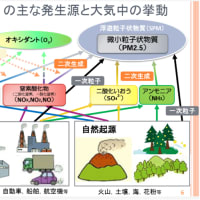

(2.1)西対岸大陸:日本に代わって、数年内にLNGの最大輸入国の座を奪うとみられるのが中国だ。04~05年に石油市場でチャイナ・エフェクト(影響)が議論され始めた。ガス市場が今そうなっている」。国際エネルギー機関(IEA)で供給見通しを統括するティム・グールド氏はこう指摘する。一帯一路(大唐世界帝国シルクロード)戦略、技術経済エネルギー軍事覇権、共産党一党独裁、都市農村住民階級社会国家中国の18年のLNG輸入量は5378万トンと前年比4割増えた。パイプライン経由の天然ガスと合わせると、日本を上回る世界最大のガス輸入国になった。当局が大気汚染を抑えようと、石炭から天然ガスに燃料を切り替える政策を強力に進めているためだ。

(2.2)海路国地域:中国の猛烈な買いの陰に隠れがちだが、インドも輸入を増やしている。消費国が日本や韓国などに限られたかつてと異なり、今はバングラデシュやフィリピンもLNGを使い始めている。電力需要の急増が背景だ。

(3) LNG供給国地域

(3.1)東対岸大陸:供給側では米国の伸びが著しい。LNG輸出能力は19年末までの1年間で倍増し、オーストラリアとカタールに続く世界3位の輸出国に躍り出る見通しだ。米国産は第三者への転売を制限する「仕向け地条項」がない。取引条件が柔軟になり、日本企業は余ったLNGを転売しやすくなっている。

(3.2)海路国地域:豪州、カタールも増産にしのぎを削る。どの生産国も輸出先を多様化しているのが近年の傾向だ。

(4)弧状列島:LNG売買取引事業展開

こうした市場の変化を見てとり、先手を打つのが東京電力ホールディングスと中部電力の共同出資会社JERA(東京・中央)だ。仏電力公社(EDF)からLNGの売買取引事業を取得し、トレーディング機能を強化。東京ガスはベトナムなど東南アジア諸国のガス会社に相次いで出資している。「LNGや電力を巡る事業は国際的に急成長するビジネス」と英調査会社ウッドマッケンジーのニコラス・ブラウン氏は話す。特に東南アジアでは電力需要が伸びており、LNG開発・調達から再ガス化設備の建設、発電所の運営まで経験が豊富な日本企業が活躍できる余地は大きそうだ。三菱商事は2022年3月期までの3年間の新しい中期経営戦略で「事業経営モデルによる成長の実現」を掲げました。同社の事業モデルは時代とともに変遷しており、創業期はモノの「トレーディング(貿易)」でしたが、00年代は資源などに投資する「事業投資」に軸足が移っていました。最近ではさらに投資先の事業に主体的に深く関与し、自ら成長させようという「事業経営」へとビジネスモデルを変えてきています。千代田化工への今回の追加出資もこの流れに沿ったものといえそうです。

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO41836670X20C19A2000000/?n_cid=DSREA001

(1) LNG市場動向

日本が液化天然ガス(LNG)の輸入を1969年に始めてから半世紀。今や中国や東南アジアの新興国が同じ道を歩み始め、世界のLNG貿易量は2000年に比べ3倍強に拡大した。日本は最大輸入国の座を中国に明け渡す可能性が高いが、生産国も消費国も多様化するなかで取引の柔軟さは高まっている。これまでの蓄積を生かしながら取引の流動化や機動的な調達を先導し、存在感を高める好機だ。

「LNG取引を構造変化させるチャンス。日本のプレーヤーは変化に対応し、進化しなければならない」と日本エネルギー経済研究所の橋本裕氏は強調する。LNG市場は売り手も買い手もかつて一握りだった参加者が増え、取引量の拡大によって流動性が増す変革のまっただなかにあるからだ。

(1.1) まず世界のLNG貿易量は急ピッチで増えている。英蘭ロイヤル・ダッチ・シェルが2月に発表した報告書によると、00年の1億トンから18年に3億1900万トンまで増加。「きれいな空気へのニーズが力強いLNG需要の伸びをけん引している」という。20年は3億8400万トンに膨らむと予測した。35年までのエネルギー需要の伸びのうち、天然ガスが最大の41%を賄うとシェルはみている。再生可能エネルギー(30%)より大きい。

(1.2) 日本のLNG輸入量は18年に8285万トンと前年比1%減った。内需の頭打ち感は強く、原子力発電所の再稼働や電力自由化による競争で先行きは不透明だ。しかし海外に目を転じると風景は一変する。

(2)LNG輸入国地域。

(2.1)西対岸大陸:日本に代わって、数年内にLNGの最大輸入国の座を奪うとみられるのが中国だ。04~05年に石油市場でチャイナ・エフェクト(影響)が議論され始めた。ガス市場が今そうなっている」。国際エネルギー機関(IEA)で供給見通しを統括するティム・グールド氏はこう指摘する。一帯一路(大唐世界帝国シルクロード)戦略、技術経済エネルギー軍事覇権、共産党一党独裁、都市農村住民階級社会国家中国の18年のLNG輸入量は5378万トンと前年比4割増えた。パイプライン経由の天然ガスと合わせると、日本を上回る世界最大のガス輸入国になった。当局が大気汚染を抑えようと、石炭から天然ガスに燃料を切り替える政策を強力に進めているためだ。

(2.2)海路国地域:中国の猛烈な買いの陰に隠れがちだが、インドも輸入を増やしている。消費国が日本や韓国などに限られたかつてと異なり、今はバングラデシュやフィリピンもLNGを使い始めている。電力需要の急増が背景だ。

(3) LNG供給国地域

(3.1)東対岸大陸:供給側では米国の伸びが著しい。LNG輸出能力は19年末までの1年間で倍増し、オーストラリアとカタールに続く世界3位の輸出国に躍り出る見通しだ。米国産は第三者への転売を制限する「仕向け地条項」がない。取引条件が柔軟になり、日本企業は余ったLNGを転売しやすくなっている。

(3.2)海路国地域:豪州、カタールも増産にしのぎを削る。どの生産国も輸出先を多様化しているのが近年の傾向だ。

(4)弧状列島:LNG売買取引事業展開

こうした市場の変化を見てとり、先手を打つのが東京電力ホールディングスと中部電力の共同出資会社JERA(東京・中央)だ。仏電力公社(EDF)からLNGの売買取引事業を取得し、トレーディング機能を強化。東京ガスはベトナムなど東南アジア諸国のガス会社に相次いで出資している。「LNGや電力を巡る事業は国際的に急成長するビジネス」と英調査会社ウッドマッケンジーのニコラス・ブラウン氏は話す。特に東南アジアでは電力需要が伸びており、LNG開発・調達から再ガス化設備の建設、発電所の運営まで経験が豊富な日本企業が活躍できる余地は大きそうだ。三菱商事は2022年3月期までの3年間の新しい中期経営戦略で「事業経営モデルによる成長の実現」を掲げました。同社の事業モデルは時代とともに変遷しており、創業期はモノの「トレーディング(貿易)」でしたが、00年代は資源などに投資する「事業投資」に軸足が移っていました。最近ではさらに投資先の事業に主体的に深く関与し、自ら成長させようという「事業経営」へとビジネスモデルを変えてきています。千代田化工への今回の追加出資もこの流れに沿ったものといえそうです。

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO41836670X20C19A2000000/?n_cid=DSREA001

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます