:::証券用語集:::

●(トリプル安(とりぷるやす)

トリプル安とは、株式・債券・外国為替市場の3つの市場全てにおいて同時に値下がりする状況を指しています。

大規模な自然災害の発生や経済政策の破綻、テロや内紛の勃発等の金融危機が懸念される物事が発生することによって、企業の損失、円の貨幣価値の不安定化、債券発行体の安全性の低下の恐怖が広がります。

更なる下落に拍車がかかりやすく、このような事態の時に株主・投資家の株式売却により日経平均の下落する「株安」、円売りの加速により円の価値が下落する「円安」、債券売却により金利が高騰する「債券安」の状態です

:::

■要旨

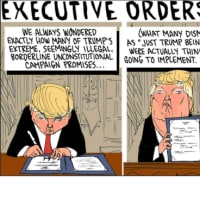

米国の株価・債券が売られ、ドル自体が安くなるトリプル安が生じている。

もはやトランプ政策は、市場からアンチ・ビジネスだとみられている。

特に、FRBのパウエル議長を批判し、中央銀行の独立性を脅かそうとする言動は、ドル売りを巻き起こしている。

ここには、歴史的教訓を顧みないトランプ大統領の姿勢が映し出されていると思う。

■市場は不安定を嫌う

米国金融市場は、株安・債券安・ドル安という最悪の反応を示している

(図表1、2)。

トランプ大統領が、FRBのパウエル議長を非難し、利下げ要求をしているからだ。

4月18日には、ホワイトハウス高官がパウエル議長の解任を検討していると報じられた。

FRBの議長は1935年の最高裁判決で、大統領と言えども簡単に解任できないことになっている。

弁護士出身のパウエル議長はそうした点は十分に承知しているはずだ。

だから、たとえ辞任を迫ったりしてもそれは実現できず、結局は利下げをしにくくなるだけだ。

パウエル議長は、大統領に屈したという印象をみせたくないだろうから、当面、利下げを選択しないだろう。

株価には極めて不利な状況だ。

通常、株価が下がるとき、安全資産として債券が買われる。

しかし、トランプ関税

はインフレを引き起こす要因であるから、インフレ懸念が投資家に債券購入を躊躇させている。

景気が悪化して、物価が上がるスタグフレーションが懸念される状況だ。

米国の政策は手詰まりになって、

米国の中長期的な成長見通しも低下して、ドル安要因になる。

実質金利低下は債券投資を手控えさせて、ドルのインフレ減価という見方もできる。

さらに言えば、金融市場はこうした不安定を嫌い、

ドル資産を敬遠して「トリプル安」が起こってしまう。

小国ではなく、大国でトリプル安が生じることは珍しい。

ドルはもはや安全資産ではなく、危険資産として敬遠されて、その代わりに金(きん)が選好されているのかもしれない。

金価格が4月上旬から急上昇しているのは、ドルの代替資産として選ばれている証拠だろう。

もはやトランプ政策は、アンチ・ビジネス色を強めて、マーケットから激しく失望されているのだ。

■中央銀行とドルの信認を脅かす

トランプ大統領は、経済成長するよりも、貿易赤字を解消することを優先課題に設定している。

貿易赤字解消のため、いずれはドル安の政策誘導をしたくなるに違いない。

トランプ大統領の政策がスティーブ・ミラン論文(2024年11月)を下敷きにしていることは、すでに知られている事実だ。

ミラン論文からは、いずれトランプ大統領はFRBに圧力をかけることがだいたい想像ができていた。

理屈としては、米国が各国に関税をかけると、輸入が減って貿易収支が改善する。

その一方で、米国には輸入物価上昇=インフレ圧力が生じる。

インフレによって、長期金利上昇・ドル高圧力が生じてくる。

このドル高をオフセットしようというのがミラン論文で描かれた諸施策だ。

金融市場では、プラザ合意2.0とか、マール・ア・ラーゴ合意などとささやかれている。

だから、ドル高是正に向けてFRBをコントロールしようと動くことは何となく読めていた。

FRBには、ドル安誘導のために追加利下げをしたり、長期国債を買い入れて金利低下を促すという対応が求められてくる。

しかし、それを本格的に実行するためには中央銀行の独立性が邪魔になる。今、起こっている摩擦は、トランプ大統領がFRBを意のままに動かしたいという政治的願望に根ざしているのだ。

またその先に待ち受けるリスクは、米国が協調利下げでドル安誘導できない分、単独のドル安誘導を試みようとするリスクだ。

既存の米国債を100年国債に交換しようという試みだ。

海外の中央銀行を相手にそうした交換を促すというアイデアが待ち構える。100年国債は、割引債で利払いの必要がないが、これを実行すると米国債がデフォルトとみなされる懸念もあると筆者はみる。

先々、トランプ大統領は米国債の格付けを巡って、格付け機関などと対立するのではないか。

ムーディーズは、米国債の格付け見通しを2023年11月にネガティブに引き下げた。

債務上限問題を巡る政治的混乱が理由だ。

奇策を弄すれば、いずれ弊害が表れる。

そもそもトランプ関税というのも、世界経済を混乱させる奇策だ。

それがドルの信認を脅かしている。

■中央銀行が従属する世界

トランプ大統領には、中央銀行の歴史に対する認識が乏しいようだ。

政府の要請に対して安易に中央銀行が従属すると何が起こるのか。

例えば、

FRBがトランプ関税のリスクに対して、利下げを繰り返すと、米景気は浮揚するかもしれないが、インフレは加速するだろう。

トランプ関税をかけられた輸入企業は、値上げが容易になるが、その代わりに物価は上昇する。

FRBには、常に金融緩和が大統領から求められて、インフレになっても利上げが許されなくなる。

そうした失敗の歴史的教訓から、インフレ・コントロールは中央銀行に一任しておく方が好ましいということになっている。

実は、ミラン論文のシナリオ自体が物価上昇リスクや長期金利上昇リスクへの配慮がかけている印象が強い。

経済分野で奇策を論じる人たちには共通してインフレ・リスクへの配慮が乏しいと思える。

中央銀行が政治的意向を怖がるような組織になると、どうしてもインフレ予防が後手に回る。

それが続くと、インフレ予想がコントロールできなくなる。

ここまで来ると、ショック療法を採るしかなくなる。

過去のオイルショックの時の苦い経験が頭に浮かぶ。

ポール・ボルカー元FRB議長は、1979年に強烈な利上げを実行してインフレ期待を落ち着かせた。

経済学の教科書にも登場するショック療法である。

金融市場では、これを歴史的教訓として知っているから、トランプ大統領のFRB批判はドル売り要因という反応になるのだろう。

日本でも、旧日銀法は1942年に制定された戦時立法だった。

戦後の高インフレも、中央銀行のコントロールが不全だったことが一因だ。

黒田緩和も、アベノミクスに深く係わって、現在に続くインフレの芽を作ってしまったと筆者は考えている。

通貨が下落すると、それはいずれ輸入インフレにつながっていくのだ。

■トランプ大統領のモデル

ドル安という危険な兆候に対して、すぐにトランプ関税を中断・修正すれば、米国経済はまだ元に戻れる段階だろう。

しかし、その可能性はあまり期待できない。

トランプ大統領の関税政策に対する思い入れが強いからだ。

過去、1930年に共和党のフーバー大統領(当時)は、関税政策によって国内産業を保護しようとした。

スムート・ホーリー法による保護主義政策が採られた。

欧州各国は対抗措置として報復関税を発動し、世界経済はブロック化して世界恐慌にひた走った。

トランプ大統領は、そのフーバー大統領の再現をしようとしている。

現在でも、

多くの識者が「なぜ、トランプ大統領はフーバー大統領の失敗に学ばないのか」と言っている。

この保護主義を修正し、大恐慌からの建て直しに力を奮ったのは民主党のルーズベルト大統領だった。

奇しくも、その時期にFRB議長を解任できない判例(1935年)が下された。

現在の自由貿易体制は、フーバー大統領の時期のブロック経済化の反省の上に成り立っている。

大恐慌の反省によって生まれた経済パラダイムが、現在に至る戦後レジームを形作っている。

これは本当に因縁としか言いようがないが、フーバー大統領の関税政策をモデルにしたトランプ大統領は、戦後の経済成長を支えたレジーム(=自由貿易体制)を破壊しようとしている。

筆者には、なぜ今になって90年前の世界観に米国が戻らなくてはいけないのが全く意味がわからない。

それでも現実は、トランプ政権によって、自滅する政策選択が推し進められている。

熊野 英生

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます