真岡郵便電信局事件(まおかゆうびんでんしんきょくじけん)とは、太平洋戦争後の樺太の戦いで、真岡郵便局の電話交換手が集団自決した事件である。当時日本領だった樺太では、一方的に条約破棄したソ連軍と日本軍の戦闘が、1945年8月15日の玉音放送後も続いていた。真岡郵便局の電話交換手(当時の郵便局では電信電話も管轄していた)は、疎開(引き揚げ)をせずに業務中だった。8月20日に真岡にソ連軍が上陸すると、勤務中の女性電話交換手12名のうち10名が局内で自決を図り、9名が死亡した。真岡郵便局事件、また北のひめゆり(事件)[1]とも呼ばれる。

自決した電話交換手以外に残留していた局員や、当日勤務に就いていなかった職員からも、ソ連兵による爆殺、射殺による死者が出ており、真岡局の殉職者は19人にのぼる[2]。

■事件の経緯

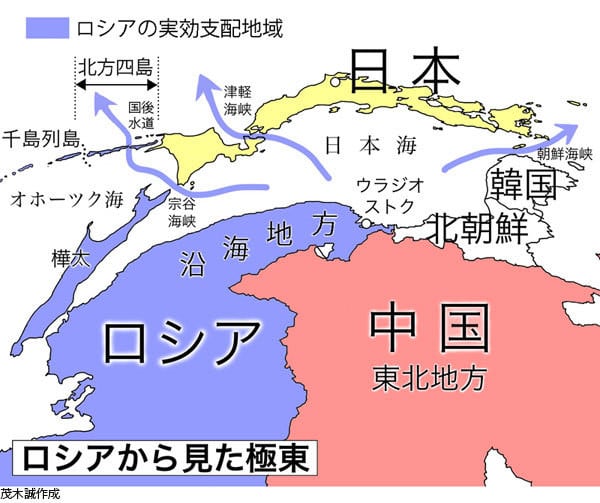

1945年8月9日にソ連が対日参戦し、

8月11日から樺太へもソ連軍の侵攻が始まった。

8月14日に日本はポツダム宣言受諾を決め8月15日に玉音放送で国民にも公示されたが、樺太ではソ連軍が侵攻を止めず戦闘が続いた。

1945年8月10日、樺太庁・鉄道局・船舶運営会・陸海軍等関係連絡会議で、樺太島民の緊急疎開要綱が作成され老幼婦女子、病人、不具者の優先的輸送計画が決定された。

8月12日、札幌に樺太庁北海道事務所が設置され、翌13日、大泊港から第1船(宗谷丸606名)が出帆した。

一方、真岡町を含む西海岸方面の疎開者は15日、真岡港から海防艦、貨物船「能登呂丸」、漁船等で出港するなど、島民の北海道への緊急疎開が開始された。

8月16日、真岡郵便局長は豊原逓信局長から受けた「女子吏員は全員引揚せしむべし、そのため、業務は一時停止しても止を得ず」との女子職員に対する緊急疎開命令を通知し、女子職員は各地区ごとの疎開家族と合流して引き揚げさせることにした。電話交換業務は女子職員の手により成り立っており、引き揚げ後の通信確保のため真岡中学の1~2年生50人を急ぎ養成することで手筈が決められたた[3]。

一方、同日真岡郵便局の朝礼で主事補の鈴木かずえにより残留交換手に関する説明がなされた。主事補は緊急疎開命令が出されて職場を離れる交換手が出ている現状を話し、仮にソ連軍が上陸しても電話交換業務の移管が行われるまでは業務を遂行しなければならないと前置きし、残って交換業務を続けてもらえる者は、一度家族と相談した上で、返事を聞かせてほしい旨を説いた[3]。

鈴木の言葉に誰もが手を挙げ、声を出して残る意思を現した。これに対し鈴木は、本日は希望者を募らないとし、一度家族と相談の上で班長に伝えるよう指示。後日希望を聞くと告げた[3]。

8月17日、電話担当主事が「全員疎開せず局にとどまると血書嘆願する用意をしている」と、局長に報告したため、局長はソ連軍進駐後生ずるであろう事態を説くとともに説得にかかったが、応じてもらえなかった。最終的には、局長が豊原逓信局業務課長との相談で、逓信省海底電線敷設船(小笠原丸)を真岡に回航させ西海岸の逓信女子職員の疎開輸送に当たらせる了承を得たので、同船が入港したら命令で乗船させることとし、20人だけ交換手を残すことになった。しかしこの計画は予想以上に早いソ連軍の上陸で日の目を見なかった[4]。

・・・

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます