羽場久美子

青山学院大学国際政治経済学部教授

1952年生まれ。70歳。津田塾大学大学院博士課程修了。学術博士(国際関係学)。専門は国際政治。法政大学社会学部教授を経て現職。『グローバリゼーションと欧州拡大』(2002年、御茶の水書房)、『拡大ヨーロッパの挑戦』(2004年、中公新書)、『ヨーロッパの東方拡大』(編著、2006年、岩波書店)など多数の著書がある

1952年生まれ。70歳。津田塾大学大学院博士課程修了。学術博士(国際関係学)。専門は国際政治。法政大学社会学部教授を経て現職。『グローバリゼーションと欧州拡大』(2002年、御茶の水書房)、『拡大ヨーロッパの挑戦』(2004年、中公新書)、『ヨーロッパの東方拡大』(編著、2006年、岩波書店)など多数の著書がある

:::::

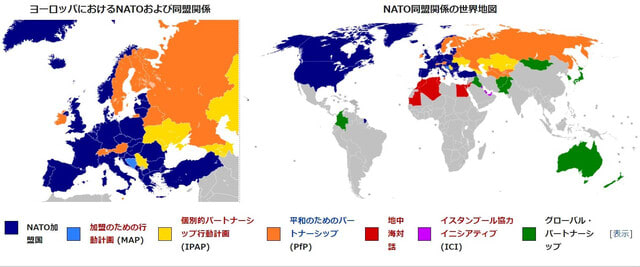

1999年3月に中欧3カ国(ポーランド、ハンガリー、チェコ)がNATO(北大西洋条約機構)に加盟し、並行してNATOによるコソボ空爆が開始されたが、その最中の4月のNATO首脳会議で、「新戦略概念」が提起されるとともに、MAP(加盟のための行動計画)が打ち出された。

これには中・東欧9カ国(バルト三国、ルーマニア、ブルガリア、スロベニア、スロバキア、アルバニア、マケドニア)が、NATOとの共同行動とともに将来の加盟を前提とした協力関係を打ち立てた。

2004年3月にはアルバニアとマケドニアを残す7カ国が加盟し、これらの国はすべてビルニュス10としてイラク戦争を支持し、スロベニアを除きイラク派兵に参加した。

その後クロアチアやセルビアなど西バルカン諸国には、「安定連合プロセス(SAP)」とMAP、

ウクライナ、モルドバ、ベラルーシやグルジアなどには、加盟を前提としない「欧州近隣諸国政策(ENP)」とアクションプランで対応することとなった。しかしウクライナのオレンジ革命と、中東の不安定化を踏まえ、

04年6月のイスタンブール首脳会議では、黒海地域の戦略的重要性が指摘され、「強化された対話」と「個別パートナーシップ行動計画(IPAP)」を推進している。

現在クロアチアなど加盟候補国は、NATO加盟を最優先として、新加盟国とともに軍の近代化、民主化、法整備、軍事的な相互運用能力などの改革に努めている。

創設以来、新たな加盟国の加入により、当初の12カ国から30カ国に増加している。

直近のNATO加盟国としては、

2020年3月27日に北マケドニアが追加された。

NATOは2021年12月時点でボスニア・ヘルツェゴビナ、ジョージア、ウクライナを加盟希望国として認めている[6]。

さらに20カ国がNATOの平和のためのパートナーシッププログラムに参加しており、その他15カ国が制度化された対話プログラムに参加している。

すべてのNATO加盟国の軍事費の合計は、世界全体の70%以上を占めている[7]。

加盟国は、2024年までにGDPの2%以上の国防費を目標とすることに合意している[8][9]

〇平成30年版防衛白書

NATOは、欧州・大西洋地域全体の安定を目的として、中・東欧地域への拡大を継続しており、

15(平成27)年12月にNATOの外相会合はモンテネグロに加盟招請を行い、

17(平成29)年6月にモンテネグロがNATOに加盟した。NATOの加盟国拡大は09(平成21)年のアルバニアとクロアチア以来となる。

現在、マケドニア及びボスニア・ヘルツェゴビナの2か国が、将来的に加盟国となる準備を支援するプログラムである「加盟のための行動計画」(MAP:Membership Action Plan)への参加(ボスニア・ヘルツェゴビナは条件付)を認められている。

ウクライナ、ジョージア、アゼルバイジャン、アルメニア、カザフスタン及びモルドバの6か国については、NATOとの政治的な協力関係を深めようとする国に対し提供されるプログラムである「個別のパートナーシップ行動計画」(IPAP:Individual Partnership Action Plan)などの枠組みにおいて、欧州・大西洋地域への統合の取組を支援しており、MAPへの参加は現在のところ未定である。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます