●「電光石火作戦」昭和41年9月11日放映 ウラン怪獣ガボラ登場

制作第7話 放映第9話 脚本:山田正弘 監督:野長瀬三摩地

野長瀬組4本パックの最終話です。脚本は早くも『ウルトラマン』では3話目の起用となる山田正弘氏です。山田氏は『ウルトラQ』から「子どもを中心に進めるエピソード」の名手として有名ですネ。今回も山岳少年団の少年2人を中心にストーリーが展開されます。

彼らは年長者のリーダー格で、台風のために食料も無くバンガローに孤立してしまった少年団の年少者のために、食料を調達しに行く途中でガボラと遭遇してしまう、という役どころです。彼らの不屈の精神と勇気が、見ていて清々しい一編となっています。

それにしても、タケシの方が足を踏み外すシーンでは、本当にケガをしなかったか心配になるくらい、激しい落ち方をしています‥‥。

このエピソードには、のちに「毛利博士」役で「科特隊宇宙へ」に出演される池田忠夫さんが、台風被害の復旧作業員を演じられています。

台風被害の復旧現場は、河口湖近くの工事現場がそのままロケに使われたようです。

「ガボラ」が地中から現れた時には、首周りのヒレが閉じた状態。私は再放送世代でしたので、「この姿のガボラ」を初めて見た時に「怪獣図鑑の写真とは違う姿」に混乱するとともに、見たことも無い怪獣の登場に期待もしました(^o^)

脚本は「パゴス反撃指令」というタイトルで制作に入りましたが、着ぐるみ制作の関係から「パゴス」再登場の案は見送られ、新怪獣として「ガボラ」が登場することになったようです。そのため、脚本段階での「パゴス」については民間人も既知の怪獣ということなので、出現と同時にだれもが「ガボラ」の名前を知っている描写になっています。

本部内では科特隊員たちは青ブレザーを着ています。そして再びブレザーから隊員服への早変わりのシーンがあります。しかし、今回を最後にこの描写は消えていきます。

ヘリコプターからの視点によるガボラの俯瞰ショットでは、着ぐるみの背中のうねりに、生々しい生物らしさが感じられます。おそらくは着ぐるみの空洞によるものなのでしょうが、偶然が産み出した効果ですネ。

少年たちとガボラとの合成が見事なこと! その巨大さにリアリティが感じられます。

そしてその直後の、ガボラのヒレが開く瞬間! ヒレの内側が真っ赤にデザインされているので、その色彩がヒレが開く瞬間の驚きを高めています。

第2話に続き、ハヤタがベーターカプセルを落とす描写があります。ガボラの進行方向にあるカプセルに飛びつき、急いで物陰に隠れるシーンの合成にリアルさと迫力がありますネ。ここでのスクリーン・プロセスの合成は短いシーンということもあり、上手くいっていると思います。その直後の、岩陰のハヤタと、そのすぐ脇を通り過ぎるガボラの光学合成も素晴らしいです。

ガボラのアップ → ガボラが顔を上げる → そこにウルトラマンが立っている

という一連にゾクゾクします。こんなに痺れるウルトラマンの登場の仕方は、他のエピソードにはありませんネ。

ガボラとの戦闘は、第3話のネロンガと同じく激しいものです。ガボラのスーツアクターもネロンガと同じ中島春雄さんで、「中島さんが演じる怪獣の迫力」と言っても差し支えないでしょう。

ヒレをむしり取られ、苦しんで死んでいくガボラ‥‥。今回は初めてスペシウム光線が使われませんでした。

ガボラを追い込み、そしてウルトラマンとガボラが闘った舞台となった山岳地帯は、山のスケール感や木の作り込みなどが素晴らしいミニチュアセットでした。

ヘリコプターとともに落ちてもピンピンしているハヤタに驚く、山岳少年団の少年2人がお茶目ですネ。

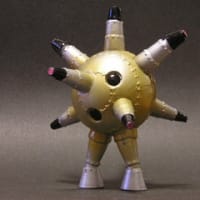

●ガボラ

既にある「ネロンガ」を改造する前提で、成田亨氏によってデザインされました。ほとんど灰色1色の体色に似合わない、ヒレの内側の真っ赤な色が全体を引き締めています。

東宝から借りた「バルゴン」を改造した「ネロンガ」が、さらに「ガボラ」に改造されました。顔はネロンガのままで、角が取り外され、首の周りにヒレが取り付けられました。

「ヒレが閉じた状態」のガボラは、地中を掘り進むのに適しているように感じられます。丁度、目の辺りを覆うヒレが細いもので、目の部分には穴があります。ヒレのパーツの分割のされ方に生物の進化の過程での説得力も感じられます。

制作第7話 放映第9話 脚本:山田正弘 監督:野長瀬三摩地

野長瀬組4本パックの最終話です。脚本は早くも『ウルトラマン』では3話目の起用となる山田正弘氏です。山田氏は『ウルトラQ』から「子どもを中心に進めるエピソード」の名手として有名ですネ。今回も山岳少年団の少年2人を中心にストーリーが展開されます。

彼らは年長者のリーダー格で、台風のために食料も無くバンガローに孤立してしまった少年団の年少者のために、食料を調達しに行く途中でガボラと遭遇してしまう、という役どころです。彼らの不屈の精神と勇気が、見ていて清々しい一編となっています。

それにしても、タケシの方が足を踏み外すシーンでは、本当にケガをしなかったか心配になるくらい、激しい落ち方をしています‥‥。

このエピソードには、のちに「毛利博士」役で「科特隊宇宙へ」に出演される池田忠夫さんが、台風被害の復旧作業員を演じられています。

台風被害の復旧現場は、河口湖近くの工事現場がそのままロケに使われたようです。

「ガボラ」が地中から現れた時には、首周りのヒレが閉じた状態。私は再放送世代でしたので、「この姿のガボラ」を初めて見た時に「怪獣図鑑の写真とは違う姿」に混乱するとともに、見たことも無い怪獣の登場に期待もしました(^o^)

脚本は「パゴス反撃指令」というタイトルで制作に入りましたが、着ぐるみ制作の関係から「パゴス」再登場の案は見送られ、新怪獣として「ガボラ」が登場することになったようです。そのため、脚本段階での「パゴス」については民間人も既知の怪獣ということなので、出現と同時にだれもが「ガボラ」の名前を知っている描写になっています。

本部内では科特隊員たちは青ブレザーを着ています。そして再びブレザーから隊員服への早変わりのシーンがあります。しかし、今回を最後にこの描写は消えていきます。

ヘリコプターからの視点によるガボラの俯瞰ショットでは、着ぐるみの背中のうねりに、生々しい生物らしさが感じられます。おそらくは着ぐるみの空洞によるものなのでしょうが、偶然が産み出した効果ですネ。

少年たちとガボラとの合成が見事なこと! その巨大さにリアリティが感じられます。

そしてその直後の、ガボラのヒレが開く瞬間! ヒレの内側が真っ赤にデザインされているので、その色彩がヒレが開く瞬間の驚きを高めています。

第2話に続き、ハヤタがベーターカプセルを落とす描写があります。ガボラの進行方向にあるカプセルに飛びつき、急いで物陰に隠れるシーンの合成にリアルさと迫力がありますネ。ここでのスクリーン・プロセスの合成は短いシーンということもあり、上手くいっていると思います。その直後の、岩陰のハヤタと、そのすぐ脇を通り過ぎるガボラの光学合成も素晴らしいです。

ガボラのアップ → ガボラが顔を上げる → そこにウルトラマンが立っている

という一連にゾクゾクします。こんなに痺れるウルトラマンの登場の仕方は、他のエピソードにはありませんネ。

ガボラとの戦闘は、第3話のネロンガと同じく激しいものです。ガボラのスーツアクターもネロンガと同じ中島春雄さんで、「中島さんが演じる怪獣の迫力」と言っても差し支えないでしょう。

ヒレをむしり取られ、苦しんで死んでいくガボラ‥‥。今回は初めてスペシウム光線が使われませんでした。

ガボラを追い込み、そしてウルトラマンとガボラが闘った舞台となった山岳地帯は、山のスケール感や木の作り込みなどが素晴らしいミニチュアセットでした。

ヘリコプターとともに落ちてもピンピンしているハヤタに驚く、山岳少年団の少年2人がお茶目ですネ。

●ガボラ

既にある「ネロンガ」を改造する前提で、成田亨氏によってデザインされました。ほとんど灰色1色の体色に似合わない、ヒレの内側の真っ赤な色が全体を引き締めています。

東宝から借りた「バルゴン」を改造した「ネロンガ」が、さらに「ガボラ」に改造されました。顔はネロンガのままで、角が取り外され、首の周りにヒレが取り付けられました。

「ヒレが閉じた状態」のガボラは、地中を掘り進むのに適しているように感じられます。丁度、目の辺りを覆うヒレが細いもので、目の部分には穴があります。ヒレのパーツの分割のされ方に生物の進化の過程での説得力も感じられます。

丁度ヒレの分割点が口に見えたり、進化の過程で生まれたものか、ヒレの目の部分に切り欠きがあったり。

自由人大佐さんと同じく、私もヒレを閉じた状態のガボラはブラウン管が初体面だったので、「ヒレが開く時の演出」に最大限の注意を払った記憶があります。

あれは一種の威嚇行動だったんでしょうね。

ウルトラマンとの格闘後、目の光が消えたガボラ。

ところがストーリーにはその後のガボラの動向が描かれていません。

ガボラは永遠の眠りについたのでしょうか?

ガボラの亡骸を確認に向かった科特隊メンバーの前には引きちぎられたヒレだけが。

「奴はどこに?」忽然と消えたウラン怪獣の行方は。

山間に響き渡るこだまは、ハヤタの耳にはまるでガボラの咆哮のように聞こえるのだった・・・

ガボラという怪獣には、どことなくそんな想像を抱かせるような不思議な魅力があります。

何より、あの一作で眠らせるには惜しい奴だと思いませんか(笑)。

「ガボラはどこかで生きている」という発想は思いつきませんでした。

ウルトラマンに全く当たらない放射能光線で何度も攻撃しようとする彼は、ただお腹が空いたから地上に出て来て、ただ彼の主食がウランであり、ただ体が大きく力を持ち過ぎていただけ‥‥。生きるのに必死だっただけで、全く悪意は持っていません。ウルトラマンに登場する怪獣のほとんどが、そんな「大きな生物」であるが故に人間と共存できないヤツラでした。考えてみれば可哀想なのですが‥‥。

オタクイーンさんのコメントは、そんな彼らに向けてのちょっとした鎮魂歌に感じられます。

私にとっては、幼稚園児の頃に持っていたパズルの絵柄でお馴染みだったので、ガボラは親しみのある怪獣です。